-

«Сумасшедшая любовь в селе Степанчиково».

По повести Ф. Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели». Ростовский Академический театр драмы им. М. Горького.

Режиссер Геннадий Шапошников, художник Виктор Герасименко.Что-то похожее на бедлам... Именно это показалось полковничьему племяннику Сереже, когда он провел недолгое время в усадьбе своего дядюшки. Вполне можно так поименовать и жанр премьерной постановки Ростовской драмы (пьесу по повести Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели» написал Владимир Малягин). Спектакль назвали «Сумасшедшая любовь в селе Степанчиково». То ли для дополнительного привлечения зрителей, то ли в порядке упреждения: будет вам сейчас изображаться слепое, безоговорочное, истеричное поклонение некоей персоне.

-

Спектакль «Человек» - последний из большого «гастрольного тура» Большого драматического театра в Москве. В программу фестиваля «Золотая маска» также вошли «Пьяные» Андрея Могучего и «Zholdak Dreams: Похитители чувств» Андрия Жолдака. О «Человеке» рассказывает Марина Дмитревская.

-

Сегодня премия для молодых «Прорыв» начинает показывать в Петербурге спектакли режиссеров — лауреатов премии. Первым — «Идиот» Максима Диденко в Театре Наций. О нем в блоге статья Веры Бирон.

-

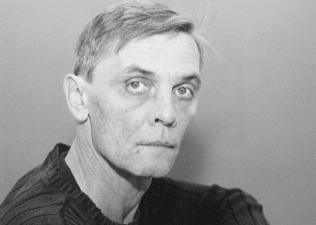

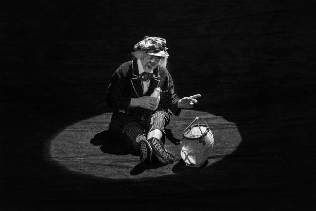

На исходе зимы Канский драматический театр простился с замечательным, актером Владимиром Ивановым. 26 февраля он готовился сыграть заветную свою роль в мистической клоунаде «Счастливые люди или мертвые души?», но вместо спектакля состоялась панихида. Коллеги, друзья, соседи и благодарные зрители принесли любимому артисту столько цветов, сколько Владимир Ильич не получал никогда при жизни. 12 января этого високосного года ему исполнилось 57 лет. За окном шел снег, и Владимир Ильич напевал евтушенковское «Жить и жить бы на свете, да, наверно, нельзя». Он серьезно болел, но несерьезно относился к здоровью.

-

«Сегодня. 2016». По повести К. Фокина «Огонь».

Новая сцена Александринского театра.

Режиссер Валерий Фокин, сценография Николая Рощина.Во-первых, это потрясающий аттракцион. Не люблю рецензии с подробным пересказом увиденного, но здесь особый случай. У входа в зал зрителей сортируют на группы человек по пять-шесть. Юные капельдинерши заботливо инструктируют почтеннейшую публику: во время спектакля с мест не вставать! Так что нервничать публика начинает еще в фойе.

Всех проводят внутрь. Сцены не видно. С одной стороны — огромный экран, напротив — помост с креслами в один ряд «покоем» окаймляет «яму», в центре которой возвышается прозрачный параллелепипед-колонна, 2×2 где-то. Он утоплен. Дна не видно. Помост, между прочим, двухъярусный, вниз ведет лестница. Кому-то, видимо, не так повезло с местами.

-

Его юбилейное лицо в трехдневной щетине, глядящее на вас в упор, украшает подземные переходы и станции петербургского метро, заставляя нетеатральных людей останавливаться: «Это выходит новый музыкальный альбом?!»

Но мы-то, люди театральные, знаем, что это не реклама поп-звезды: так Валерий Фокин смотрит на нас в свои юбилейные дни. А мы смотрим на него.

И точно знаем, что среди семи десятков других спектаклей Фокина за полвека (а «ПТЖ» писал о некоторых из них задолго до появления Валерия Владимировича в здании, построенном Росси ) есть один — такого масштаба, такой энергии, что он, несомненно, войдет в историю театра.

-

«Дульсинея». По мотивам пьесы А. Володина и текстам М. Сервантеса.

Небольшой драматический театр.

Режиссер Кирилл Семин, художник Елена Олейник.Мать и отец засидевшейся в девках селянки Альдонсы мечтают побыстрее выдать ее замуж. Но на тобосском безрыбье выбрали жениха сколь неказистого, столь и мнительного. Подозревает жених, ни много ни мало, что вручают ему в жены возлюбленную ныне покойного Дон Кихота Ламанчского. Родители, чтобы спасти репутацию дочки, вызывают единственного человека, который может развеять подозрение жениха, — верного оруженосца Санчо Пансу. Сценой потчевания Санчо в доме родителей Альдонсы и начинается пьеса Александра Володина «Дульсинея Тобосская». Сытый, пьяный, расчувствовавшийся бродяга объявляет Альдонсу той самой Дульсинеей и... понеслось. Публичный дом и культ прекрасной дамы, благородные рыцари под окном и тощий Луис, новый покоритель ветряных мельниц, с распятием вместо меча. 1615 год. Селение Тобосо.

-

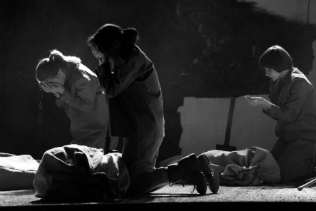

«Странники». А. Платонов.

Театр им. Ленсовета.

Режиссер Вера Камышникова, художник Мария Плаксина.На малой сцене Театра Ленсовета, на обочине бутусовской магистрали, вышел спектакль «Странники» Веры Камышниковой по рассказам Андрея Платонова.

Выбежали люди с чемоданами, загудел паровоз (как же въехать в Платонова без паровоза? Все равно что про Пушкина сыграть без гусиного пера и крылатки...) — а дальше, один за другим, в законе литературного театра чередуются рассказы, разложенные привычным образом на интонированные голоса: «Жена машиниста», «Счастье вблизи человека», «Песчаная учительница», «В звездной пустыне», «Поэма мысли», «Заметки», «Старик и старуха», «Юшка», «Невозможное». Они чуть-чуть скреплены темой неприкаянного путешествия человека по жизни, а сценически — суетой с чемоданами. В остальном — актер и текст. То есть, актер — и гениальный текст...

-

Татьяна Владимировна Щуко, народная артистка России, с которой мы прощаемся в эти дни, не получала актерского образования. Ее путь — путь настоящего ленинградского интеллигента из хорошей семьи, посвятившего свою жизнь скромному и настойчивому служению делу. Делу театра.

Образцовая актерская судьба Татьяны Щуко берет начало не из традиционной ленинградской актерской школы на Моховой, а из театра-студии ЛГУ. Именно оттуда выходили два десятилетия самые мыслящие, интеллигентные ленинградские актеры. Режиссер В. С. Голиков рассказывал когда-то в «ПТЖ»: «В театре Университета начинали C. Юрский, И. Горбачев, С. Барковский, режиссеры Ю. Дворкин, И. Райхельгауз и многие другие. Из универсантов вышли прекрасные, образованные, умные, самостоятельно мыслящие актеры. Когда я пришел туда, студией руководила Евгения Владимировна Карпова... Все лучшее в духовном отношении группировалось именно там. Сама Карпова была непререкаемым педагогическим театральным авторитетом. Когда студент Военно-медицинской академии Андрей Толубеев понял, что не может без театра, отец Юрий Владимирович, великий актер, отправил его именно к Е. В. Карповой. Замечательная артистка, культурный человек, энтузиаст».

-

О новой программе «Пусть всегда будет солнце» в Цирке на Фонтанке.

В цирке на Фонтанке новая программа. После сюжетной пантомимы «Бал у Чинизелли, или 1001 Золушка» Росгосцирк представил петербургской публике шоу «Пусть всегда будет солнце», созданное в проверенном десятилетиями жанре дивертисмента. Этот спорный ход, возвращающий на арену стремительно устаревающую зрелищную форму, оправдан стратегически. После новаторской «Золушки» полезно было чуть отступить назад, вернуться к привычной зрителю номерной структуре с обязательными обезьянками, медведями и собачками.

-

XXIII Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль в Пскове (5–11 февраля 2016 года)

Город Псков и Пушкинский фестиваль — две вещи совместимые. Энергетика одного несомненно влияет на энергетику другого. На усеянной древними храмами псковской земле, где неторопливо протекает река Великая, погружаешься в другой ритм жизни. Спокойная, умиротворенная атмосфера старинного города диктует такую же простую, беспафосную атмосферу фестиваля. Здесь не тусуется какая-то особая фестивальная элита, залы переполняет вполне стандартный контингент зрителей. Растворяясь среди псковской публики, фокус восприятия которой не замутнен столичной потребительской насмотренностью, тоже обретаешь свежесть и остроту ощущений, начиная ценить театр за самое малое.

-

«Кролик Эдвард». К. ДиКамилло.

РАМТ.

Режиссер Рузанна Мовсесян, художник Мария Утробина.«Кролик Эдвард» (перевод Ольги Варшавер) поставлен в РАМТе в рамках масштабного проекта «Большая сцена — детям», и этот системный подход важен. Если среди камерных пространств можно обнаружить настоящие удачи и даже события, то в большой форме — их пересчитать по пальцам одной руки. Пока в драматическом театре это «Счастье» Андрея Могучего и «Снежная королева» Романа Феодори — оба спектакля высоко оценены экспертным сообществом наравне со «взрослыми». «Кролик Эдвард» — не победительный, но существенный шаг в этом направлении.

-

«Дон Жуан». Ж.-Б. Мольер.

Театр Камала (Казань).

Режиссер Фарид Бикчантаев, художник Сергей Скоморохов, художник по свету Евгений Ганзбург.«Дон Жуан» Фарида Бикчантаева — спектакль без центра. Если привычно понимать под «центром» персонаж, на который все завязано. Личностное начало, к которому центростремительной силой влечется все — женщины, религиозные оппоненты, ревнивые мужья, оскорбленные братья.

Художник Сергей Скоморохов и художник по свету Евгений Ганзбург набрасывают на мир покров иллюзии. То, что казалось в начале стеной, своего рода павильоном, опоясывающим практически пустую сцену, оказывается полупрозрачным экраном. По нему то плывут облака, то плещут волны, то колышется лес. Когда же Дон Жуан остается один — мир гаснет как экран телевизора, остаются только белые помехи.

-

В архиве появился № 79. Новые номера регулярно будут пополнять сайт,

приглашаем читателей и коллег не терять из виду этот процесс! -

«Мой бедный Марат». А. Арбузов.

Театр «Святая крепость» (Выборг).

Постановка, сценография, музыкальное оформление и свет — Юрия Лабецкого.Человек в «неореалистском» широком плаще и романтической шляпе с полями (герой!) набирает номер мобильного. Светится дисплей смартфона. В ответ кружок света на занавесе образует светлое пятно-дисплей, на котором расплываются фрагменты рассинхронизированной кинохроники: нынешний Питер — Ленинград 60-х — горит Белый дом, тонет корабль, ходят троллейбусы ֫— Ленинград 70-х — блокадный Ленинград... Человек в шляпе и плаще входит в комнату своей блокадной юности, в мир воспоминаний. Так и останется неясным, из какого времени он вспоминает эту историю (по идее, Марату нынче под 90, и уже не до шляпы, а если он бодр и выходит, к примеру, из 1980-х, то откуда смартфон?..). Но для жанра чистой мелодрамы, в котором решен спектакль Юрия Лабецкого, конкретные «предлагаемые» принципиально непринципиальны (историческая неточность — родовой признак жанра еще с тех времен, когда Мочалов играл «Тридцать лет, или Жизнь игрока»...). Абстрактный Марат звонит из абстрактного прошлого. Герой, до конца спектакля так и не снявший с головы романтической шляпы, но потерявший свою любимую...

-

«По ту сторону занавеса». Опыт реинкарнации в двух частях.

Александринский театр.

Сценарий, режиссура, свет Андрия Жолдака, сценография Андрия Жолдака и Даниэля Жолдака.

На спектакле Андрия Жолдака «По ту сторону занавеса» в Александринском театре кажется, что маститому режиссеру, где уже, вроде бы, только ни ставившему, давно не хватало как раз такого — какого-нибудь императорского — театрика. И дело не в том, что расточать технические богатства сцены с восхитительной свободой — его прямое дело (это, конечно, так), а в том, что Жолдаку, как и всякому нормальному режиссеру, по мере взросления понадобился театр с сильной многовековой историей.

Элегантной Александринке взрывной Жолдак сейчас оказался нужен ничуть не меньше. Реинкарнирующей самое себя в «Маскараде», пользующейся родной себе условностью в «Вороне», ей не хватало режиссера, способного вступить с ней в живой диалог, поглядеть на нее не с культурной, а с витально-полнокровной стороны.

-

«Манон». Ж. Массне.

Московский музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

Дирижер Феликс Коробов, режиссер Андрейс Жагарс.Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко представил первую московскую оперную премьеру 2016 года. Ключевые фигуры новой постановки театру хорошо знакомы. Несколько лет здесь с успехом шел «Вертер», еще один великий опус французского мастера, к сожалению, не избалованного вниманием российской сцены. Режиссер Андрейс Жагарс тоже свой человек в театре: осенью 2013 года он поставил на Большой Дмитровке вагнеровского «Тангейзера». А музыкальное руководство премьерой уверенно взял на себя главный дирижер театра Феликс Коробов.

-

Сегодня на Володинском фестивале «Саша, вынеси мусор» Виктора Рыжакова. О нем — статья Анны Степановой из ПТЖ № 82.

«Саша, вынеси мусор». Н. Ворожбит.

ЦИМ.

Режиссер Виктор Рыжаков, художник Ольга Никитина.Пятидесятиминутный спектакль быстр, легок, летуч. Он клубится у кресел первого ряда, зависает под потолком в сладком чаде хорошо прожаренной на свином сале цибульки. Всякие натурализмы вроде горестных слез, настоящей еды, печальных подсчетов денег, гордого перечня запасов да и самого истошно исторгаемого в два женских голоса вопля про мусор —— просты, узнаваемы, понятны. Натурализмы эти чуть тяжелят фантомую ткань спектакля. Режиссер пытается хоть как-то связать её с укрощенной людьми повседневностью, но спектакль все рвется от повседневного, сегодняшнего, бытового в разные стороны и ввысь.

-

Сегодня на фестивале «Пять вечеров» спектакль «Победители» Томского ТЮЗа по прозе Светланы Алексиевич. О нем у нас текст Оксаны Ефременко, опубликованный в военном номере ПТЖ № 80.

«Победители. Голоса войны».С. Алексиевич.

Томский ТЮЗ.

Режиссер Дмитрий Егоров, художник Константин Соловьев, режиссер мультимедиа Наталья НаумоваПроломленная взрывом белая стена, обнажившая темно-красную кирпичную кладку, а за ней — пианино, на фоне крушения еще более хрупкое и элегантное, — вот первый художественный образ спектакля «Победители». Неестественное соединение лиричности и катастрофы предопределено материалом: в основе спектакля книги-документы Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо» и «Цинковые мальчики». Эти тексты, опубликованные в перестройку миллионными тиражами, были результатом гласности, наряду с «архивной революцией» конца 1980-х годов, и уже не раз становились поводом для постановок, начиная с режиссерских опытов А. Эфроса и Г. Тростянецкого.

-

«Сон об осени». Ю. Фоссе.

Театр им. Ленсовета.

Режиссер Юрий Бутусов, художник Александр Шишкин.Пьеса Юна Фоссе не имеет в России постановочной традиции. Лет 12 тому назад ее поставил в «Балтийском доме» Клим. Специалисты любят потолковать про ритмику диалогов у Фоссе, сопоставить его то с бессобытийным символистским театром Метерлинка, то с антитеатром Беккета. Тексты пьес Фоссе, переведенных на русский, а это «Однажды летним днем» и «Сон об осени» (перевод Веры Дьяконовой), дают тому основание: такого количества пустопорожних, ничего не меняющих в отношениях персонажей слов не встретишь ни в одной другой современной пьесе. Только, в отличие от Беккета, например, за этим нарочито бедным, невыразительным языком дребезжит натянутый человеческий нерв, мучительная невозможность самовыражения.

комментарии