-

«Siri». Н. Зайцева.

Центр имени Вс. Мейерхольда на Форуме независимого театра «Площадка Vol.3».

Режиссер Алексей Кузьмин-Тарасов, сценограф Александр Климушин, саунд-дизайнер Анна Зобова.Четыре героя — Аня, Шура, Женя и голосовая программа-помощник Сири — составляют квадрат. В каждом такте (сцене) обмен репликами происходит между двумя героями, составляющими одну сторону квадрата. В каждом следующем такте квадрат, как карусель, поворачивается от одной стороны к другой. Такты отбивает Сири. Но речь сейчас не о ней.

-

«Нос». Н. Гоголь.

Новокузнецкий драматический театр.

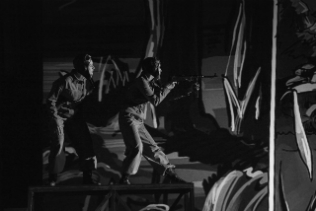

Режиссер Михаил Лебедев, художник Наталья Чернова.«Вий». Н. Гоголь.

Новокузнецкий драматический театр.

Режиссер Николай Русский, художник Юлия Застава.«Вий» Николая Русского, выпущенный нынешней осенью, продолжает проект Новокузнецкого театра, посвященный творчеству Николая Гоголя. В прошлом году в репертуаре появился «Нос» в постановке Михаила Лебедева. (Оба режиссера — и Лебедев, и Русский — учились на одном курсе СПбГАТИ в мастерской В. М. Фильштинского.) Театр обещает в будущем и третью часть: вслед за произведениями из циклов «Петербургские повести» и «Миргород» появится спектакль по повести из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». Вероятно, это произойдет в следующем сезоне, а пока можно говорить о дилогии Лебедева и Русского, сопоставляя спектакли «Нос» и «Вий».

-

«Враг народа». Г. Ибсен.

Старый Театр (Краков, Польша). Европейская театральная премия в Санкт-Петербурге.

Режиссер Ян Клята.Театр как таковой, как все вокруг, давно уже в ловушке. Выход проблематичен. Прямое высказывание — реальный запрос времени. Но это и западня, раз ты все же театр, а не что-то другое. К тому же, если ты не философ, то едва ли не одна матерщина и остается. Если она тебе не надоела.

-

Фестиваль Достоевского прошел на новгородской земле уже в 22-й раз, но только в этом году он оказался таким масштабным — два города, шесть сценических и музейных площадок, более 6000 зрителей... А с 1992 года фестиваль был камерным и проводился в Старой Руссе, тесно связанной с жизнью и творчеством великого русского писателя. Раз уж речь зашла об этом городе — маленьком, очень русском, с постройками разных исторических эпох, с тихой неподвижной речкой, в которой отражаются деревья, — то можно вообразить себе, что было бы с ним, если бы это был европейский город, в котором жил гений, в котором он написал свои великие романы «Братья Карамазовы», «Бесы». (Герои «Карамазовых» ходили по этим улицам: в музее висит карта города, где отмечены их дома, маршруты.) Думаю, здесь были бы построены современные гостиницы и создана вся инфраструктура. Толпы иностранных и отечественных туристов съезжались бы в это «модное» место, где их водили бы по литературным экскурсиям, и они оставляли бы свои деньги в самых разных местах и по любым поводам — от возможности погладить и покормить кота-хранителя Дома-музея Достоевского до покупки знаменитых старорусских напитков, которые сегодня сиротливо стоят среди скромных сувениров в стеклянных витринах.

По идее, в Старую Руссу должны быть вложены огромные деньги, и это должны быть и деньги государства, и деньги бизнеса, чтобы, если нужны «для атмосферы» настоящая грязь и лужи, то они бы были изготовлены специалистами своего дела, а не располагались бы тут в натуральном своем виде. Эх, но мы, увы, не в Европе. И город, который мог бы быть знаменитым на весь читающий мир (кого еще читают в мире больше Достоевского?), сейчас живет тихо и бедно.

-

Чёрный день в истории театра. Теперь всё будет после Някрошюса.

Его спектакли впервые были показаны у нас в конце 80-х годов и изменили наши представления о театре. Это — без преувеличения. В то время, когда в Ленинград привезли «Квадрат», «Дядю Ваню», «Пиросмани», вокруг было много хорошего театра. Но театр Някрошюса был совсем другой, во всём, по природе другой. Возможно, целые поколения русских зрителей после Мейерхольда не видели такой свободы владения глубинной, видимой и невидимой театральностью, такой богатой бессловесной содержательности театральной ткани.

-

Памяти Юрия Александровича Смирнова-Несвицкого

Мы познакомились в 1986-м, когда меня распределили на Исаакиевскую после аспирантуры ЛГИТМиКа. Симпатизировавший мне Б. А. Смирнов отреагировал парадоксально: «К Несвицкому идете? Знаете, раньше генералы были свитские и не свитские. Отсюда и фамилия. Правильно было бы Несвитский. А Несвицкий — не фамилия, а казус...»

-

В последний день Фестиваля были подряд посмотрены два совершенно разных спектакля: «Предвидение» и «Лагерь». Первый работает с интернет-тематикой, реализуемой в видеоформе, второй — с исторической памятью.

«Предвидение».

Театральная компания Premier Stratagème (Франция — Хорватия)

Авторы Джузеппе Чико и Барбара Матижевич, исполнитель Барбара Матижевич.«Предвидение» — финальная часть трилогии «Теория происхождения перформанса, или Единственный путь остановить бойню — возглавить ее?» (Theory of the performance to come or the only way to avoid the massacre is to become its authors?). Первые две части — «Я 1984» (I am 1984) и «Треки» (Tracks). Эта, третья, постановка — самая минималистичная и чрезвычайно удобная в исполнении: играться может в абсолютно любых пространствах, хоть театральных, хоть не театральных — необходим лишь ноутбук.

-

«Человек из Подольска». Д. Данилов.

Театр «На Литейном».

Режиссер Андрей Сидельников, художник Анастасия Юдина.«Человек из Подольска» невероятно быстро завоевал любовь отечественного театра и по числу постановок постепенно приблизился к «Детектору лжи» Василия Сигарева. Казалось бы, лауреат «Золотой Маски», образец хорошо сделанной пьесы, про Россию опять же автор пишет. Так, да не так. «Человек из Подольска» — хитро скроенная пьеса. История-перевертыш (про которую только ленивый не писал) об интеллектуальных полицейских и случайно задержанном человеке будто бы без свойств (редакторе газеты, исполнителе из группы «Жидкая мать»), сказка про мудрых дознавателей, как может показаться на поверхности. С другой стороны — быль про новое изощренное средство пытки не физической, а интеллектуальной, в лучших традициях британского сериального нон-фикшена «Черное зеркало», только без дронов и чипов слежения для глаз. Полное моральное подавление человека: переселение в голову героя и качественная интервенция мозгов, что гораздо страшнее.

И подобная двуслойность текста, безусловно, позволяет каждому режиссеру взять что-то свое. Одному — уйти в сторону оруэлловской антиутопии о «дивном новом мире», другому — умилиться новой России с правильными полицейскими и негероическими обывателями.

-

«Анна Каренина». Иммерсивный спектакль по роману Л. Толстого.

Фонд поддержки современного искусства «Живой город» (Казань).

Режиссер Диана Сафарова, второй режиссер Регина Саттарова.«Анну Каренину» играют в особняке середины XIX века, бывшем казанском ЗАГСе, который для этого случая специально отремонтировали — теперь зданию не грозит полный распад. На каждом спектакле бывает примерно 100 зрителей. В этом особняке мало того что красиво, так еще и работает сама семантика места — речь ведь об адюльтере. Широкая лестница приспособлена под бальные танцы, торжественные марши и награждение Каренина орденом. А дальше ты, облаченный при входе в маску, волен бродить по нескольким комнатам на первом и втором этажах. На втором этаже в просторной зале стоит паровоз: здесь происходят две ключевые сцены романа — гибель попавшего под колеса стрелочника и самоубийство Анны.

-

«Вишневый сад». А. Чехов.

Рязанский театр драмы.

Режиссер Гульнара Галавинская, художник Геннадий Скоморохов.В этом спектакле, поставленном Гульнарой Галавинской в Рязанской драме, с вишневым садом рады расстаться все. Кроме Фирса. Поэтому все уходят, а он остается. Вернее, тоже уходит, но в диаметрально противоположном направлении. Все — навстречу времени, по проходу вон из зрительного зала, а он — обратно в глубь сцены, шагнув в распахнутые дверцы «многоуважаемого шкафа», зияющего черной пустотой, в падающий снег или опадающие лепестки вишни. Красиво. Эффектно.

-

«Ночные ведьмы».

«Театр Защитника Отечества» (Краснодар).

Режиссер Радион Букаев, художники Нарек Мирзоян и Армен Оганисян.За несколько часов, проведенных в Краснодаре, я узнала, что в этом городе настоящий бум независимых театральных инициатив в последние годы — то и дело возникают частные театры. А вот новые государственные не открывались давно, поэтому появление «Театра Защитника Отечества», учрежденного на Кубани краевым губернатором, — из ряда вон выходящее событие. Известно, что в дальнейшем театр будет размещаться в бывшем Доме офицеров, а пока построенное в 1913 году здание Общественного собрания требует реставрации и реконструкции. Деньги на это уже выделены, работы вот-вот начнутся.

-

«Однорукий из Спокана». М. МакДонах.

Театр Činoherní klub (Чехия) на III Международном фестивале Мартина МакДонаха в Перми.

Режиссер Ондрей Сокол, художник Адам Питра, драматургия Романа Цисаржа и Владимира Прохазки.В октябре в пермском театре «У моста» в третий раз состоялся театральный фестиваль МакДонаха. В этом году отборщики просмотрели 160 заявок от театральных коллективов со всего мира. Фестивальная программа включала 25 спектаклей, 16 театров и 10 стран-участниц. В частности, легендарный театр из Праги «Чиногерни клуб» привез два спектакля: по пьесам «Однорукий из Спокана» и «Палачи» (вторая постановка завоевала Гран-при фестиваля). В этом театре 50 лет назад сыграл одну из своих любимых ролей (Хлестакова) Олег Павлович Табаков. Здесь возникло важнейшее для страны послереволюционное движение «Гражданский форум», одним из основателей которого явился драматург и будущий первый президент Чехии Вацлав Гавел. И здесь же режиссер Ондрей Сокол первым в континентальной Европе поставил Мартина МакДонаха. Именно его «Сиротливый запад» 14 лет назад вдохновил руководителя театра «У моста» Сергея Федотова на постановку пьес драматурга в России.

-

В свой юбилейный год БТК-ФЕСТ отказался от тематического принципа формирования программы, как в предыдущие четыре года, в пользу пространственного. Одни спектакли показывали на большой сцене, за другими приходилось подсматривать в глазок размером 4,4×7 см, третьи разыгрывали в (не)большой темной комнате.

Страх уйдет?

«.h. g.»

Компания Trikster-p на «БТК-ФЕСТ: микроМАКРО»

Идея и постановка Кристины Гальбиати, Ильи Лугинбюля, Симоны Гонеллы. -

Сегодня 90-летие отмечает Вадим Моисеевич Гаевский. «Петербургский театральный журнал», на страницах которого Вадим Моисеевич, к счастью для нас, неоднократно публиковался, присоединяется к поздравлениям его учеников и коллег. Многие лета, Вадим Моисеевич!

С нетерпением ждем Ваших новых текстов и книг!

Двадцать лет назад, празднуя 70-летие нашего учителя В. М. Гаевского, каждая из нас, выпускниц его первого театроведческого набора в РГГУ, написала о нем небольшую статью. Статьи были юношески восторженными, этот тон я хочу сохранить и сейчас. Годы учебы, отодвигаясь все дальше во времени, нисколько не теряют своего обаяния, а, напротив, предстают самым ярким временем жизни, которое ничто не может затмить.

-

Каждую осень театр «За Черной речкой» гостеприимно собирает своих друзей по камерности на фестиваль «ARTОкраина». Делают это энтузиасты с «Черной речки» на свойственном им энтузиазме, программа всегда зависит от того, найдут ли маленькие театры деньги на проезд, осилят ли. Как правило, все срастается — и мы не раз писали об этих фестивалях. В этом году на Черную речку снаряжен... нет, не Пушкин, а боевой отряд студентов-театроведов, в блиц-отражениях которых явится вам нынешняя «ARTОкраина». И мы поймем, что в названии главное — театр жестокости (ARTО), искусство (ART) или окраинность происходящего.

-

В 2019 году исполняется 20 лет Небольшому драматическому театру, а 10 ноября 2018, то есть вчера, НДТ праздновал «полуюбилей», 65-летние, его руководителя Льва Эренбурга. Разные поколения учеников чествовали мастера, среди них был и Вадим Сквирский. Вечный кочевник, НДТ последние три года живет на Васильевском острове, в здании бывшего НИИ: здесь играет все свои 12 спектаклей, репетирует и учит студентов, тем самым вполне оправдывая статус театра-студии. Актер и режиссер Вадим Сквирский — тот, кто вовлечен в его жизнь в наибольшей степени: в родном коллективе он и актер, и режиссер, и педагог.

-

«Дзынь», «Красная шапочка» и «Слон Хортон» из серии «Сказки, сказки, сказки».

Красноярский ТЮЗ.

Режиссер Наталья Шумилкина, художник Георгий Пашин.Партия «Единая Россия» вдруг обратила свое внимание на театральное искусство, как это было в давних советских традициях. Может быть, это произошло в преддверии Года театра, а может, в ЦК было решено, что именно сейчас не кино, а театр — важнейшее из искусств. Многим российским театрам были выделены разные, но вполне приличные суммы денег на театральные постановки. Для детей, которые являются основными потребителями театрального искусства в стране, был придуман проект с незамысловатым, но проверенным названием: «Театры — детям».

-

В октябре в Казани прошла театральная лаборатория TAT CULT LAB/ТЕАТР — за одну неделю ее команды-участники создали и показали публике шесть театральных эскизов.

На показы были приглашены эксперты-критики из Москвы и Петербурга. И, разумеется, в процесс работы лаборатории были включены лекции на актуальные театральные темы. Музыковед Елена Черемных выступила с лекцией «Современный музыкальный театр: диалоги с реальностью»; театроведы Алексей Гончаренко, Оксана Кушляева и Нияз Игламов соответственно рассказали о современном театре для детей, о новой пьесе и ее новых героях, о балансе традиций и поисков в нынешнем национальном театре.

-

«Пушкин. Борис Годунов. (Спектакль, который никогда не будет поставлен)».

«Наш театр».

Автор идеи и режиссер Лев Стукалов, ассистенты по музыке, костюму, сценографии и звуку Леонид Левин и Марина Еремейчева.После шестилетнего перерыва Лев Стукалов выпустил долгожданную премьеру в своем («Нашем») театре. Долгожданную еще и потому, что спектакль на этот раз получился отнюдь не камерным — и по числу актеров на сцене (тут даже хор есть), и по глубине проблематики. Не случайно режиссеру понадобилась не просто главная, а самая непрочитанная, самая невоплощенная пьеса русского классического репертуара.

-

«Бурсаки. Бог Шредингера» Ю. Шехватов.

Театр. doc на X Международном молодежном театральном фестивале «Живые лица» в Тюмени.

Режиссер и драматург Юрий Шехватов, медиахудожник Леонид Именных, художники Федор Кривцов, Екатерина Ганах.Материалом для пьесы «Бурсаки» (шорт-лист «Ремарки» — 2018) послужили разговоры Юрия Шехватова, в прошлом семинариста, с друзьями. Персонажи — четверо мужчин за 30 и возникающий в их речах фейсбучный герой Авва Афиноген.

комментарии