-

Председателю Правительства Российской Федерации Медведеву Д. А.

Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Голодец О. Ю.

Министру культуры Российской Федерации Мединскому В. Р.

Председателю комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по культуре Ямпольской Е. А. -

«Семь притоков реки Ота».

Компания Ex Machina (Квебек) в рамках Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова.

Автор концепции и режиссер Робер Лепаж, художник Ариан Сове.На Чеховском фестивале показали мировую премьеру спектакля Робера Лепажа «Семь притоков реки Ота». Но все же премьерой ее можно назвать лишь условно. Работать над многочасовой сагой о бомбардировке Хиросимы Лепаж начал еще в 1992 году, как раз после поездки в Японию. Первый спектакль вышел в 1994-м. К 1995 году (50-летию с момента бомбардировки) выпустили полную семичасовую версию и сыграли ее в Токио, а потом и в Квебеке. Сейчас на фестивале канадский театр Ex Machina представил новый вариант спектакля. Зачем понадобилось обращаться к постановке более чем 20-летней давности?

-

«Пожалуйста, дальше (Гамлет)».

Компания Яна Дейвендака, Dreams Come True (Женева) в рамках основной программы V Международного летнего фестиваля искусств «Точка доступа».

Режиссеры Ян Дейвендак и Роже Барнат.Три спектакля, три судебных заседания в маленькой черной коробке Новой сцены Александринского театра, три группы присяжных, случайным образом выбранных из числа зрителей, и три вердикта: «виновен в непредумышленном убийстве и приговорен к десяти месяцам тюремного заключения», «не виновен», «не виновен». Шекспировского Гамлета, угодившего в следственный изолятор по обвинению в предумышленном убийстве Полония (часть первая статьи 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации), в Петербурге оправдали дважды, — отпустив на свободу и восстановив во всех социальных правах.

-

В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ... Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

-

Восьмой ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой» в городе Губаха

В названии губахинского фестиваля ключевым является слово «тайны». Тайн здесь множество. Прежде всего, «город-призрак». Так называют полуразрушенный шахтерский поселок Верхняя Губаха, двадцать лет назад покинутый местными жителями из-за плохой экологии и безработицы (следствие закрытия местных шахт). То там, то здесь видны остовы разрушенных домов, заросшие деревьями, вдоль них вьется хорошо сохранившаяся дорога, вымощенная еще пленными немцами. Именно это атмосферное пространство часто выбирают режиссеры для показа своих спектаклей, облюбовывая закоулки брошенного завода, Дома культуры или просто живописные развалины. Другая тайна — Каменный город, или Чертово городище — скопление огромных камней, создающих впечатление, что там стоит настоящий город с домами и улицами. Здесь тоже игрались спектакли на фестивалях прошлых лет. И конечно, гора Крестовая, давшая название самому проекту, — одна из самых старых и живописных гор Урала. Она возвышается почти на 500 м над уровнем моря, на ее западном склоне и расположена современная Губаха. Суровые и мистические красоты природы здесь дополнены языком пламени из дымящей трубы Коксохима. Неудивительно, что в таком месте сам бог велел (а руководитель губахинской Молодежной студии-театра «Доминанта» Любовь Зайцева это услышала) организовать ландшафтный фестиваль. Добавим для атмосферы неистовых комаров и проливной дождь (вступают иногда по очереди, иногда одновременно). Место действия готово.

-

В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ... Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

-

В Пушкинских горах прошла лаборатория по «Борису Годунову»

Государственный Театр Наций под руководством Евгения Миронова в рамках программы по поддержке театров малых городов России вот уже на протяжении восьми лет проводит лаборатории по современной драматургии, иногда проходящие в «нетеатральном пространстве» — музеях, усадьбах и других впрямую не связанных с театром площадках. На этот раз дошла очередь до Пушкинских гор, наверное, самого сильного по своей энергетике места гения (и гения места). Ставить здесь решили, естественно, Пушкина.

-

В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ... Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

-

О программе I фестиваля-кочевника «Русская сказка в в Центре им. Вс. Мейерхольда

Когда идешь на фестиваль с названием «Русская сказка», ожидаешь всякого: и новых сюжетов, и с детства известных героев, и исконно русского мата, да мало ли чего еще. Но вот на что точно не рассчитываешь, так это на то, что окажешься будто в мирах сериала «Твин Пикс» Дэвида Линча. Удивившись такой смеси, мы попытались представить, что исследовать возможности этого фестиваля будет главный герой линчевской эпопеи, агент Дэйл Купер. Так, прямиком из Черного вигвама нам попало в руки несколько диктофонных кассет с размышлениями этого персонажа.

-

12–14 июля в ЦИМе проходил фестиваль-кочевник «Русская сказка», созданный авторским театром «Эскизы в пространстве» совместно с актрисой и куратором Ксенией Орловой. Программа фестиваля включила в себя результаты театральных лабораторий различных творческих коллективов на тему фольклора. В ночь с 13 на 14 июля прошли ночные показы спектаклей и перформансов. На этой «Бессоннице» в числе прочего состоялась и премьера спектакля «Снегурочки не умирают». Мы поговорили с его создателем Александром Петлюрой — художником, перформером, акционистом, историком советской моды и обладателем огромной коллекции одежды.

-

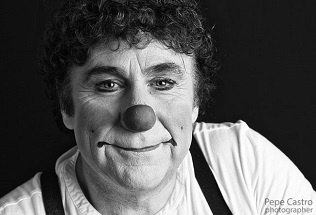

«Клоун клоунов».

Гастрольный спектакль Дэвида Ларибле на сцене Театра Комедии им. Н. П. Акимова.

Автор идеи и режиссер Дэвид Ларибле.Дэвид Ларибле из тех клоунов, кого надо видеть и знать. В свои шестьдесят с небольшим он добился главных наград самых престижных фестивалей и на сегодня является с этой точки зрения самым титулованным клоуном в мире. В его копилке помимо прочих сразу две награды — золото и серебро — самого престижного в мире цирка Международного фестиваля в Монте-Карло. Для циркового мира он непревзойденный и образцовый мастер, на которого равняются и которому подражают. Подражать есть чему — Ларибле считается апологетом и чуть ли не изобретателем клоунады с участием публики. То, что какие-то тридцать лет назад считалось на манеже моветоном, сегодня занимает прочное место в цирковом представлении. Ларибле общается с публикой мастерски: в считаные минуты он способен выбрать из публики партнеров, а затем изобретательно с ними взаимодействовать. Он умело балансирует на грани — его юмор деликатен, и если подбирается к порогу чувствительности, то никогда его не переступает. На сегодня он один из самых узнаваемых и оригинальных клоунов в цирковом мире.

-

В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ... Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

-

В Евпатории прошел ХХIV Международный фестиваль «Земля. Театр. Дети»

Рубрика «Карта местности» обычно украшает собою журнал в его бумажном воплощении. Но и сейчас, в блоге, я, скорее всего, нахожусь в пределах как раз этой рубрики: моя поездка на фестиваль «Земля. Театр. Дети», проходивший в первой декаде июля в двадцать четвертый раз, была путешествием в неведомое. Абсолютная невписанность театров Крымского полуострова в общую театральную картину (украинскую ли еще недавно, в российскую ли последние пять лет) делала путешествие — дорогой в новую землю. -

Режиссерская лаборатория в Березниковском драматическом театре

Березниковский драматический театр провел режиссерскую лабораторию, третью по счету. Первые две были посвящены спектаклям для подростков и детей, в итоге в репертуаре театра появились уже объездивший несколько фестивалей «Бог ездит на велосипеде» (режиссер Дмитрий Акриш) и бэби-спектакль «Как цыпленок маму искал» (режиссер Екатерина Гороховская). Тема нынешней лаборатории родилась из понимания, что существуют и другие кризисные периоды человеческой жизни, обойденные пока вниманием театра, в частности, «кризис среднего возраста», который настигает человека от 30 до 40 лет. Что происходит с человеком, когда у него уже есть (или должна быть) работа, семья, дети, положение, а впереди еще полжизни? Что не так? Молодые режиссеры, приглашенные для участия в лаборатории (выпускники ГИТИСа разных лет), попытались разобраться с проблемами «середины жизни». Не случайно, что сами они близки к этому возрасту. Каждый начал с выбора пьесы.

-

В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ... Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

-

Всего шесть лет назад, ласковым летним днем 11 июня 2013-го он позвонил мне — и каким-то неожиданным голосом:

— Вы стоите? Тогда присядьте! Умер Антон Кузнецов!

Это был его сокурсник и друг. Тоже ученик Льва Додина. С того первого режиссерского курса, который Додин набрал в 1989 году и, кстати, пригласил меня преподавать «Основы литературной композиции». Название придумал Додин, а все остальное надо было придумать мне. К 2013-му Антон Кузнецов уже был известный французский режиссер и глава одной из высших театральных академий Франции. А в 1989-м на курсе было только восемь молодых людей и одна девушка — Наташа Кромина. (И она ушла из жизни. Как страшно!)

-

«Просто киносъемка».

Финский Национальный театр на сцене Чехов-центра в рамках Международной театральной олимпиады и фестиваля «Сахалинская рампа».

Режиссер Кристиан Смедс.«Просто киносъемка» Кристиана Смедса закрыла фестиваль «Сахалинская рампа». Смедс, самый известный у нас финский театральный режиссер, уже приезжал в Россию — хотя и не так далеко на восток — со своими спектаклями. Так, в 2011 году, когда Европейская театральная премия проходила в Петербурге, а режиссер награждался ее дочерней премией «Новая театральная реальность», Северная столица увидела грандиозного «Мистера Вертиго», где поверх сюжета о становлении мальчика, который учится трюкам — чудесам у некоего Мастера, открывалось магическое измерение театра. «Просто киносъемка» не производит столь сильное впечатление, как «Мистер Вертиго», но в каком-то смысле может рассматриваться как его продолжение. Это поклон режиссера уже миру кино.

-

Над пропастью во ржи». Дж. Д. Сэлинджер. Театр драмы и кукол «Святая крепость» (Выборг).

Инсценировка Евгения Тыщука, постановка Юрия Лабецкого, художник Марина Суровенкова.Лишний раз напоминать современному театру, что нынче он «не докладывает» спектаклей для подростков — все равно что в стену горох лепить. Не поможет. Подростковый возраст требует от театра не экологических, антинаркотических и прочих поучений. При сумасшедшей скорости смены физиологии подростки — это эмоциональная нестабильность и конфликт со всем миром в силу его, мира, осознания. Это обостренное восприятие, а точнее — неприятие тех правил фальши, по которым живут в этом мире многие взрослые. Это насущный поиск «своих» — тех, кто сможет понять и объяснить, когда самому не понять. А если не повезет таких найти, то может и «крыша» от ощущения одиночества запросто поехать... Об этом когда-то были «Весенние перевертыши» Корогодского и «Эквус» Андреева (его спектакль «Над пропастью во ржи», кстати, такой высоты «попадания в психологию», увы, не достиг), то есть спектакли, двумя ногами стоящие на крепкой литературной основе, рассказывающей об ужасе быть подростком.

-

В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ... Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

-

О спектаклях II Международного фестиваля «Театральная гавань» в Новороссийске

Новороссийск — город интересный. Не курортный, но приморский. Теплый, но с суровым северным ветром бора. Промышленный и портовый. И с театром: не так давно здешний Народный театр имени Амербекяна получил статус муниципального, а в прошлом году мэр города лично пообещал Евгению Миронову построить театру новое здание.

комментарии