-

«Мертвые души. Часть первая. Начало». Н. В. Гоголь.

Краснодарский Молодежный театр.

Режиссер Даниил Безносов, художник Настя Васильева.Трудно сказать, выиграл или проиграл режиссер Даниил Безносов, не взяв в помощь драматурга. Показана линейная последовательность романа Гоголя: от рождения Чичикова до самого его триумфа. Это «похождение» включает становление Чичикова, череду встреч с помещиками и оканчивается зарисовкой о «живых» мертвых мужицких душах. Продолжение (город, чиновники, разоблачение), как обещает театр, следует.

-

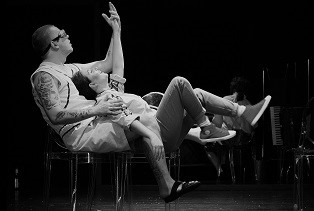

«Город ищет убийцу». Инсценировка М. Шишкина и Э. Келера по мотивам фильма Ф. Ланга «М».

Театр Поколений им. З. Я. Корогодского.

Режиссер Эберхард Келер, сценография Данилы Корогодского.«Город ищет убийцу» Театра Поколений — калька со спектакля, поставленного Эберхардом Келером с актерами из Германии и Швейцарии по мотивам фильма Фрица Ланга «М».

В одном городе уже долгое время кто-то убивает маленьких девочек. Поиски виновного ни к чему не приводят. Полиция каждую ночь врывается в заведения, где обитают проститутки и преступники. Это не нравится криминальным авторитетам, их бизнес терпит убытки. Тогда они решают сами найти убийцу, подключив к поиску сеть нищих и калек. Полиция и мафия одновременно выходят на след Ганса Бекерта, недавно выписанного из лечебницы, но мафиози удается раньше его поймать и устроить над ним самосуд. Полиция успевает вовремя найти их на заброшенном заводе и передать убийцу законному суду.

-

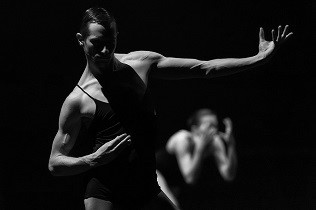

«Love Cycle: „OCD Love“ и „Love Chapter 2“».

Танцевальная компания L-E-V (Израиль), в рамках Международной программы театрального фестиваля «Золотая Маска» (спектакли в Москве) и Театральной олимпиады — 2019 (спектакли в Санкт-Петербурге).

Хореография Шарон Эяль в соавторстве с Гаем Бехаром, музыка Ори Лихтика.Аббревиатура OCD в названии первой части полиптиха* «Love Cycle» — англоязычный вариант ОКР, обсессивно-компульсивного расстройства. Шарон Эяль, хореограф и руководительница израильской танцевальной компании L-E-V, сама сообщает, что «Love Cycle» появился после ее знакомства с текстом Нила Хилборна. Сам живущий с ОКР, он написал стихотворение об этом. Его «OCD» погружает в ситуацию двойного волнения — герой влюблен и одновременно вспоминает о своей навязчивой фобии. Романтика перемежается с описанием симптомов: зацикленность, множественность одинаковых действий.

-

«Теория счастья. 80 лет».

Режиссеры Екатерина Гороховская, Дмитрий Егоров, Борис Павлович.

Драматургическая группа Борис Павлович, Дмитрий Егоров, Ксения Ярош. Художники Александр Мохов, Мария Лука, Олег Головко.17 октября театроведческий факультет РГИСИ начал трехдневные празднования своего 80-летия большим сбором гостей и первым в истории факультета документальным спектаклем. В течение полугода участники проекта записывали интервью с бывшими студентами и педагогами факультета. Три режиссера, когда-то учившиеся на театроведческом, со своими «пятерками» артистов репетировали автономные части исследования. Они были соединены в целое за последние предъюбилейные дни, когда Гороховская, Павлович и Егоров вернулись, выпустив премьеры в разных городах, и соединились со своими артистами. Дмитрий Егоров — с Кириллом Вараксой, Ильей Делем, Ульяной Фомичевой, Максимом Фоминым и Галой Самойловой. Екатерина Гороховская — с Марией Романовой, Ольгой Афанасьевой, Ксенией Морозовой, Верой Латышевой, Федором Климовым. Борис Павлович — с Яной Савицкой, Юлией Захаркиной, Алиной Михайловой, Ксенией Захаровой. Зал Театра Музыкальной комедии был полон. Аншлаг! Но это был зал сплошных театроведов. Было ли когда-то такое в истории?..

-

Тема этого номера — «Эстетическая память театра» — возникла не от глубокомыслия. Она возникла год назад, в тот момент, когда Николай Песочинский в каком-то фейсбуковском комменте с присущим ему юмором написал мне: а что это «ПТЖ» все делает молодежные номера? А не хочешь ли ты сделать геронтологический номер?.. На более углубленный контакт и концептуальную дискуссию Николай Викторович долго не шел, ограничившись предложением написать на обложке «Раньше все было лучше» — и этим закончить.

Модель пенсионерского номера не прошла сразу, после первого же чата с ветеранами (еще с молодыми как-то можно сговориться, но возрастной контингент к командному сочинительскому веселью не очень расположен). А вот идея поговорить про аспекты эстетической памяти и взрыхлить историческое прошлое, поняв, какие из театральных идей и концепций питают нынешнюю сцену, а какие нет, — эта идея осталась. Мы повесили ее на просушку: притянутся ли к ней какие-то материалы?

-

«Пер Гюнт». Г. Ибсен.

Театр им. Евгения Вахтангова.

Режиссер Юрий Бутусов, художники Максим Обрезков и Александр Барменков.В новом статусе главного режиссера Театра Вахтангова Юрий Бутусов поставил один из самых своих стройных и ясных по форме спектаклей, хотя столь же мучительно сложный по сути, как и предыдущие его работы. Постановка пока не окончательно устоялась: на первых прогонах в мае она шла больше четырех часов, потом была сокращена до трех с половиной, но снова растянулась почти до четырех. Словно живой, дышащий организм, сужающий и расширяющий грудную клетку.

-

«Пари над бездной».

Московский театр мюзикла.

Автор идеи, сценограф Андрей Кольцов, автор концепции Ирина Дрожжина, художник-постановщик Иоахим Барт, композитор Миша Мищенко, хореограф-постановщик Александр Абдукаримов, хореограф Екатерина Абдукаримова, художник по костюмам Евгения Панфилова, художник по гриму Марина Дьякова.«Новый цирк» в репертуаре отечественного театра — явление раритетное, если не сказать уникальное. Скромные попытки внедрить на сцену этот неустоявшийся — главным образом, в сознании отечественного зрителя — жанр обозначены отдельными опытами на разных сценах. Максим Диденко регулярно экспериментирует с цирковыми трюками в пределах драматического театра, внедряя их в ткань спектакля точечно и осторожно. Елена Польди и ее «Антикварный цирк» пробиваются к зрителю обычно в конце сезона в рамках новогодней программы, в которой вроде бы цирк и к месту. Но во всем царят режиссерская осторожность и в какой-то мере неопытность. Цирк у нас — зрелище детское, а «новый цирк» — в милях от него.

-

«Перемирие». А. Куралех.

Театр «Красный факел» (Новосибирск).

Постановка, сценография и костюмы Олега Липовецкого.Олег Липовецкий поставил пьесу Алексея Куралеха, победившую на конкурсе «Ремарка-2018» (номинация «Весь мир»). Куралех получил образование филолога в Донецком государственном университете, который окончил в 1994 году. До драматургии его карьера словесника (если для филологии вообще уместно говорить о карьере) складывалась самым обычным образом: преподавание, литературная критика, литературоведение. По словам драматурга, к литературному творчеству его подтолкнула война. Казалось, что только создание своего мира сможет спасти от безумия, бессилия и отчаяния.

-

Проект «Театр Воображения». Идея И. Эпельбаума.

Театр «Тень».

Художественные руководители проекта и ведущие Илья Эпельбаум и Майя Краснопольская, монтаж видео Ильи Эпельбаума и Алексея Рослевича, корректор текстов Лев Рубинштейн.Давненько Илья Эпельбаум и Майя Краснопольская не брали в руки шашек. За это время ощутимо поменялась театральная ситуация. И тот «большой классический стиль» с его стокилограммовой бутафорией и духоподъемной литературно-музыкальной основой, который в прежние времена подвергался убийственно смешной рефлексии на территории «Тени» (а на самом деле придуманного его создателями Лиликанского Королевского Большого Академического Народного театра драмы, оперы и балета), уступил дорогу совсем другому. Новому театральному искусству. Впрочем, «большой стиль», конечно, бессмертен, особенно в головах тех, кто тоскует по скрепам и пирам духа. Так что дело лиликанских творческих работников, по-видимому, тоже бессмертно. Вот только хозяева помещения по адресу: Москва, ул. Октябрьская, д. 5, к нему (возможно, временно) охладели. Более того, Майя Краснопольская и Илья Эпельбаум честно признаются, что даже завидуют лиликанскому художественному размаху, ибо им самим лень нынче совершать такие подвиги. И тогда они придумали этот Театр Воображения.

-

В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ... Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

-

О спектаклях «Несчастье» Ирины Керученко и «Горка» Дмитрия Туркова в Мотыгинском драматическом театре

Мотыгино — это поселок городского типа в Красноярском крае. Чтобы добраться до него, нужно долететь до Красноярска, а потом ехать в машине, переправляясь летом и осенью на пароме, а зимой по «зимнику», намороженной изо льда дороге, через три реки: Енисей, Тасееву и Ангару. Если повезет с паромами и очереди из большегрузов не будет, то доберешься за шесть часов. А не повезет, то за семь. Зимой мы добирались восемь. Жителей в Мотыгино всего 4800 человек.

-

Фестиваль театров Дальнего Востока в Хабаровске

В сентябре в Хабаровске прошел Фестиваль театров Дальнего Востока. Не только я (человек, живущий в Поволжье и передвигающийся по стране, как все нестоличные жители, со стыковкой в Москве) — многие участники фестиваля, представившего спектакли из десяти регионов Дальневосточного федерального округа, тоже оказались в Хабаровске впервые. Люди из театров Бурятии, Якутии, Магадана, Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре, Уссурийска, Владивостока, Сахалина и Камчатки не всегда и были знакомы до этого фестиваля. Тут самое время вспомнить, что ДФО — не только самый удаленный от центра, но и самый большой федеральный округ, 40 процентов площади всей страны.

-

«По зеленым холмам океана». С. Козлов.

Драматический театр Балтийского флота (Кронштадт).

Режиссер Михаил Смирнов, художник Полина Полуновская.Детский театр уже давно перестал быть местом, где детям рассказывают, что такое хорошо и что такое плохо. Разделение на безоговорочно плохих и хороших героев и разговор на сюсюкающем языке тоже уходят в прошлое. Во многом таким переменам восприятия искусства для детей способствовал Сергей Козлов, чьи сказки разрушают традиционный конфликт добра со злом. Самой известной стала, конечно, история про Ежика и Медвежонка, но и другие сказки автора отлично подходят для современного детского спектакля.

Режиссер Михаил Смирнов выбрал пьесу «По зеленым холмам океана», по сюжету которой Волк мечтает отправиться в плавание, а его давние хищные товарищи пытаются его отговорить. В результате в помощники он выбирает Зайца, ломая тем самым все стереотипы — как о себе, так и о положении вещей в пищевой цепочке. Выбор материала кажется не очевидным, если не знать об особенности режиссуры Смирнова — в его спектаклях звуковое оформление часто становится ключом к вскрыванию структуры. В этой сказке Козлова музыка играет важнейшую роль — Заяц располагает Волка к себе именно потому, что владеет музыкальным инструментом. Правда, если у Козлова это дудка и барабан, то здесь у Зайки с собой целый синтезатор.

-

В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ... Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

-

«Лёха». Ю. Поспелова.

Ивановский областной драматический театр.

Режиссер Ирина Зубжицкая.«Лёха» Юлии Поспеловой — фактически поэма. Самодостаточная и словно бы даже сейчас, когда сценическим материалом может стать буквально любой текст, предназначенная скорее для чтения или моноспектакля.

Литературная основа словно провоцирует режиссера, предлагая сыграть с ней в игру. «Выломиться» из предложенной автором исповедальной интонации, побороться с материалом. Удивительно и в то же время закономерно, что обычно склонная к рискованной выдумке Ирина Зубжицкая не идет по ожидаемому пути. Она решает спектакль просто, совсем просто. Иллюстративность его не только не скрывается, но подчеркивается подзаголовком — «Маргиналии», заметки на полях.

-

«Сирано де Бержерак». Э. Ростан.

Театр «Мастерская».

Режиссер Александр Баргман, художник Анвар Гумаров.Каждый, наверное, влюбляется именно в тот перевод пьесы Ростана, который познакомил его с пьесой. (Говорю о тех, кто любит этот шедевр французского неоромантизма. Потому что есть и такие... странные серьезные люди, которым она не по душе.) Нам с Александром Баргманом повезло влюбиться в один и тот же перевод — Владимира Соловьева. Я впервые встретилась с Сирано в исполнении Сергея Шакурова (Драматический театр им. К. С. Станиславского), а режиссер нынешней премьеры «Мастерской» тридцать лет назад, будучи совсем юным артистом, студентом, выходил на Александринскую сцену в толпе гвардейцев-гасконцев (спектакль его учителя, Игоря Горбачева, и Светланы Кудрявцевой): перевод Соловьева звучал у Александра Маркова — Сирано как естественная, искренняя речь, не как рифмованные строки.

-

XXVIII Международный фестиваль Divadelna Nitra в Словакии

В городе Нитра, что в полутора часах езды от Братиславы, в 28-й раз прошел Международный фестиваль Divadelna Nitra. Как это часто бывает в маленьких городах, на время мероприятия привычная жизнь горожан как будто останавливается — Нитра начинает жить фестивальной жизнью. То тут, то там встречаешь суетящихся волонтеров, повсюду афиши спектаклей, в магазине или аптеке тоже видишь людей с фестивальными сумками или браслетами. На площади у Театра Андрея Багара играет живая музыка, в художественной галерее неподалеку проходит выставка, посвященная теме фестиваля — «Лица свободы».

-

«Идиот». Инсценировка А. Прикотенко по роману Ф. М. Достоевского.

Театр «Старый дом» (Новосибирск).

Режиссер Андрей Прикотенко, художник Ольга Шаишмелашвили.«Идиот» в «Старом доме» — четырехчасовое сочинение в трех актах, сюжеты романа Достоевского, переписанные на современный лад (автор инсценировки — сам режиссер спектакля). Епанчин — представитель бизнес-элиты, в российских традициях сращенной с властью, Ганя — его никчемная «шестерка», молодой карьерист, не представляющий свою жизнь вне системы; Мышкин — что-то вроде старомодного хипстера, человека, ориентированного, скорее, на европейское сообщество. Вообще, Мышкин здесь не философ, не идеолог, в спектакле отсутствуют его ключевые монологи про нравственность и христианство, Мышкин — скорее, явление, своей чуждостью, невписанностью в жизнь отечественных элит средней руки разрушающее отлаженный механизм этой жизни. В нелюбви к Мышкину признаются многие герои спектакля, но это отчетливое раздражение смешано с болезненной, непреодолимой тягой. Кажется иногда, что Мышкина вообще не существует — он такой коллективный фантом, возникший, чтобы вскрыть все болезненное, все покалеченное. В конце концов, чтобы все высказались.

-

В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ... Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

-

«Гроза». А. Н. Островский.

Няганский театр юного зрителя.

Режиссер Екатерина Гороховская, художник Анвар Гумаров.Народно-поэтическое начало пьесы Островского, о котором немало написано и сказано, в спектакле Екатерины Гороховской оборачивается поэзией с декадентским уклоном, берущей начало в самой жизни в ее сегодняшнем виде. Калинов — это любой российский городок, застрявший в 90-х и живущий по законам сермяжной правды. Здесь четкие пацанчики сидят на кортах, развлекаясь только водкой, половыми сношениями и разборками по понятиям.

Мир, выстроенный Гороховской, в определенном смысле мужской, в нем царят законы бинарных оппозиций: есть сильные и слабые, и прав тот, кто сильнее. Женщины здесь — самостоятельные, эмансипированные, но отчаянно жаждущие обратить на себя внимание мужчин.

комментарии