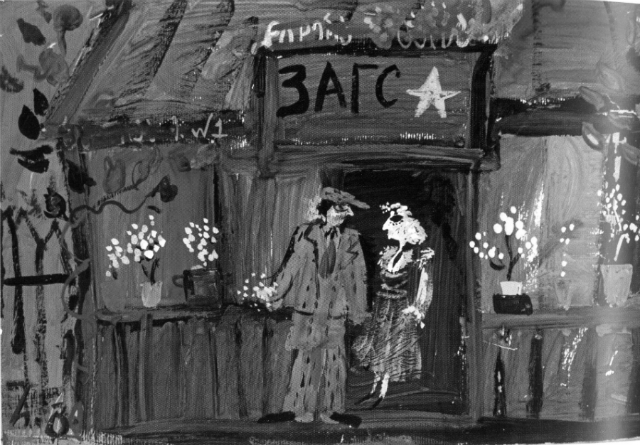

День рождения Резо Габриадзе (ему сегодня официально 80) лично я отметила еще 22 июня, «выпив рюмку, выпив две» в реальный, не паспортный день рождения Резо, поскольку когда-то поверила ему на слово: Кутаисский ЗАГС перепутал даты…

О Габриадзе я уже столько написала (никто столько не писал…), и столько допечаток выдержала книжка «Театр Резо Габриадзе», перевалив в тираже за 5000, что найти что-то новое, свежее, неизвестное и интересное читателю уже трудно. И вообще выбрать очередную «гальку» из творческого океана по имени «Резо Габриадзе» и обкатать ее в поздравительной открытке мне трудно: написана докторская, выходят статьи (вот заканчиваю «Габриадзе и Дон Кихот», это целая огромная тема: XXVI глава романа Сервантеса буквально породила философию габриадзевского искусства)…

Но ведь сегодня день рождения, которому приличествует только жанр тоста! А в жанре краткого тоста в блоге я могу лишь повторить написанное в прошлый юбилей Реваза Левановича.

«Что делать?» — слышу тревожно-традиционный вопрос Резо.

И вот тут возникает это самое — Кутаисский ЗАГС… Перепутавший даты. Возникает Кутаиси.

И юбилейный «тост» я хочу посвятить Кутаиси, «малой Грузии», из которой (с дальнейшими прививками разнообразных культур) и вышел весь Габриадзе, все его творчество. Не раз Резо подчеркивал: «Что бы я ни делал, обычно замыкаюсь на маленьком островке своей жизни — это мой город Кутаиси. Я прожил там 17 лет, а потом пошел бродить по миру. Но даже когда сочиняю про Париж, все равно это рассказ о Кутаиси».

На давний вопрос, чем Кутаиси отличается от Тбилиси и почему в «Осени нашей весны» Боря Гадай гордо заявляет, что он «не какой-нибудь тбилисский сыр, а настоящий кутаисец», Габриадзе отвечал: «Кутаиси — Адриатика, это более средиземноморский город. Кутаиси более лиричен, мягок, более подвержен греческому влиянию. Тбилиси прошел другой путь, в нем чувствуются и Иран, и Европа. Кутаиси очень легкий город, кутаисцы легко улыбаются, легко плачут, легки в чувствах, отношениях, и на тот свет уходят легко…»

В этом городе, в семье Левана Николаевича и Софии Варламовны Габриадзе, и родился 80 лет назад сегодняшний юбиляр. Все его предки — из-под Кутаиси, «из деревень Баноджа и Гумбрини. Между ними расстояние — как между Новым Арбатом и старым. Иногда в веселом виде можно было так разгуляться, что не понять, в какой деревне ты находишься».

Так выпьем за Кутаиси! По сути — за Колхиду. «В Москве, в залах Пушкинского музея, где выставлена античная скульптура, я хожу будто среди знакомых с детства людей», — когда-то говорил Резо, а совсем недавно рассказывал, что буквально в начале 1990-х видел «золотое руно»: обнищавшие кутаисцы раскладывали в воде овечьи шкуры, на волосках которых оседали частички золота.

Я никогда не была там. Резо не выполнил свое обещание показать мне Гелатский монастырь на возвышенном берегу реки Цкалцители, хотя считает, что камни Гелати исподволь воспитывали с детства его художественный глаз. Гелати, как утверждает Габриадзе, — родной брат по линии Византии моему родному северному Дионисию (я-то Ферапонтово Резо показала…). Никогда я не видела и реку Риони, над которой «висела» библиотека, где читал книжки поздно взрослевший мальчик… Но, кажется, я полжизни прожила на родине Резо, столько подробностей о ней знаю, начиная от размеров «дворика детства. Знаю, как пахло углем и шпалами на вокзале, где играл городской оркестр, встречавший гастроли Тбилисской музкомедии (сойдя с поезда в Вологде, несколько лет назад, Габриадзе сразу сказал: «Пахнет — как на Кутаисском вокзале в детстве…»). Я как будто ходила по послевоенному Кутаиси, где на груди каждого жителя была приколота сделанная из черной ленточки «розетка», в которой — фотография погибшего. Весь город, все гражданское население в черных «орденах» — сильный художественный образ, запечатленный в повести «Кутаиси».

Эта повесть о мальчике Варламе на русский язык не переведена, только несколько сцен Резо передиктовал мне несколько лет назад. В этой повести в мельчайших подробностях запечатлена самая «малая родина» Габриадзе — деревня, где жила бабушка Домна Порфильевна Брегвадзе — пожалуй, главный человек его жизни: «Бабушка отучилась в церковно-приходской школе не больше года. Но слова, которые я от нее слышал, сами по себе были удивительными мыслями. А ведь некоторые люди могут прожить десятилетия, и от них не услышишь ни одной рожденной ими же мысли!» — утверждает Габриадзе из статьи в статью.

Так вот, в повести «Кутаиси» пленный немец Отто Шульц попадает в грузинскую деревню, где его приписывают к двору бабушки и дедушки мальчика Варлама. И немецкий интеллигент Шульц впервые выходит в бедняцкий грузинский двор.

«Посреди двора в грязи валялась половина заднего моста грузовика, на которой было написано: «ЗИС».

К нему была привязана вымазанная в грязи и помете бечевка, к бечевке — петушок с засохшей грязью на гребешке.

Немец отвязал петушка, отдал веревку Варламу: «Битте шён», — а сам покатил ногой задний мост к забору, где уже валялся радиатор того же грузовика.

Немец взял у Варлама петушка и пошел за дом.

— Что он тебе сказал? — заволновалась бабушка.

— Битте шён.

— Унес? Иди посмотри.

В это время из-за дома вышел немец. На петушке было тонкое изящное ярмо из палочек, скрепленных проволочками, и поставил петушка у ее ног.

После этого немец сел на дедушкин пенек, к которому была прикреплена спинка от остатков стула. Немец посмотрел на дедушкину развалюху. Перевел взгляд на стоящую на возвышенности уборную и долго смотрел на нее. Ударил руками по коленям, сказал: «Арбайтен», — и пошел к уборной.

Она криво стояла в папоротниках и крапиве. Гудела оса. На самом кончике крыши сидела трясогузка и нервно била хвостом.

Шульц приподнял двери и открыл их.

Внутри все было чисто, покрашено белой известью. Кроме выцветших от солнца и дождей, превратившихся в лохмотья остатков плаща геолога, служивших задней стеной. Шульц поднял стену-плащ, и перед ним открылась дивная картина: слева — сине-лиловый хребет Аджарии, справа — бирюзовая Менгрелия и Абхазия, за которой угадывалось море. На дне этого райского пейзажа, на кривом участке, дедушка в нижнем белье ковырялся мотыгой, а бабушка затаскивала козу из пейзажа.

Из колонии по радио было слышно: «По просьбе работников сельского хозяйства Харагаулского района передаем марш из оперы „Аида“.

Под эти звуки Шульц медленно закрыл занавес — заднюю стену уборной».

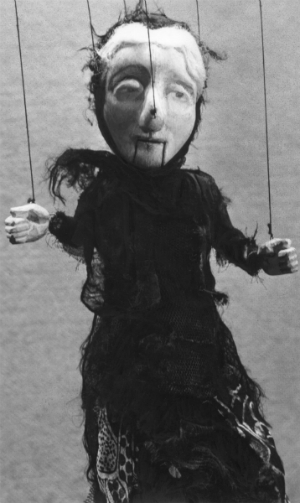

В этом фрагменте — по сути, весь будущий театр Резо Габриадзе. Здесь соединение бытовой бедности и природной красоты Грузии (открывающейся Отто Шульцу как спектакль), советской «радиоозвучки» и классической музыки. Все элементы будут присутствовать в творчестве Габриадзе как обязательные составляющие. Его положительный романтический герой всегда будет грузином, преданным родной земле (на грузинскую почву будут пересажены герои мировой литературы); очень часто фактурой повествования будут Кутаиси и окрестности, обязательно станут присутствовать скудные предметы и приметы советского послевоенного быта; любой сюжет Габриадзе станет «отеатраливать», но все они пойдут в сопровождении великой музыки, опер, и в первую очередь Верди.

Так выпьем за Кутаиси, неведомое мне место Сатаплию (это значит «место для меда», «медовое место») в его окрестностях, за Белый мост над Риони и весь тот мир, который открыл для себя немец Шульц, приподняв плащ геолога — как занавес театра Резо Габриадзе! Ну, и за Резо тоже выпьем рюмку, выпьем две! И за то, что он когда-то открыл занавес…

gaumarjos baton rezos….