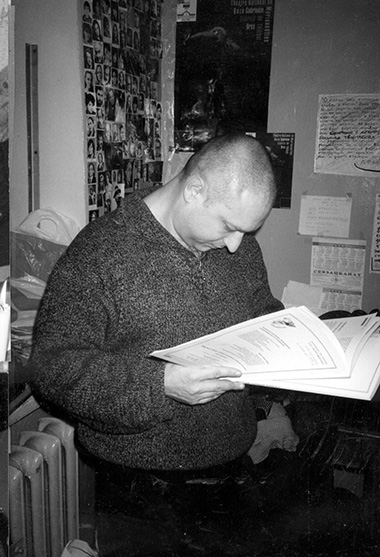

А. Праудин и ПТЖ. Редакция. 90-е.

Фото — архив редакции.

Я так много писала об Анатолии Праудине, что стало казаться — я его уже с чем-то поздравляла.

Оказалось — нет. С чем, собственно, было его поздравлять?

С Государственной премией? Но он получил ее еще до всякого нашего знакомства, до возникновения «ПТЖ», получил за спектакль «Алиса в Зазеркалье», который я увидела гораздо позже.

С «Золотой Маской»? Но он ни разу не был удостоен…

В начале и середине 90-х — начале 2000-х Праудина можно было поздравлять буквально с каждым спектаклем, но тогда была мода на анализ, на текст, а не на поздравления. И мы писали десятками перьев, так важны были его спектакли и его путь.

В 1996-м можно было поздравлять Анатолия Праудина с тем, что он стал главным режиссером Петербургского ТЮЗа, но уже в 1998-м поздравлять было не с чем: Праудина уволили за концепцию театра детской скорби, и он пошел воплощать ее (и воплотил!) на Малую сцену «Балтдома», в тесное лабораторное пространство, с командой единомышленников. Но и эта Экспериментальная сцена, выдав замечательный прощальный аккорд, спектакль «Версальский экспромт», в прежнем качестве перестала существовать.

С тем, что он прошел со своими артистами все школы и сделал спектакли по книгам Станиславского, Михаила Чехова и Брехта? Так это было их рабочее исследование.

Можно было поздравить с тем, что Праудин стал профессором и учит курс за курсом, но смешно с этим поздравлять.

Года Анатолия Праудина небольшие, и солидный юбилей вот только что подступил. И разве это возраст? Подростковый вполне. Его старший товарищ Алик Лоевский на просьбу написать поздравление велел опубликовать «Толян-болван». Так о каком юбилее мы тут будем рассуждать?

Поздравить я могу только себя — с тем, что много лет, с нулевого номера «ПТЖ», имею такого собеседника, как спектакли Праудина. Не его самого (с ним мы разговариваем только под диктофон по служебной необходимости), а его театр. Что-то из спектаклей имело на нас магическое влияние (как «Человек рассеянный» — и сегодня показываю его, не стареющего, студентам — или «Мой бедный Марат»), что-то будоражило (как «Житие и страдание преподобной мученицы Февронии» или «Урок первый. Воскресение»), что-то заставляло размышлять о новом этапе психологического театра («Бесприданница»). С чем-то диалога не выходило, но я всегда понимала, что и зачем ставит Праудин. Я читатель его спектаклей. И это было главным в моем многолетнем собеседовании с его менявшимся искусством.

Редакция. 5 утра. 1997.

Фото — архив редакции.

Под юбилеи тянет к мемуарам. Анатолий Аркадьевич очень смешно рассказывает о моем первом визите в Свердловский ТЮЗ (мы не были знакомы и панически боялись друг друга). А потом, уже в Петербурге, Праудин стал заходить в «ПТЖ» в момент краха первой редакции. Он ничего не говорил, просто приходил и молча пил со мной чай. По-товарищески. Помню, что это очень поддерживало. Мы и тогда много не разговаривали, но как-то постепенно стали «Марина» и «Толя». Были редакционные сборища, «большая водка», как любил говорить наш общий друг Арсений Овсеевич Сагальчик, был суп в 5 утра дружной компанией в круглосуточном питании и разъезд по домам первым метро.

«Почему мы не живем, как раньше?» — несколько лет назад спросила я Праудина, глядя на фотографию, где в 5 утра в редакции, после коллективного разбора пьесы Антона Павловича Чехова «Вишневый сад» запечатлены Гриша Козлов, Эльмо Нюганен, Праудин, Владимир Сергеевич Петров и я. Кто снимал, то есть был с нами, не помнит много лет никто из нас. «Вы что, Марина Юрьевна? Карнавал окончен. Посмотрите на дату. Теперь — прийти домой, выпить бокал вина и рано лечь, чтобы с утра — в спортзал и сразу на утреннюю репетицию», — как всегда иронически произнес Анатолий Аркадьевич. Так вот, мы все были Марины, Толи, Гриши — и вдруг однажды Праудин пришел, сел и произнес: «Марина, будут идти годы, я начну ставить спектакли, которые не будут вам нравиться, и это панибратство нам будет мешать. Давайте вернемся к отчествам». И на всю оставшуюся жизнь мы стали Мариной Юрьевной и Анатолием Аркадьевичем, и это очень помогло не раз…

Раньше лихой Праудин любил заглянуть в редакцию с вопросом коллективу: «Чей сын Конек-Горбунок?» или «Почему бросилась под поезд Анна Каренина?» Теперь иногда заходит только за новым номером. Я, как обычно, жалуюсь на трудности и тяготы. Он, как обычно, иронически говорит, что не надо роптать на спущенное свыше послушание-судьбу. И мы расходимся трудиться на свои рабочие места.

М. Дмитревская и А. Праудин в редакции. 2017.

Фото — архив редакции.

Под 60-летие Анатолия Аркадьевича Праудина возник московский ажиотаж вокруг его документальных спектаклей «Донецк. Вторая площадка» (спектаклю четыре года) и «Сектор Газа». Наверное, Праудину это приятно, но думаю также, что это мало определяет его ежедневный режим, по строгому многолетнему графику: Петербург — Екатеринбург — Самара.

С юбилеем, дорогой Анатолий Аркадьевич!

Дню рождения мастера посвящается

ПЕСНЯ НЕВИННОСТИ, ОНА ЖЕ — ОПЫТА

Когда встреча с великим режиссером предсказывает всю твою будущую жизнь, но ты об этом еще не догадываешься…

«Проходит жизнь, проходит жизнь,

Как ветерок по полю ржи,

Проходит явь, проходит сон,

Любовь проходит, проходит все.

Любовь пройдет, мелькнет мечта,

Как белый парус вдалеке,

Лишь пустота в твоем зажатом кулаке».

Когда-то, лет в семнадцать, я услышала эту песню, звучавшую в спектакле «На два голоса» З. Я. Корогодского, и вдохновенно пела ее после, во время страданий от очередной несчастной любви.

Когда-то, лет в семнадцать, я увидела первый в своей жизни спектакль Анатолия Праудина на Александринской сцене «Мой бедный Марат», который рассказывал о том же: как это бывает, когда «проходит жизнь, проходит все» и, это я помню точно — плакала в финале, когда невыросшие, пробежавшие свою трудную жизнь дети Лика, Леонидик, Марат выходили под низким сводом на чердаке Александринки на поклоны.

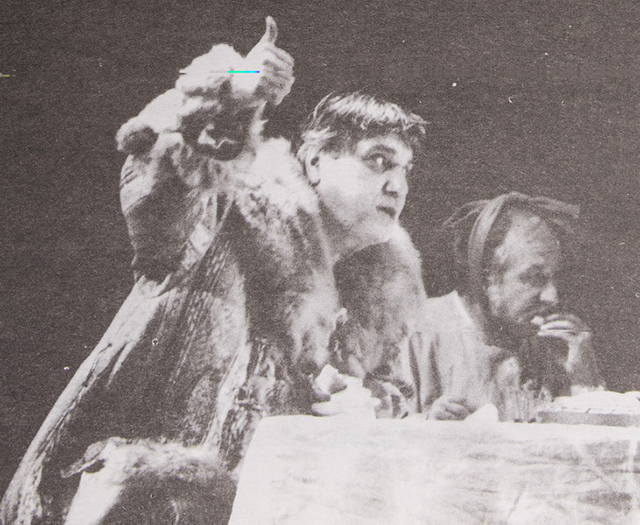

Л. Дьячков (Князь Лиговской) и Д. Воробьев (Печорин). Сцена из спектакля «Monsieur Жорж. Русская драма».

Фото — В. Красиков.

Тогда же в Александринском театре (и в моем внутреннем всём) случился «Месье Жорж», где гениальный Дмитрий Воробьев, испив чашу одиночества и невозможности счастья и красоты до самого дна, сыграл вечную русскую драму о божественной иронии, которая в итоге всегда оборачивается глупой смертью, о фатуме, о бессмысленности свободы воли. Понимаете, да? Мне было семнадцать, режиссеру Праудину — тридцать пять, и режиссер Праудин пытался донести мне свой мучительный опыт — об истаивании любви, о том, как любящие друг друга люди мучают друг друга и себя, о невозможности счастливого финала в жизни, о том, что, когда «проходит все», остается лишь горечь смертельной усталости и иронии на тонких красивых губах героя. Я была слишком молода для этого опыта, слишком невинна, мой романтизм внутри меня мучительно сражался с этой абсолютной правдой жизни, но каждый раз режиссер одерживал уверенную победу на поле искусства. Казалось, он специально пришел в театр для того, чтобы разрушить все мои детские иллюзии относительно любви, творчества, драматургии жизни, вообще — разрушить «концепцию счастливой жизни». Если бы тогда Анатолий Праудин поставил «Снежную королеву», то я знаю, какое слово складывал бы Кай из ледяных осколков. Конечно, скорбь. Еще — однокоренные «боли»: болезненно, больно, больной. Здесь из театральной памяти выскакивает больной, сошедший с ума Чацкий в шутовском колпаке, повисший на огромной люстре из третьего спектакля Праудина на Александринской сцене «Горе от ума».

Не однажды были написаны режиссерские портреты, разбирающие творчество режиссера Праудина на молекулярном уровне. Еще во время учебы М. Ю. Дмитревская своими рассказами — впечатлениями породила на нашем курсе миф об Анатолии Праудине и его екатеринбургском периоде в лучших традициях классической драматургии — когда героя ты видишь только в конце первого акта, но знаешь о нем уже все. Не знаешь только одного: что, спустя несколько месяцев этот режиссер станет одним из самых главных людей в твоей театральной, да что там говорить — и внутренней жизни тоже на следующие двадцать с лишним лет.

Сцена из спектакля «Горе от ума».

Фото — А. Кондратьев.

Тогда, в мои двадцать, для меня было абсолютной загадкой, почему режиссер Анатолий Праудин — это театр для детей и юношества. Теперь, спустя «цать» лет, ответ до боли очевиден: и в семнадцать, и в двадцать, и в двадцать пять ты оставался несмышленышем, сам был тем ребенком, для которого Анатолий Праудин ставил свои изощренные по театральному языку и смысловым пластам спектакли, но спектакли очень простые, если говорить о том, как прозрачно они сообщали тебе о первоосновах жизни души и духа во всех ее проявлениях. Как когда-то в спектакле «Царь Pjotr» из картонных кубиков складывался город, как Камень в спектакле о Сизифе задавал простые вопросы «Спроси меня: кто я, спроси себя — кто ты», так в спектакле «Урок первый. Воскресение» ты попадал на один из самых важных уроков о вере. Где герой задавал самые простые и самые сложные вопросы о Боге.

Когда режиссер Праудин пришел в ТЮЗ им. А. Брянцева, он весело, с каменным лицом в своем фирменном стиле рассказывал о театре детской скорби, чем неимоверно пугал журналистов, учителей и широкую общественность. Нам же было весело. Тогда мы не догадывались, что спустя сезон, наше веселье, как бывает в спектаклях Праудина, обернется адским смехом мракобесов, которые выгонят Анатолия Аркадьевича из театра. И здесь, в этой точке начнется самое важное — уроки стоицизма и правды — и театральной, и человеческой уже — в реальной жизни.

Сейчас я думаю, что Анатолий Праудин — единственный режиссер, который так последовательно, так точно, так честно рассказывал и рассказывает о самых важных вещах в искусстве и жизни детям и нам, невыросшим взрослым. Театр детской скорби — это предложение честного разговора, не прикрытого пасхальными открытками. Нет, Лена, любовь — это не море с парусами, это ад, когда перетаскиваешь арбузы с места на место, и с каждым разом они все тяжелее, жизнь вообще — глумливый, веселый ад, бытовой и экзистенциальный, счастья нет и не будет, сбежать можно только в творчество, но и творчество — ад. А как же жить? А вот так — смеясь над собственной болью. Что твои неприятности по сравнению с Февронией, которой отрезали руки и ноги?!

Сцена из спектакля «Урок первый. Воскресение».

Фото — В. Постнов.

Вообще, эта бескомпромиссность и последовательность в жизни режиссера Праудина складывалась в отдельный сюжет, пока в какой-то момент не стало очевидно: «Урок Первый — это не про спектакль. Это про него, про Праудина. «Воскресение» остался бы просто спектаклем, как остался бы просто спектаклем «Донецк», если бы не было этого ухода режиссера с актерами в скиты, погружения в непридуманные обстоятельства жизни. Так спектакль становится опытом, уроком, откровением. Так дышат почва и судьба. Так строят театр как храм безумцы и монахи, год за годом. В конце концов, урок театральной божественной гармонии и экзистенциального стоицизма сменился на урок жизни в невозможных обстоятельствах. Два урока, которые учишь до сих пор. Все уроки, они здесь, Анатолий Аркадьевич, со мною, в памяти. «Ибо время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии». Спасибо за них. Извините за пафос.

Пять утра. Апрель 2021-го года.

БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ КОМПОЗИТОР

Репетиция окончена. В воздухе повисает пауза, он прокручивает в голове случившееся, на челе вырисовывается морщина, и, прищурившись и потирая лоб рукой, он произносит, как бы сам себе, вполголоса: «Бедный, бедный композитор…» Цельность и единство, равновесие, соподчинение… Он творит композицию. Из спонтанных актерских этюдов, из вариативных предложений художника, из своих вольных фантазий о материале нужно сложить замысловатую мозаику. Отобрать наиболее точное, говорящее, сопоставить, скроить все так, чтобы зазвучала нужная тема, чтобы все подчинялось единой мысли.

Из всех режиссеров, с которыми мне доводилось встречаться, я не знаю никого, кто бы так владел разбором, кто бы так умел плести психологическую сетку взаимоотношений героев, кто бы был таким мастером аналитической инженерии, как Анатолий Аркадьевич Праудин. При этом важно, что праудинский концептуализм никогда не оборачивается сухой бесчувственной мозголомней. Спектакли Праудина — это всегда живой, пульсирующий, человеческий театр.

А. Праудин и режиссеры Р. Кияков, Р. Махатаев, Р. Муромцев.

Фото — архив театра.

Дважды я был свидетелем того, как Анатолий Аркадьевич анализировал со студентами-режиссерами двух разных курсов пушкинского «Моцарта и Сальери». И в своем разборе он явно вставал на сторону Сальери. В его интерпретации Сальери — не жалкий ремесленник и отравитель, а одаренный, въедливый труженик, доведенный до отчаяния и греха тем, что божественный дар Моцарта заключен в жалкую низменную оболочку, что обладатель этого дара — вертопрах, гуляка праздный. Это божественное недоразумение в глазах Сальери — какая-то дискредитация труда и этики в искусстве! И это страшный вред, беда! Сальери — это культ самоотречения, сверхусилий, этики и дисциплины. Мне думается, что Праудин чем-то похож на такого Сальери — и в этом культе, и в желании докопаться до сути своего дела, поверить алгеброй гармонию.

Мне кажется, что помимо всяких навыков и премудростей не менее важно то отношение к профессии, которое ученик перенимает от своего учителя. Когда мы учились, Анатолий Аркадьевич не уставал повторять нам: «Есть гении, те, у кого все выходит легко и просто, кому не нужно много стараться, но мы с вами — обиженные судьбой!» Это означало, что нам нужно вкалывать и вкалывать, чтобы иметь право выходить на сцену. И мы внимали и вкалывали. Нас учили по-спартански, ставя очень высокую планку, давая несметное множество заданий, и мы не мечтали о выходных, репетировали даже ночами и в воскресенье. И при этом были счастливы. Наверное, это понимание театра как профессии, требующей сверхусилий, бесконечного подвига, заложенное мастером, помогло нам сотворить потом уже, после выпуска, наш студийный театр ЦЕХЪ.

Формула Праудина — это театр как способ познания мира, как способ исследования жизни. Поэтому спектакль может родиться только как результат некоего приобретенного жизненного опыта. И если ты этого опыта не имеешь, твоя задача его себе организовать. Во время учебы на курсе мы работали с Анатолием Аркадьевичем над романом Улицкой «Казус Кукоцкого» и «Кабалой святош» Булгакова. Работа строилась как бесконечное сочинение романа жизни. На мастерство приносились бесчисленные этюды на вымышленные ситуации, которых нет в сюжете романа Улицкой или пьесе Булгакова, но которые могли бы произойти с героями. В этих этюдах мы как будто прожили с героями маленькую жизнь. Эти этюды не вошли в спектакль, но они создали его живую ткань, эмоциональный и ощущенческий объем, второй план.

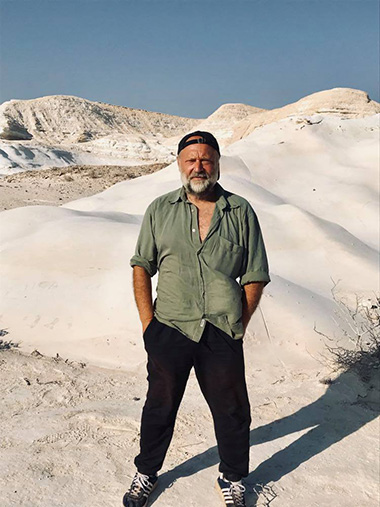

Анатолий Праудин в экспедиции в Израиле.

Невероятно интересными и правильными мне кажутся его экспедиционные искания. «Мы не выбираемся из репетиционных комнат, мы не знаем жизни, — говорит Анатолий Аркадьевич, — и о чем нам говорить в своих спектаклях? Разве что только про театр ставить». И как же я был рад спустя несколько лет после окончания Академии снова встретиться в работе с мастером, когда он позвал меня в свой документальный проект о человеке и войне — «Одиссея», в экспедицию в израильский кибуц Нир-Ицхак на границе с Газой.

Для меня спектакль «Сектор Газа», а вернее, метод его создания, стал новым и очень важным шагом в профессии. Наверное, каждый артист рано или поздно сталкивается с ситуацией тупика или пробуксовки, когда ты не знаешь, как отыскать в себе новые возможности, живешь наработанным. Между тем, в нашем деле всегда важно ощущать себя открывателем. Кто перестал крутить педали, тот упадет с велосипеда, — в театре то же самое. И здесь нужно всегда предпринимать очень смелые решения, бросаться в новую воду. Такой новой водой стал для меня опыт израильской экспедиции. И я очень благодарен за это Анатолию Аркадьевичу. Нужно было пожить другой, не своей жизнью, чтобы потом создать спектакль: два месяца побыть честным тружеником маленького зоопарка в кибуце; испытать настоящий страх от бесконечно взрывающихся неподалеку снарядов, а потом к ним привыкнуть; подружиться со славным малым, волонтером из Болгарии, помучить его интервью с диктофоном в кармане и проникнуться его судьбой… Это очень интересный опыт, когда вы в компании с режиссером и художником, оказавшись в совершенно необычной для себя среде, начинаете сочинять историю на основе тех наблюдений, впечатлений, мыслей, которые дает вам жизнь, а не пьеса, не литература. Материал здесь — сама ЖИЗНЬ! И как чутко нужно навострить свое осязание, чтобы не пропустить, расслышать в воздухе важную, будоражащую тему! И здесь ты становишься стопроцентным исследователем, что отвечает самой главной задаче театра. «И тут кончается искусство, и дышат почва и судьба»!

Экспедиционные поездки Праудина — это, конечно, большой экстрим, и тут невозможно не удивляться его смелости, его неугомонности, желанию искать и открывать новое в профессии!

Он не стремится быть в тренде, чурается моды и вообще сторонится всей этой нашей театральной ярмарки тщеславия. Этакий монах-отшельник от театра. Он всегда занят исследованием своего дела, а не соисканием почестей. И в этом Анатолий Аркадьевич для меня образец той честности, которую должен блюсти художник по отношению к своему искусству. Некто сказал, что когда все сплошь наденут на себя желтые блузы, истинный авангардист должен будет переодеться во фрак. Потому что его задача — противостоять! Так вот, мне кажется, что Праудин — это тот самый авангардист, переодевшийся во фрак. Отчаянный экспериментатор 90-х и нулевых, сегодня он кажется слишком спокойным и скромным на фоне нынешних выкрутасных тенденций в режиссуре. Сегодня из уст наших театральных критиков, а порой и режиссеров, и актеров все чаще слышишь модно-брезгливое «old school», а он вот становится на защиту этой самой «old school» и ставит «Версальский экспромт», спектакль о нашем вопиющем попустительстве по отношению к театральной школе.

Он никогда не делает ничего на потребу публике, никогда не заигрывает с ней, не потешает ее, но всегда, кажется, стремится найти в зрителе умного и чуткого собеседника, с которым можно говорить на равных. Увы, чутких собеседников, способных считывать непростой его язык, разгадать замысловатую мозаику, находится немного. Оттого, порой, незаслуженно быстро исчезают из репертуарного листа его спектакли. Но бедный композитор не гонится за успехом и не сокрушается по этому поводу, а продолжает идти той дорогой, на которой чувствует себя настоящим и честным.

Дорогой Анатолий Аркадьевич, великий и ужасный! «Земную жизнь пройдя до половины», Вы так довольно неплохо разобрались с существом по имени homo sapiens, что я не сомневаюсь в появлении новых значительных сценических высказываний и откровений в течение ближайших 60 лет. Дай Б-г! Если среди них будут и опыты о великой радости и комизме бытия человеческого, о милых глупостях и невинных шалостях рода человеческого, я буду рад и по этому случаю готов задержаться на этом свете еще немного. Будьте здоровы и жизнерадостны здесь, с нами! Мы Вас очень любим. А я так и учусь у Вас глубине и прочим премудростям. Будьте, дорогой наш духовный гуру!

Идешь на спектакль Праудина – настраивайся на серьезный душевный труд, легкой прогулки не будет ни за что. Режиссер принципиальный, не дающий поблажек ни себе, ни артистам, ни зрителям. Всегда хочет докопаться до той глубины, где залегает самая ценная порода – вгрызается в материал, задает ему вопросы, вступает в тесные отношения. Ничего поверхностного, никакого «как бы» – только «на самом деле» и только по сути. Однажды жюри «Арлекина» наградило его спектакль в номинации «Крутой маршрут: за верность избранному пути», и это, конечно, очень про Праудина и его работу. «Кто ты и какая твоя работа?» («Сизиф и камень»).

Не означает всё сказанное, будто на спектаклях Праудина только больно и трудно. Или скучно. Такое может быть, если тебе неохота внедриться, если почему-то неинтересен тот участок жизни, с которым сегодня с помощью художественных инструментов взаимодействует режиссер с командой верных и чутких артистов. Вообще же обычно в театре Праудина у меня взрывается мозг, я смотрю так внимательно, как только умею, и соразмышление становится увлекательным, бодрит и «вставляет».

А проникновение в человеческую природу, а острое сочувствие нашим слабостям и несовершенствам (при том, что всегда есть честное и жесткое этих слабостей обнаружение и обнажение!), а абсолютно неподражаемый – тоже не мягкий, а какой-то обжигающий – юмор!.. Давно я так не смеялась в театре, как хохотала на «Версальском экспромте». В какой-то момент этот спектакль становится почти невыносимым из-за перенасыщения горечью и язвительным смехом сквозь невидимые слёзы, но остается при всей невыносимости прекрасным. Это одно из моих сильнейших впечатлений – не то что сезона или последних лет, а вообще из всего, что доводилось видеть. Мощное высказывание о театре, о природе театра, о том, как и из чего добывать театральную правду. Столько в «Экспромте» драматического, сколько в двадцати иных спектаклей не наберется – драматического в смысле неоднозначного, не сводимого ни к каким простым ответам и решениям, драматического-противоречивого, как сам предмет театра.

Праудин – отличный педагог. Вот выше читаем замечательный текст Виктора Бугакова, прекрасного артиста (и, оказывается, мастера слова!). А каков Бугаков на сцене – как он подробен, изящен, умен, прозрачен! Вспоминаю начало «Сектора Газа», как бы затакт: актер делает «разминку», происходит его художественное включение в материал, в тему, а потом он обживает площадку, совершенно никуда не торопясь (это очень по-праудински – не надо спешить, не надо поддаваться и облегчать жизнь себе и зрителю). Подлинное существование, когда нет суеты, нет пропусков, нет пота и усилий, а есть глубинное и осмысленное продвижение, насыщенное действие! По-настоящему сосредоточенное на деле и одновременно легкое актерское существование – вот такой идеальный театр.

С днём рожденья, Анатолий Аркадьевич!

Чем дальше живу, тем больше понимаю — две разных истории театра пишутся в Москве и в Петербурге