-

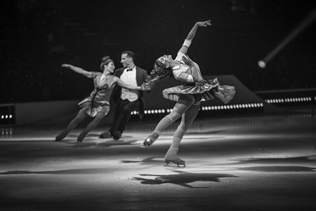

«Crystal».

Цирк дю Солей.

Режиссеры Шена Кэррол и Себастьян Солдевилья, сценограф Стефан Руа, композитор Максим Лепаж.История девочки Кристал, ищущей и обретающей себя в этом мире, полном однообразных и скучных требований, подобна путешествию в зазеркалье, где зеркалом, пропускающим в иной мир, становится ледовая гладь. За счет проекции на лед, хитрой подвески и умелой игры с исполнителями-двойниками прорыв визуализируется буквально: под ногами Кристал «трещит» лед, и в следующую секунду она спускается из-под купола уже в новый мир.

-

«Лёха». Ю. Поспелова.

Театр «Суббота».

Режиссер Андрей Сидельников, художник Мария Смирнова-НесвицкаяПьеса Юлии Поспеловой — ритмизованный монолог, признание в любви внучки к деду. В спектакле театра «Суббота» авторский текст разложен на пять голосов — четыре женских и голос самого деда, которого мы сначала не видим, только слышим. После первой реплики — «Мой дед говорил...» — он сам встревает откуда-то из-за деревянной двери: «Что с меня взять — только анализы», — и хмыкает так энергично. Его интонация чуть корректирует лирически настроенных дам. Сразу ясно: реальный дед отличается от воспоминания. Пьеса и так деда не идеализирует, стремится представить его нам откровенно, чтобы мы увидели живого человека. Спектакль показывает нам деда (Анатолий Молотов): он заходит к себе в комнату, усаживается в кресло, вздыхает. Нас человек тридцать, и мы в большой комнате с двумя окнами, высокими потолками, где, кажется, до сих пор живут люди. Мы у него в гостях, в гостях у деда. Спектакль играют в новом пространстве театра «2 этаж. Комната».

-

Международная режиссерская лаборатория

на фестивале «Школа. Студия. Мастерская»В Санкт-Петербурге проходит немало театральных событий разного масштаба, и уходящий год был на них особенно богат: здесь и Театральная олимпиада, и NET, и «Точка доступа», и многие другие. Собственное место на северной ярмарке талантов занял фестиваль «Школа. Студия. Мастерская» на базе театра «Мастерская».

-

Фестиваль Яна ФАБРА в БДТ

«Анархия любви. Анархия фаабражения. Анархия искусства. Три закона жизни, которые я уважаю и по которым я живу» — цитата из дневников, включенная в спектакль «Ночной писатель», часть фестиваля Яна Фабра. (Неологизм «фаабражение», понятно, не опечатка, такого в «ПТЖ» не бывает. Игра слов в переводе может показаться позиционированием себя самого в статус закона жизни. Сделаем акцент на более важном: на феномене тотальной анархии.) Ну, и еще одна цитата, которая может заменить подробную характеристику творческого метода Фабра: «Я плàчу искусством. Я мочусь искусством. Я плююсь искусством. Я потею искусством. Искусство не делают. Искусство выделяют телом». Да, так. Перформансы Фабра специфичны в том, что основываются на мифологичных сюжетах, но архаизированы, эстетически примитивизированы, воплощены через полусознание (а вернее, через эмоции, через тело) человека на его природном уровне. Пользуясь категориями Ницше, тут дионисийское преобладает над аполлоническим.

-

Zauberland (Magic Land).

Театр «Буф дю Нор» (Париж) на фестивале «Новый Европейский Театр».

Режиссер Кэти Митчелл.В середине ноября фестиваль NET открывался бруковским спектаклем театра «Буф дю Нор». В середине декабря он закрылся спектаклем Кэти Митчелл, поставленном в этом же парижском театре. Но «Zauberland» во многом рифмуется не со спектаклем Брука, а с постановкой Ромео Кастеллуччи «Лебединая песнь D744», показанной недавно в Москве на фестивале «Сезон Станиславского».

-

Человеком года стал художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов — «За деятельную поддержку театров и людей театра в регионах, а также за развитие и сохранение фестиваля „Территория“».

Члены АТК высоко оценили не только мощный фестиваль театров малых городов ( в этом году он проходил в Камышине), но и выступления Евгения Миронова в защиту деятелей театра — в частности, поддержку Новосибирского городского театра под руководством Сергея Афанасьева и Мытищинского театра «ФЭСТ», и его неизменную принципиальную позицию по «Делу Седьмой студии». Несмотря на срыв фестиваля «Территория. Камчатка», фестиваль «Территория» остается, благодаря, в частности, усилиям Евгения Миронова, важной частью театральной жизни страны. Кроме того, в 2019 году Миронов инициировал программу развития театра на Дальнем Востоке, уже много лет он вносит существенный вклад в развитие Фестиваля театров малых городов, ведёт разностороннюю благотворительную деятельность (фонды «Артист», «Жизнь в движении»).

-

«7 самураев».

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина.

Режиссер Сергей Чехов, художник Анастасия Юдина.Спектакль Сергея Чехова начинается с увертюры, своеобразного интершума, состоящего из голосов, сопровождающих зрителя по расположенной в фойе выставке-инсталляции. На ней представлено семь объектов-частей женского тела, созданных из силикона и волос и названных именами самураев из фильма Акиры Куросавы — Кюдзо, Камбэй, Хэйхати. При этом каждый объект снабжен монитором, на котором появляется одна из героинь спектакля. Таких объектов шесть. Седьмой — особый. Это Кикутиё, который в фильме Куросавы существовал как недосамурай, примкнувший в итоге к отряду. У него была особая функция — при разработке сюжета он не имел никакого исторического прототипа, и поэтому исполнителю этой роли, Тосиро Мифунэ, было разрешено импровизировать на съемочной площадке. Так ломались каноны жанра дзидайгэки, исторического кино о самураях.

-

«Сказка про последнего ангела». По произведениям Р. Михайлова.

Театр Наций.

Режиссер Андрей Могучий, художник Мария ТрегубоваВ Театре Наций худрук БДТ Андрей Могучий поставил уже второй спектакль. Называется «Сказка про последнего ангела».

«Дар напрасный, дар случайный, / Жизнь, зачем ты мне дана? / Иль зачем судьбою тайной / Ты на казнь осуждена?» — стихи Пушкина, сказки Пушкина... Да, у Могучего на сцене Театра Наций появится и Царевна-Лебедь, мелькнет и князь Гвидон. Но начнется спектакль «Сказка про последнего ангела» с мультяшной фигурки маленького чабана в папахе, сидящего с ружьем в долгом молчании, пока на мятом бумажном экране трансляцию футбольного матча не сменит хроника октябрьского переворота 1993 года. Зрители (мужики в ушанках, названные в программке «грибами») начнут мрачно расходиться. На задник опустится фотография дома на улице Гурьянова (его взорвали в 1999 году), но на фото дом стоит совершенно целый, да может, это и не он вовсе, может, многоэтажка в Чертаново из фильма «Гонгофер», в 1992 году снятого режиссером Килибаевым по сценарию Луцика и Саморядова.

-

«Билли Каспер». Инсценировка А. Житковского по мотивам романа Б. Хайнса «Пустельга для отрока».

Камерный театр Малыщицкого.

Режиссер Вера Попова, художник Надежда Лопардина.О литературном «слое» спектакля Веры Поповой сказать необходимо в первых строках — театральный текст строится на сюжетной основе. В центре повествования — школьник Билли Каспер. Отец Билли ушел из семьи, мать не обращает на сына никакого внимания. В школе отношения с одноклассниками и учителями у него не ладятся: в лучшем случае, сверстникам и старшему поколению Билли не интересен, в худшем — герой становится объектом жестоких издевательств. Однако все меняется в жизни Билли, когда он находит птенца сокола.

-

Театры столицы Сибири на XIII Международном Рождественском фестивале искусств

...Широк, ох, широк новосибирский Рождественский фестиваль искусств, уже почти четверть века (с 1995 года) радующий ценителей прекрасного столицы Сибири и многочисленных гостей самыми разными программами и событиями. И сужать его не хочется. Где еще сегодня можно послушать Михаила Плетнева, а завтра — группу «Калинов мост» или концертное исполнение оперы Гершвина «Порги и Бесс» со знаменитым американским джазовым певцом Джейми Дэвисом в главной партии? Где сменяют друг друга спектакли Олега Долина («Зобеида» РАМТа), Виктора Рыжакова («Солнечная линия» Центра имени Вс. Мейерхольда), Бориса Юхананова («Золотой осел» Электротеатра Станиславский), Сергея Чехова («Река Потудань» Псковской драмы), Дмитрия Крымова («Сережа» МХТ), Михаила Бычкова («Дядя Ваня» Камерного театра Воронежа)...

-

«Блаженный остров». М. Кулиш.

Театр «Et Сetera».

Режиссер Михаил Бычков, художник Николай Симонов.Спектакль Михаила Бычкова в московском театре «Et Сetera» встраивается в галерею работ последних лет, в которых режиссеры пытаются разобраться с драматургией советских 1920-х. Их авторы, захваченные вихрем революции, максимально поляризуют общество и пока еще могут дать голос «врагу» — оппозиционеру советской власти. Советские пьесы защищали, разумеется, позицию выигравшей стороны. А свойство театра — перемонтаж, трактовка. Действуя одной только интонацией, спектакль способен предоставить право на высказывание любой из сторон. Сегодня, когда проблема выигрыша и проигрыша во всем XX веке — вещь спорная, театр встает на защиту проигравших. Тем более что пьеса украинского драматурга Миколы Кулиша — одного из жертв сталинизма — написана амбивалентно, максимально широкоохватно. Здесь заметны сатирические интонации в сторону мещанской украино-еврейской среды маленького города внутри бывшей черты оседлости. Но режиссеру Михаилу Бычкову не нужно было сильно пьесу сокращать или менять ее текст, чтобы поставить спектакль о защите частной жизни и права на неучастие в историческом катаклизме.

-

Сегодня на третьем фестивале «Школа. Студия. Мастерская» Театральная компания R.A.A.A.M. из Эстонии покажет спектакль Юлии Ауг «Моя эстонская бабушка». А мы вспомним текст Марины Дмитревской.

-

«Валентин и Валентина». М. Рощин.

Театр им. Ленсовета.

Режиссер Юрий Цуркану, художник Александр Храмцов.А чего, собственно, было ждать? После революций (а, придя в Ленсовет, Юрий Бутусов, несомненно, действовал революционно по отношению к программно «бульварному театру» эпохи Владислава Пази и Гарольда Стрелкова) реставрация наступает всегда. Как неизбежность. Спектакль «Валентин и Валентина» Театра Ленсовета отчетливо заявляет о наступающей в этом театре эпохе реставрации. Вопрос только — что будем реставрировать?

-

«Сахарный немец». С. Клычков.

МХТ им. А. П. Чехова.

Режиссер Уланбек Баялиев, художник Евгения Шутина.Появление режиссера Уланбека Баялиева, ученика Сергея Женовача, на подмостках возглавленного мастером МХТ было вопросом времени, и настало оно весьма скоро. Для своей первой работы на мхатовской сцене постановщик, уже поработавший в разных театрах Москвы и России, выбрал вещь, которую когда-то открыл вместе с учителем — «Сахарного немца» Сергея Клычкова, и сам подготовил инсценировку романа, определив ее жанр как «сказ об одном убийстве».

-

«Сирано де Бержерак». Э. Ростан.

Новокузнецкий драматический театр.

Режиссер Михаил Лебедев, художник Наталья Чернова.В очередной раз режиссеры вспомнили о пьесе Ростана «Сирано де Бержерак». За последние два сезона появились спектакли Николая Рощина в Александринском театре, Александра Баргмана в «Мастерской» Григория Козлова, Бориса Гранатова в Вологодском театре для детей и молодежи. Удивительно, что пьеса, написанная стихами, в которой случаются дуэли и тайные свидания, а действие происходит в далеком XVII веке во Франции, вдруг снова стала популярной. Каждый раз, когда слышу, что где-то поставили «Сирано», невольно выстраиваю цепочку из вопросов: как эта пьеса вписывается в театральный контекст, что привлекает в ней режиссеров, можно ли поставить ее без исторических костюмов, и самое главное — о чем она может быть сегодня?

-

Совершенно неожиданно, в командировке, буквально «на лету» ушел из жизни Михаил Сафронов — один из самых известных театральных директоров России. Еще накануне он участвовал в итоговом форуме Года театра, в заседании Секретариата СТД России. Его выступление по трансляции смотрел театральный люд всей страны. Он, как всегда, ратовал за правое дело: необходимость присуждения провинциальным артистам почетных званий, с этим последние годы — просто беда. А в день вылета домой его не стало. В Екатеринбурге его ждали, в его родном театре — Свердловской музкомедии — полным ходом идут репетиции, последней премьерой уходящего года, теперь уже без него, будет «Сильва». Но для этого нужно собрать душевные силы, пока в театре — шок и горе, ведь о таком директоре можно только мечтать.

-

«Москва — Петушки». В. Ерофеев.

Челябинский Камерный театр, в рамках фестиваля «Рождественский парад».

Режиссер и художник-постановщик Алексей Янковский.Воздушный корабль петербургского режиссера Янковского швартуется не только у знакомой пристани под названием Театр «Особняк», но и еще в некоторых заповедных местах, где ему рады. Когда-то таким местом был омский «Пятый театр», в течение многих лет крепнет союз Янковского с екатеринбургской «Волхонкой». Теперь возник спектакль в Челябинском Камерном — и это, конечно, объяснимо: в этом театре есть свой давний интерес к жанровым экспериментам, к небанальным репертуарным ходам. Впрочем, выбирая для постановки культовый для нескольких поколений советско-российских граждан роман Венедикта Ерофеева, создатели не поразили оригинальностью: «Москву — Петушки» ставят, и ставят, и ставят по всем городам и весям. Да и сам Янковский в программке признается, что уже поставил эту «Великую Человеческую Поэму» в Хельсинки и благодарит за идею и возможность Теаtr ZA. (Примечание: очевидцы утверждают, что финская и уральская версии разнятся очень сильно.)

-

«Ребро на столе: Мать».

Театральная компания «laquinandi S. L.» (Мадрид), копродукция с театром Види-Лозанна и Театрос дель Канал (Мадрид) на XXI Международном театральном фестивале «Новый Европейский театр».

Режиссер Анхелика Лидделл.Название театра «Атра Билис» (Atra Bilis), который Анхелика Лидделл создала в Испании в 1993 году и стала выступать в нем как драматург, режиссер и исполнительница главных ролей, переводится как «черная желчь». Этот шуточный термин когда-то придумал Гиппократ для описания суицидального и меланхоличного темперамента. И он, по мнению Анхелики, полностью соответствует сути нового театра.

-

«Вафельное сердце». М. Парр.

Тверской ТЮЗ.

Режиссер Иван Пачин. Художник Дмитрий Горбас.Книга норвежской писательницы Марии Парр cегодня весьма популярна в российском театре для детей. Режиссер Иван Пачин обратился к ней уже во второй раз. Первой была постановка в московском Центре им. Вс. Мейерхольда, сделанная в формате часового моноспектакля. Она оказалась явно успешной и была отобрана экспертным советом на фестиваль «Арлекин», который пройдет в Санкт-Петербурге весной 2020 года.

-

«Слово о полку Игореве».

Театр на Малой Бронной.

Режиссер Кирилл Вытоптов, драматург Саша Денисова.На Малой Бронной, на Малой сцене — такой былинный зачин вполне в духе премьеры театра, которую представил режиссер Кирилл Вытоптов по тексту Саши Денисовой. Денисова — одна из основных фигур русского вербатима — соединила полевые исследования мира ЧОПов, укрытых в стеклянных будках, с древнерусским эпосом.

комментарии