-

Его макетная в ТЮЗе была святой святых для всякого, кто понимал...

И не только потому, что Михаил Николаев был уникальнейшим макетчиком, к которому шли с заказами лучшие сценографы. Эти лучшие шли к Мише Николаеву не только с заказом на макет, а вообще. Строгий взгляд «островитянина», как назвал его Эдуард Кочергин, сразу отличал театрального человека от всякой шушеры, он принимал или не принимал пришельца и сам выбирал, с кем работать.О себе говорил коротко: «Я в ТЮЗе с 1963-го. Прежде чем стать макетчиком, я учился в студии у Корогодского, на актера. Мой школьный товарищ, известный теперь Алеша Порай-Кошиц, работал здесь тогда обивщиком-декоратором, и я ему помогал, — так что познакомился и с тюзовскими художниками, с Гдалем Ильичем Берманом и с Наталией Николаевной Ивановой. Алеша считает ее своей творческой крестной матерью. И меня в профессию тоже направила она.

-

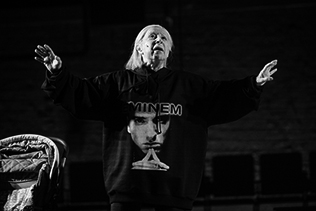

«Бесы». Ф. Достоевский. Сценическая версия Е. Ионова и А. Слюсарчука.

Театр им. Ленсовета.

Режиссер Алексей Слюсарчук, художник-постановщик Ольга Фарафонова.В прошедшем сезоне Театр им. Ленсовета лидировал по количеству премьер в Петербурге, показав десятую — «Бесов» — перед самым закрытием на летние каникулы. Этот количественный показатель, однако, отнюдь не свидетельствует о творческом благополучии, как и пестрота нового репертуара, и невнятица режиссерской политики театра. «Бесы», далеко не бесспорные в художественном и содержательном планах, стали, на мой взгляд, «полезной» работой. И в том, что касается единства режиссерского решения, подчиненности всех элементов спектакля индивидуальной художнической воле, и по общности метода и стиля актерского исполнения. Можно спорить о смысловой обеспеченности этих качеств, но наличие их в спектакле неоспоримо.

-

«Симулятор школы».

В рамках Международного летнего фестиваля искусств «Точка доступа».

Режиссер Петр Куркин, драматург Екатерина Кулакова.Меня выгнали из школы в десятом классе. Было бы странно не признаться в этом в начале текста, обреченного на то, чтобы стать очень личным. Школа для меня — место, в которое совсем не хочется возвращаться.

В 2019 году в рамках образовательной программы «Точки доступа» состоялась лаборатория, одним из эскизов которой был «Симулятор школы» Петра Куркина. Тогда после показа я испытала сильный катарсический эффект и как будто освободилась от всех событий десятилетней давности. Эмоциональное подключение было в разы важнее исследовательского интереса и всего прочего, так что не все подробности эскиза я помню одинаково хорошо. Весь этот монолог не ради красного словца и не только потому, что я хочу оправдаться за первое в своей жизни повествование от первого лица, но потому, что хочу подчеркнуть свою ангажированность.

-

«Евпаторийский десант».

Крымский ТЮЗ.

Сценарий, постановка, музыкально-шумовое оформление Андрея Пермякова, художник Ольга Долгова.Евпатория — курорт. Его загорелый расслабленный облик и тягу к радости едва ли могут омрачить темные монументы, изображающие матросов-десантников, тем более, памятники похожи на все другие, посвященные Великой Отечественной войне. Мимо моряков, замерших в героических позах, ездят и ходят веселые отдыхающие в шортах и сарафанах, и уж точно никому не придет на ум, что Евпаторийский десант был не победной, а трагической военной историей, унесший жизни семисот солдат. Что он был, по сути, провальной операцией Черноморского командования (командующий Козлов перенес дату операции, не скоординировав десантников) и, плохо подготовленный, утопленный в крови, спровоцировал жестокий террор в городе.

-

«Первый хлеб». Р. Ташимов.

Театр «Современник».

Режиссер Бениамин Коц, художник-постановщик Анна Федорова.С первых минут ясно — красота умерла. Или задохнулась, или выдохлась, или просто уплыла по грязной реке на дрейфующей серой льдине.

Место действия — уродливый безымянный город. Над сценой змеятся желтые газовые трубы. Туда-сюда ездит по сцене огромная черная шайба, грозящая закатать всех в асфальт. Туда-сюда гоняют стрелки висящие над сценой часы.

Герои — уродливые люди. В одежде персонажей художник Леша Силаев гиперболизировал нелепость, до кричащей безвкусицы доведя сочетание разных цветов, фактур, фасонов и стилей — черт-те что и сбоку бантик. Костюмы маскируют внешность, делают людей ненастоящими — дешевыми игрушками, куклами, обряженными в цветастые обрезки тканей. Жалко выглядит даже обутый в зеленые резиновые сапоги беспородный пес Мальчик (его с большой иронией играет Гоша Токаев).

-

Ландшафтный театральный фестиваль «Тайны горы Крестовой» в десятый раз прошел в живописных окрестностях города Губаха Пермского края.

Красота этих мест завораживает, даже если приезжаешь сюда не в первый раз, а уж неофиты фестиваля вообще не могут сдержать восторженных возгласов. Возвышающаяся над городом гора Крестовая, с которой открываются сказочные виды, особенно впечатляющие на закате, мистический, постшахтерский, давно оставленный людьми город-призрак Верхняя Губаха, где деревья проросли сквозь стены и крыши руинизированных зданий, Каменный город, в котором скалы образуют улицы и площади, напоминающие о Вероне (губахинский театр «Доминанта» — главный организатор фестиваля — когда-то играл здесь «Ромео и Джульетту»), живописный берег Широковского водохранилища...

-

В архиве появился № 101. Новые номера регулярно будут пополнять сайт,

приглашаем читателей и коллег не терять из виду этот процесс! -

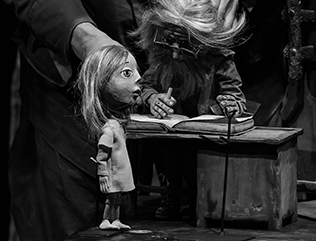

«Русалка». Трагифарс по мотивам одноименной драмы А. С. Пушкина с песнями из репертуара кабаре-бэнда «Серебряная свадьба».

Кукольный театр сказки.

Режиссеры-постановщики Алексей Шульгач и Диана Разживайкина, художник-постановщик Мария Клочьева.Театры для детей давно расширяют репертуар спектаклями для подростков и взрослых. Премьера в Кукольном театре сказки выглядит немного запоздалой, но закономерной, к тому же сохраняющей верность названию театра, — тоже ведь сказка, пусть и страшноватенькая. От привычных для этого театра эльфов и прекрасных фей не осталось и следа, блестки и конфетти заменены на однотонные кружева и грубоватую вышивку.

-

Ситуация с Г ЦТМ им. А. А. Бахрушина остается острой. Ранее мы сообщали, что Министерство культуры РФ уволило опытного, компетентного, заслужившего весомую репутацию в музейном и театральном сообществе Д. В. Родионова с поста директора музея и назначило на его место К. Д. Трубинову, не имеющую ни профильного образования, ни соответствующих опыта и знаний. За прошедшее со дня увольнения Родионова время в защиту музея от некомпетентного руководства выступили многочисленные представители театрального сообщества. Тем временем практически весь состав Ученого совета ГЦТМ заявил о своем уходе, уволилась по собственному желанию бывший зам. директора по науке, музейщик с большим стажем работы И. В. Баканова. Таким образом, на сегодняшний день крупнейший в мире театральный музей с уникальным фондом хранения и серьезной научно-методической базой остался без квалифицированного управления и стоит буквально на краю пропасти.

-

Крымский театр юного зрителя появился в Евпатории не так давно — этот статус получил Международный центр детских театральных коллективов «Золотой ключик», основанный режиссёром Олегом Пермяковым более 30 лет назад. Первый фестиваль «Земля. Театр. Дети» проходил здесь в августе 1991 года. И пока в Москве штурмовали Белый дом и разваливали Советский союз, театр в Евпатории объединял на одной сцене коллективы со всего мира. О последнем, два года назад, «ПТЖ» писал.

-

«Новаторы».

Театр им. Вл. Маяковского.

Режиссер Никита Кобелев, художник-постановщик Мариус Яцовскис.В этом сезоне Театр им. Вл. Маяковского выпустил пять премьер на разных площадках — одна другой интереснее. Худрук театра Миндаугас Карбаускис поставил на Сретенке «Семейный альбом» (который настигло коронавирусное бедствие сразу после премьеры, и теперь зрители ждут его в новом сезоне) и превосходную «Школу жен» на главной сцене. «Дикарка» Юрия Иоффе, «В день свадьбы» Анастасии Имамовой и «Как важно быть серьезным» порадовали зрителей и показали новые творческие возможности и постановщиков, и труппы.

-

В первый раз Родина приложила его в 1949 году.

Веселый третьекурсник театроведческого факультета ГИТИСа, ученик Бояджиева, пропадавший в Вахтанговском театре и воспевавший его — театр игровой, яркий, будто намеренно отстранявшийся от советской действительности и дававший возможность вздохнуть, позабыв про реалии на три-четыре часа, — был вышвырнут из института, допрашиваем в конторе и чудом не сел, попав под раздачу после «установочной» статьи в «Правде» «Об одной антипатриотической группе театральных критиков».

-

«Небоглазка». По роману Д. Алмонода.

Ханты-Мансийский театр кукол.

Режиссер Елена Евстропова, художник Валентин Викторов.В свой 13-й День рождения Ханты-Мансийский театр кукол в рамках окружного фестиваля «Белое пространство» показал премьеру спектакля «Небоглазка» по одноименной книге Дэвида Алмонда. Каким-то мистическим образом и число 13, и даже название фестиваля — «белое пятно, неизведанная территория» — связались с постановкой: наверняка Алмонд постарался.

-

«Децентрализация». Спектакль-игра.

Никитинский театр.

Авторы проекта Наташа Боренко, Венера Галимова, Анастасия Радвогина и Дина Сафина.Как изменится город, если перенести здание правительства на окраину, практически в лес? Какое применение в современном мире можно найти разрушенной деревянной усадьбе? Как вернуть в общество людей, ведущих маргинальный образ жизни? Можно найти ответы на эти вопросы в ходе спектакля-игры «Децентрализация» и создать собственную утопию, «здесь и сейчас». А потом... Таких, как вы, после вас явится уже, быть может, шесть, потом двенадцать и так далее... И через двести, триста лет жизнь на Земле будет невообразимо прекрасной, изумительной.

-

Заметки о фестивале КукART

Свою концепцию пятнадцатый КукАRT сформулировал как «Театр кукол — один для всех!». Придерживаясь традиционно демократичных критериев, фестиваль назвал приоритетными для программы проекты, сочетающие участие профессиональных бюджетных и негосударственных театров кукол. Впервые в кукартовскую программу вошла театральная лаборатория, объединяющая режиссеров драматического театра с выпускниками и студентами курса Н. П. Наумова (факультет театра кукол РГИСИ). Больше тридцати спектаклей в основной программе, двенадцать в клубной, плюс программа уличных спектаклей «Петрушки на Невском»... Впору было бы бросить все на период с 22 по 30 июня. Но — увы. Пришлось ограничиться более или менее случайным избранным. Получилась довольно пестрая мозаика, частью из предсказуемо сильных впечатлений — частью из довольно рутинных, но профессионально важных вопросов, которые фестиваль актуализирует в очередной раз.

-

Условная тема этого номера — «Люди. Годы. Арт». Выход подготовленной нами книжки Александра Соколянского и резонанс, который неожиданно она вызвала, заставил думать об изменчивости времени и утратах профессии. Статьи этого сборника вернули в культурное поле забытую стилистику концептуально-художественного письма, и тут есть о чем задуматься нынешним театральным писателям. Подоспел и спектакль Виктора Рыжакова к юбилею «Современника», вызвав мысли о старой и новой театральной этике. И ностальгическая статья Нины Агишевой, и яростный «Версальский экспромт» Анатолия Праудина, который мы сделали центром раздела «Процесс», — все сошлось в эту тему — люди, годы, арт. Смена ценностей и манер, исчезновение из воздуха театра одних веществ и возникновение других, всепожирающий Хронос и вечная жизнь театра как генеральной репетиции (Дмитрий Крымов и его премьера в Мастерской Фоменко).

Мы хотели, чтобы центром этого номера стали люди, личности — и потому возобновили давно угасшую эссеистскую рубрику «Ху о Ху» (Художник о Художнике). Много лет не могли возродить, а тут авторы-актеры потянулись заговорить друг о друге. Надеемся на продолжение...

-

«Живой».

Театральная лаборатория Яны Туминой.

Режиссер Яна Тумина, сценография Киры Камалидиновой, Кирилла Маловичко и Маши Небесной.Питер Фройхен должен был умереть несколько раз. Он оказывался в экстремальных ситуациях среди льдов, переболел испанкой, ему выносили смертный приговор. «Остаться в живых», «Спасибо, что живой» — зрительская память подбрасывает первые лексические ассоциации и обманывает. Речь о другом. Яна Тумина меньше чем за час успевает рассказать о целой человеческой жизни, при этом в тексте — преимущественно перечисление фактов биографии и личное отношение к ним исполнителя.

-

«Заводной апельсин». Э. Бёрджесс.

Камерный театр Малыщицкого.

Режиссер Дмитрий Крестьянкин.Дмитрий Крестьянкин — «плохой» режиссер. Он, в общем, и сам не скрывает этого, даже театр свой так назвал. В соответствии с тенденциями актуального искусства, Крестьянкин не стремится к совершенству формы. Тип театра, которым он занимается, не предполагает использования сложных и дорогих декораций, виртуозного актерского исполнения и сложных концептуальных решений. Это театр прямого высказывания, с понятной и часто социальной проблематикой, на первый план в котором выходят честность замысла и выстраивание горизонтальных отношений, с залом и друг с другом.

-

«Джинжик».

Театральная лаборатория Яны Туминой.

Режиссер Яна Тумина, сценография Кирилла Маловичко, Киры Камалидиновой и Маши Небесной.Лейтмотив послеспектакльных обсуждений «Джинжика» формулируется, вне зависимости от зрительского возраста и опыта, одним словом — «как?» — во всех возможных интонациях, от придыхания до возмущения. И ладно, когда не перестают удивляться и спрашивать дети, но когда «как?» произносит каждый из умудренных и, казалось бы, все видевших критиков, понятно, что родился волшебный, ускользающий от понимания технических и художественных взаимосвязей спектакль.

-

«Профессор» — так почти всерьез величали Валентина Александрова коллеги, участники Уральской лаборатории художников и режиссеров. Было это в Свердловске в 1970-е годы. Руководил лабораторией Владимир Курочкин, главный режиссер Театра оперетты, а всей организацией занималась Алла Кернер, ответственный секретарь ВТО. Вместе со мной здесь были театральные художники — Яков Корсунский, Леонид Рошко, Владимир Смелков, Зоя Малинина, Александр Казначеев, Олег Петров, Владимир Жуйко, Станислав Иванов, Сергей Александров; режиссеры — Тенгиз Махарадзе, Роман Виндерман, Владимир Штейн, Людвиг Устинов, Виктор Шрайман, Александр Титель, Анатолий Морозов и... простите меня те, кого не вспомнил. Приезжали известные режиссеры, художники, критики из Москвы и Ленинграда — Михаил Левитин, Татьяна Сельвинская, Анатолий Смелянский, Зиновий Корогодский.

комментарии