Его макетная в ТЮЗе была святой святых для всякого, кто понимал…

И не только потому, что Михаил Николаев был уникальнейшим макетчиком, к которому шли с заказами лучшие сценографы. Эти лучшие шли к Мише Николаеву не только с заказом на макет, а вообще. Строгий взгляд «островитянина», как назвал его Эдуард Кочергин, сразу отличал театрального человека от всякой шушеры, он принимал или не принимал пришельца и сам выбирал, с кем работать.

О себе говорил коротко: «Я в ТЮЗе с 1963-го. Прежде чем стать макетчиком, я учился в студии у Корогодского, на актера. Мой школьный товарищ, известный теперь Алеша Порай-Кошиц, работал здесь тогда обивщиком-декоратором, и я ему помогал, — так что познакомился и с тюзовскими художниками, с Гдалем Ильичем Берманом и с Наталией Николаевной Ивановой. Алеша считает ее своей творческой крестной матерью. И меня в профессию тоже направила она.

Окончив студию, я стал скитаться по периферийным театрам. В 1972-м, вернувшись в Ленинград, сунулся в ТЮЗ — в надежде, что Корогодский возьмет меня актером. Он сказал: „Да, Миша, да… может быть… в дальнейшем… Но сейчас у меня нет мест“. И тут встретилась мне Наталия Николаевна: „Будешь ты, Миша, актером, не будешь, — сказала она, — неизвестно. Давай-ка, иди к нам в постановочную часть. Я же знаю, как ты умеешь руками работать“.

Так я и осел в макетной».

И в эту макетную почти полвека шли лучшие художники театра.

Начиная «ПТЖ», мы много писали о цеховых людях. Наверное, на это наводила дружба с Кочергиным, который первым написал о Михаиле Николаеве рассказ. Он назывался «Островитянин» и появился в № 10 «ПТЖ» в далеком теперь 1996 году.

Приведем его сегодня, в дни прощания с Михаилом Гавриловичем Николаевым, полностью.

ЭДУАРД КОЧЕРГИН

ОСТРОВИТЯНИН

Сам я с Петроградской стороны, с разных там плуталовых, гулярных и бармалеевых улиц. Вообще-то, если смотреть на карту, то я тоже родился на острове. Но нас почему-то зовут «стороной», а «островом» в Питере именуют Васильевский. Есть, правда, в городе еще сто различных островов, но, повторяю, главный из них — Васильевский.

На нем в течение двух столетий всякие «немецкие англичане» мешались с русскими делателями наук и ремесел. Предки моего друга-героя по материнской линии — немцы, осевшие на протестантском острове Петербурга среди своих кирх и кладбищ. По отцовскому же кругу цыганская кровь смешалась с русско-волжской, и так среди островных линий и переулков возник новый островитянин — Михаил Николаев, возник в блокаду на Волховском переулке, рядом с Тучковым мостом, соединяющим остров с нашей Петроградской стороной.

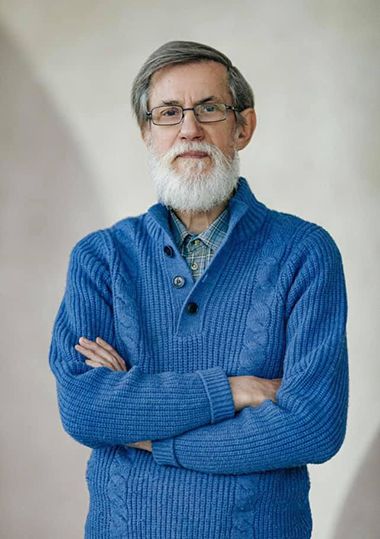

Н. Н. Иванова с макетчиком М. Николаевым (слева) и художником А. Фрейбергсо..

Фото — архив редакции.

Выжил он в то крутое время благодаря своей замечательно подвижной матушке, Екатерине Васильевне, носившейся во время бомбежек между малыми детьми (чтобы прикрывать их собою от осколков) и фабрикой «Промпуговица», бывшей через двор от дома, где она работала. Муж-отец, рабочий питерского завода, лежал в дистрофии на топчане, и поскольку — холода, то был обложен утюгами, камнями и кирпичами, подогреваемыми на буржуйке.

Однажды, когда мать задержалась, отоваривая детские карточки соевыми конфетами, он окончательно «остыл», и две пары детских глаз — Миша и сестра — лишились своего русско-цыганского бати. Поднять детей в голодные 40-е помогли рыбаки, испокон веку жившие и сушившие свои сети по соседним дворам. На 3-й линии у Большой Невки находилось их кооперативное правление. А Рыба была Едой.

Обучаться он стал в Тучковом переулке, а закончил школу-десятилетку на Съездовской линии.

Отчего Миша поступил на актерский, да еще к «Зяме» в ТЮЗ, трудно понять, может быть, от своего кровосочетания? Цыганско-русские немцы должны были что-то выкинуть — вот и выкинули. Сделали поначалу из Миши актера.

И снова была маята. После лицедейства в Туле и Тбилиси он заболел туберкулезом, а, возвратясь на родину в Питер, завязал с этим нервно-пыльным ремеслом навсегда. Какое-то время пришлось кормиться всякой ручной работой, пока тот же ТЮЗ не приспособил его к макетному делу. Тюзовский художник-постановщик Гдаль Ильич Берман, шустрая и добрейшая личность по прозвищу «За Гдалью — Гдаль» (не мог никому отказать, поэтому работал на всех городских сценах, площадках, цирках, эстрадах и т. д.), уговорил попробовать его заняться ремеслом театрального макетчика. Вскоре Зиновий Яковлевич Корогодский, актерский учитель Михаила и в ту пору главный режиссер ТЮЗа, взял его в штат макетчиком — и не ошибся, из бывшего артиста со временем возник уникальный мастер-волшебник, лучший из лучших мастеров этого редкостного театрального делания.

Я познакомился с ним в 1973 году. Ныне знаменитый, а в ту пору молодой режиссер Лев Додин предложил мне делать в ТЮЗе декорацию к спектаклю «Свои люда — сочтемся» А. Н. Островского, по-моему, к своему первому значительному спектаклю. Там, в ТЮЗе, мне, избалованному к этому времени знаменитыми макетчиками города Борисами Борисовичами, Иванами Корнеевичами, Алексеями Васильевичами (Сологуб), Владимирами Павловичами (Куварин) и др., представили молодого тощего бородача с карими цыганскими глазами и велели ему передо мною показать свои способности в макетном деле. Этот, длинный, достал из кармана тряпочку, развернул ее, и на моей ладони оказалось маленькое ружьецо. Затем он, бородатый, сказал, как бы извиняясь, что сделал это просто так, без всяких там масштабов, и ничего более в виду не имел. Самое интересное и поразительное в лилипутском ружье этого тощего ТБЦешного человека была ласка. Да, да, оно было сделано ласково. Макетов, макетных работ с этим человеческим чувством до этого случая я не встречал. На моей ладони лежало совсем маленькое ласковое ружье.

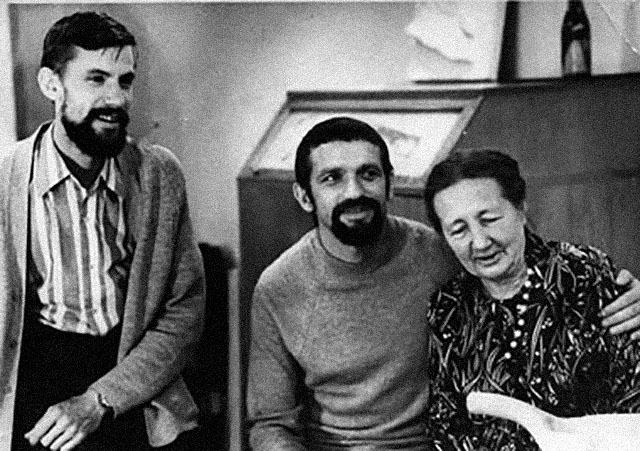

М. Платонов, М. Николаев, Э. Кочергин.

Фото из архива М. Платонова.

Вот с того-то «ружейного смотрения» я и прилепился к нему, да и он стал «подельником» многих моих «подвигов» по сценографической части во многих театрах Ленинграда-Питера, Москвы, других городов, а затем и других стран. Короче, мы повязались. Он был островитянином, а я — «со стороны». Правда, с Петроградской.

Интересно, что первым совместным делом нашим был не макет, а поход на Север. Мне, бродяге, нужен был попутчик, и попутчиком он оказался верным: очень способным, ручным ко всем сторонам ходячей жизни, настоящим окопным сотоварищем и еще, неожиданно, — очарователем всех встречных человечков. Очаровывал он их незнамо чем, наверное, своею добротой, и благодаря этому потрясающему его качеству мы ни в чем не нуждались в наших северных деревнях. А узнав, что он блокадный островитянин, нам из всех домов и всех концов деревень под это тащили сметану, творог, мед, пироги и прочую снедь, только бы «тощенького поддержать». Таким образом, я стал при нем поводырем. Кстати, очень интересное занятие.

В одной из деревень, под названием «Погост», моего кормильца от меня чуть было не увели. Старухи хотели его приспособить на место батюшки, больно уж он им своим видом и нутром подходил, да и церковь пустовала. А то, что молитв он не знал, — это не беда. «У нас все есть, — говаривали они мне, — обучим, только отдай нам его в батюшки». Но я про него уже все понял и, конечно, не отдал его старухам, правда, заразил его своим бродяжничеством. И стали мы с ним весной каждого года в его тюзовской макетной, между очередными театральными макетами, собирать свои мешки, мечтая о его супчике, сваренном на моем воровском костре. А когда наступала амнистия от бесконечных работ, покупали мы железнодорожные билеты на наш «очередной Север» и под движение колес чокались со свободою.

Да, с тех пор есть что вспомнить. Ты помнишь, как мы в жутко дождливый день на раздутом людской давкой автобусе добирались в забытый Богом и советской властью ленный город Ивана Грозного Шенкурск и как через худую крышу струя воды дырявила в течение часа стриженую голову двенадцати-тринадцатилетнего пацана, зажатого людьми, и как сердобольный шенкурский алкоголик вливал в него, трясущегося, остатки своей водки, чтоб он «не кончился»? Ты помнишь разгул местного пьянства и здоровенных мужиков, соучастником моих посягательств на создание Миров, правда, театральных, но все-таки… Ты помнишь, как мы радовались, когда удалось заставить вспухнуть желваками холст, сделать из холста невозможное — физиологию в «Холстомере» Л. Толстого. Или два сильно муарившихся тюля подчинить масштабу глаза и превратить неприятный оппартистский эффект муара в ощущение колыхающейся листвы и выиграть главную идею «Дачников» для Г. А. Товстоногова. А как мы были довольны, когда у нас в работе к «Возвращению на круги своя» И. Друце получился, наконец, природный храм, в котором (по замыслу сдвинутого чертиками Бориса Ивановича Равенских — светлая ему память!) должен был умереть Великий русский человек — Л. Толстой! Или уже, я вспоминаю, как на макет монстриальных «Мертвых душ», который мы привезли с тобой Ю. П. Любимову на Таганку, после сдачи его начальникам, в театр приехали все знаменитейшие московские «бояре» — макетчики и отзырили тебя пристально и отдельно от меня с завидками в глазах своих и уважением к твоей островной персоне. А как мне-то было приятно, твоему поводырю с Петроградской.

От сейчас же могу сказать тебе и вам, дорогие друзья, что натворил ты, наш Миша, для всех нас много всякого замечательного. Давно ты у нас уже мэтр и цеховая гордость. Все люди от театральных художеств мечтают с тобою работать. А мои бывшие студенты с Моховой, которые уже захватили театральный город, несут тебе свои идеи и рисунки и отдают их в твои добрые, надежные руки. И правильно делают. А вы, которые в «мерседесах» и «вольвах» со своими телохранителями катите по Дзержинской — Гороховой, видите — по Семеновскому мосту через Фонтанку шагает бородатый тощий седой человече? Видите светодвижение над его головой в сыром вечернем фонтанном воздухе? Это последние Василеостровские ангелы со старой кирхи, что на Съездовской линии и Тучковом переулке, охраняют нашего последнего островитянина — Михаила Гавриловича Николаева, других телохранителей ему и не надо.

А все-таки Петроградская сторона тоже остров.

Комментарии (0)