-

«Укрощение строптивой». У. Шекспир.

Театр Наций.

Режиссер Роман Феодори, художник Даниил Ахмедов.Этот спектакль молодого режиссера Романа Феодори сам по себе очень похож на Катарину, одну из главных его героинь. Так же меняется, капризничает, сомневается в том, что делать дальше, учится ходить, танцевать и говорить по-другому и резко выруливает на хеппи-энд. И начинаясь со смешных до гротеска одеяний, диктующих и манеру игры, завершается роскошными шекспировскими платьями. Спектакль не статичен, подвижен, причем подвижность эта связана не только с весьма изысканным пластическим решением, но и с всеобщими метаморфозами, на которые отваживается режиссер.

-

В последние десять дней ноября в Петербурге прошла юбилейная программа, посвященная Мару Владимировичу Сулимову — одному из известных и уважаемых педагогов Театральной академии.

Столетие отпраздновали ученики и все, кто знал, помнил, работал с ним в разных театрах, читал его книгу «Посвящение в режиссуру», кто любит театр. Событий намечалось много — они и прошли как события, начиная с пресс-конференции 18 ноября в «четверке» на Моховой — сулимовской аудитории, где висит мемориальная доска.

-

27 ноября в Малом драматическом театре в рамках Зимнего международного фестиваля прошел «Малый Славянский базар» — встреча ведущих режиссеров (преимущественно петербургских, но не только) с молодежью Академии театрального искусства и журналистами.

Встреча проходила в закрытом режиме: строго по немногочисленным приглашениям. В результате часть студентов-театроведов, как это часто бывает, не пришла, и количество выступавших почти сравнялось с числом внимавших. Еще одним минусом этой прекрасной (безо всякой иронии) затеи был лимит времени — мэтры опоздали, а потом заторопились на спектакль Люка Персеваля, так что времени на реальную дискуссию или хотя бы на вопросы-ответы не осталось. Так что мы побывали, скорее, на коллективной лекции, чем на встрече, что для нашей иерархической системы весьма симптоматично.

-

«Счастливые дни Аранхуэса». П. Хандке.

Бургтеатр (Вена, Австрия).

Режиссер Люк Бонди.

Вот и к концу приходят дни веселья в Аранжуэце.

Первый Международный зимний театральный фестиваль стал поистине «парадом-алле» прославленных режиссерских имен. Брук, Мнушкина, Бонди, Остермайер, Персеваль, Фоменко... Узел интриги закручен, многолетняя жажда не просто высокой, но высокой и дорогой культуры удовлетворена — будем считать, что Петербург заявил о себе как о культурном центре планетарного масштаба. Василий Кичеджи должен быть доволен.

Впрочем, что греха таить, публика тоже не в накладе. И хотя везли именно что имена, а не спектакли, — у режиссеров такого уровня проходных работ не бывает по определению. Спектакль Люка Бонди прекрасный тому пример.

-

Это уже потом он стал Ипполитом всех времен и народов, а тогда, давным-давно, — появился в голубом ментике, и Шурочка Азарова в финале говорила ему, имея полное на то основание: «Ведь вы же мой учитель гусарских доблестей...»

И, собственно, навсегда, Юрий Яковлев остался для меня «учителем гусарских доблестей», ироническим-героическим фатом — Ржевским.

Нынче в театрах фатов нет, гуляет один тотальный фатум... Фаты перевелись еще больше, чем герои и героини. После Стржельчика, кажется, хранителем амплуа только и остался он, Яковлев. Чтобы мог — и шубу на плечо, и лорнетку — в руку, и — трость к ноге под нужным углом... И, относясь к этому будто бы несерьезно, — барственно развалиться Стивой всех времен и народов в каком-нибудь бархатном кресле и поиграть неподражаемыми бархатными обертонами своего редкого голоса...

-

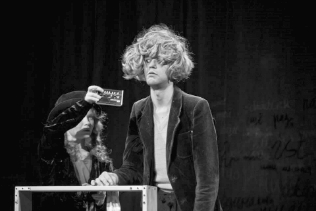

«Педагогическая поэма». По мотивам произведений А. Макаренко и К. Станиславского.

Театр №099.

Режиссеры Тийт Оясоо и Эне-Лийз Семпер.Одновременно с заметными «Дягилев P. S.» и Зимним международным в Петербурге проходит еще один — внутренний — фестиваль «Европейское пространство в Санкт-Петербурге», инициаторами которого выступили Андрей Могучий и Формальный театр. Фестиваль для внутреннего пользования, рассчитанный на практиков театра, актеров БДТ, показывающий, с кем им в ближайшем будущем придется иметь дело, когда в театре начнут репетировать приглашенные Иван Вырыпаев и Эльмо Нюганен. "Педагогическая поэма«Тийта Оясоо, возникшая из учебных тренингов и студенческих этюдов,—важный пункт программы и наглядный пример того, как работает Система за ближайшим от Петербурга «бугром».

-

«Ночи».

В рамках фестиваля «Дягилев. P. S.».

Музыка Наташи Атлас и Сами Бишая.

Хореограф Анжелен Прельжокаж, художник Аззедин Алайа.По общеевропейской традиции, ведущей отсчет с 1985 года, когда культурной столицей Европы были объявлены Афины, в 2013 году ею стал целый регион — Марсель—Прованс. Тема года — единение средиземноморской культуры, развитие диалога между двумя берегами Средиземного моря — европейским и африканским. Замысел балета по мотивам «1001 ночи» связан с участием Анжелена Прельжокажа в мероприятиях, посвященных этому событию. Кстати пришлась тема балета и фестивалю «Дягилев P. S.» (в 1914 году в Париже в рамках «Русских сезонов» состоялась премьера фокинской «Шехеразады»). К тому же, как это блестяще умеет делать Прельжокаж, «ингредиенты» для спектакля подобраны безупречно. Костюмы маргинального кутюрье Аззедина Алайа — француза тунисского происхождения, прозванного в fashion-индустрии «скульптором моды и королем стрейча». Музыка, в которой Наташа Атлас смешивает не меньше языков и стилей, чем в ней самой течет восточных и европейских кровей. Сценография Констанс Гиссе — дизайнера, работы которого изумляют легкостью движения и стремлением пересечь границы обыденности.

-

Сегодня 26 ноября на Новой сцене Александринского театра начинается Международный фестиваль-лаборатория молодой режиссуры ON. ТЕАТР. Статья по итогам фестиваля выйдет несколько позднее. А пока предлагаем Вашему вниманию рецензию Елены Строгалевой на спектакль, открывающий фестиваль — «Север» в постановке Российского государственного театра драмы им. Ф. Волкова (Ярославль)

-

«Архив Макарии». По роману И.-В. Гете «Годы странствий Вильгельма Мейстера».

Русский инженерный театр «АХЕ» совместно с Lindenfels Westflugel Leipzig (Германия).

Авторы Павел Семченко и Микаэль Фогель.В «Архиве Макарии», как и в «Г-не. Кармен», «Каталоге героя», «Подражании драматической машине» и многих других спектаклях АХЕ, Павел Семченко создает пространство густых вещественных ассоциаций. При этом зрителю необязательно быть погруженным в художественный мир гетевского «Вильгельма Мейстера», многотомного и многословного. Это лишний труд, нелегкий и, возможно, напрасный. Роман — только отправная точка путешествия. В буквальном смысле слова.

-

В Саратовском ТЮЗе им. Ю. П. Киселева прошла девятая творческая лаборатория «Четвертая высота. Шаг за шагом в будущее: драматургия для подростков» под руководством Олега Лоевского. Лаконичная и, может быть, на этот раз не радикально экспериментальная, но, бесспорно, продуктивная.

Правила обычные: три дня на подготовку, три дня на показ. Материал — выбранные театром тексты для зрителей от 6 до 16. Всего три эскиза (плюс три авторские читки), но за счет того, что и драматургия, и режиссерские подходы, школы и ориентиры разнились кардинально, картина возникла объемная, трехмерная.

-

Сегодня 24 ноября на Зимнем фестивале показывают «Семейное счастие» — эталонный спектакль Петра Фоменко. Тем, кто увидит спектакль впервые, предстоит оценить степень его неувядаемости. За эти годы Сергея Тарамаева (Сергей Михайлович) сменил Алексей Колубков. Не стало режиссера. Само время стало другим. Мы предлагаем одним — вспомнить, каким был 13 лет назад, другим — представить его таким, каким в 2001 году его увидела и показала театральный критик Марина Тимашева в статье «Гармония мира не знает границ».

-

Ноябрь в Петербурге — время фестивалей. 19 ноября в театре «За Черной речкой» завершился IV Международный фестиваль камерных театров и спектаклей малых форм «АrtОкраина». О важных спектаклях программы рассказывают Анна Константинова и Ольга Изюмова.

Предлагаемые обстоятельства сугубо клинические — кубический каркас, затянутый полупрозрачной белой сеткой, озаренный стерильным холодным светом. Неизлечимый безумец-поэт (Павел Хайнос) и практикующая психоанализ монахиня (Беата Божко) оказываются внутри, как в одной клетке. А мы, снаружи, приглашены наблюдать: свершится ли исцеление? И реплики, и голоса героев поначалу вроде бы убедительно говорят о глубоко болезненном состоянии одного и строгом здравомыслии другой. Но абсолютно условное визуальное решение спектакля сразу же внушает сомнение в успехе терапии

-

Когда в конце вечера Галина Короткевич со сцены с некоторым даже отчаянием сказала, что в зале уже и нет никого, кто помнит акимовские годы на этих подмостках, — с десяток голосов воскликнули: мы здесь, помним! И потом, уже в буфете, Сергей Коковкин восклицал: Боже мой, «Весна в Москве»!

Добавим: не говоря уже об акимовском «Деле»! А до Николая Акимова был Исаак Кролль, мейерхольдовский ученик, за ним Борис Сушкевич, ученик Станиславского и соратник Вахтангова. Это была настоящая плавильная печь, актеры приходили, уходили, оставались, мастера приводили свои студии: так возник феномен ленсоветовской труппы, колористичной и звучной. Тридцатилетняя эра Игоря Владимирова: о эти музыкальные притчи, о этот терпкий сплав драмы, иронии, музыки! — и эти нападки за легкомыслие в прессе!

-

«Смерть в Венеции»/«Песни об умерших детях». Томас Манн/Густав Малер.

Театр Шаубюне в рамках Зимнего международного фестиваля..

Режиссер Томас Остермайер, сценография Яна Паппельбаума.Спектакль Остермайера — и рассказывание истории, и отстранение от нее — безусловно, не театральная иллюстрация прозаического текста. Рассказчик сидит на сцене в прозрачной кабине, какая используется для синхронного перевода на конференциях, и читает текст в микрофон. В гастрольном варианте русский переводчик (на самом деле — артист театра «Зазеркалье» Андрей Егоров) был усажен в правую ложу у сцены, на виду у зрителя, и его голос накладывался на голос немецкого чтеца. В середине спектакля к нему подошел немецкий коллега, прервав действие, и стал выяснять, было ли точно переведено определенное место в тексте. Решено было добавить еще один фрагмент. Затем другой актер поднес ему газету со статьей о новелле Манна, и оттуда была зачитана цитата (что, мол, неудачное произведение). После этого действие возобновилось, и прерванную сцену полностью повторили — с начала до конца.

-

«Волшебная флейта». По мотивам оперы В.-А. Моцарта.

В вольном переложении П. Брука, Ф. Кравчика, М.-Э. Эстьен.

Театр «Буфф дю Нор» (Париж) в рамках Зимнего международного фестиваля.

Режиссер Питер Брук.Музыка никогда не была для Питера Брука чужой территорией. В отличие от многих режиссеров, он не только любит, но и умеет с ней работать. Но, судя по всему, даже когда режиссер делал постановки на сцене театров Ковент-Гарден («Богема», «Борис Годунов», «Олимпийцы», «Саломея», «Свадьба Фигаро») и Метрополитен-опера («Фауст», «Евгений Онегин»), где сотрудничал и с оперными певцами, и с профессиональным оркестром, даже тогда музыка едва ли была для него единственным предметом интереса. И уже в первом музыкальном спектакле бруковского театра «Буфф дю Нор» — «Трагедия Кармен» 1981 года — он ставил музыкальный текст Бизе, но обращался с ним так же свободно, как, бывает, обходятся с пьесой — пользовался знаменитой музыкой, чтобы рассказать о своем.

-

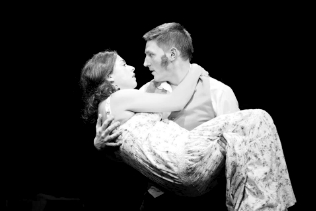

«Семейное счастье». Л. Н. Толстой.

Театр им. Ленсовета.

Режиссер Татьяна Павловец, художник Мария Брянцева.Мы продолжаем серию публикаций «Студенты — о студентах». Дарья Макухина рассказывает об учебном спектакле, поставленном на курсе Анны Алексахиной и вошедшем в репертуар Камерной сцены Театра им. Ленсовета.

Юная брюнетка медленно раздвигает прозрачные белые завесы, отделяющие сцену от зрительного зала, как бы приглашая в свой богатый внутренний мир. Так начинается спектакль «Семейное счастье» Татьяны Павловец в Театре им. Ленсовета. Если учесть, что и в повести, и в инсценировке повествование ведется от лица главной героини — Маши, то вполне можно считать, что на сцене мы видим именно ее внутренний мир.

-

В архиве появился № 69. Новые номера регулярно будут пополнять сайт,

приглашаем читателей и коллег не терять из виду этот процесс! -

Актуализация классики, один из театральных трендов последних лет, невольно стала темой режиссерской лаборатории в Улан-Удэ: из предложенных для экспериментальной работы текстов театр выбрал три, среди которых «Башмачкин» Олега Богаева и «Пышка» Василия Сигарева.

Лаборатория, финальные эскизы которой проверяют «на зрителя», погрузила актеров Бурятского театра драмы им. Хоца Намсараева в мир непривычной драматургии с ее жанровыми экспериментами и вольностями языка. Судя по результатам, молодым московским режиссерам — Юрию Квятковскому, Жене Беркович и Елизавете Бондарь — удалось синтезировать эти свойства литературы с традициями и особенностями местной сцены.

-

15 ноября «Такой Театр» открывает творческую лабораторию «Пространство монопредставлений». Посвящена она сложному и очень ответственному жанру — моноспектаклю. Каждый вечер зрители смогут увидеть работы замечательного педагога, режиссера Юрия Андреевича Васильева. Среди участников — его ученики, выпускники Моховой, актеры петербургских театров: Александр Баргман, Илья Носков, Дмитрий Готсдинер, Марина Солопченко, Алена Баркова, Андрей Матюков, Ася Ширшина, Евгений Кыхалов, з. а. России Олег Белов и Александр Лушин.

В данный момент готовится к выпуску 74-й номер ПТЖ. Важный блок в нем как раз и посвящен Юрию Васильеву — глазами его многочисленных учеников. Предлагаем вашему вниманию один такой взгляд.

-

«150 причин не защищать родину. 7 стратегий выживания в эпоху перемен».

Театр. doc.

Пьеса, постановка и сценография Елены Греминой.Ситуация, сложившаяся в России к осени 2013-го, позволила аналитическому журналу Stratfor провести параллели с началом XX века — нынешние настроения подобны тем, которые предшествовали событиям 1905 года, а реакция Кремля аналогична действиям властей того времени. Драматург и худрук Театра. doc Елена Гремина пошла дальше и попыталась в глуби веков найти адекватное отражение состоянию российского государства сегодня. Применяемый для этого принцип «сопряжения далековатых идей» весьма прост — по формальному признаку: раз названа Москва «третьим Римом», то посмотрим, отчего пал второй, которому она наследует.

комментарии