-

Татьяна Владимировна Щуко, народная артистка России, с которой мы прощаемся в эти дни, не получала актерского образования. Ее путь — путь настоящего ленинградского интеллигента из хорошей семьи, посвятившего свою жизнь скромному и настойчивому служению делу. Делу театра.

Образцовая актерская судьба Татьяны Щуко берет начало не из традиционной ленинградской актерской школы на Моховой, а из театра-студии ЛГУ. Именно оттуда выходили два десятилетия самые мыслящие, интеллигентные ленинградские актеры. Режиссер В. С. Голиков рассказывал когда-то в «ПТЖ»: «В театре Университета начинали C. Юрский, И. Горбачев, С. Барковский, режиссеры Ю. Дворкин, И. Райхельгауз и многие другие. Из универсантов вышли прекрасные, образованные, умные, самостоятельно мыслящие актеры. Когда я пришел туда, студией руководила Евгения Владимировна Карпова... Все лучшее в духовном отношении группировалось именно там. Сама Карпова была непререкаемым педагогическим театральным авторитетом. Когда студент Военно-медицинской академии Андрей Толубеев понял, что не может без театра, отец Юрий Владимирович, великий актер, отправил его именно к Е. В. Карповой. Замечательная артистка, культурный человек, энтузиаст».

-

О новой программе «Пусть всегда будет солнце» в Цирке на Фонтанке.

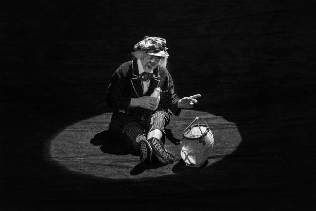

В цирке на Фонтанке новая программа. После сюжетной пантомимы «Бал у Чинизелли, или 1001 Золушка» Росгосцирк представил петербургской публике шоу «Пусть всегда будет солнце», созданное в проверенном десятилетиями жанре дивертисмента. Этот спорный ход, возвращающий на арену стремительно устаревающую зрелищную форму, оправдан стратегически. После новаторской «Золушки» полезно было чуть отступить назад, вернуться к привычной зрителю номерной структуре с обязательными обезьянками, медведями и собачками.

-

XXIII Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль в Пскове (5–11 февраля 2016 года)

Город Псков и Пушкинский фестиваль — две вещи совместимые. Энергетика одного несомненно влияет на энергетику другого. На усеянной древними храмами псковской земле, где неторопливо протекает река Великая, погружаешься в другой ритм жизни. Спокойная, умиротворенная атмосфера старинного города диктует такую же простую, беспафосную атмосферу фестиваля. Здесь не тусуется какая-то особая фестивальная элита, залы переполняет вполне стандартный контингент зрителей. Растворяясь среди псковской публики, фокус восприятия которой не замутнен столичной потребительской насмотренностью, тоже обретаешь свежесть и остроту ощущений, начиная ценить театр за самое малое.

-

«Кролик Эдвард». К. ДиКамилло.

РАМТ.

Режиссер Рузанна Мовсесян, художник Мария Утробина.«Кролик Эдвард» (перевод Ольги Варшавер) поставлен в РАМТе в рамках масштабного проекта «Большая сцена — детям», и этот системный подход важен. Если среди камерных пространств можно обнаружить настоящие удачи и даже события, то в большой форме — их пересчитать по пальцам одной руки. Пока в драматическом театре это «Счастье» Андрея Могучего и «Снежная королева» Романа Феодори — оба спектакля высоко оценены экспертным сообществом наравне со «взрослыми». «Кролик Эдвард» — не победительный, но существенный шаг в этом направлении.

-

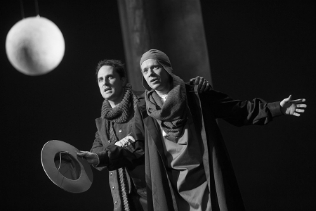

«Дон Жуан». Ж.-Б. Мольер.

Театр Камала (Казань).

Режиссер Фарид Бикчантаев, художник Сергей Скоморохов, художник по свету Евгений Ганзбург.«Дон Жуан» Фарида Бикчантаева — спектакль без центра. Если привычно понимать под «центром» персонаж, на который все завязано. Личностное начало, к которому центростремительной силой влечется все — женщины, религиозные оппоненты, ревнивые мужья, оскорбленные братья.

Художник Сергей Скоморохов и художник по свету Евгений Ганзбург набрасывают на мир покров иллюзии. То, что казалось в начале стеной, своего рода павильоном, опоясывающим практически пустую сцену, оказывается полупрозрачным экраном. По нему то плывут облака, то плещут волны, то колышется лес. Когда же Дон Жуан остается один — мир гаснет как экран телевизора, остаются только белые помехи.

-

В архиве появился № 79. Новые номера регулярно будут пополнять сайт,

приглашаем читателей и коллег не терять из виду этот процесс! -

«Мой бедный Марат». А. Арбузов.

Театр «Святая крепость» (Выборг).

Постановка, сценография, музыкальное оформление и свет — Юрия Лабецкого.Человек в «неореалистском» широком плаще и романтической шляпе с полями (герой!) набирает номер мобильного. Светится дисплей смартфона. В ответ кружок света на занавесе образует светлое пятно-дисплей, на котором расплываются фрагменты рассинхронизированной кинохроники: нынешний Питер — Ленинград 60-х — горит Белый дом, тонет корабль, ходят троллейбусы ֫— Ленинград 70-х — блокадный Ленинград... Человек в шляпе и плаще входит в комнату своей блокадной юности, в мир воспоминаний. Так и останется неясным, из какого времени он вспоминает эту историю (по идее, Марату нынче под 90, и уже не до шляпы, а если он бодр и выходит, к примеру, из 1980-х, то откуда смартфон?..). Но для жанра чистой мелодрамы, в котором решен спектакль Юрия Лабецкого, конкретные «предлагаемые» принципиально непринципиальны (историческая неточность — родовой признак жанра еще с тех времен, когда Мочалов играл «Тридцать лет, или Жизнь игрока»...). Абстрактный Марат звонит из абстрактного прошлого. Герой, до конца спектакля так и не снявший с головы романтической шляпы, но потерявший свою любимую...

-

«По ту сторону занавеса». Опыт реинкарнации в двух частях.

Александринский театр.

Сценарий, режиссура, свет Андрия Жолдака, сценография Андрия Жолдака и Даниэля Жолдака.

На спектакле Андрия Жолдака «По ту сторону занавеса» в Александринском театре кажется, что маститому режиссеру, где уже, вроде бы, только ни ставившему, давно не хватало как раз такого — какого-нибудь императорского — театрика. И дело не в том, что расточать технические богатства сцены с восхитительной свободой — его прямое дело (это, конечно, так), а в том, что Жолдаку, как и всякому нормальному режиссеру, по мере взросления понадобился театр с сильной многовековой историей.

Элегантной Александринке взрывной Жолдак сейчас оказался нужен ничуть не меньше. Реинкарнирующей самое себя в «Маскараде», пользующейся родной себе условностью в «Вороне», ей не хватало режиссера, способного вступить с ней в живой диалог, поглядеть на нее не с культурной, а с витально-полнокровной стороны.

-

«Манон». Ж. Массне.

Московский музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

Дирижер Феликс Коробов, режиссер Андрейс Жагарс.Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко представил первую московскую оперную премьеру 2016 года. Ключевые фигуры новой постановки театру хорошо знакомы. Несколько лет здесь с успехом шел «Вертер», еще один великий опус французского мастера, к сожалению, не избалованного вниманием российской сцены. Режиссер Андрейс Жагарс тоже свой человек в театре: осенью 2013 года он поставил на Большой Дмитровке вагнеровского «Тангейзера». А музыкальное руководство премьерой уверенно взял на себя главный дирижер театра Феликс Коробов.

-

Сегодня на Володинском фестивале «Саша, вынеси мусор» Виктора Рыжакова. О нем — статья Анны Степановой из ПТЖ № 82.

«Саша, вынеси мусор». Н. Ворожбит.

ЦИМ.

Режиссер Виктор Рыжаков, художник Ольга Никитина.Пятидесятиминутный спектакль быстр, легок, летуч. Он клубится у кресел первого ряда, зависает под потолком в сладком чаде хорошо прожаренной на свином сале цибульки. Всякие натурализмы вроде горестных слез, настоящей еды, печальных подсчетов денег, гордого перечня запасов да и самого истошно исторгаемого в два женских голоса вопля про мусор —— просты, узнаваемы, понятны. Натурализмы эти чуть тяжелят фантомую ткань спектакля. Режиссер пытается хоть как-то связать её с укрощенной людьми повседневностью, но спектакль все рвется от повседневного, сегодняшнего, бытового в разные стороны и ввысь.

-

Сегодня на фестивале «Пять вечеров» спектакль «Победители» Томского ТЮЗа по прозе Светланы Алексиевич. О нем у нас текст Оксаны Ефременко, опубликованный в военном номере ПТЖ № 80.

«Победители. Голоса войны».С. Алексиевич.

Томский ТЮЗ.

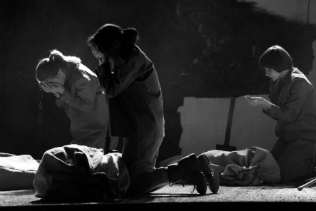

Режиссер Дмитрий Егоров, художник Константин Соловьев, режиссер мультимедиа Наталья НаумоваПроломленная взрывом белая стена, обнажившая темно-красную кирпичную кладку, а за ней — пианино, на фоне крушения еще более хрупкое и элегантное, — вот первый художественный образ спектакля «Победители». Неестественное соединение лиричности и катастрофы предопределено материалом: в основе спектакля книги-документы Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо» и «Цинковые мальчики». Эти тексты, опубликованные в перестройку миллионными тиражами, были результатом гласности, наряду с «архивной революцией» конца 1980-х годов, и уже не раз становились поводом для постановок, начиная с режиссерских опытов А. Эфроса и Г. Тростянецкого.

-

«Сон об осени». Ю. Фоссе.

Театр им. Ленсовета.

Режиссер Юрий Бутусов, художник Александр Шишкин.Пьеса Юна Фоссе не имеет в России постановочной традиции. Лет 12 тому назад ее поставил в «Балтийском доме» Клим. Специалисты любят потолковать про ритмику диалогов у Фоссе, сопоставить его то с бессобытийным символистским театром Метерлинка, то с антитеатром Беккета. Тексты пьес Фоссе, переведенных на русский, а это «Однажды летним днем» и «Сон об осени» (перевод Веры Дьяконовой), дают тому основание: такого количества пустопорожних, ничего не меняющих в отношениях персонажей слов не встретишь ни в одной другой современной пьесе. Только, в отличие от Беккета, например, за этим нарочито бедным, невыразительным языком дребезжит натянутый человеческий нерв, мучительная невозможность самовыражения.

-

Сегодня на Володинском фестивале «Таня-Таня» Дениса Бокурадзе. О спектакле рассказывает Оксана Кушляева.

-

«Поле». П. Пряжко.

Театр post.

Режиссер Дмитрий Волкострелов.В теории формальной школы филологов говорилось о принципе «остраннения» (именно с двумя «н», от слова «странный») как о главном и неотъемлемом механизме искусства. Например, закон живописи импрессионистов обнаруживался в том, что они «рисовали вещи, как будто бы они видели их, не понимая, только как красочные пятна. Они воспринимали мир, как бы внезапно проснувшись» (Шкловский В. Кинематограф как искусство. — М.,1924. C.2.).

Новый спектакль Дмитрия Волкострелова строится на этом законе.

-

Сегодня 6 февраля спектаклем Виктора Рыжакова «Несовременный концерт» открывается XII театральный фестиваль «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» им. А.М. Володина. О нем в блоге рассказывает Марина Дмитревская.

-

«Программа совместных переживаний». Л. Рубинштейн. Спектакль-перформанс.

«Старый дом» (Новосибирск).

Режиссер Максим Диденко.«Готовы ли мы к совместным переживаниям?» — вопрос повисает над сценой в полной тишине. На сцену медленно выходят строем молодые люди в нижнем белье телесного цвета. Сначала мужчины, потом женщины. Строятся в две шеренги. «Если мы готовы — хорошо. Если нет — готовность придет в свое время». Люди на сцене подходят к вороху одежды и торопливо облачаются в брюки, полосатые сорочки, невзрачные платья, пальто и шинели, шапки и платки, принимая вид усредненной советской уличной толпы.

«Программа совместных переживаний» — перформанс Максима Диденко по одноименным карточкам Льва Рубинштейна. Как рассказывает сам Диденко, проект этот родился случайно, а виноват, как всегда, фейсбук. Режиссер начал следить за поэтом в социальной сети и задумался, не сделать ли что-нибудь с его текстами. В это время новосибирский «Старый дом» предложил Диденко провести мастер-класс для актеров. Результатом последующей работы стали 40 минут совместных переживаний, синтез концептуальной поэзии и физического театра. Сейчас в «Старом доме» говорят, что это эскиз будущего спектакля, который должен появиться к концу года.

-

Директору Государственного института искусствознания Н. В.Сиповской Главному редактору журнала «Вопросы театра. Proscaenium» В. А. Максимовой

Редакции журнала «Вопросы театра. Proscaenium»: О. В. Бутковой, А. А. Вислову, М. А.Тимашевой, В. А. Щербакову

Членам Редакционного совета журнала «Вопросы театра. Proscaenium» А. В. Бартошевичу, В. Ф. Колязину, К. А. Райкину, Д. В. Родионову, И. И. Рубановой, Ю. М. Соломину, Е. И.Струтинской, Е. Я. Суриц, Д. В. Трубочкину, И. П. Уваровой, О. М. Фельдману, В. В.Фокину, И. М. Чуриковой, А. Я. Шапиро

-

«Дон Жуан». Ж-Б. Мольер.

Казанский академический русский большой драматический театр им. В. И. Качалова.

Режиссер Григорий Дитятковский, художник Александр Патраков.Сам себя качаловский театр называет «театр-дом», и в этом есть своя правда. Поскольку дом — это, как правило, нечто если не закрытое, то обособленное. Здесь есть свой «большой» — художественный руководитель Александр Славутский. Он в театре все: директор, наставник (два актерских курса РАТИ-ГИТИСа были набраны при театре и почти в полном составе влились в его труппу); ему принадлежит львиная доля постановок в репертуаре. Единственный, кому доверял до сих пор режиссер работу над новым спектаклем, — это своему сыну, бессменному исполнителю главных ролей Илье Славутскому. Поэтому случай привлечения режиссера со стороны сам по себе выглядит уникальным. А если учесть, что переговоры о постановке шли в течение шести лет, — и подавно...

-

В конце декабря 2015 года «ПТЖ» отрецензировал спектакль Дениса Хусниярова в Театре им. Ленсовета «The Demons». По мотивам одноименной пьесы Ларса Нурена. Рецензия Яны Постоваловой называлась «Эффект двойной режиссуры», имелась в виду очевидная профессиональному глазу эстетическая принадлежность спектакля как «перу» Д. Хусниярова, так и «перу» Ю. Бутусова.

Как ни парадоксально, на территории этого спектакля нам пришлось столкнуться и с эффектом «двойного перевода»…

В редакцию с открытым письмом, которое мы приводим ниже, обратилась переводчик пьесы Нурена Ирина Мягкова. Редакция, как и полагается в подобных случаях, запросила театр об официальном комментарии — и тут мы десять дней смотрели «мультфильм». То имя Мягковой появлялось на сайте театра, то исчезало, сама Мягкова сообщала нам, что театр начал с нею переговоры о заключении договора и письмо пока откладывается (и нам казалось, что дело закончится миром), — но буквально на следующий день ситуация менялась… То нам сообщали, что Мягкова получит единовременное вознаграждение, а переводчик Поливанова проценты, то директор В. Градковский оказывался не в курсе написанных и давно посланных переводчицей писем ему… Мы вели переговоры с литчастью и директором — и, наконец, убедились в том, что необходимость публикации назрела.

-

В Норильском Заполярном театре драмы имени Владимира Маяковского состоялась IV Лаборатория современной драматургии «Полярка»

Сама по себе прекрасна традиция — на исходе полярной ночи, когда в Норильске еще празднично сияет городская елка и иллюминация ледового городка, а актеры измучены нон-стопом показов каникулярных детских сказок, начинать работу драматургической лаборатории. Из огня да в полымя, как говорится. Актеры встречаются с режиссерами «не остывшие» и перезагружаются. Вникают в принципиально новый для себя материал, штурмуют задачи ускоренными темпами, и это лучшее, что можно предпринять в начале года. Недаром каждый год лаборатория «Полярка», придуманная Олегом Лоевским и происходящая именно в январе, добавляет в репертуар свежие заманчивые названия.

комментарии