-

«Swamp Club».

Vivarium studio (Франция).

Режиссер Филипп Кен.Театральная компания «Вивариум Студио», объехавшая все крупнейшие европейские театральные фестивали и получившая признание в Авиньоне, начала свою историю в самой обычной съемной квартире. Ее основатель Филипп Кен после десяти лет работы художником-постановщиком в драматических и оперных театрах однажды решился оставить этот неблагодарный труд и попробовать создать что-то свое.

Готовя постановку на тему «Зуд крыльев» (2003), он шесть месяцев встречался по выходным на съемной квартире с подписавшимися на эту авантюру друзьями. Финансирования не было: метод работы Кена решительно не подходил ни под какие гранты. Были только тема спектакля, два верных друга и помещение.

Однако спектакль все-таки возник, и его пространство было организовано именно так, как в квартире, а актеры не играли, а совершали простые действия согласно партитуре, которую для них составил Филипп Кен. Зрителю предоставили возможность наблюдать, будто в зоопарке, как два молодых парня в замкнутом пространстве грезят о полете вопреки неизбежному впоследствии падению. Здесь были заложены основные принципы работы «Вивариум Студио»:

-

3 октября Небольшой драматический театр провел пресс-конференцию

Поводов несколько: выпуск двух спектаклей, один из которых — детский; презентация нового стиля НДТ; но главное — отсутствие основной площадки. Театр, существующий пятнадцать лет, остался, фактически, без сцены. На данный момент играют в «Скороходе» и — очень редко — на Малой сцене «Балтийского дома». Есть договоренность о пространстве в Большом театре кукол. А это означает, что работать можно только с мобильными, «компактными» постановками: регулярно идут «Оркестр» и «В Мадрид! В Мадрид!». Судьба «Иванова», «На дне», «Преступления и наказания», «Трех сестер» — спектаклей, требующих большого пространства, пока не решена. «Пьем кофе, а сердце разбивается», — почти по-чеховски прокомментировал ситуацию художественный руководитель Лев Эренбург.

-

«Гамлет в Палестине». Документальный фильм Томаса Остермайера.

Премьера на XXIV Международном кинофестивале «Послание к человеку».Впервые Томас Остермайер обратился к «Гамлету» в 2008 году, показав его в курдонере Папского дворца — на главной сцене Авиньонского фестиваля. Для постановки был взят шекспировский текст, обработанный Мариусом фон Майенбургом. Этот принц Датский — герой нашего времени: никакой поэзии — сплошная проза. Мир, в который он возвращается, прогнил до такой степени, что уже не поймешь, где пируют, где спят, а где хоронят — все одинаково смешано с могильной грязью. Обличение не условной Дании — современной сытой и благополучной Германии. Претензии, сомнения, вопросы, касающиеся религии, государственного устройства, общественной несправедливости, — все, что тревожило Остермайера, вошло в спектакль.

Из Авиньона режиссер перенес постановку в Театр Шаубюне. Позже сделал work-shop на тему «Гамлета» в Дженине. Прошло шесть лет. Теперь — «Гамлет в Палестине». Не спектакль — фильм, премьера которого состоялась в Санкт-Петербурге в рамках XXIV Международного кинофестиваля «Послание к человеку».

-

VII Международный фестиваль любительских театров «Театр начинается»

Есть такой термин из области культурной политики — «культура участия». Прежде он чаще всего использовался в разговорах о музейных пространствах и программах. Но можно предположить, что сегодня этот термин актуален для всего культурно-образовательного пространства, и для театра в том числе.

Культура участия — это то, что противостоит культуре потребления. Это пространство, которое его инициаторы создают и задают таким образом, чтобы принявшие приглашение его посетить, в нашем случае — театры и зрители, были соавторами рождающегося проекта. Не участниками интерактивного действа, а именно соавторами.

-

«Жизнь артиста». В. Семеновский.

СамАрт.

Режиссер Александр Кузин, художник Александр Орлов.Неточка Незванова сошла со страниц недописанного романа Федора Михайловича и зажила своей жизнью. В пьесе Семеновского «Жизнь артиста». Теперь и в спектакле Александра Кузина.

После открытия легкого полупрозрачного занавеса дама, сидящая рядом, шепотом спрашивает: «Это по Достоевскому?» Конечно по Достоевскому: железная кровать в углу пустой холодной комнаты, чахоточный кашель Неточки, которой уже за сорок и которая пьет водку в одиночку...

-

«Декалог на Сретенке». Саша Денисова.

Московский академический театр имени Вл. Маяковского.

Режиссер Никита Кобелев, художники Алексей Трегубов и Анна Румянцева.Можно было забыть о прошлом Сретенки и разыграть этот филиал с чистого листа. Не взрывая, предать забвению и мимоходом нарушить заповедь о почитании родителей. Но это не стиль Миндаугаса Карбаускиса в качестве худрука Театра имени Вл. Маяковского. Протерев полки от пыли, он заполняет вековые шкафы своими книгами. Новый том посвящен открытию филиала Маяковки после долгого и мучительного ремонта.

«Декалог на Сретенке» — не просто спектакль по случаю открытия сцены, он пришелся ко времени и к месту в полном смысле этих слов: он про место, где происходит, и про время, в котором живет. Зрители, совершающие променад по зданию в Пушкаревом переулке, своеобразно повторяют маршрут актеров по близлежащим улицам — в поисках вербатимов на библейскую тему.

-

Сегодня 75 лет театроведческому факультету СПбГАТИ (бывш. ИСИ, бывш. ТСИ, бывш. ЛГТИ, театральный институт, где этот самый факультет и возник в 1939 году, бывш. ЛГИТМиК им. Черкасова...).

И именно в этот день мы сдали в типографию книгу «Учителя», сделанную к юбилею этого самого, всем нам родного, театроведческого факультета. Собрали эссе о тех, кто создавал и вел факультет, о тех, кого многие поколения называют своими учителями. 40 персоналий учителей, более пятидесяти авторов-учеников.

Поначалу казалось, что подобный сборник составить будет очень просто. Основа уже была: статьи, напечатанные в «Петербургском театральном журнале», в рубрике «Учителя». Здравствующие и действующие педагоги театроведческого факультета писали о своих учителях, а о них — следующие поколения учеников.

-

«Теллурия». Инсценировка Е. Бондаренко по роману В. Сорокина.

Новая сцена Александринского театра.

Постановка и сценография Марата Гацалова, видеохудожники Антон Яхонтов и Юрий Дидевич.Сорокинская «Теллурия», построенная как «концептуальный сборник», где нет сквозного сюжета, а есть мозаика дискурсов пережившей «ваххабитское нашествие» Европы и распавшейся после гражданской войны на множество карликовых монархий и республик (вроде Байкальской народной республики или Соединенных Штатов Урала) России берет читателя разнообразием и объемом. Сама модель романа напоминает тело (мертвое тело России упоминается в одной из глав) — распавшееся, разлагающееся, но ставшее, тем не менее, питательной средой для новых очагов жизни... Эти мутантные новообразования — разнообразные речевые и литературные новоязы, которыми говорят персонажи сорокинского бестиария, — выросли из советских канцеляризмов, стилизованной древнерусской речи, политических прокламаций, чатовой переписки, фольклорного сказа.

Об этом и еще много о чем рассказывает прекрасная статья Льва Данилкина, приведенная в не менее прекрасном буклете к спектаклю.

-

«БДТ. Возвращение». Спектакль Андрея Могучего в двух частях.

АБДТ им. Г. А. Товстоногова.Мой БДТ

Возвращаясь с открытия здания БДТ днем 26 сентября 2014 года, я почти плакала.

Не потому, что БДТ — это какая-то моя личная жизнь, какой-то «Мой БДТ», как написано сейчас на многих баннерах (так называется и проект Бориса Павловича на сайте театра, и юбилейная газета, которую раздавали прохожим в этот день). Я не стояла в очередях по ночам, не жгла костров, и хотя именно в БДТ на «Горе от ума» в 12 лет для меня начался театр (Юрский упал в обморок — и театр начался), отношение к БДТ бывало разное, оно менялось. В молодости вся любовь была уже не здесь, а на Малой Бронной, на Таганке, в молодости мы не прощали БДТ невыпущенной «Фиесты», потери Юрского, отвергнутой театром прыгающей походки Фарятьева, которая казалась каким-то странным знаком обновления этого театра, новым «моим БДТ».

-

«Сигналы примирения». М. Крапивина.

Прокопьевский театр драмы.

Режиссер Вера Попова, художники Леша Лобанов и Катерина Андреева.Прокопьевский драматический второй год подряд становится лауреатом конкурса Министерства культуры РФ, направленного на поддержку современной драматургии. Премьерой этого сезона и результатом выигранного гранта стал спектакль по пьесе Марины Крапивиной. Любопытно, что Прокопьевский театр получил исключительное право на постановку. Так что премьера театра стала еще и российской премьерой.

У спектакля необычный жанр — спектакль-квест. И зрелище это на самом деле очень похоже имитирует компьютерную игру-бродилку. Зрители вслед за актерами после каждого действия перемещаются на новую площадку. Декорации не переставляют — передвигают публику. И эти переходы — из больничной палаты на запущенную подмосковную дачу, а оттуда — в пустую квартиру, подготавливаемую к ремонту, — как путешествие по лабиринтам отношений.

-

Сегодня в рамках фестиваля «Балтийский Дом» — «Леди Макбет нашего уезда» Камы Гинкаса. У нас в блоге про спектакль писала Елена Губайдуллина. В ПТЖ № 76 — Марина Дмитревская. Сейчас вы можете прочитать оба материала о спектакле.

«Леди Макбет нашего уезда». Н. Лесков.

МТЮЗ.

Режиссер Кама Гинкас, художник Сергей Бархин.Розвальни развратно раскинули бревенчатые боковины — как гладкие ноги, маня упасть-развалиться-провалиться в мягкую доху, кудряво устлавшую темное дно-чрево низких саней...

Эти розвальни без лошадей стоят посреди двора и одновременно — посреди дороги. А дорога эта, судя по перспективе, — Владимирка.

Вот вам и концепция: русский национальный эротизм на большой дороге.

Как Волга в России — главная река, так и Владимирка — центральная дорога: выйдешь со двора (к примеру, со двора Измайловых или из кабака с картины В. Перова, на которую чем-то похожа сценографическая композиция Сергей Бархина) — и вот он, тракт: хошь — милого провожай, хошь — сам отправляйся...

-

«Чайка». А. Чехов.

Театр «Читен» (Киото, Япония).

Режиссер Мотои Миура.Две «Чайки» показали на Международном Волковском фестивале в Ярославле. О непривычно тихой, удивительно мелкой психологической пластике «Чайки» Оскараса Коршуноваса разговор будет позже — спектакль покажут в Петербурге в рамках «Балтийского Дома». «Чайка» мало кому известного в России театра «Читен» стала открытием фестиваля.

Япония как никто восприимчива ко всему странному, гибридному, мутантному. Неудивительно, что и ушастый зверь из России, найденный в коробке с апельсинами, и хвостатые бегемоты с челками из Финляндии вживляются в японскую культуру, как импланты. Что касается Чехова, то он стал японским «национальным достоянием» задолго до того, как вышла книга Эфроса «Репетиция — любовь моя».

-

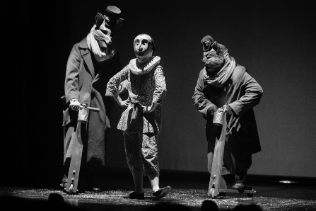

«Что ему Гекуба? Или Фантазия для сочиненных чувств». По пьесам У. Шекспира.

Театр Поколений.

Режиссеры Эберхард Кёлер и Данила Корогодский.После философского и сложного спектакля «Дачники. Будущее без прошлого», в котором его создатели — режиссерский дуэт Кёлера и Корогодского — пытались если не решить, то поставить вопросы болезненные и жесткие, касающиеся сегодняшней действительности и нас самих, премьерный спектакль-фантазия по пьесам Шекспира, кажется, задается одним единственным, вынесенным в название: «Что ему Гекуба?». Весь мир остался где-то за скобками, то есть за кулисами, и предметом исследования стал театр. Точнее, актер в театре.

-

В Самаре прошел XI фестиваль «Золотая репка»

«Золотая репка» отпраздновала свое двадцатилетие. Так долго репки не живут, но эта, «золотая», оказалась удивительно стойкой. За годы своей нескучной жизни в САМАРТе репка росла, росла и выросла во Всероссийский фестиваль-лабораторию театров для детей и молодежи. И прошла в одиннадцатый раз, но юбилей отмечала не по количеству фестивалей, а по количеству прожитых лет. Спектакли на «Золотой репке» были из разных географических точек — от Хабаровска до Петербурга, от Москвы до Мариинска.

-

«Юлий Цезарь. Отрывки». По пьесе У. Шекспира «Юлий Цезарь».

«Общество Рафаэля» (Чезена, Италия).

Идея и постановка Ромео Кастеллуччи.25 сентября открылся XXIV фестиваль «Балтийский Дом», сквозная тема которого в этом году — Шекспир и все шекспировское. На обложке буклета тоже Шекспир — не то летящий, не то распятый. Пресс-конференция при участии руководства фестиваля, спонсоров, а также режиссера первого шекспировского спектакля, открывающего программу, — Ромео Кастеллуччи, прошла в Михайловском замке. А позже, уже в Георгиевском зале, состоялся пресс-показ «Юлия Цезаря». Пространственная рифма прозрачна: где, как не в Михайловском, где был убит заговорщиками непопулярный император, играть историю убийства римского диктатора.

-

Символично: 26 сентября БДТ возвращается в свой родной дом в день рождения Олега Валериановича Басилашвили.

Или лучше так. Олег Басилашвили отмечает свое 80-летие возвращением в родные стены...

Интервью сегодняшнего розлива выходят в эти дни во многих газетах и журналах. А мне хочется вспомнить давние разговоры. На страницах «ПТЖ» их было два, и оба раза с Басилашвили разговаривала я.

-

В Екатеринбурге завершился Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий»

Афиша была серьезна и разнообразна. Впрочем, здесь привыкли держать уровень. В программе ― четыре из пяти номинантов прошлогодней «Золотой Маски», несколько ожидаемых и спорных премьер прошлого сезона, яркие итальянские спектакли, демонстрирующие победительный профессионализм исполнителей.

-

«Воспоминания будущего». По драме М. Лермонтова «Маскарад»

и спектаклю В. Мейерхольда 1917 года.

Александринский театр.

Режиссер Валерий Фокин, художник Семен Пастух.Премьера спектакля Валерия Фокина «Воспоминания будущего» в Александринском театре приурочена к двум датам — 200-летию М. Ю. Лермонтова и 140-летию В. Э. Мейерхольда.

В начале 1910-х Мейерхольд задумал постановку самой знаменитой пьесы поэта. Премьера его версии «Маскарада» должна была выйти в 1914, но по независящим от режиссера причинам состоялась спустя три года и стала грандиозной метафорой катастрофы, случившейся в России.

Через столетие Валерий Фокин, чьи опыты по практическому изучению наследия Мейерхольда начались уже давно и продолжаются, задумал свой новый спектакль по мотивам «Маскарада» как диалог с тем давним спектаклем.

-

«Книга Иова».

Большой театр кукол.

Режиссер Руслан Кудашов, художник Марина Завьялова.Руслан Кудашов завершил ветхозаветную трилогию «Книгой Иова».

Первая часть — «Экклесиаст» — была облечена в форму пластических этюдов, вторая — «Песнь песней» — тяготела к театру объектов, финальная часть оказалась отдана на откуп тексту.

История о том, как добродетельный богач Иов в один миг лишился всего, дабы его вера подверглась испытанию, вновь, как и две предыдущие части, разыгрывается командой молодых артистов — выпускников курса Кудашова. С одним исключением — в «Книге Иова» есть протагонист, и заглавная роль доверена Максиму Гудкову — обладателю удивительного по мягкости тембра голоса, некогда ведущему артисту легендарного театра «Потудань».

-

(продолжение Любимовки-2014)

Признаюсь сразу: эстафету получил буквально ‒ столкнулись мы с Татьяной Джуровой, начавшей обзор фестиваля, на углу Трехпрудного и Мамоновского. Она спешила с обсуждения «Магазина» Олжаса Жанайдарова на поезд, а я бежал на читку «Хорхароны» Ярославы Пулинович. Или все же «Хорхарона»? От «Хор Харона» ‒ оригинальной распевки, придуманной одним из персонажей пьесы, некогда провинциальным, а ныне столичным хормейстером. Давным-давно он возглавлял жюри детского вокального конкурса, где, вручая приз победительнице, «напророчил» ей будущее большой актрисы. Девочка и выросла большой, вот сольная карьера не задалась.

комментарии