-

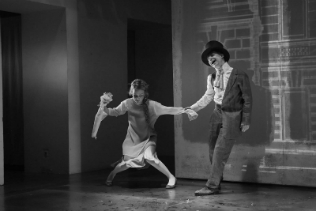

«Близкие друзья». Инсценировка Ю. Поспеловой по повести Е. Водолазкина.

Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева.

Режиссер Елизавета Бондарь, художник Сергей Илларионов.В «Близких друзьях» Евгения Водолазкина описание события, связавшего судьбы героев — Ральфа Вебера, Ханса Кляйна и Эрнестины Хоффман, — дано в самом начале повести. Трое голых подростков на маленькой поляне посреди зеленого моря. В руках у Эрнестины кожаный мяч. Левая нога слегка отставлена, ритмично сгибается в колене. Ральф, Ханс и Эрнестина обещают друг другу до конца жизни быть вместе, и эта затянувшаяся от неловкости минута превращается в воспоминание о личном потерянном Рае, времени, вернуться в которое невозможно, как ни старайся.

-

«Обыкновенное чудо». Е. Шварц.

Тюменский Большой драматический театр.

Режиссер Георгий Сурков, художник Ольга Никитина.В Тюменской драме премьеру спектакля приурочили к праздничному чествованию женщин. И пока на страницах соцсетей одни иронично вспоминают Клару и Розу, а другие объясняют, в чем на самом деле суть феминизма, большая часть женского населения страны спокойно радуется тюльпанам. Это долгое, не касающееся, в общем, самого спектакля отступление лишь к тому, чтоб сказать, что во всем этом антураже я как-то невольно начала ждать от сказки Шварца торжества театральности и легкой, веселой игры.

-

О премьерах в Ставропольском театре драмы им. М. Ю. Лермонтова

«Дубровский». Мюзикл по мотивам повести А. С. Пушкина. Композитор Ким Брейтбург, автор либретто Карен Кавалерян. Режиссер и художник Михаил Ковальчик.

Когда в подзаголовке спектакля написано «по мотивам», можно ожидать чего угодно, и тем любопытнее ожидание. Мюзикл по мотивам повести Пушкина «Дубровский» написал композитор Ким Брейтбург на либретто Карена Кавалеряна, и он довольно широко идет по стране. Поставили такой спектакль и в Ставропольском театре драмы им. М. Ю. Лермонтова. Идет он в нехитрой сценографии, состоящей из легко передвигающихся колонн и елового леса, то висящего под колосниками, то опускающегося на сцену (оформление и костюмы Михаила Ковальчика, он же режиссер спектакля). Поскольку многие «мотивы» убраны, введен Рассказчик (Константин Юрченко). Хотя он в крылатке, цилиндре, в бакенбардах и с тростью, все же это не Александр Сергеевич, а скорее слуга просцениума с легким намеком на облик Пушкина. Рассказчик в стихотворной форме излагает события, которые предшествуют тому, что сейчас произойдет.

-

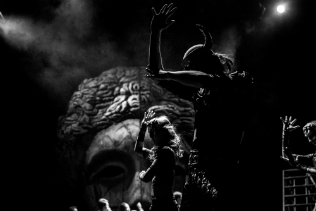

«Эффект Гофмана».

Московский театр на Таганке.

Режиссер Яна Тумина, художник Эмиль Капелюш.Этот премьерный спектакль Театра на Таганке играется нечасто, оттого никак не может набрать нужный ритм и единую интонацию. «Эффект Гофмана» для режиссера Яны Туминой продолжает витиеватый сюжет ее творческих исканий на сцене драматического театра, для артистов театра — оказывается непростым исходным материалом, требующим перехода в непривычный мир условностей и символов.

Многослойная партитура спектакля работает на уровне текста, визуального и музыкального рядов. Фрагменты писем, дневников и художественных произведений Гофмана сложены в единую мозаику, устанавливающую внутренние связи между биографией и фантазиями писателя. Сверкает и мерцает мир, полный фантасмагорических явлений, рождающихся в моменты болезни или просветления творца. Образные векторы режиссера Туминой и художника Капелюша множатся, пересекаются и производят синергетический эффект, в котором существование талантливой личности одновременно манит, отталкивает и восхищает.

-

«Повести Белкина». А. С. Пушкин.

Магнитогорский театр драмы им. А. С. Пушкина.

Режиссер Тимур Насиров, художник Никита Созонов.В последние годы режиссеры все чаще обращаются к повестям Пушкина. То ли времена к суровой прозе клонят, то ли потому, что с драматургией Александра Сергеевича не забалуешь, а побаловаться хочется. В российских театрах возникают то «Метель», то «Дубровский», то «Барышня-крестьянка», то «Капитанская дочка». Многообразие подходов к Пушкину радует смелостью режиссерских решений, но и свидетельствует о том, что природа пушкинской прозы настолько глубока, что выдерживает любые интерпретации: ныряй поглубже, дна все равно не достигнешь.

-

20 февраля в Москве начались показы внеконкурсной программы фестиваля «Золотая Маска». Наблюдение первой недели — шесть спектаклей, и все они поставлены петербургскими режиссерами: «Медея» Театра им. Ленсовета в постановке Евгении Сафоновой, два «Собачьих сердца» — Николая Русского в Хабаровском краевом театре драмы и Олега Еремина в южно-сахалинском «Чехов-центре», «Свидетельские показания» Семена Александровского в красноярском «Театре на крыше», «Sociopath / Гамлет» Андрея Прикотенко в новосибирском «Старом доме» и «Ноу шоу» петербургского театра «Организмы». Не хотелось бы строить обзор по искусственному принципу «петербургские режиссеры на „Золотой Маске“», поэтому будем считать это простым совпадением. Тем более, спектакли привезены из разных городов, а общего у них наберется разве что на безобидные реплики в духе «питерская школа захватила российские театры».

-

«Фальшивая нота». Д. Карон.

Театр им. Ленсовета.

Режиссер Владимир Петров, художники Мария Брянцева и Александр Липовских«Фальшивая нота». Д. Карон.

Государственный академический театр им. Е. Вахтангова.

Режиссер Римас Туминас, художник Адомас ЯцовскисКак говорится, «уже написан „Вертер“».

Уже поставлен «Ночной портье».

Уже были «Загадочные вариации», когда к одному мужчине приходил другой мужчина и оказывалось...

-

«Женитьба». Н. В. Гоголь.

Школа драматического искусства.

Режиссер Александр Огарев, художник Ася Скорик.Такого Подколесина мы еще не видели. Образчик нерешительности и мечтательной задумчивости, беглец, исполненный страха перед жизнью, трагический одиночка — как только ни трактовали режиссеры героя гоголевской комедии, порой совершенно лишая ее комедийных черт. В новом спектакле Александра Огарева в Школе драматического искусства Подколесина играет Игорь Яцко. Он не ходит — он упруго похаживает по сцене, уютно полеживает, чаек попивает, трубку покуривает. Настолько откровенно человеку хорошо дома, так он доволен жизнью и собой, что слегка дурачится от хорошего настроения — лукаво выпытывает у слуги, не спрашивал ли кто, мол, не надумал ли барин жениться.

-

«Стиляги».

Театр Наций.

Автор идеи Валерий Тодоровский, автор музыкальной идеи Евгений Маргулис, режиссер Алексей Франдетти, художник Тимофей Рябушинский.Не будет преувеличением сказать, что Алексей Франдетти — самый востребованный режиссер мюзикла в России. Его профессионализм и трудолюбие вызывают уважение, его преданность и энергия восхищают. Своей любовью он умеет зажигать сердца даже тех, кто к жанру относится скептически, приговаривая, что в России мюзиклу никогда не бывать, а если и бывать, то не цвести, а если уж цвести, то непременно цветами зла. Франдетти пропускает эти замечания и упорно, изобретательно, без устали доказывает — ерунда. Его спектакли получаются то удачными, то, к сожалению, не слишком — что, впрочем, совершенно нормально для процесса поиска и попытки приживить российскому театру жанр, с которым он действительно не умеет обращаться (хочется добавить «пока»).

-

«Три маски короля». Балет-притча Ю. Смекалова на музыку М. Крылова.

Самарский академический театр оперы и балета.

Авторы либретто Вячеслав Заренков и Юрий Смекалов, художник-постановщик и художник по костюмам Вячеслав Окунев, дирижер-постановщик Евгений Хохлов.В репертуаре Самарского оперного театра появился балет, которого нет и никогда не было ни в одном театре мира. Это «Три маски короля». Его сочинили «с нуля» петербуржцы — миллиардер Вячеслав Заренков (идея, либретто), композитор Михаил Крылов и хореограф Юрий Смекалов. Главный в этой тройке Заренков: постановка осуществлена на его средства. Можно сказать, что он купил себе балет — приобрел сценическое воплощение своих «масочных» фантазий, удовлетворил амбиции творца. А можно — что подарил оплачиваемую работу композитору с хореографом, в результате чего у провинциальной балетной труппы появился репертуарный эксклюзив. И то и другое правда.

-

В архиве появился № 93. Новые номера регулярно будут пополнять сайт,

приглашаем читателей и коллег не терять из виду этот процесс! -

Режиссерские театральные кинолаборатории становятся такими же частыми, как и просто режиссерские лаборатории по новым текстам. Театр раздвигает свои границы, в том числе и за счет киносценариев.

Режиссеры Театра ЦЕХЪ, выпускники двух первых курсов Анатолия Праудина, привлекая новых студентов своего мастера, выбрали сценарии любимых/важных для них фильмов и пустились «во все тяжкие». Кто-то, как Александра Мамкаева, следовал событийному ряду «Декалога 6» , потому что история первой любви от Кшиштофа Кесьлёвского будоражит не только предельной откровенностью, но и тем, что фиксирует шаг за шагом движение к катастрофе. Кто-то, как Александр Серенко, перенес на русскую почву (изрядно переработав) авантюрные приключения двух смертельно больных немцев из «Достучаться до небес». Рача Махатаев взялся за сценарий «Писем мертвого человека» и взаимодействовал, скорее, с поэтикой фильма и тем ощущением ужаса, которое возникает от содеянного человеком разумным. София Капилевич сосредоточилась на рефлексии актера о себе самом, а не на обличении нравов в «Тупом жирном зайце. P. S.». А Степан Пектеев решил поговорить о том, что такое кино сейчас, и привлек к сотворчеству драматурга Анну Агапову.

-

«Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?». У. Старк.

РАМТ.

Режиссер Александра Толстошева.«Is there anybody going to listen to my story...» — любимая песня Ульфа, которая звучит темой персонажа в спектакле «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?». Она предполагает, что дальше последует история. Песня, давшая название самой книге и спектаклю, зрителю неизвестна, а поэтому не звучит. Зато можно услышать музыкальную тему «У Черного моря» в исполнении Утесова — она сопровождает жизнь пожилых людей. Музыкальный контрапункт в этом спектакле многое подсказывает.

-

«Номер 6». Инсценировка Ю. Поспеловой по мотивам повести А. Чехова «Палата № 6».

Челябинский театр драмы имени Наума Орлова.

Режиссер Данил Чащин, художник Максим Обрезков.Надпись «Номер 6» расплывается по экрану подобно кляксам в тесте Роршаха. Вот, например, первая черточка буквы «м» напоминает человека с ветвистыми рогами, стоящего на абрисе полурыбы-полусвиньи; «о», конечно, глаз с расширенным от ужаса зрачком; «р» похожа на корявый ствол березы. Само слово «номер» читается одновременно и как «номер», и как английское home. А цифра 6 при этом напоминает открытый замок.

-

XXVI Пушкинский фестиваль в Пскове

В программе нынешнего Пушкинского фестиваля присутствовала неочевидная драматургия, рифмы и параллели. Два полноценных пушкинских спектакля — «Выстрел» из Казани и «Пушкин. Борис Годунов» из Петербурга. Два моноспектакля и два женских образа в них. Две премьеры самого Псковского театра драмы. Пара спектаклей «по классике», разных по подходу: добротный традиционализм Владимира Туманова в «Мещанах» и новация Олега Еремина в «Собачьем сердце» из Южно-Сахалинска. А в пандан к «Собачьему сердцу» булгаковский же «Морфий» Этюд-Театра. Афиша в виду дефицита средств формировалась в чем-то стихийно, но «спонтанность» как эстетическая категория пошла фестивалю только на пользу. Арт-директор Андрей Пронин пригласил спектакли, вошедшие в офф-программу «Золотой Маски», заехать в Псков, что называется, «по пути». Так в афише появились «Свидетельские показания» Семёна Александровского из Красноярска и все то же «Собачье сердце». Международный аспект задала «Женитьба» из Бухареста, но тоже «русская душою», потому что появилась на свет из режиссерской лаборатории Олега Лоевского. Присутствие генеральной «цементирующей» идеи в афише фестиваля — вещь репрессивная: где заданы тема, сюжет, там всегда возникают рамки.

-

«Сцены из супружеской жизни». И. Бергман.

Театр-фестиваль «Балтийский дом».

Режиссер Анатолий Праудин, художник Ирина Бируля.За основу своего спектакля «Сцены из супружеской жизни», приуроченного к 100-летию Ингмара Бергмана, Анатолий Праудин взял сценарий одноименного фильма. «Сцены» — работа довольно нетипичная для Бергмана, быть может, наиболее максимально вписанная в жизнь, словно растворенная в ней. Режиссер не делает сюжет интересным, не расцвечивает его юмором, образными обобщениями и не нагнетает интригу. Он концентрирует внимание на бытовом диалоге, неспешном наблюдении за будничным существованием героев, подмечая их мгновенные и не всегда проявляющиеся внешне переживания и эмоции. Бергман обращается к глубокому психологическому реализму. При этом его занимает не текст, но течение жизни. Он далек от оценок и финальных вердиктов.

-

«Рождение Сталина».

Александринский театр.

Спектакль Валерия Фокина. Сценография Николая Рощина.Е. Вольгуст — М. Дмитревской

21 февраля 2019 г. 0.30 Предспектакльное ночное.Не счесть знакомых, увидевших наружную рекламу спектакля — наводнившие город билборды с его названием — и завопивших: «Ужас какой, вздрагиваю каждый раз, как вижу!»

В самом словосочетании «Рождение Сталина», хоть режь меня на тонкие полоски, — слышен некий позитив. «Рождение» как факт всегда прекрасно: будь то еще не распустившаяся роза или появившийся на свет ребенок. Мы с тобой, когда обсуждали эту переписку, трижды ошиблись, назвав спектакль «Смерть Сталина».

Подсознание не принимает его рождения, оно принимает его смерть.

-

«Аустерлиц». По мотивам романа В. Г. Зебальда.

БДТ им. Г. А. Товстоногова.

Режиссер, автор инсценировки и художник-постановщик Евгения Сафонова.По меткому определению критика Марии Степановой, Винфрид Георг Зебальд по-прежнему «подземный классик, потому что на поверхности его буквально нет, к нему отсылают, как к зарытому сокровищу». И действительно, писатель, чья посмертная слава давно уже превзошла славу прижизненную, лишь со второй попытки и через достаточно большой временной интервал (первое издание «Аустерлица» вышло в 2007-м) смог добраться до российского читателя.

-

В архиве появился № 92. Новые номера регулярно будут пополнять сайт,

приглашаем читателей и коллег не терять из виду этот процесс! -

«Первая читка» в рамках XV Международного фестиваля «Пять вечеров» имени Александра Володина

В юбилейный год Александра Володина состоялся уже XV, посвященный памяти драматурга, Международный фестиваль «Пять вечеров». Традиционно часть программы фестиваля составляла «Первая читка» — читки пьес молодых авторов, которые проводились в Театре «На Литейном» при участии актеров этого театра и «Мастерской». После проходили обсуждения с участием аудитории, автора, режиссера и театральных критиков.

комментарии