«Герои среди нас». С. Давыдов.

Центр театрального мастерства (Нижний Новгород) на сцене Нижегородского государственного академического театра драмы им. М. Горького в рамках X Российского театрального фестиваля им. М. Горького.

Режиссер Никита Бетехтин.

Прошло уже столько дней, как я посмотрел «Героев среди нас» — это было закрытие десятого нижегородского фестиваля имени Горького, — а спектакль не оставляет. Почему? Ведь в нем немало такого, что могло бы насторожить, напрячь, а может, и отвратить.

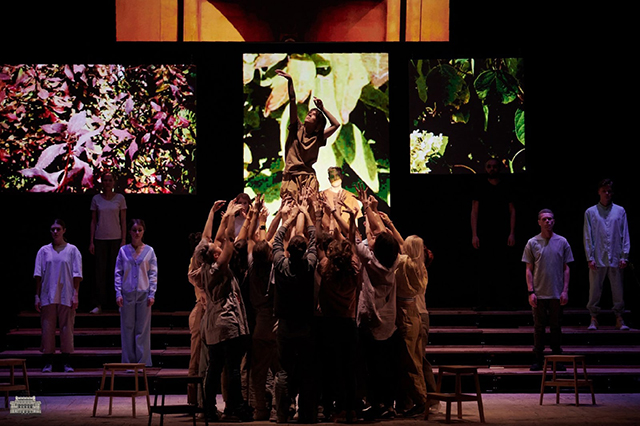

Сцена из спектакля.

Фото — Валерий Авдеев.

Вот ты входишь в зал: еще включен свет, на сцене сидит «массовка» (на станках-ступенях, лицом к нам), какие-то люди в повседневной одежде, двигается паренек в очках виртуальной реальности, — и ты знаешь, что наряду с артистами здесь участвуют непрофессионалы, жители Нижнего Новгорода, что они будут говорить о себе. И это будут даже не спонтанные ответы на неожиданные вопросы — слова и действия, получается, срепетированы. «Монологи нижегородцев, героев нашего времени, у которых брали интервью режиссер и драматург [Сергей Давыдов], воспроизводят профессиональные актеры» (с сайта ЦТМ). Здесь не будет актерской игры, развитых ролевых отношений. Здесь возникнут темы, которые легко могли бы стать предметом спекуляций и камланий: политика, волонтерство, инвалидность, добывание денег для больной онкологией мамы… Наконец, это самый что ни на есть «датский» спектакль — приуроченный к 800-летию Нижнего Новгорода.

Сцена из спектакля.

Фото — Валерий Авдеев.

«Датскость» проекта, впрочем, относительна: жизнь города нам показывают и с неприглядной стороны. Речь заходит и про пожар здания XIX века, где сохранялись уникальные для Нижнего интерьеры 1860-х годов. И про снос дореволюционного здания в стиле модерн владельцем — директором Мытного рынка. «Мы встали телами, а он договорился с чиновниками, и дом снесли. А теперь строится новый, по документам получается, что это реставрация».

Кто они, герои среди нас? Пенсионерка, добивающаяся, чтобы в поселок провели газ и телефон. Мужчина, избранный председателем ТСЖ (и дом стал образцово-показательным, построили детскую площадку), выполняющий указы президента (как он сказал улучшить демографию, так у мужика двое сыновей появились, а раньше в семье не было детей). Актер, читающий монолог этого мужика, ничего не играет, сидит на стуле и произносит текст, а характер в нашем воображении вырисовывается. Вот мужчина с инвалидностью, колясочник, ставший депутатом, чтобы помогать людям. Тут действие обретает пронзительность, хотя, опять же, актер вроде бы просто говорит текст, найдя свою интонацию, — и режиссер проводит артиста меж Сциллой и Харибдой, чтобы избежать как сентиментальности, так и бесцветного бормотания.

Сцена из спектакля.

Фото — Валерий Авдеев.

Большие монологи-портреты отданы профессиональным актерам, которые вступают в спектакль уже после того, как мы свыклись с горожанами. На артистах рабочие комбинезоны, функциональность участия подчеркнута: да, профессионалы сцены — такие же нижегородцы, но каждый не представительствует от себя, а помогает раскрыться какому-то другому горожанину. Не только жилищно-коммунальными проблемами озабочены люди — тут и колоритная (в речевом отношении) филолог, которая собиралась переехать в Москву, но осталась в Нижнем, потому что ее пригласили преподавать на филфак, а это ее призвание. Заметив, как студент заскучал, услышав тему «Символистская поэзия Малларме», она думает про себя: «Нет, собака, я сделаю так, что тебе будет интересно». И студенту становится интересно.

Это не первый спектакль о городе, сочиненный на основе техники вербатим. И все же: почему «Герои среди нас» так удерживают внимание? При том что их речи, звучащие со сцены, обыкновенны, в чем-то даже казенны, и они не стараются зацепить и понравиться. Почему же это действо, испытав на себе вначале скепсис зала, легкое недоверие (что это — живая газета, «Синяя блуза»?), смогло полностью его «взять»? Ведь когда в финале действие возвратилось к начальной мизансцене — люди сидят на станках, но теперь, вставая, передают друг другу микрофон и говорят кто «я нижегородец (нижегородка)», кто «я житель (жительница) Нижнего Новгорода», — это был мощный лирический «выдох». И сидевшие рядом со мной мужчины (и я сам, признаться) сдерживали слезы.

Сцена из спектакля.

Фото — Валерий Авдеев.

Конечно, можно сказать, что Никита Бетехтин простроил спектакль с математической точностью, зрительское внимание удерживается постоянно. Монологи, прочитанные актерами, искусно чередуются с репликами нижегородцев — их ответами на вопросы («что вы хотели бы изменить в своем городе?», «от кого зависят эти изменения?», «о чем вы мечтаете?», «что вы упустили в своей жизни?»). Каждый из монологов открывается каким-то своим ключом. Иногда режиссеру достаточно, чтобы артист просто сидел на стуле лицом к залу. Но где-то один исполнитель говорит от лица двух разных людей, переключаясь с одного «персонажа» на другого. Пара монологов решена через гендерный перевертыш: от лица пенсионерки-общественницы выступает бородатый, восточной внешности актер, что, конечно, добавляет в «образ» терпкую ноту мужественности; а от лица руководителя спасательного отряда, судя по всему, очень мужественного человека, представительствует актриса. И в обоих случаях как-то не возникает вопроса «почему?».

Точно работает и музыкальный ряд. Какой-то текст положен на ритмичное позвякивание палочки; после какого-то монолога вступает барабанщик, за ударной установкой отбивающий лихую композицию, — и это его островок в спектакле, наше внимание принадлежит только ему; то голоса запоют нечто вроде хорала, то растеребит нашу душу струнный звук. При своей внешней простоте на тебя действуют и пластические сцены Сергея Тонышева, и видеопроекции Михаила Заиканова.

Сцена из спектакля.

Фото — Валерий Авдеев.

Но, право, не в режиссерских же расчетах дело! Бетехтин организовал для всех участников такие условия, что каждый остается собой. Режиссер не стал отеатраливать отдельно взятых реальных горожан (как это сделал, например, Михаил Бычков в воронежском спектакле «День города»). Вот Елена, экскурсовод, стоя на сцене перед «экскурсантами» (остальные участники), рассказывает в свой громкоговоритель о какой-то из улиц Нижнего. И не риторическими фигурами подкупает этот рассказ, а простой интонацией, доносящей до нас любовь этой женщины к своему делу и своему городу. Люди говорят нам о своих снах, мечтах, страхах, о нереализованности, нам читают выдержки из чат-переписок жителей конкретных домов — дворов. Вот все участники стоят на сцене в линию, и каждый, выйдя со своим словом к микрофону, потом идет обнимать каждого. Казалось бы, ну что за пресловутые «обнимашки», но, право же, так хочется влиться в эту мизансцену. Обнять, и чтобы тебя обняли. Потому что эти люди на сцене объединены не формально, они — как участники доверительного ритуала, размыкающегося в зал и — шире — на улицу. Какая редкая энергия единства! Почему и хоральное пение звучит в спектакле так органично: есть, есть в нем отсвет средневековой мистерии, сакрального действа, охватывавшего весь город.

Сцена из спектакля.

Фото — Валерий Авдеев.

Горьковский фестиваль должен был завершиться «Дядей Ваней» Сергея Безрукова, но из-за его болезни закончился на день раньше — «Героями среди нас». И получилось очень содержательное и горьковское по духу завершение, хотя вряд ли авторы спектакля думали об Алексее Максимовиче. Хотя в тот вечер фестивальные зрители шутили: это ли не современные «Мещане»? В этом спектакле есть злободневность, публицистичность, но и чуткое вслушивание в человека. А человек здесь — «отдельное лицо», но и представитель какой-то профессии, какого-то рода занятий, социального положения и возраста. Социальная маркировка ведь была важна для Горького-драматурга. (В сценической горькиаде 1930–40-х это выродилось в то, что герои воспринимались не как живые люди, а как ходячие представители того или иного класса. Считается, что этот канон сломал в конце 1950-х Товстоногов, «очеховивший» своими «Варварами» их автора.) У «Героев среди нас» сущностная связь с городом, который, в свою очередь, тесно связан с Горьким. И этот спектакль — абсолютная победа для фестиваля.

Комментарии (0)