Вячеслав Дурненков. «Экспонаты».

Драматический театр им. Ленинского Комсомола (Прокопьевск).

Режиссер Марат Гацалов, художник-постановщик Фемистокл Атмадзас

Пространство сцены выстроено как музейное. При входе всем зрителям предлагают надеть тапочки — такие выдают в усадьбах и дворцах туристам, чтобы не портили старинный паркет. В зал можно попасть только через сцену, ограниченную с трех сторон белыми панелями. Это пространство, в центре которого «горка» из трех ступенек (на ней разместились предметы из советского прошлого, вроде старинных часов и магнитофонов), напоминает современный выставочный павильон с его лабораторной белизной и стерильностью. Зритель проходит между разгуливающими, живущими своей жизнью персонажами спектакля, «экспонатами».

Действие пьесы Вячеслава Дурненкова разворачивается в маленьком городке Полынск, прототипом которого стала Крапивна, расположенная в Тульской области, куда драматург попал во время лаборатории в Ясной Поляне. На центральной белой стене, расположенной в глубине сцены, развешаны фотографии мест действия, такая же экспозиция на задней стене. Виды природы, локальные стройки, невысокие обшарпанные здания, полуразрушенный собор, бездомные собаки.

В спектакле Марата Гацалова нет закрытых пространств — условные комнаты в домах семей Зуевых и Морозовых никак не отделены друг от друга, только разнесены по разным углам сцены. Все, что происходит в пьесе между людьми, происходит у всех на глазах: свидания, семейные посиделки, уличные разборки, ссоры. Как в любом маленьком населенном пункте — вся жизнь на виду.

Пьеса «Экспонаты» — одна из наиболее востребованных современных пьес в театре, ее ставили в Омске, Калуге, Москве. Текст «Экспонатов» лишен декларативности, в нем нет эпатажности, зато есть точная картинка настоящей жизни провинциального городка, есть история взаимоотношений персонажей. При желании «Экспонаты» можно поставить как семейную драму с иронической реминисценцией на шекспировскую тему: на поверхности лежит конфликт между двумя соседскими семьями, тянущийся десятилетиями. Когда-то у Зуевой был роман с Морозовым, а Морозова была возлюбленной Клима Зуева. Эти любовные линии не далекие воспоминания, не груз прошлого, они живы и в настоящем: Зуева (Светлана Попова) приходит к Морозову (Сергей Жуйков) в его магазин, и они сидят в углу рядом с кассовым аппаратом, посреди пластмассовых ящиков с бутылками водки. Он в майке, в тренировочных штанах, крепкий, коротко стриженный, она в цветастом платье, по моде 70-х, с роскошными «молодыми» волосами, попорченными краской. Он снимает заколку, распускает ее роскошный хвост, а дети, родственники обоих, каждый из своего угла привычно наблюдают. Также и Клим (Георгий Болонев) настырно обнимает Морозову (Светлана Пожникова) на глазах хмурого, проходящего мимо мужа. Теснота жизни переплела все судьбы в один клубок, и неизвестно, плохо это или хорошо. На фоне этих зыбких отношений развивается любовь полынских Ромео и Джульетты — Вали Морозовой (Евгения Камбалина), сотрудницы музея, и начитанного худосочного паренька Ромы Зуева (Андрей Жилин), с нестриженной шевелюрой и с изображением Башлачева на футболке.

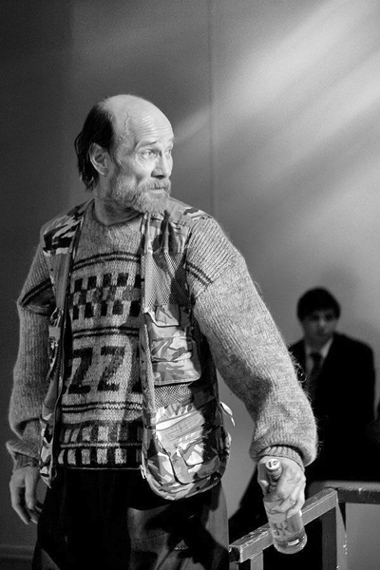

Так что история жизни, мелодрама — все то, что востребовано в массовом искусстве, здесь есть, и прописано увлекательно, подробно, не утрированно. Для режиссера важно уметь увидеть этих людей, не обмануться их кажущейся простотой. В спектакле Омска, показанном на «Золотой Маске» месяц назад, склонность к типажности чувствовалась: Юра Морозов, хозяйственник, владелец магазина, был показан трусливым, антипатичным, рыхлым интеллигентиком в сломанных очках, молодежь карикатурно дергалась в отблесках софитов под позднего Шатунова. Артисты Прокопьевского театра играют своих персонажей очень точно и верят в сложность каждого человека: даже гопник Паштет (Андрей Щербаков), которого наглядно и с ироничной симпатией очеловечили, дав этому простаку в трениках вычурное имя Эдуард, здесь не хамоватый дебил, а бестолково шатающийся, мающийся от тоски и ненужности пацан. Немножко трагический клоун. Когда Клим стягивает с него шапку, Паштет, с неожиданно обнаружившейся копной рыжих волос, оказывается даже симпатичным, с тонким лицом. И вполне комическое недоумение героя — почему его выгоняют и не дают выпить, ведь он помог Климу сумку донести! — достойно сочувствия.

За «Экспонаты» берутся режиссеры тридцатилетние, близкие по возрасту драматургу: и этот поколенческий ракурс оказывается для них определяющим. Основное событие пьесы (не вымышленное, почерпнутое драматургом из реалий Крапивны) — инициатива неких предпринимателей по превращению города в музей под открытым небом. Узнаваемость маленького города, близость к столице, мало изменившийся с дореволюционных времен пейзаж — выгодные условия для аттракциона. Дома, сами люди, их быт — все обращается в приметы уходящего времени. Именно эта тема слома эпох оказывается важной для режиссеров, родившихся в застойные 70-е и повзрослевших в неопределенные 90-е, когда все менялось мгновенно и до неузнаваемости. Но только если в столице, в больших городах эти островки уходящего времени запрятаны в каких-нибудь хрущевках, где живут одинокие старики, то на периферии все по-прежнему, только приправлено разрухой. В этом смысле тема «Экспонатов» оказалась очень уместна в Прокопьевске, маленьком шахтерском городке со своей, отдельной жизнью.

Игра с признаками времени в спектакле Марата Гацалова выстроена тонко: когда Валя и бизнесмены готовят народные гуляния на площади, на сцену высыпают ряженые девушки и парни в русских костюмах. Они пляшут, топочут, поют дурными голосами залихватские частушки. В общем, устраивают безвкусную вакханалию. Эти пляски, это пение — псевдонародны. Это китч, оторванный как от настоящего, так и от истории. Вульгаризированный миф, давно не работающий культурный код. Никто по-настоящему не чувствует связи времен.

В прокопьевском спектакле в условном конфликте прошлого и настоящего — между Климом, отстаивающим заповедность своей жизни и бизнесменами в дорогих костюмах (Роман Михайлов и Анатолий Иванов), живущими в другом мире и насаждающими законы этого мира — нет однозначности. Если в омском спектакле Дмитрия Егорова Воронько и Черновицкий были дядьками в летах, бывшими партийными функционерами, то здесь это молодые люди с хорошими манерами, которым не просто идут дорогие костюмы, но и они идут этим костюмам.

В финале Рома, уезжающий в Москву, оказывается совсем в другом пространстве — где-то очень высоко, на колосниках. Здесь Москва, как у Чехова в пьесе, не географическое понятие (от Крапивны до Москвы езды три часа) — это другая жизнь, другое время. Рома, перекрикиваясь с Валей, бросает ей свою футболку с портретом Башлачева — ту самую, из которой не вылезал, живя дома. Это не просто ситуация, когда даришь любимому человеку что-то заветное, это переход в иные реалии: в Москве Рому ждет другая культурная среда, где культовым фигурам 80-х с их мировоззрением, с их поэтикой и энергией сопротивления места нет. В конце спектакля на загорающемся экране показывают фрагмент квартирника СашБаша, где он играет для каких-то иностранцев. Башлачев поет «Время колокольчиков» рьяно, болезненно:

И, пусть разбит батюшка Царь-колокол —

Мы пришли. Мы пришли с гитарами.

Ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл

Околдовали нас первыми ударами.

И в груди — искры электричества.

Шапки в снег — и рваните звонче.

Свистопляс! Славное язычество.

Я люблю время колокольчиков.

«You look happy» — констатирует кто-то за кадром.

Этот спектакль приедет к нам на «Радугу». Вот тут-то и созникнет третья точка «Бермудского треугольника» восприятия: в Новосибирске на «Транзите» было одно, в Москве другое, каково же будет существоание спектакля в питерском пространстве?.. Увлекательно…

И вот спектакль приехал.

Он оставляет двойственное чувство. С одной стороны, на уровне физиологического очерка, в нем есть точность актерских работ, письмо «типажами», прелесть незамысловатости, своя органика. С другой, именно эта типажность, стремление следовать натуре смущает: мы словно действительно разглядываем экспонаты, и это отношение к песонажам (зверушки такие…) меня лично не устраивает, не нужны мне музейные тапки, для меня эти люди не экспонаты, я хорошо, не по-туристски их знаю. И ведь Полынск (если относиться к этой несовершенной пьесе сочувственно) — это «вся Россия — Полынск», и важна не столько «похожесть» персонажей на районных жителей (ну, кто-то похож, кто-то меньше — и что?), сколько внутренний протестный пафос, который в пьесе есть. Неважно, что это за место («Заплатово, Дырявино, Разутово, Знобишино, Горелово, Неелово…»), важно, что это модель страны. А внутреннего посыла и ОБОБЩЕНИЯ в спектакле не хватает (и пьеса во второй части становится крайне схематичной, конспективной). Видимо, чувствуя это, М. Гацалов привешивает на финал идеологему: всем хорошо известную хронику с Башлачевым и пением «Время колокольчиков». Во-первых, это сразу сажает ритм, во-вторых, не выверено по времени (очень долго и рыхло), в третьих выглядит тем самым «выводом», который из сочинения не следует, потому необходима цитата из другого автора… классика. Если чего не поняли — объяснит Башлачев.

С актерами Гацалов умеет работать, прокопьевские артисты играют живо, органично, по-киношному. Поклон им. Но не хватает режиссерских простроек, например, ярости Клима: откуда он пришел? отчего и почему взялся за ружье? Понять этого нельзя, мужик спокоен, не простроено ему нарастание действия, все движется «картинами, и откуда возникает этот бунт — остается загадкой.

Актеры органичны, действительно. Но пьеса оставила более цельное впечатление, финал вообще как приклеенный. Режиссеру надо было, чтобы Башлачев сказал, что хочет жить и умереть в России? То есть — «любите Родину»?

Да, Анна, «дурные голоса» в пении частушек были как раз приблизительно в традиции, хотя утрированность и неуместность присутствовала, но, скорее, в самой ситуации и в стилизованности костюмов. А вот эпизод с пением за сценой — явно для того, чтобы подчеркнуть кульминационность сцены нелепого и страшного убийства — резанул мне слух, уж больно сильно орали. Да и песня как-то совсем не подходила. В общем, что-то я режиссерской задумки не поняла.