О спектаклях XIV Международного театрального фестиваля тюркских народов «Науруз»

Среди вопросов, которые задавали иностранные гости «Науруза», чаще прочих звучал следующий: «What’s the difference between Russian theatre and Turkic one?» Вопрос этот широк, как и фестивальная программа, и ответить на него односложно значило бы ответить мимо. Можно попытаться выделить самое сущностное в возможном ответе. Самое же сущностное, кажется, в том, что человек тюркоязычного театра находится в диалоге в первую очередь с мирозданием, он погружен в живой и огромный, обладающий волей и смыслом мир. Это разговор двух пространств: пространства человеческого тела и пространства мира. Фокус «Науруза» был сосредоточен на глубинных процессах обоих пространств, на бездне, которая разворачивается изнутри человека в космос. Так устроены самые сильные работы, так устроены и слабые спектакли. Тюркоязычный театр стремится к вертикали.

Это всегда отражено в сценографии. Максимально свободное, практически пустое сценическое пространство великих степей и врезающиеся, слетающие, взлетающие вертикальные конструкции.

В чрезвычайно просто и несколько старомодно устроенном спектакле Национального музыкально-драматического театра Туркменистана имени Махтумкули «Любовь и страдания», где в пустоте разворачивалась история любви Лейлы и Меджнуна, вся сценография была представлена лишь огромными элементами национального костюма, свисающими с колосников, яркими, богато украшенными орнаментом, принадлежащими, кажется, какому-нибудь эпическому великану.

Национальный костюм как способ самоидентификации, как подробность о самих себе и запись взаимоотношений с мирозданием, богато орнаментированный, со множеством деталей — зачастую самая объемная и говорящая, самая «бытовая», земная часть театральных тюркских текстов.

Театр Олонхо привез спектакль молодого режиссера Романа Дорофеева «Три светила» по произведениям якутских классиков. В основе — легенды о рождении народа, о рождении трех хранителей его души: Олонхосута — поэта, Кузнеца и Шамана. В прозрачном воздухе, наполненном теплым светом нового дня, пробуждаются три младенца, пуповины уходят в небеса — три солнечных луча, обвязанные ленточками. Пуповина, накрепко и навсегда связавшая мир горний и дольний. Срединное существо рождено, чтобы «Летать без крыл. Освещать темноту». Трогательные нелепые младенцы, впервые увидевшие свои пальчики, вырастают в трех юношей, которые с изумлением обнаруживают дар внутри себя. Один пробует голос, второй чувствует острую боль: дар — это больно, шаману отзывается мир. Нарратив легенды сопрягается с поэтическим описанием мироздания вообще. Мир симметричен, на сцене все уравновешено, в устройстве мироздания тоже. Вместе с людьми пробуждаются гнет и зло. Здесь это человек в узнаваемой кожаной куртке с револьвером, из которого он стреляет легко, не раздумывая. Три светила погибают от выстрела в затылок, но поэтические строки заклинают зло. Колесо мира совершает еще один оборот, история начинается сначала. И противоестественный ход вещей оказывается вписан в великий круг бессмертия, становится его частью.

На берегу озера Кабан Жамбылский казахский театр драмы имени Абая показал лирико-эпическую поэму о любви и вражде «Кыз Жибек». Выразительный, полный витальной силы и страсти танец, невероятно красивые национальные костюмы и те, кто носит их, эпическое достоинство каждого движения — спектакль этот, сыгранный между сумеречным небом и темной водой озера, возвращал живое и глубокое дыхание древней легенде. Этому театру невероятно идет высокое небо, открытое пространство.

В «Лавине» режиссера Ильвиры Ибрагимовой Кыргызского ТЮЗа мир буквально задыхается, укутанный, укрытый полиэтиленом. Он и снег, и лед, и что-то совсем не живое, удушающее и обездвиживающее. Очень подробно и бытово простроенные горизонтальные взаимоотношения между людьми здесь помещены в совершенно метафорическое пространство, работающее с сенсорной, кинестетической памятью, с памятью ассоциативной. Попытка укрыться от снежной лавины приводит к тому, что лавина страха давно погребла все живое в этом маленьком горном селении. А жестокий варварский закон кажется непреодолимо целесообразным. Персонажи двигаются бесшумно, говорят шепотом. Они все ждут, что с небес обрушится толща смерти. Припадают при любом громком звуке к земле. И все говорится и делается здесь с оглядкой наверх, на черноту за целлофановым потолком.

Звездой фестиваля стал казахский «Romeo & Juliet», поставленный Диной Жумабаевой в Государственном театре кукол Алматы. Большой стол, белая бумажная выгородка, очертания витража собора и ворох белой бумаги, из которой появляются белые — хрупкие, кажется, будто бумажные, — гапитные куклы. Эту историю артисты играют так, словно не было никакой великой истории этой пьесы, словно мы читаем ее впервые. Слова звучат здесь просто и искренно, обнаруживая свой чувственный первый, забытый уже смысл. Совсем молодые артисты играют с куклами, уподобляясь детям; дети — они точно так же разыгрывали бы эту историю, так непосредственно увлекаясь самой игрой и сюжетом. И любовные слова здесь, конечно, летят самолетиками. Шпана и хулиганье сражаются на площади по совершенной своей глупости и мальчишеской задиристости. Суетная писклявая Кормилица влюбляется в Ромео чистой и восторженной любовью и помогает Джульетте со смущенным пониманием и радостной готовностью. Любовь есть Бог, и любящий способен творить лишь благо. Ромео убивает Тибальта случайно, запустив в отчаянии в его сторону комок смятой бумаги. Мертвые куклы Меркуцио и Тибальта зависают между небом и землей укором, взывая не к мщению, но к милосердию, ослепительно белые в темноте собора, они отзываются распятием.

Ромео и Джульетту играют артисты. Совсем дети. Пронзительная самая первая юность, щемящая ее скоротечность, узкие запястья, торчащие ключицы, высокие скулы, страстное нетерпение не раздумывающей ни секунды любви, стремительность — здесь есть все, что так необходимо этой пьесе. Мир, кажется, освещен сиянием, исходящим от них. В ночной сцене полнота бытия, льющаяся из их глаз и кончиков пальцев, затопляет этот бумажный город. В соборе они все не могут оторваться друг от друга, отцу Лоренцо и Кормилице приходится растаскивать их. В свою единственную ночь они пьяны от слез и от любви. Когда Ромео покидает ее, малышка сворачивается под столом, потерянный и испуганный ребенок. А куколка-Кормилица жалеет ее, гладит маленькой ручкой. Смерть приходит так же стремительно. Куклы сброшены в ворох бумаги, игра окончена. Тела мертвых детей, безвольные и одеревеневшие, прислоняют к ножкам стола. Здесь все кажется так просто, и так исчерпывающе, и так невероятно больно.

В спектакле Айдара Заббарова и художника Булата Ибрагимова «И это жизнь?» Театра имени Г. Камала опрокинутая на землю огромная темнота холодного и пустого космоса, в которой ни звезд, ни ветра, ни движения, — постепенно сковывает все живое. Снег здесь падает отвесно, а свет ложится продольными полосами, стелется горизонтально. Высоченные телеграфные столбы отмеряют миру ритм и задают масштаб. Маленькие люди внизу, в пустоте бегают, суетятся. Весь скарб — брикеты сена. Они — и парты в медресе, и кровати, и молельный коврик. Пространство для сирот, для огромного одиночества. По сюжету герой, преисполненный надежд и желаний, идей о переустройстве жизни, влюбляющийся, ищущий, неугомонный, со временем, вырастая, выхолащивается до биологической функции: ест, пьет, изменяет жене с прислугой. Жизнь прошла. Не физически, но сущностно. Метафизическим сюжетом же становится то, как равнодушие, отсутствие любви, пустопорожняя утроба мира пожирает живое и порождает пустоту.

Искандер Хайруллин играет героя с детства и до середины жизни. И в этом отсутствии возраста мальчик-мужчина практически не меняет пластического рисунка по мере взросления, не играет ребенка; здесь тоже явлен вакуум, обездвиженность жизни. В трехчасовом спектакле была всего одна секунда нежности, когда мальчик, прощаясь, в торопливом и неловком движении припадал щекой к ладони матери. Здесь запрет на нежность, на ласку и запрет на боль. Жестокий отец, жестокие учителя, жестокие одноклассники. Здесь постоянно бьют кого-то, отталкивают и высмеивают, продают тело и изменяют, и все это происходит легко, обыденно. Герой Хайруллина стесняется быть, стесняется своего тела, разболтанного, себя не знающего. И простодушие героя, его откровенная тоска о любви и ласке, всегда отставленная в сторону в немой просьбе рука и опущенный застенчивый взгляд — все это неуместно и ненужно здесь. Он стареет в секунду, пустеет. Финальный монолог, где, ведя счет всем своим утратам, всем истаявшим надеждам, он все повторяет «и это жизнь?», Хайруллин ведет грандиозно. Погашенная боль, погребенная, дает его горькой исповеди лишь гулкость эха, она не видна в саркастической улыбке, не ломает расслабленного тела, все, что он произносит — выше боли на три аршина.

Спецпрограмма «Науруза 2019» была посвящена театру из Башкирии. Татарский театр из Уфы «Нур» привез «Женщину из прошлого» Шиммельпфеннига. Герои внутри гигантской коробки из фанеры, в окружении коробок поменьше собираются выехать в новую жизнь, но прошлое не отпустит. Режиссер Байрас Ибрагимов нашел интересный и действенный ход: постоянные сценические ретроспекции заставляли героев вновь и вновь повторять сцены, повторять слова, буксуя на месте в отчаянной попытке сдвинуться хоть на шаг. Но излишнее забытовление, заземление сюрреалистичной пьесы, в свою очередь, не давало спектаклю пробраться к глубинному и подсознательному, что так важно для этого текста.

Салаватский государственный башкирский драматический театр сыграл «Глумова» молодого режиссера Антона Фёдорова. Егор Дмитрич — единственный живой человек, холодный, наслаждающийся властью, пишущий в своем блокноте, завороженно глядя в пустоту. Он уже начал терять свое человеческое. Вокруг механические куклы, странные и страшные, присыпанные пылью, сбежавшие со сломанной ярмарочной карусели, из закрытой комнаты страха. Остроумные сцены, великолепный грим и костюмы, очень точно сделанная пластика ржавых кукольных суставов существуют совершенно отдельно от текста Островского, глыбы которого зачем-то старательно и нудно произносят куклы и который менее всего можно представить сценарием голливудского ретро-хоррора. Впрочем, грандиозная актерская работа Рамзии Максютовой, в чьих Манефе и жутком похотливом Крутицком, крошечном безумном клоуне, невозможно признать одну актрису, или бесконечно нежный лирический трогательный дуэт Курчаева и Машеньки, очень точные оценки, подробные, но механические взаимоотношения странного народца составляют самостоятельный и небезынтересный сюжет спектакля.

Начинал башкирскую программу золотомасочный спектакль из Башкирского театра драмы «Зулейха открывает глаза» Айрата Абушахманова. Пронизанный легендой, с промельками парадоксального счастья, этот огромный спектакль глубиной и чувственностью, подлинностью и разнообразием жизни, которая бесконечно расширяется и меняет своих героев, сбрасывает со счетов все несовершенства романа.

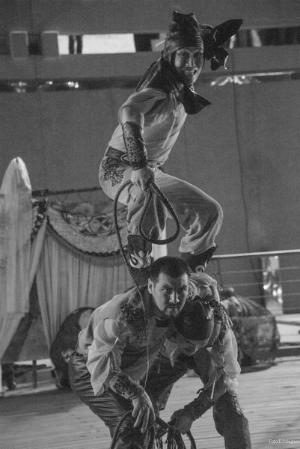

Азербайджанский театр «Юг» привез «Три версии загадочного убийства» по Рюноскэ Акутагаве. Темпераментный, терпкий и сексуальный, с замечательной актерской работой Октая Мехдиева, чей приземистый, ширококостный, с мощной покатой спиной Грабитель буквально подчиняет пространство своей пластике охотящегося хищника, спектакль этот вышел о непознаваемости скорее не истины, по Акутагаве, но человеческой природы. О ее изобильной противоречивости, сложности, о непредсказуемых свойствах страсти.

В детской программе Казанский ТЮЗ им. Г. Кариева играл «Необыкновенные ичиги» по рассказу Гаяза Исхаки. Хорошая литература для детей о мальчике, который ждал сафьяновых сапожек с ярмарки и сделался из-за своего хвастовства объектом насмешек, стала в мастерских руках режиссера Рената Аюпова обаятельным и действенным театральным текстом, полным нежной терпеливой любви родителей к ребенку, которая рифмуется с отеческой, божественной любовью к человеку. Это образовательный, социальный спектакль, который рассказывает праздничную и светлую историю, наполненную теплым религиозным чувством.

Бережное, восхищенное отношение к национальной культуре и религиозности объединяет родовым признаком все татарские спектакли. В «Воспоминаниях барышни Гуляндам» Татарского театра драмы и комедии им. К. Тинчурина — спектакле изящном, словно ожившие дагерротипы, — рассказывается история первой любви великого композитора Салиха Сайдашева и его ученицы Гуляндам. Минималистичная, но очень атмосферная декорация замечательного Булата Ибрагимова в секунду переносит в начало двадцатого века: купеческий диван с высоченной деревянной спинкой, уличный фонарь, выхватывающий холодным светом черное фортепиано. Живая музыка (в глубине сцены расположился маленький оркестр), сдержанные и обаятельные актерские работы, точные и строгие костюмы, аккуратные приметы времени сочетаются тут с характерными чертами мелодрамы, которые, в свою очередь, выглядят удивительно органично. Резеда Саляхова играет непосредственную, порывистую, но воспитанную в строгости влюбленную девочку. Здесь и отставленные изящно пальчики, взлетающие крылышки пелерины, кокетливые маленькие шажки, но и дурацкая шумная девичья возня, и первые горестные открытия сердца. Маленькая порхающая птичка. И вновь свободное, дышащее пространство и ощущение истории и времени в сумраке за кругом света на авансцене. Просто и ясно устроенный мир спектакля, нежная интонация, идеально выдержанное равновесие — все здесь сделано с замечательным чувством меры, дает возможность развернуться внутреннему сюжету спектакля: в первую очередь это рассказ о татарской культуре рубежа веков, о музыке, литературе, но и о бытовой домашней культуре времен казанского модерна.

«Водяная» Набережночелнинского государственного театра кукол не избежала ошибок типичного детского спектакля. Чудесный самобытный, разнообразный, очень внимательный к деталям мир подводного царства, со множеством обитателей, красочный, с завораживающей медлительностью существ под толщей воды, помещен был в рамку прямого и необязательного обращения к детской аудитории с неправдоподобно сладкими интонациями. Рамка, к счастью, была совсем узкой. Прекрасное кукловедение, придуманные живые характеры, подробно сделанный дом героя — с кроваткой, караваем на столе, окошком, которое распахивается ветром, и прочими милейшими деталями, — заставили быстро забыть об этой досадной привычке заигрывать с детьми.

«Холодные ножны» Сергея Потапова одновременно вызывают в театроведческой памяти призраки двух великих театров: Брехта и Някрошюса. Крошечный город Мензелинск привез спектакль из тех, которые в бессилии пересказать не пересказывают. Спектакль, где в пустоте оголенной сцены разыгрываются метафоры необозримой широты. Последовательность равнопротяженных коротких сцен, дающих повествованию строгий ритм, где каждая сцена вытянута своим упругим смыслом, как линия в наскальной живописи. Сцены надо разгадывать, разглядывать: в них небесный шифр, каждая выстреливает пучками смысла — в Шекспира, в мифологию Античности, в минувший век. Играют по-карнавальному серьезно, площадная мистериальность оборачивается кровавым шальным гиньолем, после чего затихает обратно. Каждая короткая, равноудаленная от другой метафора точна, как укол. Приемы высокой театральной поэтики создают этот математически выверенный, прозрачный, каллиграфический текст —притчу о Батыре, который идет за напророченной славой, слепнет от блеска золотого будущего и не видит ни жестокости, ни алчности, ни глупости, губит мир и себя. Притча эта играется по-брехтиански нагло и голо, легко и горько, своим тоном развенчивает пафос истории, иронизирует над ее железной хваткой.

Михаил Башкиров написал пьесу, отсылающую одновременно и к загадочному сумеречному театру Гоцци, и к эпическому театру. Множество театральных традиций, поисков встретились в этом тексте и в этом спектакле. И получился чрезвычайно скупой, строгий и насыщенный большими смыслами и большой болью спектакль. Единственное, что можно пожелать Мензелинскому театру, чтобы этот сценический текст увидело, услышало как можно больше людей.

Тюркский театр тем отличается от прочего, что иначе смотрит — взглядом, устремленным в небо, в уверенности взаимного устремления.

Комментарии (0)