О фестивале Open Look XXII Focus Russia

Open Look XXII Focus Russia все же состоялся. Четыре дня, 22 спектакля плюс обсуждения показов, open talk, онлайн-трансляции всех событий и (хочется добавить: «самое главное») выпуск первого номера альманаха фестиваля Open Look!

Фестиваль получился необычный и важный. Focus Russia (полностью и только русская программа) проходит впервые за историю фестиваля с 1999 года. Как отметил директор фестиваля Вадим Каспаров, «время ученичества закончилось», и решение сделать фестиваль с русской программой не было связано с пандемией, оно пришло раньше, «стало очевидно, что современный танец нашей страны очень интересен и ему пора начать делать вылазки из своего кокона»1. Программа фестиваля, которая была отобрана экспертным советом (Кристина Матвиенко, Екатерина Васенина, Анна Ильдатова, Светлана Улановская), должна была представить «не просто определенное количество спектаклей, а срез того, что происходит сегодня в российском современном танце»2.

Действительно, мы увидели работы трех поколений хореографов: зачинателей отечественного современного танца (Саша Кукин, Наиль Ибрагимов, театр Олега Петрова…), среднего поколения (Алиса Панченко, Саша Гурвич…) и молодых авторов (Павел Глухов, Анна Щеклеина, Мария Николаева…). Разные формы высказываний представили палитру вариантов соотношения музыки, телесности, хореографии и нарративности: от перформанса с элементами театра doc (Константин Челкаев, Меta / Москва) и танцтеатра до чистого танца. Ведущим танцевальным направлением стало то, что принято сейчас называть контемпорари3 — танец трудноопределимый, всеядный и для каждого хореографа свой, при этом редко индивидуальный и узнаваемый.

Интересно, что смещение фокуса фестиваля произошло не только в сторону самоидентификации российского современного танца, но и идентификации, связанной с гендером. Неожиданно фестиваль получился с «женским лицом», как по составу хореографов (на 22 танцевальных спектакля 17 авторов-женщин), так и по темам спектаклей. Примечательным в этом смысле стал третий вечер, на котором было представлено четыре работы: «Лилит», «Танцовщица», «Firebot», «Female gaze». В этот же ряд можно добавить спектакль Алисы Панченко «Бабы. Бах», закрывавший фестиваль.

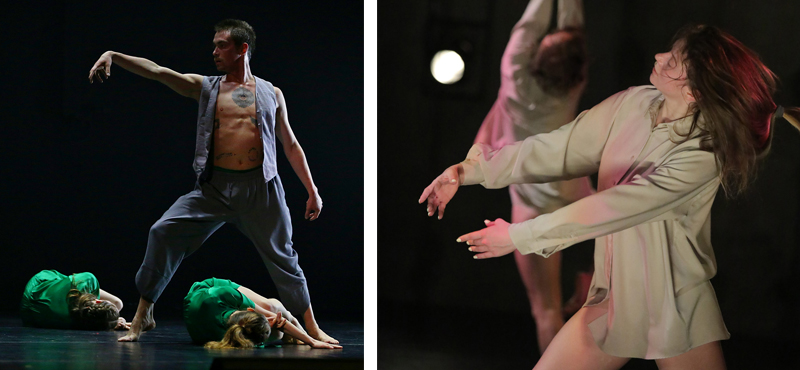

Сцена из спектаклей «Лилит» и «Бабы. Бах».

Фото — архив фестиваля.

«Лилит» ("Солянка«/Киров, лауреат «Золотой Маски 2020») — моноспектакль о первой женщине на Земле в исполнении Полины Глухих — удивительно красивой, даже какой-то захватывающе совершенной и при этом очень актерски выразительной и внутренне свободной танцовщицы. Артистка в леопардовом стрейч-платье, которое она «трансформирует» то в крест, то в косы, то в тряпку для быка, примеряет классические женские образы: Мерлин Монро, Кармен, женщина-вамп, мать с младенцем и демоница Лилит, пожирающая детей, которых только что баюкала. Галерея женских ролей, ни в одной из которых героиня не находит надолго ни успокоения, ни пристанища. Играющая, соблазняющая, мрачная, отчаянная, мучительно-болезненная, неприкаянная, жестокая, совершенная и страшная — Лилит предъявляет миру «неприглядное» и табуированное темное, мятущееся и не понимающее себя женское начало, находящееся в процессе собственной идентификации. Вынырнув из этого психоделического омута, героиня собирает себя в финале в видимую целостность: она спокойно, медленно отступает назад, всматриваясь то ли в своих демонов, то ли в будущее, то ли в зал…

«Бабы. Бах» Алисы Панченко (Танцевальный театр "Алисий пляс«/Санкт-Петербург) — это полифония женских «голосов», исполненная ироничного и витального (!) сюра, фантасмагория, навеявшая отчего-то ассоциации с фильмами Ренаты Литвиновой, но без поэзии смерти, а про живых земных баб-богинь с волей к жизни и чувством юмора: на сцене 17 босых женщин в разных черных платьях и брючных костюмах, 17 стульев, портрет Иоганна Себастьяна Баха, портрет Виктора Цоя, банка «Колы». Разные по составу участниц и содержанию эпизоды, почти не связанные внешней логикой, выстраиваются в поток подсознания, в некое сюрреалистическое действо под музыку Баха, «Восьмиклассницу» Цоя, «Баха» Сергея Шнурова, частушки, тиканье часов и жужжание мух… Участницы действа пляшут, воют, моют пол, ковыряют в носу, медитируют, эротично стонут и некрасиво «ыкают». Они истерят, хохочут, скачут на стульях, имитируя соитие, рычат, «рожают», зовут маму, дерутся, трясутся, блюют, горбятся и кричат. Женщины молятся: «Я не фантазирую. Мне дан дар созидать без разрушения. Я — женщина. В моих силах научить любить, прощать, видеть, творить добро. Я — ясновидящая. Я — душа твоя чистая. Я услышу тебя, ты есть свет очей моих. Я — женщина, я — коленопреклоненная. Мне дан дар. Я клянусь. Потому что ты есть»4. Присутствие на сцене таких разных внешне, по возрасту и телесно, обычных и одновременно необыкновенно интересных женщин уже создает смысловое поле: на эту разность интересно смотреть, появляется желание раскрыть и узнать ее. Среди героинь есть типажи: монахиня, девочка-хулиганка, взрослая «опытная» женщина и романтичная барышня. Объектом всеобщего женского поклонения становится хрестоматийный портрет Баха на стене. На время хулиганка заменяет его другим кумиром — Виктором Цоем, но все же гегемония Баха будет восстановлена. По замыслу, Бах в спектакле «отвечает» за возвышенную вертикаль, а полифония женских образов — за земную горизонталь, и их пересечение должно рождать смыслы. Шнур-Бах, рычать-молиться, земное-высокое, есть-молиться-любить: женщина-поток, женщина-чувство, сумбурная, истеричная, непонятная, сама в себе теряющаяся, разная, несущая в себе вселенную, где есть место всему, — и все это, не разделяя на высокое или низкое, принимает и предъявляет миру автор спектакля.

В работе (work-in-progress) феминистской направленности «Firebot» хореограф Алина Белягина (Сочи/Мюнхен) пытается исследовать феномен женщины-андроида, широко представленный в современной культуре: гиперсексуальность на службе у хозяина-мужчины.

Сцена из спектаклей «Female gaze», «И, I, АЙ-ЙА, 12345678!» и «Танцовщица».

Фото — архив фестиваля.

Еще одно феминистское высказывание, перформанс Алены Папиной (Москва) «Female gaze», был призван, по словам автора, «создать прецедент» и «исследовать аффект» в связи с актом введения в тело «инородного предмета» (фаллоимитатора), который обнаженная девушка вставила в себя, сокрывшись за кубом, после чего некоторое время побегала с ним, пританцовывая и придерживая его, чтобы не выпал, а после освобождения от «инородного предмета» забылась в как бы экстатическом танце. Прецедент в российском официальном пространстве, возможно, и был создан (риторический, конечно, вопрос: оно того стоило?), однако аффект состоялся, кажется, лишь у самой исполнительницы. Зрителю перформанс навеял, помимо скуки, сожаление о почти часе потраченного времени (взамен заявленного получаса), а также сомнения в том, кто и кому должен был заплатить за просмотр.

Интересную и неожиданную тему затронули Елена Тихонова (Санкт-Петербург) в танцперформансе «И, I, АЙ-ЙА, 12345678!» и Александр Гурвич («Окоем», Екатеринбург) в спектакле «Танцовщица». Это тема «вынужденного насилия, совершаемого танцовщиками над собственным телом и сознанием в рамках профессии». Перформанс Елены Тихоновой с карикатурным мастер-классом для зрителей по типичной «хореографии» детского коллектива и аудиозаписью репетиции народного ансамбля с «убийственными» тирадами руководителя — смешной, теплый, очень личный и в то же время близкий любому танцовщику, предлагает поле для рефлексии на тему «как все это начиналось и что из этого вышло». В «Танцовщице» три артистки (Елена Хватова, Екатерина Катышева, Светлана Горбунова) исследуют свои детские воспоминания в поиске истоков виктимной модели поведения, показывая миф о красоте танцующего тела с оборотной стороны телесного и психологического насилия, берущего начало в детстве.

Своеобразным мужским аналогом «Лилит», версией поиска себя, можно назвать спектакль Павла Глухова (Москва) «Арррр». Это обаявший зал азартной мужской энергией дуэт Николая Гаврилина и Игоря Прудского, условно обозначенных как Слабый и Сильный (разные люди или разные начала в одном человеке). Интересная актерски работа двух танцовщиков, разыгравших на разрыв и одновременно с мальчишеской дурашливостью историю о том, как слабый научается быть сильным, никакой — каким-то, не знающий себя — собой. Пройдя через ряд провокаций от Сильного, Слабый переживает его инициирующий поцелуй, обретает голос, и ему удается, наконец, произнести слово «Я» — несколько буквальный, но оказавшийся важным для хореографа образ.

Еще хочется сказать особо о двух спектаклях — «Шопен. Carte Blanche» (номинант премии «Золотая Маска 2020»; Кристин Ассид/Франция, ТанцТеатр/Екатеринбург, худрук Олег Петров) и «Разговор с Мерсом» Саши Кукина (Театр танца Саши Кукина/Санкт-Петербург).

Спектакль Ассид, такой интеллигентный, тонкий, без громких слов и спецэффектов, на музыку Шопена — влегкую снес голову и забрал сердце. Когда сидишь и не замечаешь время, когда все заканчивается слишком быстро, когда видишь чистое искусство, когда вдруг дурацкий вопрос «зачем все это нужно?» растворяется и исчезает в переживании того, что именно здесь и сейчас происходит тот самый смысл, красота и искусство, за которыми ты снова идешь в театр. Ассид как-то чертовски легко и непринужденно выстроила свой «перпендикуляр» к музыке Шопена, и вот в точке их пересечения случается самый настоящий зрительский аффект. Не следуя музыке буквально, но в непрерывном диалоге с ней Ассид рассказывает свою историю: сложенная из ряда отдельных сцен, она течет и воспринимается единой. Ее рассказывают семь танцовщиков5, каждый из которых — важная единица, привносящая свою индивидуальность и красоту. Это история чувств. Это история, которая случается на острой линии пересечения музыки и хореографии, и по ней мастерски проводит нас Ассид, даря обещанные в программке «воздух, невесомость, слезы и чистое наслаждение».

Сцена из спектаклей «Шопен. Carte Blanche» и «Разговор с Мерсом».

Фото — архив фестиваля.

Премьерный «Разговор с Мерсом» Саши Кукина создан в знак памяти и благодарности учителю. В 1990-е годы Кукин проходил оказавшее большое влияние на его становление как хореографа обучение в студии Мерса Каннингема в Нью-Йорке. «Разговор с Мерсом» отличается стилистически от других работ хореографа, что неудивительно, так как состоит спектакль из семи чистых хореографических фраз Каннингема, семи фраз Кукина и семи смешанных. Артистки труппы — Анастасия Синцова, Ирина Яценко и Полина Дубровкина — плетут техничную непрерывную танцевальную вязь разговора двух хореографов. Здесь меньше чем обычно партнеринга и чувственности, так важных в работах Кукина, но мы ловим его летящие фразы: в течение уже 30 лет хореограф работает над авторским языком, и он узнаваем. Кукин предлагает относиться к танцу как к поэтическому тексту, не искать смысл кроме того, что способен передать собственно хореографический текст. Спектакли Саши Кукина всегда поэтичны и чувственны, обладают метафизической вертикалью, ощущением потока и трепетным отношением к движению и фразе. Зрителю остается лишь ловить поток и наслаждаться поэзией чистого танца.

Было немного странно и невероятно тепло: мы все-таки собрались, мы вместе, мы смотрим танец…

1 Каспаров В. Фестивальный /или танцевальный/ ковчег // Альманах международного фестиваля современного танца «Открытый взгляд». — 2020. — № 1. — С. 6.

2 Улановская С. Экспертный взгляд // Альманах международного фестиваля современного танца «Открытый взгляд». — 2020. — № 1. — С. 89.

3 Терминология в современном танце требует уточнения.

4 Записано по памяти.

3 Алиса Некрасова, Анна Краснова, Виктория Осетрова, Татьяна Перетолчина, Алексей Бармин, Максим Голованов, Вадим Еремин.

Комментарии (0)