«T. I. M. E. (Время)».

Театр танца Си Син (Шанхай, Китай) в рамках XIV Международного фестиваля искусств «Дягилев P. S.».

Хореограф Си Син, художник по свету Лоу Ши Хоу, сценограф Ху Янжун.

После полутора лет относительной изоляции к нам возвращаются полноценные международные программы. «Дягилев P. S.», для которого кросс-культурная составляющая одна из центральных, в этом сезоне отметился двумя зарубежными постановками. «WITHIN» Танцевальной компании Адити Мангалдас задал планку. Представление знакомило с катхаком как методом и показывало его возможности. «T. I. M. E.» китаянки Си Син, неизвестной в России, и вовсе поставили в программу в качестве финального аккорда. Звук оказался негромким и особенным.

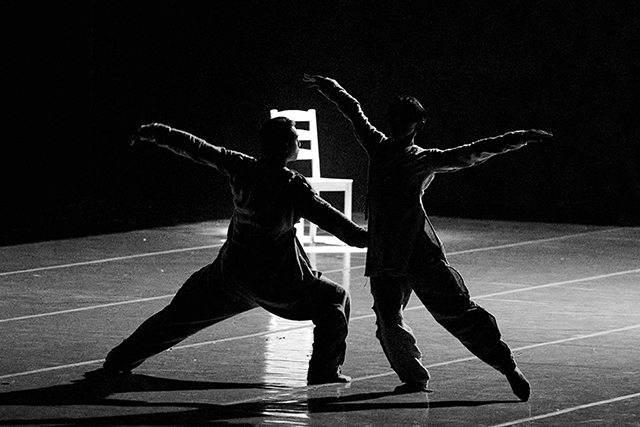

Сцена из спектакля.

Фото — Михаил Вильчук.

Программа четырнадцатого «Дягилева» обратила взор на Восток. Увидев ее всю, можно констатировать, что это сработало не как вынужденная мера (кто сейчас доедет до России из привычной и изученной Европы?), а как самостоятельный жест, во многом вписанный в концепцию фестиваля. Восток давно был в центре внимания художественного руководителя смотра Натальи Метелицы. Она делала ставку на Акрама Хана, еще не очень известного в 2015 году и в России, и в Петербурге, где проходит «Дягилев». Она миксовала с балетными коллективами «Сутру» Сиди Ларби Шеркауи — спектакль c шаолиньскими монахами, который больше можно было бы ожидать на московской «Территории». В 200-летний юбилей Петипа в качестве одного из хедлайнеров в Петербург приехали японцы «Noism», показали «Баядерку» в реалиях средневекового самурайства — и стали одной из самых интересных находок «по следам» Мариуса Ивановича. Приглашение Си Син было не внезапным и легло на подготовленную почву.

Кроме того, «T. I. M. E.» срифмовался с неизменной темой фестиваля, заложенной в названии. По следам Дягилева, осмысляя его самого и вклад, сделанный им. Рефлексия часто была не прямой — и китайская компания отразила один из вариантов размышлений.

Русский балет в XX веке настолько стал брендом, огромной, влиятельной силой, что сложно представить, что когда-то мир его не знал. Или что не всегда огромное количество компаний, компаниек и компашек по всему свету несли отпечаток русской школы — благодаря разъехавшимся по разным уголкам многочисленным сотрудникам Дягилева, позднейшим эмигрантам и артистам, которые стали циркулировать по миру в постсоветский период. Однако именно Сергей Дягилев приучил Европу любить русский балет, русскую культуру и ее особенности. В каком-то смысле в 1910-е годы импресарио занимался тем же, что делают в наши дни артисты из неевропейских стран: открывал искусство своей страны миру. Пусть и с некоторыми экзотизирующими натяжками и эклектичностью эпохи модерн.

Сцена из спектакля.

Фото — Михаил Вильчук.

Сегодня мир учится представлять себя шире, чем Евразия и Северная Америка. Все громче звучат голоса артистов из регионов, где относительно недавно и современного сценического танца-то не было (Си Син называет в интервью точный год появления контемпорари данс в Китае — 1987-й, всего-то около 40 лет). И они приходят, сразу рассказывая о своем регионе и его культуре, вписывая его в общую матрицу.

Было бы натяжкой, конечно, говорить, что Си Син, даже после того, как она дебютировала осенью 2023 года как первая женщина-хореограф из Китая в Парижской опере, равна Дягилеву. Ее история как минимум продолжается. Однако в «T. I. M. E.», в том, как спектакль устроен и как смотрелся, есть очень важная краска. Постановка открывает хореографический мир Китая — и так рифмуется с дягилевскими новшествами.

Спектакль Си Син — тихое, медитативное закрытие фестиваля. Обычно на финал стараются поставить что-то стопроцентное, «шумное» — хореографически, визуально, эстетически. Точка должна быть четкой. «Дягилев P. S.» рискнул — завершил программу задумчивым, текучим, построенным на сновидческих озарениях спектаклем.

Постановка буквально начинается со сцены засыпания. Безымянная героиня — ее танцует сама Си Син — медленно стекает по простенькому письменному столу. Состояние напоминает накачанного лекарствами человека. Тело «плывет», резко теряет опору, проваливается и внезапно упруго восстанавливает вертикаль. Кажется, что мышцы Си Син переливаются, как ртуть в мягкой оболочке. Она и мягкая, и сильная, и, что смотрится необычнее всего, плавная. Парит в воздухе, будто вокруг не кислород, а что-то плотное, поддерживающее мышцы и чуть-чуть им сопротивляющееся. Это качество движения, завораживающее, заставляющее смотреть на каждый обыденный жест или даже штампованное танцевальное движение как на незнакомые, сохранится на протяжении всего спектакля.

Сцена из спектакля.

Фото — Михаил Вильчук.

В том числе благодаря парению «T. I. M. E.» — спектакль о художественном времени. Не о философской категории — хотя и о ней тоже. Не о физическом явлении. Не о культурном феномене. Не о личном переживании изменений. А о том, что такое время на сцене. Постановка идет 75 минут. Но в них знакомые астрономические минута, четверть часа, час то растягиваются, то сжимаются. Мягкое, плавное движение, которое дополнено резкими переменами света, как будто погружает в транс и говорит: смотри, минута будет длиться не 60 секунд, а пока движется кисть. Или пока скользит нога. Ты будешь наблюдать за этим. Потом резко «проснешься», вернешься в привычную систему координат. И так — снова и снова. Внутри «T. I. M. E.» отключаешься от привычных астрономических категорий — и паришь мыслью вместе с артистами.

Кроме того, Си Син, материалы о которой говорят, что она соединяет европейские техники танца и китайскую философию, демонстрирует, что время — это и пустота, и безвременье. Спектакль происходит в нейтральном пространстве, которое очень напоминает сон не только потому, что в начале героиня засыпает. На сцене будто собрались много эпох разом. Над планшетом парят стулья разных времен и стилей, застрявшие в этом лимбе. Персонажи — одинаково одетые артисты — в один момент повторяют разные варианты одного события. В поп-культуре существует много ответов, как работает время. Си Син воплотила в спектакле один из них: множество вариантов, которые существуют параллельно друг другу. Когда сценическое действие «раскалывается» на три прямоугольника, где почти неразличимые люди совершают вроде бы одно, но с мелкими отличиями действие, понимаешь, что в этом мире время и есть, и исчезло разом. В каждом сегменте оно течет. Мы же — зрители — находимся над потоком и наблюдаем.

Сцена из спектакля.

Фото — Михаил Вильчук.

В том, как устроен «T. I. M. E.» — в нем есть персонажи, которые «перетекают» от одних артистов к другим, есть четкое ощущение темы и ее развития и нет линии сюжета, нет и есть время, тело работает в реальной физической среде и в тот же момент действует по правилам, которые задала Си Син, — проявляется даже не особость самого спектакля, а взгляд на зрелище, которое предлагают азиатские артисты. Эта постановка, безусловно, укоренена в местной культуре. Но нам не предлагают словник, не проводят экскурсию, а оставляют наедине с этой системой координат. В этом есть огромное внутреннее достоинство. Предложить познакомиться — и позволить изучить пространство самим. В каком-то смысле зрители «T. I. M. E.» оказываются в том же положении, что и его условная героиня: вот загадочно закачался торшер, знаменуя переход туда, где не ориентируешься, вот ты попала куда-то — а что такое «завременье», узнаешь сама. Просто разреши себе уснуть, упасть в этот мир и плыви по нему.

Комментарии (0)