«Чук и Гек». А. Совлачков и А. Шклярская по мотивам произведений А. Гайдара.

Новая сцена Александринского театра.

Режиссер Михаил Патласов, сценография и костюмы Александра Мохова и Марии Лукки.

Возрастная маркировка «18+» на афише спектакля, на первый взгляд, совершенно не согласуется с его названием — «Чук и Гек». Ведь когда-то всеми любимый рассказ Аркадия Гайдара о приключениях советских мальчиков до сих пор входит в школьную программу по литературе, и даже при большом желании сложно найти в этой поучительной истории что-то, не рекомендуемое для детского прочтения. Рассказ полностью соответствует заветам Надежды Крупской: «Детская книга — важнейший фактор воспитания. Мы стремимся воспитать из подрастающего поколения всесторонне развитых людей, сознательных и умелых строителей коммунистического общества». Эти слова жены великого вождя, гулко раздающиеся в темном пространстве сцены, — главный тезис, опровержением которого стал спектакль Михаила Патласова. Для режиссера гайдаровский текст — советский миф с шарнирными героями, «сознательными и умелыми», за которым кроются истории реальных людей того самого «коммунистического общества». Драматурги Андрей Совлачков и Алина Шклярская собрали воспоминания и документальные свидетельства более десятка граждан СССР, среди которых как нарком внутренних дел, так и работник железной дороги. Этот материал монтируется с оптимистическим повествованием о приключениях Чука и Гека, буквально оборачивая жизнеутверждающий сюжет темной стороной, — все сцены с использованием документальных текстов транслируются на экран в черно-белом цвете.

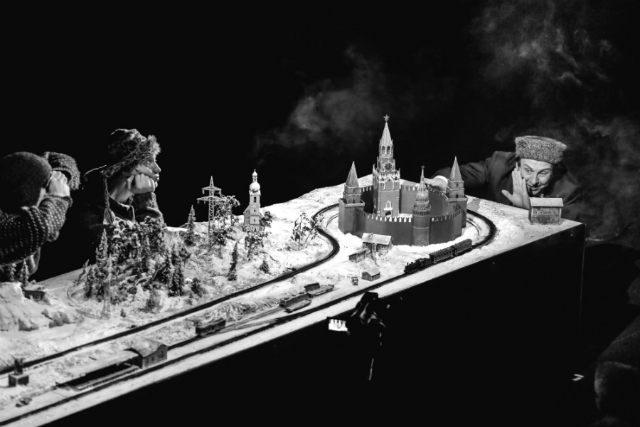

Главным героем спектакля режиссер делает самого Аркадия Гайдара — Петр Семак в красном пионерском галстуке, с широкой сумасшедшей улыбкой, играет неутомимого Оле Лукойе, заправляющего действием своей новогодней сказки. Он руководит собственным кукольным театром: на длинном столе выстроена чудесная русская даль, где возвышается Кремль из красного камня, а за его стенами — заснеженная тайга. И куклы в этом театрике не простые, а живые: благодаря законам перспективы и чудесам видеосъемки, проецируемые на огромный экран актеры вписываются в кукольный интерьер. Чук — Николай Белин и Гек — Дмитрий Бутеев — этакие двое из ларца, придурковатые шаржи отважных пионеров. Им под стать и Мама — Дарья Степанова, с рубленой пластикой и размашистыми жестами. Весь мир гайдаровского рассказа заключен в пределы кукольного плана, где действуют максимально жизнерадостные маски.

Яркую картинку советской сказки вспарывают крупные черно-белые кадры лиц тех, кто на страницы рассказа не попал. Резкая смена методов существования актеров усиливает контраст между двумя реальностями: герои советской действительности, в противовес гайдаровским, решены в психологическом ключе. Первый документальный монолог — отрывок из письма лагерного заключенного жене — Алексей Фролов читает медленно и сосредоточенно, в полной тишине. Мы видим актера в темной глубине сцены, а на экране — только его лицо. Оптическое приближение как бы усиливает эффект документальности, акцентируя внимание зрителя на живых изменениях мимики, которых лишены маски Чука и Гека. Выбранный драматургами отрывок письма разворачивает знакомую всем историю другой ее возможной стороной: может быть, папа мальчиков находится в тайге вовсе не по собственному желанию, и геологические работы — отнюдь не добровольные?

Документальный материал монтируется таким образом, что истории некоторых персонажей обретают драматургическую самостоятельность. К примеру, героиня Ольги Белинской Агнесса Миронова-Король, жена комиссара госбезопасности, арестованная по доносу, становится отдельным персонажем спектакля, равносильным Гайдару — Семаку. Воспоминания Мироновой о жизни до ареста и в ссылке раз от раза разбивают кукольный балаган гайдаровских героев. Сначала иронично, из глубины сцены актриса рассказывает о любимом Мироше, об ужинах с высокопоставленными друзьями, знакомствах, но в конце спектакля мы видим Белинскую —Миронову уже не на экране, а прямо перед нами, нервную, взвинченную и откровенную.

Кульминация спектакля — макабрическая пляска вокруг новогодней елки под воспроизводимую в обратном порядке песню «В лесу родилась елочка». На всех актерах — картонные маски счастливо улыбающихся лиц, униформа и серые ватники. В страшно-прекрасном мире под названием СССР, где Сталин в шкуре медведя играет в карты с другим медведем, где каждая семья воссоединяется, пусть и в тайге, во время праздника разгорается справедливый суд над виновным в оскорблении личности Вождя: кто заворачивал рыбу в газету с Его портретом? Неважно, здесь все равны, и виновен каждый.

Разрушение мифа о благополучии советского строя началось не сегодня, и вряд ли уже для кого-то будет потрясением узнать реальные условия содержания заключенных в лагерях или количество репрессированных в конце 1930-х. Но в спектакле Михаила Патласова важен сам ракурс рассмотрения этой проблемы — через переработку литературного мифа режиссер приходит не к развенчанию мифа идеологического, а к его подробному художественному переосмыслению.

Это ранящее, мучительное произведение, но боль, которую оно вызывает, нужна, ее нужно испытывать. Люди в зале плачут. Страшно, больно смотреть и слушать невыносимые документальные свидетельства поедания (даже буквального) человеками человеков. История нашей страны 1930-х, 1940-х, 1950-х, которую сегодня опять – в который раз! – лакируют в официальном телеэфире и в целлулоидных сериалах «про войну», здесь, у Патласова, предстает как гнойная, незаживающая, отравляющая весь организм рана под раскрашенной, фальшивой маской. Сказка о счастливом путешествии детей к папе в тайгу монтируется с жуткой реальностью сталинской России, и этот монтаж – кстати, довольно изощренный и разнообразный – производит сильнейший эффект. Вновь, после уже давних, но незабываемых «Антител» об убийстве молодого антифашиста Тимура Качаравы, режиссёр Михаил Патласов сделал спектакль, просмотр которого нужно бы сделать буквально обязательным для всех юных зрителей (16+, по крайней мере), потому что он содержит действенную прививку от тяги к насилию.

Татьяна Псарева пишет: «Разрушение мифа о благополучии советского строя началось не сегодня, и вряд ли уже для кого-то будет потрясением узнать реальные условия содержания заключенных в лагерях или количество репрессированных в конце 1930-х». Да вот ведь в чем дело: не знают, не хотят знать! Когда 30 лет назад я, рыдая, читала в вагоне дневного сидячего поезда «Жизнь и судьбу» (попутчики в купе – тогда сидячка была с купейными вагонами – смотрели на меня с удивлением), я была уверена, что все, абсолютно все в стране внимательно прочитали и Гроссмана, и Солженицына, и Шаламова, и больше уже никогда не будет возможно услышать про Сталина и про весь тот этап, что «был порядок» или что-то в этом роде. Ну и что теперь?.. «Министр культуры» объявляет, что сведения о количестве безвинно репрессированных сильно преувеличены… Тридцать лет после перестройки и гласности прошли даром для большинства, кто не захотел прочитать, узнать, усвоить. Зато окрепли во власти те, кто всё знает, но лжет с трибун и экранов, кто старый миф превращает в новый, делая из него уже совсем бесстыдно ярко загримированного покойника. Таланта ведь гайдаровского нет… Так что сегодня не только ложь, но еще и бездарная.

Прекрасные актеры. Невероятная Ольга Белинская, виртуозная, смелая. Замечательный Петр Семак! Как страшно он играет финал, где Гайдар изнывает от собственных непобедимых страхов, от чувства вины, от ужаса и стыда за всё, что совершил. Дарья Степанова – проникновенная, разнообразная. Аркадий Волгин… Он абсолютно достоверно предъявляет нам своего героя – охранника со стажем, уверенного в своей правоте. Этот человек – среди нас. Он глядит на нас глазами доброго дедушки, рассказывающего внукам о хорошей собачке, которая чуяла сбежавших заключенных даже под землей. И потом эти добрые глаза, сочащиеся жидким светом, вдруг становятся такими страшными, когда герой Волгина говорит, что нечего читать всю эту болтовню Солженицына, надо только работать, делать дело, и всё. Сталинисты сегодня здесь, вокруг, рядом. Вот что страшно.

Вообще «страшно» это главное, ведущее ощущение от спектакля. Страшно смотреть на бодрое в начале лицо Гайдара (прекрасно у Т. Псаревой написано про «сумасшедшую улыбку»). Страшно представлять себя на месте обычных людей – и тех, кого забирали, и тех, кто сторожил. Об этом тоже в спектакле много говорится. Привлечены свидетельства не только жертв, не только выживших лагерников, но и тех, кто «стучал», кто подписывал протоколы, кто охранял лагеря и тюрьмы. Не обязательно эти люди был палачами и прирожденными садистами (рассказы таких тоже звучат, о том, как привычка убивать выработалась с самого детства – это тоже очень страшно слушать, например, про палец, который подросток-убийца окунает в рану и нюхает потом, но это какой-то уже запредельный мрак). Нет, страшнее всего, наверное, в спектакле рассказы совсем обыкновенных, не злых и не жестоких людей – таких, как все, как мы, как я – получается, что каждый мог оказаться в любой из ролей. Да, мысль не новая, но почувствовать это всем существом – это очень серьезное переживание, поверьте.

Ольга Белинская играет Агнессу Ивановну Миронову-Король, делает это замечательно. Ее героиня в спектакле сначала вызывает омерзение, с такой подробной злостью представляет нам актриса эту суетную женщину, рассказывающую о голодающих детях в Караганде (старший брат скормил сестре тело умершего младенца-братика) – и тут же о пирах, которые закатывал начальник ОГПУ в Петропавловске Казахстанском. Но на самом деле легкомыслие (или слепота) Агнессы не становится цинизмом. И Белинская ухитряется, начав со злобной карикатуры, очень незаметно перейти к глубокому анализу героини – интересного, неоднозначного «продукта» сталинской эпохи. Эта в высшей степени «женственная женщина», для которой главное – любовь. И в том, как изуродовал ее режим и жизнь со «сталинским псом», столько же вины ее, сколько и беды…

Такой голос в спектакле очень важен. Потому что есть разные уровни сочувствия. Легко сострадать (ужасное выражение, но я его сознательно использую) изнасилованной пьяными мужиками несчастной, обезумевшей женщине (о жестоком групповом изнасиловании, так называемом «колымском трамвае», в финале рассказывает Д. Степанова). Но сострадать Агнессе Ивановне нам не так-то легко! Зрителю необходимо вместе с актрисой пройти путь к тому, чтобы начать сочувствовать этой женщине, чтобы расслышать в ее глупом лепете о вещах, шляпках, еде, сексе – голос самой жизни, которую убивают, топчут, уродуют. Жизни как она есть.

Напоследок, уже после благодарности всем создателям «Чука и Гека», скажу вот что.

Воспоминания Агнессы Ивановны Мироновой-Король (вернее, записанные устные рассказы) есть в сети – почитайте, это невероятно интересно. Она еще более неоднозначная личность, чем представлена авторами спектакля. Документ работает мощно, правда.

Не думаю, что просветительский месседж этого спектакля как-то оправдывает его элементарную невыстроенность. Механически прослоить светлую детскую повесть мрачными лагерными воспоминаниями тех же лет – вовсе не означает, что на выходе получим нечто третье. Превратить абсолютно трагическую фигуру советской литературы в кремлёвского клоуна – вовсе не значит предложить свежий взгляд на неё

А я вот солидарна с Е. Тропп.

Думаю, не вырос ли спектакль из предположения в лекции Д. Быкова о том, что отец работает в ссылке? Эту гипотезу Патласов материализовывает настойчиво и прямо — под каждый тезис текста Гайдара подкладывая сцену – “как это было на самом деле”. И в этом смысле спектакль, кроме всего прочего, о чем пишет Е. Тропп, имеет для меня сквозной сюжет — “сказку о неправде” искусства. О том, что за вымыслом всегда — другая реальность. И монтаж на эту тему как раз показался мне разнообразным.

Есть игрушечный мир детства, страна детства — с железной дорогой, елками и избушками. И если показать пейзаж на экране — игрушка окажется реальностью, картинкой или “кином”, “сказанием о земле сибирской”. Это материя искусства. Это мифологическое “детское” сознание.

А есть закадровая жизнь, документ, взрослая действительность. Но этот док-материал спектакль тоже дает очень-по-разному. То же “кино” из крупных, виртуозных и глубоких монологов-планов Белинской — это документ? Или это крупный образ, сыгранный актрисой именно как образ? И среди как будто документальных персонажей есть и мифо-кукольные, и более реальные (Д. Степанова), есть документы, косвенно касающиеся темы, а есть впрямую. Как будто каждый раз текст снимает маску, а там — еще одна маска, а уж за ей — собственно реальность, воспоминания, свидетельские буквы на стене.

И между этими мирами сходит с ума Гайдар, тоже меняющий страшноватые маски не вполне адекватного человека. И делает это все П. Семак отменно.

Ни секунды я не теряла линии, ни на секунду не расслаблялась спина, и не было монотонности. Композиционно, пространственно спектакль красив. При всем при этом…

Ничего подобного Д.Быков никогда не утверждал, напротив – подвергал сомнению в одном из эфиров

Ну, здрасьте! Про эфир не знаю, а лекцию прослушивала… Откуда б мне это взять?..)

Вот как раз сегодня переслушал эту лекцию – и рассказ перечитал

После трансляции спектакля в интернете и по следам недавнего семинара с первым курсом (дистанционного, разумеется…) хочу добавить несколько слов.

Изучила лекцию Дмитрия Быкова о «Чуке и Геке» в сети. Там и вправду нет ни слова о том, что дети с мамой едут к папе, который работает в ссылке. В лекции «СССР – страна, которую придумал Гайдар», которую я нашла (и аудиозапись, и расшифровку) этого нет. (Может, есть в какой-то другой лекции.) Зато там есть важнейшая для спектакля тема, собственно, вынесенная Быковым в название лекции. Гайдар ПРИДУМАЛ прекрасную, добрую, справедливую страну СССР. И как раз этот тезис перекликается с очень точным наблюдением М. Ю. Дмитревской о спектакле: там есть «сквозной сюжет “сказки о неправде” искусства».

Я бы сказала чуть иначе. Важно, что в спектакле Михаила Патласова открыт и подчеркнут именно процесс сочинения Гайдаром чудесной истории об увлекательном путешествии Чука и Гека. Зрители все время, в каждом эпизоде, видят, как на их глазах писатель творит (корчась и кривляясь, ломаясь от собственного вранья) сказочную действительность поверх реальной. Надо еще как-то особо подчеркнуть: есть пролог, в котором «творческое задание» дается писателю от имени Н К. Крупской. Зачитывается ее текст, в котором формулируется необходимость сочинения нового типа сказки для советских ребят, сказки, откликающейся на современность. И Гайдар, приняв на себя эту нелегкую роль (опять же, на наших глазах, надев кубанку и пионерский галстук, то есть, приняв свой хрестоматийный облик, надев маску), берется за сочинение: «Жил человек в избушке у Синих гор…». И потом зритель всякий раз видит, как разыгрывается (грубовато, чересчур ярко, почти карикатурно) очередная сценка, и как она потом выглядит, преломляясь через объектив, как реальность меняется, попадая в рамку кадра, будучи преподнесенной в художественном виде и т.д.

У Быкова еще прекрасно написано о том, сколько в «Чуке и Геке» страшного: «Смотрите, какая страшная повесть “Чук и Гек”, сколько в ней происходит ужасных вещей для четырёхлетнего ребёнка. Если сейчас перечитать её глазами ребёнка, который открывает свою первую книжку: телеграмму потеряли, коробочку выбросили, приехали — отца нет, волки кругом, мать стреляет из ружья, Гек пропал (но Гек-то спал в сундуке, потому что всегда же Гайдар мощной рукой спасает), отец приехал только через две недели, за это время съели всю зайчатину, и даже — страшная фраза — и даже “сороки разнесли её кости”». И есть еще другие литературоведческие исследования, интересно трактующие о том, какие элементы волшебной сказки использованы Гайдаром, какие испытания выпадают на долю героев, как нагнетается и сгущается сказочная атмосфера и проч.

К чему я веду?.. Страшное в рассказе «Чук и Гек» есть, но совсем не про ссылки. Вывернуть «страшную» сказку реальностью репрессий можно, лишь сочинив совсем новый сюжет. И этот сюжет Михаила Патласова, конечно, связан с фигурой художника – отнюдь не кремлевского клоуна (это несправедливо по отношению и к режиссеру, и к Семаку), а трагической личности, мучающейся и – может быть – при этом милосердной, спасающей читателей от своего кошмарного знания, от тех жутких снов, которые снятся ему. Вот это для меня новое впечталение!

Продолжаю свою мысль: мне вдруг показалось (когда я еще раз проанализировала монтажные склейки спектакля: эпизод «Чука и Гека» — документальный монолог), что Гайдар, почти как герой фильма «Жизнь прекрасна», специально подменяет для ребенка чудовищную действительность – сказочной. С Чуком и Геком происходит что-то страшное, но их детское сознание не вмещает всего ужаса окружающего мира, а добрый дядя Гайдар рассказывает, что это не выселение из квартиры, а веселое путешествие, это не теплушка, а вагон, не этапирование, а поездка к папе… И в финальной части спектакля две реальности уже не могут существовать рядом, параллельно, они сливаются, а несчастный художник почти сходит с ума и буквально сдирает с себя кубанку и пионерский галстук.

Не убедили. Про «кривляющегося и ломающегося от собственного вранья» Гайдара написали вы, а не я. Как и про то, что страх, возникающий в рассказе — вовсе не бытовой страх репрессий, а детский мистический страх постижения огромного мира — страх волшебной сказки. Тем более, у Гайдара есть произведение, где тема репрессий, страха, духа времени очень даже затронута — это повесть «Судьба барабанщика» (и он сам был на гране ареста после её публикации). Так что «кривляющийся врун» — это точно не про него. Простите

Друзья. Первое впечатление: «монтажные склейки» именно что лезут в глаза; спектакль и недотянут (ждёшь большей пластичности внутри этой конструкции) и пережат, соответственно. Но — постепенно выстраивается. Суть в том, что нам вовсе на самом деле не впаривают буквально, что у Гайдара подстановка. Это было бы глупо. Здесь два самостоятельных мотива, о б ъ е к т и в н о, одновременно существовавших (и существующих) в действительности и, главное, в сознании. Советская шизофрения. Спектакль и занимается этой о д н о в р е м е н н о с т ь ю. И тогда стоит оценить проникновение одной истории в другую. Кстати: я с детства считала самым страшным моментом — когда пацан попадает ночью в чужое купе. Детский ужас тут часть всеобщего.

Алексей, разве я с Вами спорила?.. В чем именно я убеждала и не убедила? Вообще не поняла, о чем Вы. Я записала свои несколько обновленные впечталения — и всё. И Вас, наоборот, поддержала в том, что Быков не говорил про «ссылку папы». О чем спор, как-то неясно.

Тот неловкий момент, когда не согласен ни с кем. Гайдар выше и трагичней (а самое главное — цельней) той советской шизофрении, о которой идёт речь