Сезон 2017/18 в регионах оказался сезоном «Мертвых душ». Спектакли Владимира Гурфинкеля в Перми и Олега Липовецкого в Лесосибирске, «Чичиков. Балаган» Дамира Салимзянова в Глазове, «Брат Чичиков» (пьеса Н. Садур) Егора Чернышова на Камчатке. Причину понять не сложно — весь склад современной российской действительности настраивает сатирические струны современной режиссуры.

НЕ ТАКИЕ УЖ И МЕРТВЫЕ

«Мертвые души». Н. В. Гоголь. Инсценировка И. Губина.

Пермский ТЮЗ.

Режиссер Владимир Гурфинкель,художник Ирэна Ярутис.

Рассказать, как Павел Иванович Чичиков ездил от помещика к помещику, выкупая мертвые души, и не впасть в пересказ хрестоматии — амбициозная задача. Ее взялся решить Владимир Гурфинкель, для постановки в Пермском ТЮЗе предложив Илье Губину написать новую инсценировку гоголевской поэмы. Даже программка спектакля с обожженными страницами в виде «Дела о русской жизни» говорит о кропотливом и неравнодушном отношении создателей к своему детищу: здесь собраны «свидетельские показания» о Гоголе — от Белинского до Хармса и Набокова, и последнее слово подсудимого — «автора пасквиля» Гоголя — строки из его завещания.

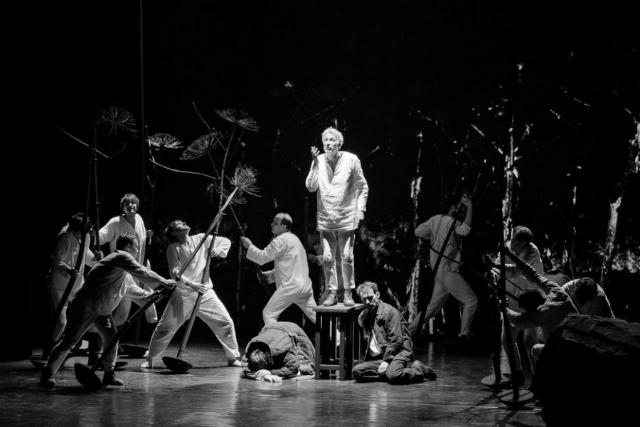

«Опасная зона» — красным горит надпись над небольшой затемненной сценой, на которую существа в белых балахонах выкатывают нечто круглое — не сизифов ли камень? Или все то же колесо от Селифановой брички? Поди пойми. Ирреальность места действия задается и черно-белым, без красочных пятен цветовым решением, и экраном-задником, на котором скользят то огни вроде бы посадочной полосы, то размытые фигуры в казенном белье, то пейзажи — безмолвно удваивающие, углубляющие действие. Черные табуреты, образующие то пирамиды, то нары, то могильные кресты, — узнаваемая примета обстановки либо бедной, либо казенной. Художница Ирэна Ярутис создала пространство сна ли, бреда, мечты или кошмара — все эти бесконечные русские снега, где редко мелькает тень или огонек, где торчит сухим зонтом косой борщевик, где на высоте птичьего полета тройка обгоняет неприкаянные души.

Рассказывать сюжет «Мертвых душ» — значит неизбежно повторять и повторять пятикратное явление Чичикова к хозяевам сих душ, варьируя сообразно первоисточнику обстоятельства их покупки. И трагикомический, абсурдный крах так блестяще развивавшейся авантюры труден для театра — и без того ходившая по кругу действенность исчезает, а это рассеяние любого начинания в мороке русской жизни, самого черта способном заморочить и изгнать, одновременно и сказочно, и бессмысленно, и поэтично, и безнадежно реалистично.

Для авторов пермской версии гоголевская поэма — материал для расследования, компонуемый в свой собственный сюжет. Чичиков (Александр Смирнов) с вихром надо лбом, в романтической белой блузе, с рваной, порывистой пластикой — самый живой из персонажей, ему одному знакомо то, чего лишены прочие, — устремленность, пронизанность ветром. Здесь он сам себя закручивает, пускает волчком по русской равнине — его танец в начале действия так хулигански хорош, что запала хватает почти до конца, до всепоглощающего морока. Авантюра — нерусское слово, и энергия, которой движим Чичиков, иноприродна здешним пространствам и их обитателям.

Порядок явлений нарушен, баре-крепостники в очередь выстроены по-новому, а значит, по-новому увидены. Первым парочка авантюристов навещает Плюшкина. У Гоголя этот герой маркирует последнюю стадию разложения духа, ужас, граничащий с бездной, и оставшиеся в нем человеческие черты только подчеркивают нечеловеческое, им завладевшее. Однако в спектакле именно крохи достоинства Плюшкина составляют суть его образа в исполнении Александра Красикова — его герой, сознающий степень своего падения и не способный остановить соскальзывание в пропасть, вызывает смесь ужаса и сочувствия. Парочка — Чичиков с Селифаном — последние живые, которые навестили его у смертного порога, им он радуется: его попытки угостить их здесь не сарказм автора, а настоящее, хоть и гротескное гостеприимство, он в самом деле делится последним; им же кается, скорбит об ушедшей жизни, потерянной семье и верит совершенно по-детски невозможному — интересу и заботе другого человека. Подарить часы хочет им, «чтобы помнили», чуя близкую смерть. Обнимая ноги Чичикова, он не страшен, а жалок; покинутый, он ложится на табуретки и складывает руки на груди. С каждым из помещиков Чичиков обнаруживает себя, какую-то грань своей души, и спектакль становится следствием не о душах, а об одной человеческой душе. С Плюшкиным Чичиков не может сдержать жеста сочувствия, тянется к нему и обрывает движение от безысходности — человеческое в начале спектакля светится в обоих.

Повествование о Чичикове не линейно, его встречи с помещиками — это флешбэки, эпизоды дела, которые он излагает на некоем суде — уголовном или Страшном, неважно. Что бы ни было позади, а сегодня ты в арестантской робе доказываешь кому-то, у кого не видно лица, но есть папочка в руках, что не нарушил закона, никого не обидел, что невиновен — а вокруг тени таких же, в серо-полосатом, тоже доказывавших когда-то свою невиновность. Эти возвращения к судебному процессу, прошивающие спектакль, не только организуют его структуру как следственный ритуал, как игру о человеке и его земных мытарствах, но и выводят в контекст литературный и исторический. Память о кровавых процессах прошедшего века здесь накладывается на суд, который творил над собой гений века позапрошлого, и на тот суд, что ему выносили потомки. Суд над героем — этот наивный школьный прием — превращается в суд времени над художником, суд над прошлым и настоящим и в личный суд, который держит каждый зритель перед собой и перед Богом.

Как выжить в этом холодном сумраке, если бы не невесть откуда берущаяся ражая, медвежья сила, самозарождающиеся в снегах клубы банного пара, громадные мужики — вчера с войны, в берцах, кальсонах и шубе враспах на голой груди, с медведями, балалайками и бог знает чем еще. В этой лубочной подаче точно отмерены язвительная насмешка и любование, беспощадность и грубый лиризм. Яков Рудаков подает своего Собакевича как известный типаж: тупой силы и упертости мужик, кроющий на чем свет стоит начальство и знакомых и нахваливающий своих покойников, он из тех, которые «любить умеют только мертвых». Казарменный и тюремный дух усилен здесь тем, что в спектакле нет женщин — убраны линии с приятными во всех отношениях дамами, про губернаторскую дочку вскользь брякнул Ноздрев, а присутствующих по необходимости Коробочку и Манилову играют мужчины.

Количество загубленных душ, не нашедших покоя на том свете и теснящих живых на этом, превосходит количество главных действующих лиц. Герои теряются среди этих теней, безмолвно им сопутствующих. Невесть отчего и где пропавшие, неупокоенные мертвые и есть главные хозяева русской жизни. Не видя их, но чуя, орет заупокойную молитву Селифан (Александр Шаров), словно отвораживая нечистую силу; за ними спускается в сумрачный ад Орфей — Чичиков, не способна расстаться с покойным мужем Коробочка — так и возит с собой в тачке покойника в саване. Роман Кондратьев, играя ее, подпускает столько придурковатой бесовщины, что пугает Чичикова не на шутку, как тот ни старается держаться вальяжно.

Не менее инфернален и макабрический театр, устроенный в Маниловке: табуретки притворяются марионетками, пара здоровенных мужиков — и супругами, и танцовщиками балета. Трудно сказать, кто пугает больше: Манилова — гротеск на грубые инстинкты в буффонном исполнении Дмитрия Гордеева, или Манилов — Михаил Шибанов, неловко порхающий в одном пуанте и упоенно щебечущий о любви к начальству; или же заморенные этими двумя мужички, рассаживающиеся в качестве зрителей чумного гиньоля. Ирония и азартность исполнителей не раз заставляют зал смеяться над совсем невеселым сюжетом.

Кружа по мертвенным просторам, Чичиков все менее понимает, куда он денется после, куда бежать с набранным покойным воинством. Этот свет слишком похож на тот, и стражем между ними, не ведая о том, оказывается агрессивный и ражий дурак. Полуголый, напрыгивающий на Чичикова Ноздрев (Дмитрий Юрков) и сталкивает в окончательную погибель Павла Иваныча, и без того уже близкого к сумасшествию. Длинный его пронзительный монолог «Чего хочешь ты от меня, о Русь?» рифмуется с гимном птице-тройке в начале спектакля, но высокий лиризм там был окрашен вдохновением, а здесь — безысходностью. Чичиков видит тень своего отца — ничего не завещал жалкий Чичиков-старший сыну, кроме как «беречь копеечку». Отсутствие иных целей и ориентиров привело потомка после всех тщетных блужданий в бескрайних снегах в подвал дознавателя, где и устанавливается последняя правда посредством лампы в лицо. Растерянность перед пустотой, неведомо куда исчезнувшей жизнью, тоска от близости смерти, отвращение к деловитым упырям тайной канцелярии, предсмертное покаяние — все это под надписью «Выхода нет».

Табуретки сиденьями к зрителю стоят рядами могильных камней. Россия наше отечество, смерть неизбежна. При всей подчеркнутой нравоучительности спектакля он не оставляет впечатления черной безысходности, напротив, — потому что в него вплетены документальные тексты из дневников и писем Гоголя, их поэтичность и чистота врачуют души. А сам спектакль становится высказыванием в защиту тех, кто от века и доныне скитается, не находя и в смерти покоя.

КАРНАВАЛ ДУШ

«Мертвые души». Инсценировка О. Липовецкого по мотивам поэмы Н. В. Гоголя.

Лесосибирский городской драматический театр «Поиск».

Режиссер Олег Липовецкий, художник Яков Каждан.

Пространство «Мертвых душ» из небольшого города Лесосибирска Красноярского края — пространство тесной гардеробной (то ли секонд-хенд, то ли костюмерный цех театра), стены которой сплошь завешаны рядами неразличимо-черных, отслуживших свое пиджаков и брюк. Это и есть те самые «мертвые души», покойнички, которыми Чичиков по ходу своего путешествия будет набивать матерчатые сумки, какие и сейчас встретишь на любом рынке в провинции, пластмассовые ящики, что обычно используют для хранения картошки. Справа на вешалках приготовлены инструменты «ряжения» — цветастые платья, бабушкины кофты, милицейские форменные рубашки и тому подобное. Диагонально поставленный длинный стол завален реди-мейд-хламом, по ходу действия также превращающимся в реквизит.

Двое артистов, Виктор Чариков и Максим Потапченко, в течение трех часов представят нам весь сонм гоголевских образов — помещиков, их жен и домочадцев, дам «приятную» и «приятную во всех отношениях», а также «впрягутся» в бричку Чичикова вместо Заседателя, Гнедого и подлеца-Чубарого. Это не торжественная галерея зловещих образов, а стремительный парад-алле масок, дуэтов «толстого» и «тонкого»: Селифана и Петрушки, губернатора и дочки, Манилова и Маниловой, Собакевича и Федулии, Ноздрева и зятя его Межуева, Коробочки и Фетиньи, Плюшкина и Мавры и т. д., и т. п. За Чичикова — директор, худрук и актер театра Олег Ермолаев (к слову сказать, в труппе театра «Поиск» всего десяток актеров, и на Ермолаеве — изрядная часть репертуарной нагрузки). Участвуя в действии, увещевая и соблазняя, он остается в определенном смысле, лицом сторонним, наблюдателем гримас и нравов, хотя и не чужд романтических порывов, о чем говорит его стремление к одухотворению «покойничков».

Прежде чем начнется игра, актеры возьмут в руки дешевенькое, в мягкой обложке издание «Мертвых душ» серии «Азбука-классика» и зачитают нам список действующих лиц, эскизно — одним мимическим или телесным движением — представив каждое «лицо» в отдельности. Далее открытым приемом — череда метаморфоз. Только что Манилова — Виктор Чариков — «кормила грудью» своего великовозрастного Фемистоклюса, и вдруг к ужасу гостя задирает перед ним платье. Но это уже не Манилова: из-под платья торчит лицо полупьяного здоровяка Селифана с оловянно-непроницаемым взглядом светлых на выкате глаз. Максим Потапченко выпячивает свою майку буграми сложенных под ней кулачками рук — готова губернаторша с внушительным бюстом; надевает ободок с розой — и вот перед нами ушлая губернаторская дочка, с притворной застенчивостью стреляющая в Чичикова кокетливыми взглядами скромно опущенных глаз. Стоит бричке тронуться в путь, и вот уже Петрушка все того же Потапченко, нацепив очечки, разгоняет рукой тот «специфический дух», который всегда носит с собой.

Маниловы, восторженно застывшие при виде Чичикова, оживая, становятся похожи на слаженно действующую игрушку, где медведь и мужик по очереди стучат молотками. Манилова «кормит грудью» 8-летнего переростка Фемистоклюса — игрушечный пупс «оживает» в ее руках, пищит и назойливо лезет в нос к Чичикову, пока хозяйка, деловито запихнув грудь под платье, а обоих детей под мышки, не уходит вразвалку.

В настойчивом внимании к проезжему гостю ласковой Коробочки (Чариков), доверительно закидывающей к Чичикову на лавку разболевшуюся «повыше колена» ногу, и ее наперсницы, юркой Фетиньи (Потапченко), определенно есть что-то двусмысленное. Как зачарованные, «старухи» засматриваются на обнаженный торс своего готовящегося ко сну гостя, предлагают почесать ему пятки и откровенно разочарованно встречают отказ. Проснувшийся спозаранку Чичиков обнаруживает эту парочку в той же позе, в какой оставил перед сном: влюбленно застывшими над ним. Эротическое напряжение старух оборачивается агрессией: услышав про покупку покойников, Фетинья таращится в ужасе, плюется и заслоняет себя и дебелую хозяйку, будто распятием, все тем же томиком «Мертвых душ».

Собакевич (Чариков) похож на каменного идола, слова ворочаются во рту тяжело, как жернова, взгляд трудно глядит из-под набрякшего сплюснутого лба. Его криворотая Федулия (Потапченко) то приноравливается к тяжелому размеренному шагу мужа, то, отставая, переходит на колченогую трусцу. Но как зорко и хищно глядит Собакевич, как стремительно торгуется, становясь похожим на медведя, обманчиво-медлительного, но опасного хищника. А наторговавшись, проявляет своего рода медвежью услугу: предлагает «женского полу» в лице Федулии.

Бодро скачет неутомимый рейвер Ноздрев в кислотно-розовых трусах и золотистом парике — у него, явно под экстази или какими другими препаратами, вечное пати. А его зять Межуев, рыхлый, полуголый вэдэвэшник, наоборот, мертвецки пьян и висит кулем на скамье, но едва очнувшись, готов к драке.

У всех этих дуэтов и трио, рожденных актерской импровизацией, есть важное качество. Текст «от автора» в инсценировке Олега Липовецкого практически не звучит. Однако сама актерская игра здесь обладает качеством визуализации текста: при виде Манилова ли, Селифана, Собакевича или Коробочки авторская речь становится «зримой».

Спектакль не выходит за рамки тесного, затхлого замкнутого пространства гардеробной, придуманного Яковом Кажданом. Однако мотив дороги явственно звучит. Когда актеры, «впрягаясь в бричку», становясь разом и тройкой коней, и седоками, и бешено крутящимися спицами колеса брички, исполняют даже не некий танец, а, приплясывая, визуализируют мотив бесконечного движения (хореограф Ольга Васильева), а в музыке, переливчатых звуках струнных и не то рожков, не то флейт, и вовсе звучит какой-то не-славянски дикий напев, отголоски чего-то чуждого, привольного и бескрайнего, как монгольская степь.

Трясется на облучке книгочей Петрушка, тяжелым нахмуренным взглядом вглядывается Селифан в неизвестную даль, танец становится все более разухабистым, бричку трясет на российских ухабах, а в момент ее переворота на пол падает металлический таз.

Спектакль не короткий — больше трех часов. Игровой прием, на котором здесь все построено, в какой-то момент, в силу повторяемости, становится механистичным. Бесперебойно брызжущая энергия актерских импровизаций исчерпывает себя к концу второго часа, а спектакль все идет и идет — без погружения в человеческий ад, каким представляется жизнь Плюшкина; неоправданно притормаживая на сцене сплетничанья двух дам в примерочной модного бутика, исполненной в эстетике/приемах «Одна за всех» канала СТС. Последняя треть спектакля представляет собой затянутую, чисто сюжетную развязку фабулы с разоблачением Чичикова, представляющегося обывателям то шпионом, то похитителем губернаторской дочки, и его последующим бегством из города N.

В финале актеры, закрывая помятую книжку, говорят — уже от лица автора — о том, что такое сатира и кому она нужна. Очень сегодняшний, живой и лукавый текст о том, «хорошо ли показывать все это, ведь это наше родное? что скажут иностранцы? и разве вы не патриоты?». Но сатира — жанр злой и беспощадный к нарывам действительности. А главное содержание спектакля Липовецкого — его самодостаточная освобождающая театральность. «Карнавал» мертвых душ в Лесосибирске не разоблачает нравы, но, как любой карнавал, побеждает страх жизни, делая ее чуть более сносной.

Комментарии (0)