О XIV Международном фестивале театров финно-угорских народов «Майатул» в Республике Марий Эл

Ровно тридцать лет назад на театральной карте России появился уникальный фестиваль, позже, в 1997 году получивший название «Майатул». Его имя расшифровывается как «огонь, оберегаемый в очаге», проще — «семейный очаг». Этот фестиваль и правда с семейным характером: он объединяет национальные театры финно-угорской языковой группы. «Тул» — общефинноугорский корень, означающий «огонь». Мощный символ, который можно трактовать в разных вариациях, здесь имеет доброе значение — не опасность (пожар), а тепло, дарующее жизнь.

Сцена из спектакля «Мой дед говорил...». С. Наговицын (Дед), Н. Буранова (Любовь Иванована), С. Ложкина (Жена Зина).

Фото — Валерий Тумбаев.

Очередной, XIV по счету, Международный фестиваль театров финно-угорских народов «Майатул» прошел в столице Республики Марий Эл, в городе Йошкар-Ола. С 2002 года он проводится в формате биеннале. Так исторически сложилось, что с 1997 года штаб-квартирой «Майатула» стала именно Йошкар-Ола. Исключительным был 2012 год, тогда фестиваль переместился в Саранск (Республика Мордовия). И первые два форума проходили на других территориях — в Ижевске (Республика Удмуртия) и в Нурмесе (Финляндия). За три десятилетия «Майатул» окреп и нарастил прочные связи с самыми разными театрами России, Финляндии, Эстонии и Венгрии. В 2022 году по понятным (политическим) причинам заграничные театры, к большому сожалению, не участвовали в смотре, тем не менее «скудным» он от этого не стал.

Всего было представлено девять театров: три театра из Марий Эл и по одному из Карелии, Коми, Коми-Пермяцкого округа, Мордовии, Удмуртии, Ханты-Мансийского автономного округа. Мне посчастливилось внести свой вклад в качестве члена жюри, и несмотря на то, что иногда возникали некоторые разногласия — мое видение лауреата Гран-при не совпало с мнением остальных многоуважаемых театральных экспертов (Мария Корчак, Елена Глебова, Дина Давлетшина), — в целом опыт оказался предельно интересным. В основном благодаря театрам, которые порадовали уровнем постановок. Палитра тем, жанров и форм удивила, спектакли оказались очень разными: от фольклорных до остросоциальных.

Один из моих личных фаворитов на этом фестивале, Государственный национальный театр Удмуртской Республики, привез саундраму по пьесе современного драматурга Юлии Поспеловой «Лёха». В версии удмуртского театра название звучит как «Мой дед говорил…» («Шулыоз вал песятае…»). Пронзительную историю любви пожилого человека и связанные с этим трудности, в частности — ревность дочери и полный отказ в праве отцу жить с женщиной, которую он полюбил, — режиссер Ирина Астафьева оформила как «песнь внучки». В буквальном смысле роль внучки в исполнении Марины Самсоновой пропевается (в том числе речитативно). Она выходит на авансцену и как поющий рассказчик знакомит нас с перипетиями жизни деда Саши. Молодой актер Сергей Наговицын настолько точно передал пластику и прочие нюансы образа своего пожилого персонажа, что как-то не сразу осознавалась возрастная дистанция между актером и ролью. Впрочем, и Наталья Алексеева, сыгравшая дочь Лидочку в детстве, была очень органична в своей роли ребенка.

Сцена из спектакля «Зарни инь. Золотая баба». К. Отинова (Зарань).

Фото — Валерий Тумбаев.

Внучка (дочь Лёхи), от лица которой мы познавали сюжет спектакля, вела ретроспективный монолог, то есть она вспоминала сложную, неоднозначную историю семьи. Находясь на авансцене весь спектакль, она была медиатором, который переносил нас от «здесь и сейчас» в ее воспоминания. Сценография хорошо разграничивала пространственно-временные пласты. Действие-воспоминание происходило внутри квартиры, похожей на коробку: мебель с атрибутами советского быта, слегка заостренного в своей «типичности» и детальности.

В программке спектакля написано, что зрители должны сидеть «прямо на сцене… на расстоянии вытянутой руки», но на фестивале было не так. Как пояснил на обсуждении директор театра, изначально была такая задумка. Мне кажется, некоторая удаленность зрителя от сцены нисколько не повредила постановке, возможно, наоборот, спасла от сравнения с петербургским спектаклем в театре «Суббота», где зрителей помещают как раз «внутрь квартиры». Жюри отметило другой удачный прием, использованный режиссером: в какой-то момент на стену проецируются черно-белые фотографии из семейных альбомов самих актеров (и, кажется, не только актеров). Важный момент осознания, что у всех есть такие «ниточки», связывающие со своим родом, — необходимые человеку. «Мой дед говорил…» стал лауреатом в номинации «Лучшее прочтение современной драматургии».

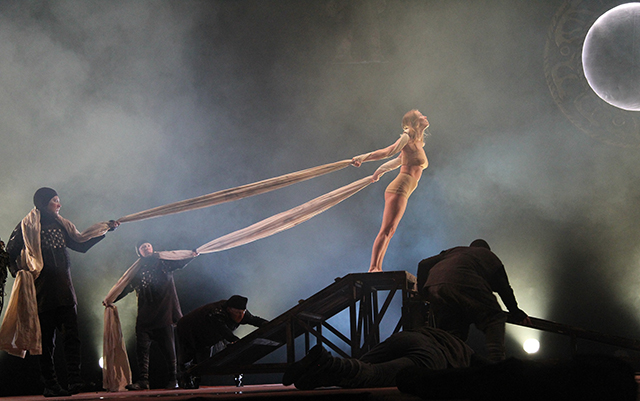

Следующий спектакль, о котором хочется написать подробно и много (но невозможно в рамках обзорной статьи), — «Зарни инь. Золотая баба» Коми-Пермяцкого национального драматического театра. Лауреатами стали художник Любовь Мелехина за «Лучшее сценографическое решение спектакля», композитор Юлия Колченская за «Лучшее музыкальное оформление» и Алевтина Власова за «Лучшую женскую роль второго плана» (роль Старухи). Однако по моему субъективному мнению эта сложнейшая постановка вполне заслуживала Гран-при фестиваля.

Сцена из спектакля «Зарни инь. Золотая баба». К. Отинова (Зарань).

Фото — Валерий Тумбаев.

Главное, чем поразил и захватил «Зарни инь. Золотая баба», — объемом смыслов, действия, аудиовизуального воплощения. Спектакль в жанре «пластический сказ» был поставлен режиссером-балетмейстером Ириной Ткаченко на основе коми-пермяцкого эпоса, но несколько переосмыслен, ведь Пера, один из главных героев эпоса, здесь стал нашим современником. То есть Парень из XXI века (Валерий Дегтянников) попадает в мир своих предков. И сделано это в сновидческой стилистике, то есть он будто бы «проваливается» в сон. Там есть интересный тонкий момент: появляясь на сцене, Пера говорит на русском и не осознает, где находится, но повстречав Зарань (Ксения Отинова), вдруг начинает сначала понимать, а затем и отвечать на коми-пермяцком, обозначив тем самым переход из одного мира в другой.

Вообще-то спектакль начинается с эпической части, где единоутробные братья Пам и Тун ведут борьбу друг с другом, а Пера появляется ближе к середине. Пам (Андрей Майбуров) олицетворяет силы добра, а Тун — (Александр Федосеев) темную сторону. Насколько понятно из спектакля, такое полярное разделение произошло потому, что их мать была проклята богами: она пришла на могилу мужа, будучи беременной, что запрещено по коми-пермяцким обычаям (в роли Проклятой — Анастасия Утробина). В этом завязка действия. А далее мы видим порабощенный Туном народ, который живет под землей и мечтает о солнце. Зарань приводит Перу в этот странный мир и через самопожертвование освобождает свой народ. До этого она произносит важные слова, которые отзываются в наших сердцах и сегодня, особенно сегодня: «Мы не можем вечно сидеть в земле и делать вид, что ничего не происходит…»

Стилистический замес, где стимпанк соседствует с пермским звериным стилем, настолько крепок, что рискует скатиться в эклектику, но нет — этого не происходит! Создав целостный организм, крайне пластичный, команда собрала фэнтези на основе мифического наследия коми-пермяков и этим только усилила ценность национально-культурного содержания. Уже вернувшись в Петербург и побывав в «Эрарте» на выставке одной якутской художницы, я прочитала в выставочной аннотации мысль, которую можно применить и к режиссуре «Зарни инь. Золотая баба» тоже: «Вся эта мозаика блуждающих образов культуры каким-то сугубо личным образом складывается в единую художественную авторскую мифологию». Как говорит в заключительном монологе Старуха-повествовательница, «а было это или нет, решать вам».

Сцена из спектакля «Зарни инь. Золотая баба».

Фото — Валерий Тумбаев.

Еще одна постановка, основанная на эпосе, — «Югорно» («Песнь о вещем пути») Марийского национального театра драмы им. М. Шкетана. Решена она в другом ключе. Режиссер Василий Пектеев не стал «надстраивать» спектакль, играя сюжетами, смыслами, эпохами, как это случилось в «Зарни инь. Золотая баба». В «Югорно» сюжет спектакля линеен и равен фабуле литературного материала — а вот он в свою очередь восхищает масштабом труда, который кроется в книге. Анатолий Спиридонов, создававший эпос 12 лет и еще многие годы до этого собиравший этнографический материал, написал его на русском языке. На марийский перевел Анатолий Мокеев, и сделал это более чем достойно (мое мнение как носителя марийского языка). Литературоцентричность постановки объясняется, скорее всего, как раз этим фактом — очень трудно отказаться от вербального повествования, как-то сократить, переиначить, имея такой источник.

Здесь тоже была проведена скрупулезная работа художника (Владимир Королев). Скажем прямо, реконструкторская, если учесть, что были воссозданы костюмы средневековых мари. Но при таком подходе одежда и украшения несколько диссонировали с очень условно-сказочной сценографией, чудищами в костюмах, ассоциативно отсылающих к детским утренникам… с эстрадно-блестящим яйцом («муно»), вокруг которого и разворачивается драматический конфликт, а также видеовставкой. Во всем этом я как раз уловила эклектику. Не покидало ощущение искусственности, разыгрывания «понарошку». Зло не всегда было злым (то из-за костюма, то из-за видео, где лоб актера обрезался рамками и это мешало восприятию).

Однозначно сильные стороны спектакля — актерский ансамбль и музыкальная часть. В труппе театра много красивых певческих голосов. Главные герои — Пампалче (Марина Воронцова) и Салий (Иван Соловьев) — исполняют марийские песни, которые гармонично вплетаются в действие. Как и положено в эпической поэме, добрые персонажи противостоят персонифицированному Злу, в данном случае — Пектемыру (Алексей Сандаков). Яркая роль, исполненная местами чересчур напористо, что обусловлено режиссерским видением, захватывала от начала до конца и была единственной, сделанной «с развитием характера». Все остальные персонажи были отнесены к однозначно «добрым» от начала до конца, что создавало ощущение однообразия. Нейтральными персонажами были два глашатая, выразительно читавшие стихотворные строки в качестве рассказчиков.

Сцена из спектакля «Югорно». М. Воронцова (Пампалче), И. Соловьёв (Салий).

Фото — Валерий Тумбаев.

Марийский театр юного зрителя сыграл на своей родной небольшой сцене драму Зинаиды Долговой «Песня дикой пчелки» («Ир мукшигын мурыжо»). Режиссер Олег Иркабаев-Этайн постарался максимально достоверно передать жизнь ребенка, сбежавшего из детдома и случайно попавшего в деревню «на перевоспитание» к одному доброму старику. Обе эти роли были отмечены жюри: «Лучшая мужская роль первого плана» оказалась у Юрия Алексеева, а спецприз взяла Галина Соловьева, сыгравшая роль семилетнего Максима. Искренне порадовало то, как качественная современная драматургия совпала с исполнительскими возможностями труппы театра.

Чего не скажешь, к сожалению, про спектакль «Люди и годы» («Эдемвла да ивла») Горномарийского драматического театра, а ведь он был создан тем же тандемом режиссера Иркабаева-Этайна и драматурга Долговой. Длинное трехчасовое повествование о превратностях судьбы марийского интеллигента Николая Ваштарова (Николай Зубков (в возрасте) и Фёдор Кириллов (в молодости)). в духе советского реализма абсолютно не откликалось в зрителе. Конечно, здесь совет жюри мог быть только один: ответственнее отнестись к инсценировке одноименного романа Николая Ильякова и, возможно, переписать эту пьесу.

Еще одна «Лучшая мужская роль первого плана» оказалась у Мордовского государственного национального драматического театра. Павел Михайлов исполнил заглавную роль в драме «Эрьзя. Летящий к свету» («Эрьзя. Валдос ливтиця»). Спектакль об окончании двадцатилетнего «аргентинского периода» великого скульптора Степана Эрьзи и затянувшемся, мучительно долгом пути на родину поставлен по пьесе Валентины Мишаниной «Возвращение на круги своя, или Христос Кричащий». Художник, всемирно признанный и обласканный знатоками искусства — «русский Роден», шесть лет добивался разрешения на поездку в родную деревню, где когда-то оставил любовь всей жизни — Дёлю. За проникновенно-тонкую работу актриса Евгения Акимова получила диплом в номинации «Лучшая женская роль второго плана». В небольшой роли она смогла передать все грани чувств, от радости любви и надежды до полного отчаяния после «предательства» любимого. Дёлю в старости (когда Эрьзя все-таки вернулся) не менее трогательно сыграла Галина Самаркина.

Сцена из спектакля «Эрьзя. Летящий к свету».

Фото — Валерий Тумбаев.

Композиция спектакля ретроспективна: в воображении постаревшего Степана Эрьзи одна за другой всплывают картины знаковых для него событий жизни. Нестерпимая боль и даже угрызения совести — это то, что играет Павел Михайлов. Произошло явное слияние актера со своим персонажем и полное перевоплощение. Снова тот случай, когда молодость артиста не выдавала его. Однако у жюри возникли вопросы по поводу пластического рисунка роли — возможно, не стоило делать такой акцент на семенящей походке, — но то, как остро и болезненно Павел Михайлов передал все душевные страдания Эрьзи, было достойно награды. Аргентинский журналист и секретарь Эрьзи Луис в деликатном исполнении Антона Саранкина тоже был отмечен — как «Лучшая мужская роль второго плана».

Что касается спектакля в целом, то в нем сошлись как тонкие, так и не самые интересные ходы. Видеопроекции казались либо излишними, бессмысленными (к примеру, проецируемые на полотна материи изображения березовой рощи), либо плоскими. Меньше всего хочется видеть скульптуры Эрьзи в виде проекций на шести прямоугольных деревянных платформах, хотя они на протяжении спектакля затейливо и со смыслом трансформируются, словно конструктор. Ведь скульптура — это всегда про объем и фактуру (художник Анна Репина, режиссер Борис Манджиев). А вот когда на холст выводили черно-белый абрис дерева и под тревожную грустную музыку кружилась стройная девушка-эрзянка, это имело совершенно иной отклик у зрителей.

Две мизансцены, производящие сильные впечатления благодаря своей эмоционально-визуальной выразительности, — разговор со Сталиным и «несение креста». Обе они были решены в условной стилистике. Сталин возникал через прием теневого театра: огромная фигура вождя угрожающе просвечивала через холст. Этот же большой кусок материи, похожий на парус, потом натягивал Эрьзя, да так тяжело его расправлял и нес, что создавал аллюзию на Иисуса с крестом.

С постановками фольклорной направленности приехали Национальный музыкально-драматический театр Республики Коми и Государственный театр обско-угорских народов Солнце. Но если коми погружали нас в обрядовый мир, образующийся вокруг времен года, то ханты-манси в интерактивной форме (предназначенной для детей — возрастная маркировка 6+) просвещали в области музыковедения, наглядно рассказывая об инструментах разных народов мира. По моему мнению, оба этих волшебно-красивых музыкальных спектакля достойны гастролей по всей России, чтобы в каждом городе была возможность хоть раз насладиться такими наполненными и гармоничными представлениями на национальную тему. Коми заслужено признали «Лучшим ансамблем». Такое синкретическое существование в современном театре довольно редко.

Сцена из спектакля «Серебро льна».

Фото — Валерий Тумбаев.

Самое удивительное — на этом «Майатуле» не нашлось «Лучшей женской роли первого плана». Надежда на номинацию не угасала до последнего спектакля, который сыграл Национальный театр Карелии, однако его ждала другая награда — режиссер Кирилл Заборихин увез с собой премию за «Лучшую режиссуру». Одна моя подписчица, видевшая спектакль, написала мне потом: «И чем же он так всем понравился?»

Драма «В сапоге у бабки играл фокстрот» Сиркку Пелтола остросоциальна и обнажает целый ряд проблем современного общества, но ни в коем случае не сатирически, а психологически-бережно. Предполагаю, что в первую очередь успех спектакля связан с удачным совпадением пьесы и режиссерского языка Заборихина. Он близок к Юрию Бутусову, и даже конкретно к спектаклю «Сын» по произведению Флориана Зеллера в РАМТе — по теме и по сценическому воплощению. Начиная с черно-белого оформления (под конец добавляются алые пятна в виде бантов, бабочек и подтяжек на детских костюмах), продолжая некоторыми приемами и заканчивая выбором основного саундтрека. Заборихин максимально точно подобрал композицию, музыкальным пунктиром проходящую через все действие, — песню «Камень» Александра Васильева (группа «Сплин»). Стоит просто вслушаться в текст, чтобы понять, насколько он созвучен этой финской пьесе. От «катится камень» до «ждите цунами» — вот развитие спектакля, и много скрытой тревоги — между.

Размеренное существование в завязке спектакля соответствует началу песни — «…все происходит как будто в замедленном фильме». Семья за столом посреди выхолощенного, ослепительно-белого пространства пьет чай; родители разговаривают на отвлеченные темы (Моника — Ксения Ширякина, Вейни — Глеб Германов). Но пьют чай они в пьесе, а на сцене это выглядит так: весь стол усыпан белым конфетти, визуально напоминающим снег, Моника и Вейни непрестанно вытряхивают его из своих чашек, а иногда даже кидают друг в друга так, словно в этом нет ничего необычного. К ним в определенные моменты подсаживаются то дочь Янита (Лада Карпова), то сын Тармо (Денис Никитин), но для своих родителей они как невидимки (наверное, поэтому они садятся спиной к зрителям). Между идеальным миром, который выстроили себе взрослые, и крайне проблемным миром подростков давно стена, невидимая, но ощутимая. И, конечно, вполне логично воплотить это сценически через брехтовский «эффект очуждения».

Сцена из спектакля «В сапоге у бабки играл фокстрот». Л. Карпова (Янита), Д. Никитин (Тармо).

Фото — Валерий Тумбаев.

Интересно, что диглоссия финно-угорского мира в этом смысле оказалась режиссеру на руку. В моменты «очуждения», когда актеры становятся собой и рассказывают какие-то важные истории из своего детства, они переходят на русский язык, а из тьмы сцены смотрят на нас их детские лица со старых фотографий (видеопроекции). Когда же возвращаются в канву пьесы, то снова говорят на финском. Если учесть, что карельские актеры хоть и знают финский, но в жизни говорят по-русски, то можно прочитать еще один намек на «искусственность» устройства мира персонажей.

«Помехи в эфире», о которых поется в «Камне», с течением времени спектакля учащаются. Например, резкие и частые повороты головы родителей и детей во время разговора, словно какой-то глюк, баг в матрице этой чуть ли не компьютерной игры (а-ля The Sims). «Стоп-кадр», когда родители застывают, будто поставили кино на паузу, а в это время выносят стулья из-под них и столы — остаются две мертвые белые «скульптуры». Внезапные крики дочери как следствие нарастания негативных эмоций и невозможности с ними справиться — полный разрыв между внешним и внутренним, потому что физически все снова просто сидят и обедают. Все это заканчивается «живой картиной»: семья расположилась к зрителям фронтально и застыла. В это время «цунами» (работники сцены) по кусочкам сносит их дом. И хоть фразеологизм «в сапоге у бабки играл фокстрот» переводится как «сапоги всмятку», то есть чепуха, полный вздор, бессмыслица, спектакль получился вовсе не бессмысленным.

В целом, фестиваль «Майатул» — это не только смотр и оценка спектаклей, но и обсуждение насущных проблем театров. И важным мероприятием в данном направлении был круглый стол с участием представителей Минкульта, СТД Марий Эл и Ассоциации национальных театров (главным гостем стал Игорь Викторович Троилин — директор Ассоциации). Остается надеяться, что с появлением этого объединения финно-угорским национальным театрам станет хоть немного легче, потому что сейчас многие из них находятся в уязвимом положении.

Сцена из спектакля «Сказки на бубне».

Фото — Валерий Тумбаев.

У «Майатула» этого года, по неизвестным мне причинам, не было единой темы. И по этому поводу в мечтах захотелось посмотреть на «срез» фестиваля в поле так называемого актуального театра. А что будет в действительности, увидим через два года. Главное, чтобы финно-угорские театры снова собрались вместе.

Здравствуйте.

Как точно всё проанализировано!

Фестиваль оценен глазами (и сердцем тоже) театроведа, которая прекрасно знает и столичные и периферийные театры, их жизнь, проблнмы.

На самом деле достойная театроведческая статья.

Большая благодарность фотографу Валерийю Тумбаеву, очень тонко улавливающему сценические моменты.

Молодцы!