Закончился IV Международный фестиваль «Соломенный жаворонок».

В лифте челябинской гостиницы «Малахит», где жили участники фестиваля «Соломенный жаворонок», вес пассажиров измерял нарисованный на табло человечек. Если в лифт входил кто-то один — у человечка заполнялись цветом только ножки, если входило больше народа — он мог стать цветным по самую макушку… Фестиваль был кукольный (вернее — кукольных спектаклей для взрослых), так что не грех воспользоваться этим незамысловатым образом. Четыре дня мы ездили в театральном лифте, поднимаясь до верхних этажей и спускаясь на нижние, все больше пребывая внизу, в холле, ведущем в морозный челябинский гололед. Человечек в лифте иногда краснел от макушки до пят, но чаще был бледен и оживал лишь до коленок…

«Соломенный жаворонок» неспроста проводится в Челябинске: когда-то именно «Уральская зона» (включавшая как Валерия Вольховского, имя которого носят Челябинские куклы, так и Виктора Шраймана, с которым мы работали в экспертном совете фестиваля) двинула театр кукол в направлении взрослого репертуара. И когда-то (чуть позже) природу кукольного театра мне объяснили именно «Карьера Артуро Уи» и «Мертвые души» Вольховского.

Не будучи «профильным» кукольным критиком и не утруждая себя заклинаниями о кукловождении и владении вагой, а только наблюдая спектакли кукол в общем театральном процессе, я думаю, что нынешний фестиваль вполне отразил ту картину, которая реально существует. За верхние этажи художественности в основном отвечает Олег Жюгжда, о котором мы много писали и замечательная «Пиковая дама» которого собрала практически все призы «Жаворонка» (их присуждают тайным голосованием все приехавшие театры, возникает совокупное мнение цеха). А нижние этажи заняты претенциозными «посягательствами» кукольников на сложную литературу: если и делать что-то после «Трех поросят», то непременно уж Набокова, Стриндберга или, еще круче, Павича… Не исключаю, что фестивальные «картинки с выставки» (воспользуюсь названием давнего прекрасного спектакля Александра Борока — организатора фестиваля и худрука Челябинских кукол) были бы другими, если бы «Соломенный жаворонок» жил побогаче. Но приезжают на него те, кто способен сам оплатить проезд, и тут возможны искажения общей ситуации типа «кто смел, тот и съел». По крайней мере, не хочется думать, что такое большое количество плохих спектаклей А. Борок отобрал намеренно.

И все же. И все же в каждой афише некая закономерность есть. Была она и в четырех днях «Соломенного жаворонка».

Художественная ценность спектакля в театре кукол для меня, дилетанта, определяется соотношением актера и куклы, двух этих природ, сопоставлением их знака и философии, необходимостью неживого человечка в тексте спектакля и теми смыслами, которые извлекает его появление.

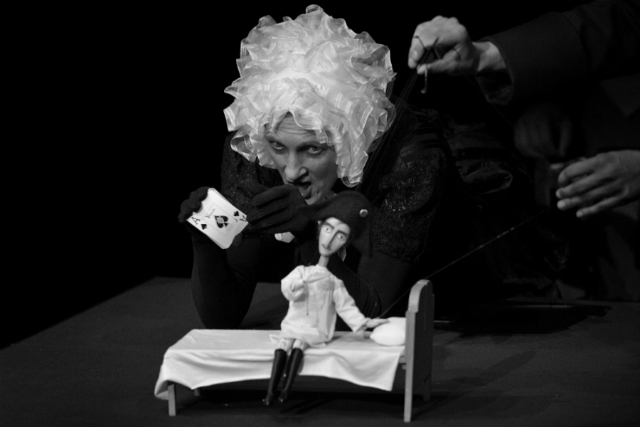

На вершине фестивальной пирамиды (собственно, как и везде, куда приезжает) располагался итальянец Гаспаре Насуто с его спектаклем «Пульчинелла-ди-Маре». Виртуоз Насуто, двадцать лет шлифующий «мастерство пищика и рук», при этом импровизирующий с залом (свидетели утверждают, что по сравнению со спектаклями в Оренбурге-Екатеринбурге-Петербурге Насуто изрядно пополнил палитру русских слов: начинал только с «бабУшки», а теперь его Пульчинелла свиристит и «спасибо», и «тихо», и «пожалуйста»…), внушает русскому зрителю не только эстетический восторг. Он палкой своего Пульчинеллы вбивает в нас стыд за утрату духовной «скрепы» в виде национального героя Петрушки. В России нет петрушечников уровня Насуто (недаром он получает призы на всех российских кукольных фестивалях, где появляется), традиция если не утрачена, то не имеет виртуозов такого ранга (это подтверждали все участники фестиваля). И теперь мы представляем себе роскошь такого театра по крошечному итальянскому Пульчинелле в белом колпачке и кожаной маске (как у великого Арлекино в спектакле Стрелера). Пульчинелла — подлец и наглый убийца (как и Петрушка) — вызывает у нас, между тем, умиление. Мы сочувствуем его усилиям, когда он пятнадцать минут укладывает в гробик укокошенного им человека, мы тревожимся за его тщедушное тельце, когда его хватает волк… Спектакль заставляет размышлять именно о природе куклы, незащищенность которой (хотя Пульчинелла вооружен палкой и очень опасен) способна сместить все «морально-нравственные» координаты, перевернуть смыслы и заставить сопереживать белой тряпочке, надетой на палец кукловода.

Экспертный совет фестиваля выдал свой единственный приз именно Гаспаре с Пульчинеллой.

Если продолжить тему собственно природы куклы, то неожиданно серьезное впечатление произвела на меня кукла Оскар (художник Екатерина Петухова) в «Оскаре и Розовой даме» Амурского областного театра кукол. Скромный по своим режиссерским и актерским свойствам спектакль по довольно опасному тексту нашел точное конфликтное соотношение: маленького умирающего мальчика водят руки актеров-врачей в белых халатах и масках. Кукла может умереть на наших глазах каждую минуту, как и герой — Оскар. Они уравнены, бренность жизни, смертность тела явлены впрямую, опасность смерти, пусть и кукольной, физически передается залу в этом далеком от совершенства спектакле режиссера Алексея Смирнова.

В кукольный мир довольно активно ворвался Александр Янушкевич (с недавних пор —главный режиссер Пермских кукол), и на фестивале можно было понять его фирменный режиссерский стиль, поскольку спектаклей было целых два: «Эдип» из Кургана и «Пляска смерти» из Хабаровска. Оба спектакля решены в черно-белой графической манере, оба, наверное, классно выглядят на фотографиях, демонстрируя европейский вкус художников Людмилы Скитович («Эдип») и Татьяны Нерсисян («Пляска»). Но и в том и в другом случае, сталкиваясь с большими драматургическими мирами, Янушкевич минует все главные вопросы к пьесам и лишь создает некий визуальный мир. Как правило, он использует в своих адаптациях анималистические мотивы.

В «Эдипе», не лишенном сильных визуальных образов (крысы, наполнившие Фивы, вылезают из глаз и рта огромной античной маски…), решенном в стилистике античного гипсового фриза, все фиванцы — как бы звери (Иокасту сопровождает кукла — то ли дикая кошка, то ли пантера, Креон таскает за собой собаку-ищейку). А коринфяне (Эдип взрос в Коринфе) — аисты, птицы. Между этими мирами молча меняет позы Эдип, закованный в гипсовые доспехи. Текст идет параллельно действию.

В «Пляске смерти» животный мир, приобретший босховские очертания, тоже многое объясняет. Вот одна видеорыба пожирает другую — и сразу понятно, что это взаимное пожирание Алисы и Капитана… А если юная Юдифь соблазняет Аллана, то на задник вползает видеозмей с искусительным яблоком на хвосте и, соответственно, уползает в финале сцены, унося на том же месте то же яблоко, но уже надкушенное с двух сторон. Черно-белые костюмы и реквизит делят происходящее на два контрастных мира (что вообще-то противоречит Стриндбергу, у которого все запутано, немотивировано, погранично). Черными и белыми черепами (апофеоз мужско-женской войны?) играют в шахматы, иногда они напоминают зловещие фрукты. И пусть бы Стриндберг был превращен в ироничный мультик, но ведь играют актеры в живом плане! И тут — туши свет: говор, позы, простонародные интонации, будто речь о семье районного милиционера и его жене — продавщице ближайшего гастронома.

Театры кукол нынче, как кажется, зависают между небом и землей, отчаливают от берега театра кукол и не пристают к берегу драматическому. Они чаще, чем театры драматические, болеют неврозом несоответствия своих реальных возможностей уровню притязаний. В наибольшей степени это проявилось в «Русской борзой» Кировского театра кукол (режиссер Наталья Пахомова). Медитативное уныние погружало зал в сон, монотонное чтение текста рождало некую многозначительность, но не прибавляло смыслов. Спектакль не был ни кукольным, ни драматическим, продраться хоть к какому-то содержанию оказалось невозможным.

Не стану описывать здесь все ужасы московской «1001 ночи» в постановке Петра Васильева или еще большие ужасы ставропольского «Приглашения на казнь» в постановке Владимира Литвинова. Не буду описывать эстрадный концерт «Как из ничего сделать все» виртуоза Андрея Князькова, решенный в эстетике «раннего Королева». Не буду в двух словах характеризовать и кружевную «Пиковую даму» Жюгжды, состоящую из тысячи и одной подробности, каждая из которых — подарок и тема… На долгих обсуждениях все было сказано и мною, и В. Шрайманом, и Е. Дмитриевской. Малая сцена каждый день была полна, кукольники вообще — удивительное дружество, рабочий цех.

Четыре дня театр кипел и пенился разными затеями Борока. Каждый спектакль открывал ансамбль ненормативной пластики — три яйцеголовых человечка, три выразительные маски. А после спектакля участникам вручали призы в виде соломенной шляпы, в которой на рассыпанных конфетах-леденцах сидел «goldman», золотой человечек, настоящий кукольник. Соломенная шляпа прямо напоминала мне об изумительном спектакле Вольховского «Аистенок и пугало». В нем по молодости лет играл Борок — играл так, что я до сих пор вспоминаю это как одно из сильнейших впечатлений от театра. Не кукольного. Вообще — театра.

Такого театра на нынешнем фестивале было мало: раз-два и обчелся. Пульчинелла, Жюгжда, милая «Ночь перед Рождеством» из Перми (режиссер Сергей Брижань)… А так все больше — приглашения зрителей на казнь. Хотя, не буду врать, по прошествии дней воспоминания о «Соломенном жаворонке» наводят на более серьезные размышления о театре кукол, чем те, что посещали во время многих мучительных просмотров. Как-то в голове этот «Жаворонок» вьется…

Точный срез увиденного. Такой уровень анализа. — подарок коллегам и серьезная тема для размышлений о профессии.

А. Борок и сегодня играет в спектакле "Аистёнок и пугало".

Ну, что касается Гаспаре Насуто…не плохо было бы посмотреть подряд сначала «Пульчинеллу», а потом наших питерских — Алексея и Антонину Шишигиных…да и Всеволода Мизенина рядом с ними поставить! 🙂 Утёрли бы итальянский нос)))

А говорите Петрушечников нет… есть они! Просто критика их «критикует», а не поддерживает!

Как говорится «поощряете супостата заморского»!