Вечер современного танца в рамках конкурсной программы фестиваля и премии «Золотая маска».

«Дюймовочка».

Театр современного танца, Челябинск.

Хореографы Ольга Пона и Татьяна Крицкая, художник Ольга Пона.

«Премьера».

Танцевальная компания «Zonk’a», Екатеринбург.

Хореографы и артисты Анна Щеклеина и Александр Фролов.

Безымянный вечер, соединивший номинантов «Золотой маски» в современном танце из разных городов, вероятно, был собран по техническим параметрам. Вещи на одного-двух человек идут недолго, занимают скромную площадь. Тематически постановки не должны были сойтись: где «Дюймовочка», соло Татьяны Крицкой про «женское», а где «Премьера» компании «Zonk’а», в буквальном смысле говорливый спектакль про расставание. Однако на сцене они срифмовались: в каждой вещи высветился мотив, который, возможно, не был очевиден — изобретение себя, поиск, что составляет конкретного человека.

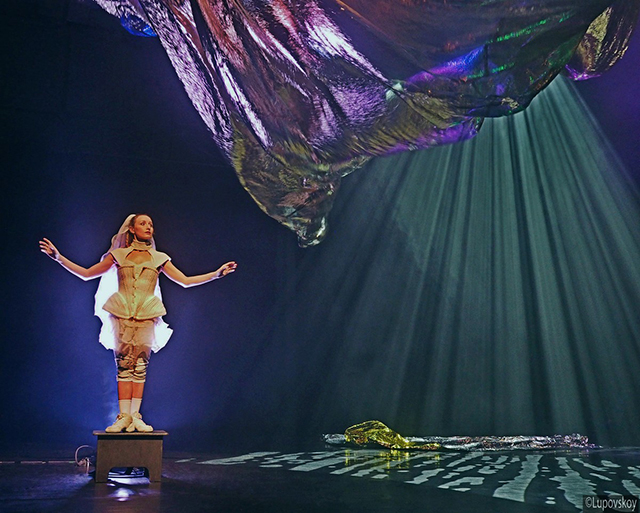

Сцена из спектакля «Дюймовочка».

Фото — Владимир Луповской.

Маленькая и стойкая

«Дюймовочку» сочинили хореограф Ольга Пона и артистка Челябинского театра современного танца Татьяна Крицкая — и то, что это вещь, сделанная на конкретную исполнительницу, заметно. Сама Татьяна — с кукольным лицом, длинными, как у Барби, светлыми кудрями, широко распахнутыми, будто постоянно удивленными глазами и сильными, устойчивыми ногами — идеально вписывается в образ, придуманный для спектакля. Ее безымянная героиня — женщина почти игрушечная физически и невероятно упрямая, умеющая сопротивляться. Спектакль открывается разговорной сценой, задающей общий вектор. Мы видим Крицкую, застывшую, как фарфоровая фигурка, под волшебно мерцающим покрывалом. Позже окажется, что это всего-то фольга, лилово-розовато-синие переливы — отражения «фонарей». Но является Крицкая так: в неясных отсветах, крошечная, с точеными руками. И несогласная. Спорит она со сказками, которые слышны из динамиков. Нет, она готова быть принцессой. Но хочет не сына, а дочку. Девочку, поняли? Не надо мальчика.

Пикировка с литературной традицией, которая навязывает «верные» желания и не оставляет возможности подумать о собственных, перетекает в соло, где перебираются женские образы. Крицкая примеряет образы рождающейся Венеры, Мэрилин Монро на люке, Анны Григорьевны из «Трех тополей на Плющихе», чемпионки по боксу. Будто ищет, что «пристанет», как точнее себя описать. Интересно, как сделаны оммажи. Например, для Мэрилин хватает развевающейся юбочки и чуть согнутых коленей. Пластика Крицкой лишена призыва, описывается словом «целомудренная» — и все равно узнается благодаря иконической позе. Можно отметить на полях: женщина остается женщиной, даже если будет делать, что удобно, а не что от нее ждут.

Сцена из спектакля «Дюймовочка».

Фото — Владимир Луповской.

Самое запоминающееся в «Дюймовочке» — мотив устойчивости. Крицкая постоянно работает со стопами, им уделено особое внимание, у них, можно сказать, соло внутри соло. Они могут заваливаться, выгибаться, разъезжаться, нелепо вставать почти враскоряку, но не подводить свою хозяйку. Дует ли ветер, «уплывает» ли почва — Крицкая остается на ногах. Сваливает ее только агрессия. В спектакль вставлен эпизод с несуществующим ребенком, тут же скрученным из фольги, на которого Крицкая кричит. Каждая микро-тирада завершается тем, что танцовщица пятится, будто ее тянет куда-то, распластывается на полу — и неясно, воспоминание ли это о собственных ошибках или когда-то ныне выросшую девочку так стыдила собственная мать, и мы видим тяжелый, незаживающий моральный и физический след.

У «Дюймовочки» несколько прямолинейный, но красивый по-своему финал. Примерив разные образы, Крицкая встает на беговую дорожку, снимает корсет-доспех, который весь спектакль делал ее похожей сразу на амазонку и даму с куртуазных картинок, и просто бежит. Ей в лицо бьет ветер, летят розовые лепестки и конфетти (любопытная метафора «женского счастья» и его обманчивости), — а она бежит-бежит-бежит, сопротивляясь всему. Но дорожка замирает, а Крицкая уже только своими усилиями продолжает бег. Как будто бесконечный поиск, в котором надо выстоять, не споткнуться — и есть она.

Сцена из спектакля «Дюймовочка».

Фото — Владимир Луповской.

(Не)долгое прощание

«Премьера», последний спектакль танцевальной компании «Zonk’a», посвящен прощанию и, возможно, прощению. Других, себя.

Постоянные зрители «Zonk’a» найдут то, что видели многократно: формально спектакль сделан все еще по формуле «остроумный и чуть задумчивый монолог + движение». Однако баланс юмора, серьезности и сентиментальности сместился в пользу последней — и получился разговор печальный, но с улыбкой, потому что жизнь продолжается.

Прощание это — буквальное: уже не существует самой компании, какое-то время назад разошлись ее «двигатели», хореографы и перформеры Анна Щеклеина и Александр Фролов, за время существования постановки умерли их близкие, которые тоже включаются в канву. Наконец, умирают или не получаются спектакли и уходят в прошлое «версии себя». Именно с них начинается «Премьера»: Анна и Александр, впервые за долгое время, по отдельности рассказывают о себе. Не как о людях — как о продуктах. У «Александра Фролова 37Pro» самая целостная личность из всех предыдущих версий и повышенная упругость некоторых частей тела, благодаря которым он станет самым запоминающимся мужчиной в вашей жизни. «Анна Щеклеина 36Go» оснащена более гибкими границами личности, узнает о вас все за мгновения, а добавленные в версию два килограмма скругляют диагональ и улучшают внешний вид. Два монолога звучат как непрерывный гэг, но, если вдуматься, они гораздо сложнее: их можно увидеть как результат долгой работы с собой и навык принимать любые изменения, сживаться с ними.

Сцена из спектакля «Премьера».

Фото — Владимир Луповской.

Движение в «Премьере» отделено от текста: танец лишь соприкасается со словом, но не вырастает из него. Если голосом Щеклеина и Фролов шутят или говорят о сверхсерьезных вещах вроде Евангелия, то телами они ищут себя — по отдельности друг от друга. Пластический текст спектакля если меняется, то незначительно, но явно трансформируется его подача. Например, на одном из показов в Екатеринбурге большой блок синхронных одинаковых движений выглядел так, будто его сочинил под себя Александр, а Анна лишь старается успеть за ним: слишком широкие жесты, слишком рассчитанные на мужское тело, слишком «открытые». В Москве тот же блок был уже «посвящен» Анне: она, уверенная, гибкая, статная, вела за собой внезапно неловкого Александра. И это не про «блуждающую хореографию». Щеклеина и Фролов так долго танцевали как дуэт, что «Премьера» для них — возможность заново найти свои тела, жесты и артистические возможности.

Пожалуй, самая «теплая» часть «Премьеры» — все, что связано с искренностью. Раньше «Zonk’a» в этом смысле мерцала: смелые, иногда наглые монологи были то ли собственными, то ли выдуманными, то ли представляющими позицию авторов, то ли нет. Здесь нет сомнений, что и рассказ про «проживание провала», момент, когда артисты ничего не делают, скупо физически обозначая опустошение, и реплики, ситуативно обращенные к залу («показ идет трудно, мы волнуемся, боимся жюри» — вдогонку не первым вышедшим вон зрителям), принадлежат именно Анне и Александру. Как и дуэтная часть, в которой каждый кланяется партнеру, становится перед ней или ним на одно колено, обнимает, самым домашним образом кладет голову на плечо, — трогательная партитура острого ощущения другого человека как родного, благодарности и готовности отпустить.

Сцена из спектакля «Премьера».

Фото — Владимир Луповской.

В «Премьере» нет слова «скорбь», но это именно она — светлая, прожитая, переработанная, дающая силы двигаться дальше. И то, что это показано через тело, задним числом подсказывает, почему «Zonk’a» была именно танцевальной компанией, а не, например, проектом пластического стендапа: самое важное Анна и Александр «говорили» не словами, а мышцами.

Комментарии (0)