В седьмой раз Нижневартовский Городской театр провел фестиваль «Северные встречи»

ЛИРИЧЕСКОЕ

Когда-то в Щелыкове, театральном доме отдыха, бывали сногсшибательные капустники. Посудите сами, 14 августа, в день Аркадиады, местного праздника, их осуществляли Поламишев и Юрский, Яковлев и Адоскин, Тенякова и Сальников, Васильев и Максимова. Великие отдыханцы и грибники. А до того — Подгорный, Садовский и прочие легенды Малого театра и здешних мест, оставшиеся в щелыковской мифологии так же, как Снегурочка…

Когда Щелыково стало разрушаться, и на его дорожках уже нельзя было встретить Яковлева и Адоскина, когда дым стал пониже — капустники не то что сделались пожиже, а вовсе пришли на грань безвозвратного таяния. И тут включилось еще вполне самодеятельное поколение, выросшее на Аркадиадах, и зазвучала жизнеутверждающая песенка:

«Сегодня вновь Аркадиада,

И, как в старинные года,

Капустник делать было надо,

Чтоб было так же, так же, как всегда».

И по сей день капустники продолжаются, и выросло следующее актерское поколение, потому что так надо.

ВРЕМЯ И МЕСТО

Это очень важная интенция — чтоб было… И все дни фестиваля в голове вертелся щелыковский куплет. И мне кажется, в жутких пандемийных условиях, когда не все участники (Эстония, Беларусь) смогли прилететь, а небольшой зрительных зал можно было заполнить лишь наполовину, — Нижневартовский Городской театр, стойкий северный оловянный солдатик, руководствовался именно этим — чтоб как всегда. Несмотря и вопреки. И провел очередные «Северные встречи» — свой традиционный фестиваль камерных спектаклей малых форм.

Сцена из спектакля «Шоп».

Фото — Никита Алексеенко.

Чтоб было, как прежде, имело и еще одну внутреннюю установку. Полгода назад внезапно не стало многолетнего главного режиссера театра, Маргариты Зайчиковой. Кто знает этот «семейный» по внутреннему устройству театр, поймет, что такое труппе остаться без режиссера — «матери» и «воспитательницы». Фестиваль собрал театр снова, небольшая труппа встречала-провожала-играла-пела и, кажется, поняла, что жизнь продолжается, что они есть друг у друга и что они — театр, что он по-прежнему дом. Сияло дивным радостным графическим дизайном фойе, оформленное Вячеславом Зайчиковым, надела свое традиционное фестивальное платье художественный руководитель Наталья Наумова, играли по три спектакля в день. Все было так же, как всегда, может только чуть менее представительно и при более малолюдной рассадке.

ГОСТЬ ИЗ ПЕТЕРБУРГА

«Северные встречи» № 7 в будущем станут иметь маркер: «Это те, где был Фильштинский». Вениамин Михайлович Фильштинский в свои 80+ легко сел в самолет и прилетел в Югру, потому что на фестивале показывали работы двух выпускников его режиссерской магистратуры: Анны Наумовой и Владимира Литвинова. Два мастер-класса Фильштинского вписались в программу, Вениамин Михайлович ходил на спектакли и, как всегда, заинтересованно участвовал в наших критических обсуждениях. Лейтмотивом его была тоска по внятной, мотивированной истории, широкому спектру предлагаемых, с которыми актер выходит играть, и трудно было с ним не согласиться.

Сцена из спектакля «Супруга».

Фото — Василий Сазонов.

«ОТЕЧЕСТВУ ЖЕНЩИНА НЕ ПРИНОСИТ НИКАКОЙ ПОЛЬЗЫ»

И это самое мягкое, что говорил о женщинах А. П. Чехов.

Ради приезда Фильштинского «затактом» Городской театр сыграл «Ведьму» Анны Наумовой по Чехову, в рамках программы — ее же чеховскую «Супругу». В репертуаре есть еще «Хористка», и таким образом маленькие часовые спектакли Анны Наумовой складываются в трилогию о непознанности мужско-женских отношений и ворожейной, природной силе женщины, что особенно подчеркнуто в «Ведьме», насыщенной знаками северной культуры хантов. Я бы играла три эти работы в один вечер в разных локациях, и это могло бы стать путешествием-бродилкой для зрителей, вариацией на тему. Наумова делает спектакли совсем другого рода, чем Маргарита Зайчикова, в режиссуре которой все было очень выпукло, определенно, ярко. Анна Наумова хочет обнаруживать потаенное, подсознательное, оборотническое. В «Супруге» измученная нелюбовь Николая Евграфовича (Сергей Лесков) легко переходит в любовь и надежду, а потом снова разбивается о сучью женскую природу Ольги (Ирина Харченко). Если у Чехова все скупо и прозаично, то здесь модернистски-неоднозначно.

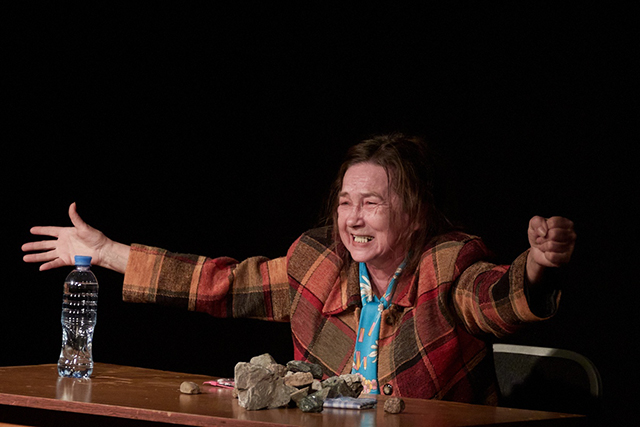

М. Гапченко в спектакле «Горбатая».

Фото — архив театра.

ТРИ ГЛАВНЫХ УДАЧИ

При том, что фестиваль не раздает призов, каждый спектакль уезжает с дипломом за спектакль, а в дипломе — определенная формулировка, даже если это неудача, какой был спектакль «Зельда» Ростовского-на Дону театра «Человек в кубе» (ужасная пьеса Вильяма Льюса рассказывает о Зельде Фицджеральд, жене писателя и одной из первых лихих феминисток). Не буду называть ни режиссера, ни исполнительницу неудачи. Расскажу о хорошем.

Это, прежде всего, моноспектакль прекрасной екатеринбургской актрисы Марины Гапченко «Горбатая» (Екатеринбургский независимый театр «ТУТ», режиссер Екатерина Вяликова). Пьеса Ярославы Пулинович — мелодрама о природно горбатой женщине, всю свою жизнь отдавшей сестрам, брату, племянникам, положившей свою жизнь к подножию их благополучия. Гимн самоотреченности и немного — юродству. Гапченко, появившаяся с рюкзаком сомнительно метафорических камней (это, ясное дело, тяжесть, горб, земная юдоль, которую несет ее Света — источник света), дальше, к счастью, не страдает и не перестрадывает судьбу своей Светланы. Она играет человека веселого, улыбчивого, легкого, воспринимающего каждую беду близких — как радостную новость, ведь снова можно помочь, поддержать, а что может быть лучше? Этот парадоксальный ход, эта «Ода к радости», сыгранная в такой плотности мелких переходов-задумчивостей-пауз-включений-воспоминаний, что диву даешься, — первостатейного актерского качества. Я давно не видела легендарную для Екатеринбургского ТЮЗа Гапченко — и вот случилось. Камерным фестивалям советую звать этот спектакль как мастер-класс моно-жанра.

М. Стати в спектакле «Семья Иванова».

Фото — архив театра.

Другим открытием стала молодая актриса из Магаданского драматического театра Марчела Стати, сыгравшая «Семью Иванова» по рассказу Андрея Платонова «Возвращение» (режиссер Радион Букаев). Мы сидим за длинным столом, под низко светящей лампой, у Марчелы нет ничего кроме нее самой и нескольких предметов, которые она вынимает из старенького чемоданчика — как напоминания о послевоенном времени: кусочек смыленного хозяйственного мыла, детскую книжку (означенное не означает означаемого, например, мыло сопровождает воспоминания Иванова о том, что волосы девушки Маши пахли осеней листвой). В общем, пустой стол, мы вокруг него — и невозможность для актрисы никакой фальши, ни мгновения ее. И Стати, как бы смущенно обращаясь, и в то же время не обращаясь к каждому, читает-рассказывает-вспоминает этот дивный и сложный текст с внутренним покоем и ясным пониманием и Любы, и самого Иванова, но скорее, конечно, она — Люба…

Третьим открытием стал совсем молодой, ну совсем молодой, брызжущий энергией Николай Балобан. В спектакле Владимира Литвинова «Фауст» (Санкт-Петербургская школа игрового театра). Кто и каков Балобан, можно прочесть здесь: недавно закончившего курс Геннадия Тростянецкого мы представляли его на страницах «ПТЖ». В спектакле «Фауст» (скоморошина-народная комедь — обозначен ее жанр) искрятся все его многочисленные умения, видно раннее мастерство: он танцует и водит Петрушку, работает с предметом и талантлив в пантомиме. К самому спектаклю есть вопросы. Скоморошье искусство — не техника, игрецы носили по стране протестный дух и диссидентскую информацию, антиклерикальные и антиправительственные шутки-прибаутки. Зачем облекать в скоморошину всем доступного Кристофера Марло и Пушкина? Но актер работал блестяще, став любимцем публики фестиваля.

Н. Балобан в спектакле «Фауст».

Фото — архив театра.

Трудный северный город Нижневартовск, в котором живет один из самых интересных нынешних драматургов Алексей Житковский (Городской театр показал вне конкурса его «Горку» в изящной режиссуре Ивана Миневцева), дремал в морозной и уже заснеженной ночи, когда актриса Елизавета Шаханина везла меня в аэропорт и мы говорили о том, какие режиссеры могут приехать к ним в перспективе, какие пути у этого отопленного и ухоженного Городского театра, о том, что творческая жизнь продолжается, и что за «Северными встречами» будут другие. До встреч!

Интересная статья.Видела «Фауста»(Николай Балобан дал 3 спектакля на радость Ставрополю.)Талантливый синтетический актер — кажется, может ВСЕ.Редкий профессионализм у молодого артиста в наши дни.

Согласна, есть эклектика в постановке. Но вряд ли скоморохи — только социальная сатира и протест.Они дарили людям радость, смех своими часто непотребными шутками.Николай рассказывал о трагедии Фауста и заводил зал своей искрометной игрой. , перевоплощениями. Успеха и удачи Николаю!