«без[ИДИОТ]а». По мотивам романа Ф. М. Достоевского «Идиот».

Социально-Художественный театр.

Режиссер Наталья Слащева.

Неделю назад стало известно, что спектакль «без[ИДИОТ]а» был дважды номинирован на премию «Золотой софит»: номинационный совет выдвинул Алину Король за роль Настасьи Филипповны и Виктора Клочко за сценографию к спектаклю. Хороший повод все же написать о спектакле, о котором два месяца не складывались слова. Точнее, не складывалась целостность текста. Наверное, и не сложилась до сих пор. Зато выросло и окрепло ощущение, что это соответствует спектаклю — так и не выстроился он у меня в гармоническую, целостностную сущность. Остался в памяти отдельными сценами, лицами, ощущением актерского жара.

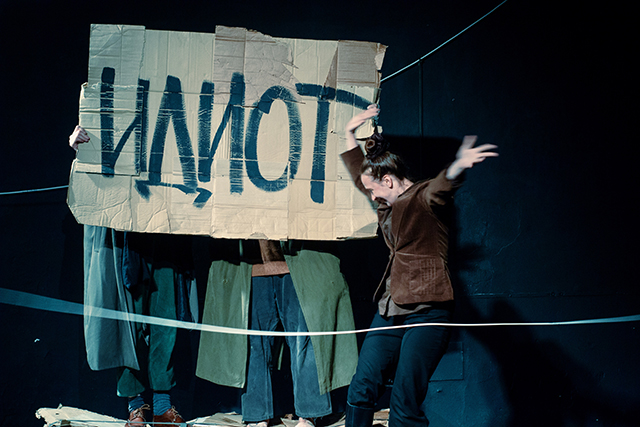

Сцена из спектакля.

Фото — Екатерина Шохтина.

«без[ИДИОТ]а» — спектакль, синтетический с точки зрения театрального жанра и эклектический с точки зрения стиля: несмотря на драматическое основание, в нем есть и работа с куклой (голуби, которые то подбирают крошки, то взлетают и садятся на провода, создают узнаваемые городские картины), и элементы теневого театра (именно так оформлено первое появление Настасьи Филипповны), и сцены, которые можно записать в категорию физического театра. Присутствуют интерактив (кроме сбора денег и угощения шампанским, в спектакле есть эпизод, когда зрителей приглашают танцевать медленный танец прямо на сцене вместе с актерами) и перемена жанров (спектакль-конвульсия, по авторскому определению, иногда взламывается — например, сценой, пародирующей современную экскурсию по местам Достоевского, при этом используемая музыка и пластика актеров отсылают к комедиям начала ХХ века). Авторы спектакля свободно гуляют по эпохам — костюмы и сценография поначалу погружают нас в сегодняшнее маргинальное пространство, больше всего напоминая бездомных на улицах современного Петербурга, да и звуки вокзала взяты, конечно, из нашего времени. Диалоги между героями принадлежат ушедшей эпохе, но разбавляет их нарочито обытовленная, часто уличная речь персонажа, обозначенного как Кто-то, Что-то (Ксения Плюснина). Она, конечно, здесь тот проводник, который просто необходим этому разнородному и разноприродному спектаклю, единым стержнем которого, видимо, остается общее переживание, какое-то актуальное внутреннее ощущение, которое обнаружили создатели во время творческого процесса («без[ИДИОТ]а» сочинялся в том числе этюдным способом), так и не воплотившееся (пока) во внешнем выражении. Именно Плюснина соединяет героев Достоевского и зрительный зал, вносит комическое в надрывный, на грани исповедального спектакль.

Сцена из спектакля.

Фото — Екатерина Шохтина.

Все послевкусие от работы распадается на отдельные мысли об удачах и не только. Первым делом думается, как «к лицу» он именно этому, Социально-Художественному театру (СХТ), который, следуя логике, вынесенной в название, даже с классическим художественным текстом работает, не прекращая поисков актуального социального. Например, сцена первого посещения Мышкиным Епанчиных решена так: первые минуты встречи, когда князь (Константин Федоров-Фрейвальд) рекомендуется, буквально встав на колени, старшая Епанчина (Елена Калинина) смотрит на него, как на «неведому зверушку», интереса к нему столько же, сколько к птицам на улицах города — вот и его она небрежно прикармливает, рассыпая перед ним крошки. И он с готовностью принимает такое обращение — птица-кукла в его руках то и дело клюет с пола, пока он продолжает знакомство. Отношение родственников меняется только в тот момент, когда Лев Николаевич начинает биться в эпилептическом припадке — только после этого он, говоря современным языком, возвращает себе субъектность в этом диалоге. Голос Епанчиной становится искренне заинтересованным, участливым, человеческим. Проблемы объективации, восприятия людей из позиции сверху, функционального взаимодействия — и актуально, и социально.

Да и вообще — «бедный театр» как он есть. Сценографическое решение этого спектакля — перевязанные стопки сплющенных картонных коробок (художник-постановщик Виктор Клочко), которые по прихоти создателей превращаются то в пассажирские полки в поезде, то в пространство, где размещается мучительная и болезненная страсть Рогожина (Иван Лосев). С чем бы ни был связан этот выбор — с желанием авторов создать ассоциативную связь с людьми неприкаянными, бездомными, не нашедшими своего места, или же просто с бедными людьми, которые бедны, да, но не финансово, а обделены любовью, например, — тут есть пространство для интерпретации, а фактом остается буквальная бедность СХТ, который играет людей Достоевского в обносках, в зале без кулис, отремонтированном на собранные с миру по нитке деньги. Эстетика картонных коробок, которая вряд ли пришлась бы к месту в БДТ, к концу спектакля оказывается именно эстетикой, включающей глобальный контекст пространства.

Сцена из спектакля.

Фото — Екатерина Шохтина.

Что же касается конкретного: с одной стороны, режиссерский каст выглядит вполне традиционным, и при этом удачным — нежное и слегка потерянное лицо Федорова-Фрейвальда, конечно, попадает в портрет Мышкина, не нужна и повязка на голове, чтобы с первого взгляда распознать, кого он будет играть. Может быть, только «чего-то тяжелого в глазах» как будто не достает, его Мышкин не дотягивает до положительно прекрасного, он так же ищет любви, как и все герои этого спектакля, но не понятно, насколько он может давать ее сам. До самого финала актер играет наивного, светлого ребенка — вот только оправдания этой инфантильности не играет, не вырастает она не из чего, а к концу спектакля уже и раздражать начинает — сколько же можно не замечать чувств окружающих, принимать в дар заботу и носочки и задавать риторические вопросы? Если бы артист не был стопроцентно серьезен, иногда даже возникала мыслишка — а не пародия ли это? Уж очень князь получился «классический», знакомый с детства — глаза, все время вскинутые к небесам, руки, теребящие одежду, тихий голос. Как еще мы мыслим «святого человека»? Но дырявые носки, исследуя которые, Епанчина вдруг раз — и натягивает так, что получается раздвоенное почти копытце, намекают, что не так и прост по режиссерской задумке Лев Николаевич, да вот увидеть что-то большее, к сожалению, не удалось.

Рогожин (Иван Лосев) — крепкий, сбитый, бородатый. В его глазах как раз и готовность убить просматривается практически сразу, и тяжелая страсть, в которой будет место и «покупке» любимой женщины, и насилия над ней потом. Когда, скинув безликий плащ, он вдруг оказывается во фраке, ясно, что тут играется какая-то масочность или чужеродность, непонятность или попытка казаться не тем, кто есть. Костюм, как с чужого плеча, чувства кипят внутри, но практически не находят выражения. Лосев играет человека на грани, который переходит эту грань не во время убийства — раньше. Под классическую музыку разыгрывается классический, к сожалению, сюжет домашнего насилия: Рогожин тягает сбежавшую с ним Настасью Филипповну (Алина Король) по полу, швыряет ее на картонные коробки, в которых нет никакого эротизма, но сексуализированность образа, как и его действий, ясна. Уничтожающие самих себя и друг друга, эти герои лишены возможности видеть за своей болью что-то еще. Как раз убийство в спектакле становится актом практически истинной, тихой и нежной любви. Его и нет, собственно убийства — есть мужчина, который, почти не дыша, заботливо и нежно несет любимую женщину в то единственное место, где она найдет покой, то есть в гроб. А уж какая жизнь — картонная, таково и последнее пристанище.

Сцена из спектакля.

Фото — Екатерина Шохтина.

Король — очень красивая (как и прописано в романе) женщина, здесь — жгучая брюнетка, роковая женщина, играет так, что начинает казаться, что она нашла в себе немалую часть Настасьи Филипповны, ее и выговаривает, вытанцовывает, выплескивает. Этот внутренний жар очень остро ощущается в тесноте Камерной сцены: героиня-неврастеник, вовлекающая в свою неровную нервную внутреннюю жизнь всех, кто оказывается рядом, — так, например, устроена сцена, в которой все танцуют под «Don’t speak» (хит конца 90-х). Поначалу трех женских героинь невозможно идентифицировать — три актрисы укутаны в бесполую верхнюю одежду и выступают ансамблем. В разворачивающемся сюжете они обретают имена: Елена Калинина становится генеральшей Епанчиной, у которой с ее дочерью Аглаей (Анастасия Шалыгина) отношения тоже устроены сложно — в них трудно распознать мать и дочь, больше похоже на двух сестер, и это, видимо, и есть главная боль старшей из них. Невозможность принять себя матерью взрослой дочери, а с другой стороны — невыносимость все время вынужденно конкурировать с матерью, не имея возможности (до замужества) ощутить себя взрослой и отдельной, — Наташа Слащева стремится показать разные женские трагедии, каждая из которых в итоге упирается в неприкаянность, бездомность. Поэтому уровень экзальтации всех трех героинь оказывается в этом спектакле сопоставим, у каждой из них живет этот ад внутри, вот только играется неравновесно.

Калинина словно раскачивает эмоциональные качели, ее персонаж существует на пределах: от истерики в ответ на любое, самое невинное слово дочери до готовности обрушить всю мощь своего контроля на новый объект заботы — и здесь она пришептывает, ластится, стелется. Шалыгина играет еще более сложную историю — человека, в целом готового жить нормально, но уже покалеченного отношениями. Эту боль только отношения и могут излечить, за этим тянется она к Мышкину, но и ее выбор в итоге оборачивается ошибкой. Актрисе нужно найти внутреннее равновесие, но и готовность выскочить из него в аффект — задача не из простых, тем более в такой неровной конструкции, где нет единого гладкого поля для артистов. Скорее, ткань этого спектакля формируется как соединение разнородных частей, такое лоскутное одеяло, — потому и не возникает ощущения ансамбля, мало места для игры друг об друга, все самое интересное, похоже, происходит в каждом по отдельности, но далеко не все становится видимым.

В этом спектакле на меня произвела особое впечатление весьма точно описанная в этой статье сценография и работа художника по костюму. Если говорить, про какое-то связующее звено, то именно это чувство всепроникающей безвременной (на Рогожине вроде как современная куртка, на остальных героях плащи и ватники) бедности, бедности надрывной, отчаянной нищеты с поздравительными флажками даже не из бумаги, а из картона, с пластмассовыми бусами и рваными колготками у Настасьи Филипповны.

И неважной становится фабула, обрывки романа разлетаются, как обрывки старого картона, которые актеры раскидывают по сцене в танце боли и освобождения.

Просто очень зябко, просто очень темно и даже голубей здесь прикармливают снежинками.

Посмотрели Идиота в СХТ на следующий день после Идиота в Приюте комедианта в постановке Шершевского. Образ идиота вышел перпендикулярный. В Приюте идиот социализирован относительно сегодняшнего дня, он уже не верит в Бога и способен это обосновать, имеет свое мнение и по другим вопросам, играет все внешние формы психического расстройства. В СХТ идиот не обладает эмпатией в силу душевного расстройства. Кто немного знаком с психиатрией, увидит в образе полноту проблемы таких людей. Они живут рефолексиями — ты ко мне добр, говоришь, что любишь, вот и я тебе отвечу своими чувствами пропорционально. Поэтому мечется идиот в версии СХТ от Аглаи к Настасье, не умея распознать их замыслы и истинные чувства, понять где им манипулируют, где его используют из корысти. Мне этот образ ближе, по-моему, именно таким видел его Достоевский.