-

— Дайте мне другой глобус!

— У меня нет для вас другого глобуса!

Сколько мы так шутили?

И вот на первую неделю ноября мне дали другой глобус: отсматривая по три спектакля в день на Фестивале стран Центральной Азии (плюс Азербайджан и Татарстан), проходившем в Алматы, я не успевала ночью привычно смотреть долгие стримы, удовлетворялась быстрыми телеграм-комментариями, но зато в общении с восточными коллегами по самую макушку погружалась в не менее страшные проблемы «их глобуса». Все оказалось неутешительно.

-

«Мим». По роману Л. Таль.

РАМТ.

Автор инсценировки, режиссер и художник Филипп Шкаев.Режиссер Филипп Шкаев, сам написавший инсценировку к роману Лилли Таль «Мим», не скрывает, что все, что происходит на сцене, — происходит на сцене. Артисты то и дело напоминают зрителям, что они всего-то разыгрывают спектакль, что все это — балаганная игра. Все условно. Но вместе с тем, все всерьез.

В некотором царстве, в некотором государстве жил да был принц Флорин. Все у него было хорошо: внимательные слуги, сколько угодно молока, мужественный отец. Одно только было плохо, да так плохо, что хуже некуда: королевство, которое ему предстояло когда-нибудь унаследовать...

-

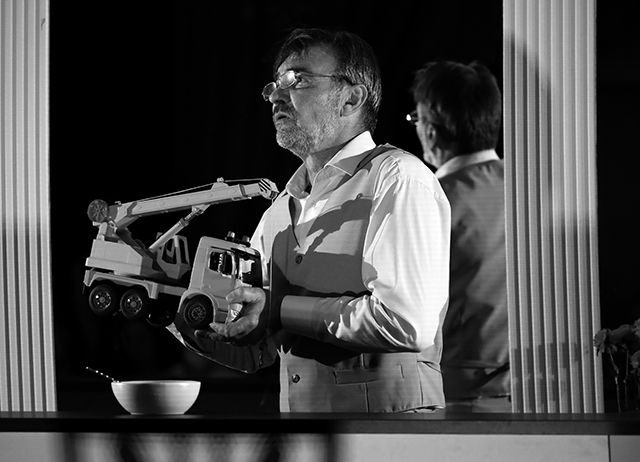

«Голова». К. Стешик.

Театр на Литейном.

Режиссер Кирилл Люкевич, художник Александр Мохов.Спектакль Кирилла Люкевича «Голова» вырос из программы «Первая читка» 2022 года. Одноактовка белорусского драматурга Константина Стешика задает вопросы, но не дает ответов. Три обычных парня, каких мы можем встреть где угодно, от Кудымкара до Дыбенко, сталкиваются со сверхъестественным: Палкин приносит домой к рассказчику пакет, в котором лежит человеческая голова. Настоящая. Живая. Только разговаривать не умеет — мигает в ответ на вопросы. Зато знает о мире нечто такое, о чем герои прежде, наверное, и не думали, и что, может быть, не стоило узнавать.

-

«Шварц, человек, тень». М. Кадацкая.

Казанский ТЮЗ.

Режиссер Дмитрий Егоров.Путешествие из Санкт-Петербурга в Казань на премьеру спектакля «Шварц, человек, тень» петербургского режиссера Дмитрия Егорова обернулось поездкой в Ленинград, Ленинград довоенный, с морским воздухом с Финского залива, пригородными дачами, ленинградскими квартирами и дворами. Этот фантом ленинградского воздуха, возможно, и есть одна из главных неосязаемых примет художественной правды того мира, который два часа сочиняет и выстраивает режиссер с актерами в фойе Казанского ТЮЗа. Мира одного из самых любимых и в то же время непонятых писателей — Евгения Шварца. Мира, в котором переплелись поэтическая, художественная реальность и бронзовая поступь большой истории.

-

«Какая грусть! Конец аллеи...». Р. Габриадзе.

Тбилисский русский драматический театр им. А. С. Грибоедова.

Режиссер Андро Енукидзе, сценография Шота Багалишвили.

Пьеса «Какая грусть! Конец аллеи...» ставилась трижды. Сперва сам Резо Габриадзе делал ее с Наташей Пари в Лозанне. Затем — Андрей Калинин на Новой сцене Александринки, где Юрий Сучков создавал сценографию по эскизам Габриадзе. И вот — в третий раз, на родине автора.

Зал Тбилисского театра имени Грибоедова пуст, несмотря на аншлаг: кресла затянуты белыми полотнищами, будто паутиной. А зрителей рассаживают прямо на сцене — видимо, потребовалась несколько большая камерность постановки, чем возможна на этой площадке.

-

10 ноября 2022 года пришло тяжелое известие — умер Станислав Бенедиктов. Один из бесспорных лидеров отечественного театра, в историю которого навсегда вошли созданные им сценографические образы...

Бенедиктов — художник романтического склада, редкий дар в современном театре, к счастью, еще не реликтовый, ведь романтизм никуда из искусства не уходил и не уходит, каждый раз возникая, словно мифологическая птица Феникс. Бенедиктов был всегда конкретен в создании пространства игры, но при этом в его действенной правдивой декорации созидается и другая реальность — реальность, которую можно только почувствовать, реальность поэтическая, неуловимая плоть настоящего искусства, что всегда загадка, притягательная энергия, влекущая тебя в мир мечты, мир подлинных героев, мир романтического путешествия.

-

На IV Международном театральном фестивале «TeART-Кокше» в Кокшетау (Казахстан) показали десять спектаклей из разных регионов и городов Казахстана, Грузии и Таджикистана.

Актюбинский областной театр драмы им. Т. Ахтанова привез «Мертвые души» в постановке Вячеслава Виттиха по инсценировке Н. Садур. Пустое пространство с висящими в человеческий рост двухмерными схематичными куклами, похожими на меловой контур тела с места убийства, периодически заполнялось толпой статистов, танцующим хором умертвий, крепостных душ. За прозрачным занавесом появлялась душа Панночки, приходила из небытия, терзала Чичикова. Лирическая тема, протянутая через весь спектакль, где несбывшаяся любовь билась со смертью в прозрачной, почти бестелесной Панночке, которая к финалу превращалась в старуху-ведьму, звучала ясно и временами горько...

-

«Анна Каренина». Л. Толстой.

Свердловский театр драмы.

Режиссер Михаил Заец, художник Алексей Паненков.Роман Толстого инсценируется и экранизируется с завидной регулярностью. Новые версии демонстрируют самые разные возможности прочесть хрестоматийный текст: как абстрактную трагедию, как психологическую драму с погружением в тайные душевные глубины, как актуальную историю о внутрисемейных отношениях, построенных на моральном насилии, etc. Все чаще в центре спектакля оказывается не заглавная героиня, а ее муж — Алексей Александрович Каренин (известный спектакль Геннадия Тростянецкого именовался «Каренин. Анна. Вронский»; пьеса Василия Сигарева, идущая во многих российских театрах, называется «А. Каренин», новейшая версия Романа Габриа в Тюменской драме, выдвинутая на «Золотую Маску», — «Каренин А.»). Этот поворот свидетельствует о попытках «реабилитировать» персонажа, которого читатель романа видит по большей части глазами Анны (что делает его неприятным, невыносимым и даже отталкивающим), и рассмотреть его как сложную страдающую личность. Но в то же время современные трактовки предлагают новый взгляд на «женский вопрос», на статус женщины в обществе, то есть — в преимущественно мужском мире, и тут в фокусе оказываются героини Анна, Долли, Кити, их судьбы, их представления о любви и браке.

-

«Вместе целая страна».

Большой Санкт-Петербургский государственный цирк (Цирк Чинизелли).

Режиссер Виктория Коновалова, композитор Святослав Мелик.Цирк во все времена блестяще встраивался в контекст и успешно использовал его. В этом вовсе нет ничего плохого, зритель голосует рублем, цирк этот рубль очень ценит. Так, в эпоху наполеоновского культа во Франции не было места популярнее, чем цирк с его вереницей мимодрам о маленьком капрале. А когда в России в начале XX века усилились черносотенные настроения и цирк как зрелище иностранное оказался под прицелом, антрепренеры и директора сделали ставку на пантомимы с патриотическим сюжетом и накалом. И тоже совсем не прогадали.

-

«Опера нищего». С. Саксеев по мотивам пьесы Д. Гея.

Театр «Суббота».

Режиссер Петр Шерешевский, художник Фемистокл Атмадзас.«Хрень приснится, и живи в ней вечно», — говорит озадаченный Мэкки, смотря отрывок фильма «Сталкер»: Писатель и Ученый, сопровождаемые Сталкером, едут на дрезине в Зону... Этот образ стал лейттемой спектакля Петра Шерешевского и вместе с тем — метафорой нескончаемых девяностых. Время действия «Оперы нищего» Джона Гея режиссер-драматург переносит в 1996 год. Начинается все с кадра второго тура президентских выборов — власть фактически уже в руках Ельцина, а значит, и его преемника... С позиции нас сегодняшних понятно, что до заветной Комнаты, исполняющей желания, никто из них (нас?) не дойдет, единственное, что всем тут светит, — попросту зона...

-

Пару часов назад на сцене Театра юных зрителей им А. А. Брянцева завершилась торжественная церемония награждения лауреатов XXVIII Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит». Публикуем ниже список победителей.

-

«Потерянный солдат».

Большой театр кукол.

Автор, режиссер, художник Руслан Кудашов, композитор Игорь Ушаков.Фантасмагорическая мини-опера Руслана Кудашова создана как будто самой смертью. Автор текста — смерть, сценография придумана смертью, на сцене играет смерть. Это бенефис смерти. Никаких веселых танцующих скелетов, уводящих людей за горизонт, нет. Средневековые смертельные шутки еще не проникли в спектакль. Мы должны зафиксировать эту точку, а иронизировать будем потом. Когда-нибудь потом мы вспомним это и не поверим сами, а пока фиксируем.

-

Пару дней назад на сайте Российской национальной театральной премии «Золотая маска» появились списки номинантов и лонг-лист спектаклей сезона 2021/2022 годов. Вчитываясь в этот отнюдь не короткий перечень, мы в редакции «Петербургского театрального журнала» вдруг осознали, что большинство из указанных в нем спектаклей были описаны нашими авторами в блоге или на страницах бумажной версии журнала. И если увидеть их обычному зрителю представляется задачей все-таки труднодостижимой, то прочитать о них можно, что называется, не сходя с дивана. Удобно же. Делимся с вами ссылками на наши материалы по номинантам и спектаклям из лонг-листа.

-

О фестивале молодой режиссуры

Прежде фестиваль молодой режиссуры «Артмиграция» проводился в Москве. Куда царевичи-режиссеры стрелы свои пустили, в каком региональном театре спектакль суженый поставили — все свозили к боярам столичным для смотру и одобрения. Кто кому воспротивился, понять сложно, да вот только решил фестиваль жить по укладу новому: поехали участники на смотрины в Екатеринбург. С удивлением для одних и очевидностью для других выяснилось, что Буян-Ебург тоже не лыком шит, и идею поддержать может, и доказать картографам разным, отмечавшим на театральной карте болото сплошной штриховкой, что есть в уездах если не потерянный рай, то зимние сады гвидонских кущ.

-

«Алые паруса». М. Дунаевский.

Чехов-центр (Южно-Сахалинск).

Режиссер Сусанна Цирюк, художник Кирилл Пискунов.Мюзикл как вид музыкального театра взывает к публике доверчивой и открытой. Не обещает философских глубин осмысления тем классической и не очень классической литературы, хотя часто на нее опирается. Он обращен к внутренней подвижности, даже физической моторике и сильной эмоции тех, кто почитает современные ритмы и мелодику и не сравнивает каждый миг спектакля с высокими образцами. Особенно с академической классикой, потому что у мюзикла давно имеется своя. Лет сто, как образовалась. С собственными законами и правилами.

-

«Лабардан-с». Сценическая версия СТИ по пьесе Н. В. Гоголя «Ревизор».

Студия театрального искусства.

Режиссер Сергей Женовач, сценография Александра Боровского, художник по свету Дамир Исмагилов, композитор Григорий Гоберник.Действие спектакля происходит в бане. И сам по себе этот ход достаточно рискован с любых точек зрения. Начнем с того, что идея не нова — много сюжетов, в том числе и классических, уже разыгрывалось в разных помывочных заведениях, которые намекали и на зону комфорта, и на некое чистилище. А продолжим простым соображением: держать героев на протяжении всей пьесы в одной и той же специфической среде — это жесткий концепт, который неизбежно подгоняет спектакль под единственную образную и смысловую доминанту, грозящую наскучить зрителю задолго до конца представления. Однако Сергей Женовач и его постоянный соавтор, художник Александр Боровский, давно уже полюбили такой метод. И частокол берез в «Трех сестрах», и стены психиатрической клиники в «Мастере и Маргарите», и коммунальный дом с ячейками-квартирами в «Самоубийце» — режиссера и сценографа почему-то упорно не пугают концептуальные «единые установки», более того, они продолжают на них настаивать.

-

«Ленин из Ревды».

Театр-фестиваль «Балтийский дом».

Режиссер Дмитрий Крестьянкин, художник Александра Мошура, драматурги Дмитрий Крестьянкин и Екатерина Шихова.Дмитрий Крестьянкин — режиссер-исследователь русской социальщины, автор документальных спектаклей «Планета людей» (спектакль-вербатим с курсом С. Д. Бызгу), «Квадрат» («Плохой театр»), «Красный фонарь» (спектакль в кабинете Теляковского и о Теляковском в Театральном музее). Исследуя Россию, режиссер обращается к жанру сайт-специфика и разновременным материалам, либо показывая влияние истории на разум народа, либо наблюдая в современности актуальность и неподвижность русской идеи.

-

«Мандельштам. Воронежские тетради».

Воронежский театр кукол имени В. Вольховского.

Режиссер и художник Руслан Кудашов.Многие из тех, кто интересуется литературой, слышали о Воронеже прежде всего как о месте, где отбывал ссылку Осип Мандельштам. Ассоциация не из приятных, хотя Надежда Яковлевна Мандельштам называет в своих мемуарах это время «благополучным», а саму ссылку, или «воронежскую передышку» — «неслыханным счастьем». Три года, что Мандельштам провел здесь, подарили миру цикл «Воронежские тетради», ставшие важной вехой в зрелом творчестве поэта, давно отмежевавшегося от акмеизма и утвердившегося в своем неповторимом слоге и языке.

-

На Камчатке прошла лаборатория Театра Наций

...Трем режиссерам предстояло за пять дней поставить эскизы по «Гранатовому браслету» Александра Куприна, «Анне Карениной» Льва Толстого и «Леди Макбет Мценского уезда» Николая Лескова в интерпретации современных авторов в Театре драмы и комедии на Камчатке, где Театр Наций провел лабораторию по современной драматургии, как это ни парадоксально, посвященную русской классике.

-

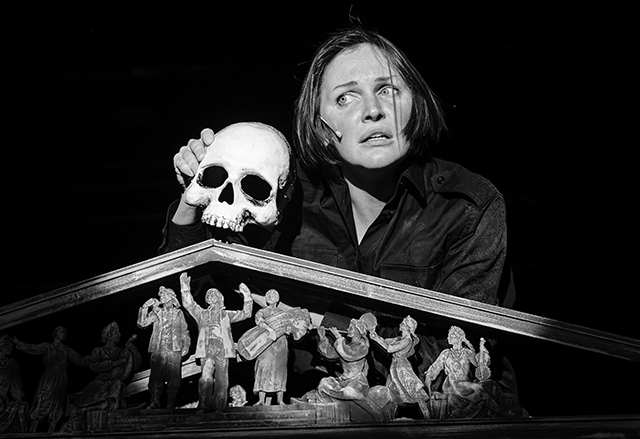

О спектаклях Мило Рау и Кристофера Рюпинга

В спектаклях Мило Рау «Everywoman» (показан на Осеннем фестивале в Париже) и недавней премьере Кристофера Рюпинга в цюрихском Шаушпильхаусе — формально ничего общего. Но по сути оба они о сильных женщинах, которые не боятся своей слабости.

комментарии