-

В Полярном флигеле Шереметьевского дворца открыта выставка «Резо Габриадзе в Петербурге»

Сегодня день рождения Резо Габриадзе. Правда, если верить ему, он родился 22 июня, но Кутаисский ЗАГС что-то перепутал, и вышло 29 июня. Но по паспорту — сегодня.

А 6 июня — в день памяти Резо, ушедшего два года назад в день рождения Пушкина, которого он рисовал так много, как никто, — во флигеле Шереметьевского дворца на Фонтанке (Музее музыкального и театрального искусства) открылась выставка «Резо Габриадзе в Петербурге»...

-

«Снегурочка». По пьесе А. Н. Островского.

Краснодарский академический театр драмы.

Режиссер Артем Устинов.Не помню, какой именно из спектаклей Артема Устинова я посмотрела первым. Но я запомнила его как автора умных и сложных, кристально чистых по атмосфере сценических сказок. Сказок не совсем или совсем не детских — но ведь сказки, со смертями и испытаниями (вспомните хоть съеденного Колобка, хоть окровавленные ноги Русалочки), вообще не слишком нежный жанр. Это истории про трансформацию, про социальный перелом, про рождение нового героя — или смерть того, кто не умеет пройти инициацию.

-

«Бовари». По мотивам романа Г. Флобера «Госпожа Бовари».

Театр Наций.

Режиссер и автор инсценировки Андрей Прикотенко, художник Ольга Шаишмелашвили.Дагеротипия — это популярная в XIX веке фотографическая технология: в камеру-обскуру помещали посеребренную, тщательно отполированную и обработанную парами йода пластинку. Объектив открывали на 15–20 минут, а затем, чтобы проявить полученное изображение, пластинку снова обрабатывали специальным ртутным составом и промывали. Дагеротип можно было рассматривать только при особом освещении и нельзя было скопировать. Уникальность снимка, его загадочные, медленно проступающие черты, вредные испарения, сопровождающие процесс, — все эти особенности первых фотографий Андрей Прикотенко нашел и в великом романе Гюстава Флобера.

-

Казанские площадки MOÑ и «Угол» — трендсеттеры в области экспериментального театра — в конце мая провели фестиваль «Город Арт-подготовка» (куратор Олег Лоевский). По сути — показ трех лабораторных работ, созданных принципиально разным способом. Три месяца назад команды, сосуществующие под единой шапкой Фонда «Живой город», посовещались о том, что их волнует, и выбрали три направления поиска: театр горожан, современный национальный театр и современная комедия. Выталкивающие на тропу непредсказуемых решений — что имманентно должно являться свойством лабораторий, но на практике не всегда получается. Кажется, у казанцев снова получилось.

-

«Дон Кихот». По сценарию Е. Шварца и роману М. де Сервантеса.

Нижегородский ТЮЗ.

Режиссер Максим Меламедов, художник-сценограф и художник по свету Иван Васецкий.Долгие годы Нижегородский ТЮЗ будто и не существовал на театральной карте страны — пребывал в глубокой спячке. Но с приходом в 2020 году новой команды — директора Инны Ванькиной и главного режиссера Алексея Логачева — театр преобразился и ожил. Премьеры, фестивали, лаборатории, активная работа со зрителями. Я приехала в ТЮЗ проводить Школу театрального блогера «Аристарх», уже третью по счету, и посмотрела вместе с участниками несколько последних премьер театра — от детских радостей вроде сентиментального «Приключения плюшевого кролика» по мотивам сказки Марджери Уильямс и яркого музыкального шоу «Петька-микроб» по Григорию Остеру до серьезных постановок для подростков и взрослых. Сам Алексей Логачев в этом году выпустил очень интеллигентный и тонкий спектакль «Сотворившая чудо» по пьесе Гибсона (о нем «ПТЖ» уже писал подробно), а в прошлом сезоне — стильную шекспировскую комедию «Много шума из ничего» в новом переводе, сделанном завлитом театра Михаилом Вирозубом в соавторстве с самим режиссером.

-

В архиве появился № 109. Новые номера регулярно будут пополнять сайт,

приглашаем читателей и коллег не терять из виду этот процесс! -

Буду честной. Михаил Ложкин — мой любимый питерский кукольник. Была личная гипотеза, которая каждый раз подтверждалась: если Миша занят в спектакле, значит спектакль будет увиден не зря.

Кукольники — особый народ, хрустально-прозрачный. Обычно зрители не знают их в лицо и по имени, не ходят на них прицельно. В Большом театре кукол — другая история. Первый актерский курс Руслана Кудашова напрочь сломал этот стереотип. Второе десятилетие туда ходят, в том числе, на актеров: ловких профессионалов, красивых своей индивидуальной умной красотой. Когда я начала заниматься театром кукол, Михаил Ложкин уже давно был звездой.

-

«Леопольдштадт». Т. Стоппард.

РАМТ.

Режиссер Алексей Бородин, художники Станислав Бенедиктов, Виктор Архипов и Лилия Барышева.«Леопольдштадт» — пьеса Тома Стоппарда, которая идет в США, Великобритании, Японии, Австрии, Израиле и недавно удостоена премии «Тони», — не могла не появиться в России, от которой отвернулись многие и многие деятели культуры (мы сейчас о культуре). Между Стоппардом и Бородиным еще со времен «Берега утопии» натянулась такая прочная связующая нить, что невозможно представить себе обстоятельства непреодолимой силы, которые ее порвут. Хотя и без них не обошлось. Впервые Том Стоппард, который однажды проехал Россию от Москвы до Владивостока на поезде, который пять лет провел в библиотеках, изучая русскую историю, не приехал на свою премьеру. Не вышел на премьерные поклоны и полувековой соратник Бородина, автор сценографии, которая создает кристаллическую решетку замысла. Станислав Бенедиктов успел сделать черновые наброски: по ним, как по следу, шли его коллеги Виктор Архипов и Лилия Барышева.

-

«Луиза Миллер». Д. Верди.

Большой театр.

Режиссер Георгий Исаакян, дирижер Эдуард Топчян, сценограф Алексей Трегубов.Уходящие к горизонту и доходящие до колосников ряды стеллажей с мебелью — высоко вверху можно разглядеть указатели: «табуретки/sgabelli», «кровати/letti» и т. п. Итальянские слова могут смутить свеженького зрителя, предполагающего, что раз в основе сюжета шиллеровская «Коварство и любовь», то дело происходит в Германии. Но работавший для Верди либреттист Сальваторе Каммарано перенес действие в Тироль — а следовательно, все происходящее могло случиться в его итальянской части.

-

«Лес. Трактат».

Камерный театр «Среда 21» (Москва).

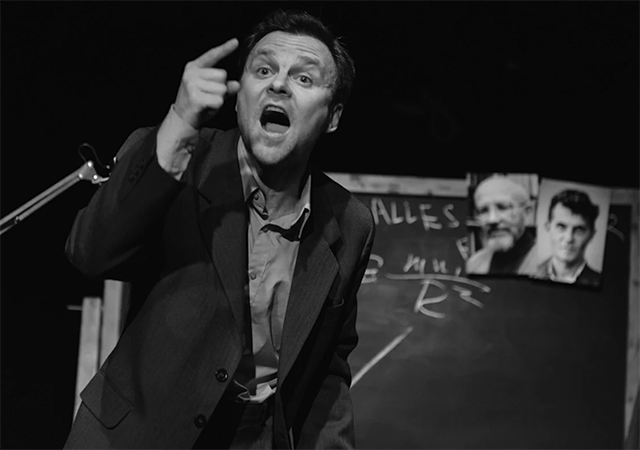

Авторы спектакля Александр Плотников и Борис Алексеев.Небольшой взъерошенный человек с портфелем вылетает на сцену и начинает довольно бессвязно тараторить, размахивая руками, мешая фразы на русском, английском и немецком. Пишет маркером на доске:

«Die Welt ist alles, was der Fall ist».

Переводит на английский:

«The world is all that is the case».

На русский:

«Мир — это все, что выпало».

-

«Русские классики».

Проект «Театральный дом» благотворительного фонда «Подари мне крылья» (Санкт-Петербург).

Режиссер Дмитрий Крестьянкин, художник Александра Мошура.Новый спектакль Дмитрия Крестьянкина играют подростки и профессиональные актеры — состав, который мы уже наблюдали в предыдущих спектаклях проекта «Театральный дом». Это сочетание сбалансировано, и все существуют на равных до определенного момента.

Ребята выходят к микрофону и рассуждают о русской классике: «не понимаем», «не можем посочувствовать», «поступки персонажей кажутся глупыми», «если бы у них был психолог, то таких бы проблем не было», «как было бы просто, если бы герои не стрелялись, а могли поговорить».

-

О фестивале «Горький +» в Казани

Со 2 по 4 июня в Казани прошел фестиваль «Горький +» — масштабный проект, посвященный 155-летию со дня рождения писателя. Автор идеи и арт-директор фестиваля — руководитель московского Театра Наций, народный артист России Евгений Миронов. Фестиваль стал праздником искусств, который выплеснулся за границы традиционных культурных площадок — театров, музеев, концертных залов и библиотек, и подчинил себе жизнь площадей, улиц, двориков и скверов. На три летних дня Казань, город, который Максим Горький считал своей духовной родиной, превратилась в пространство творческого диалога с писателем.

-

«Норма». В. Беллини.

Московский музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

Дирижер Кристиан Кнапп, режиссер Адольф Шапиро, художник Мария Трегубова, режиссер по пластике и хореограф Михаил Кисляров, художник по свету Иван Виноградов, видео Ильи Старилова.Премьера оперы «Норма» должна была состояться в МАМТ еще в марте и с несколько иной постановочной командой — в планах стояли имена дирижера Владимира Спивакова и режиссера Андрея Кончаловского. Но авторы поменялись, премьера сдвинулась к лету, и так сложилось, что «Норма» стала единственной оперной премьерой МАМТ в сезоне 2022/23. Новая версия «Царской невесты», что должна была завершать сезон, возникнет в театре уже осенью.

-

В Магнитогорске прошел XX Фестиваль театров малых городов России (фестиваль Театра Наций при поддержке Министерства культуры РФ)

Да, пусть уже в названии современный драматург Настя Букреева, постановка чьей пьесы стала одним из главных событий фестиваля, обнимется с Львом Толстым. Потому что оба эти спектакля — и «Черная пурга» Филиппа Гуревича в Новокузнецкой драме, и альметьевская «Власть тьмы» Лизы Бондарь — может быть, точнее и глубже всего выразили мироощущение времени сегодня.

-

В Норильском Заполярном театре драмы им. Вл. Маяковского прошла XI режиссерская лаборатория «Полярка» под руководством Олега Лоевского

Слоган одиннадцатой «Полярки» призывал трех режиссеров лаборатории — Тимура Файрузова, Юрия Квятковского и Ярослава Жевнерова — сфокусироваться на «поиске живого человека», искать которого предлагалось на примере лучших образцов советской драматургии Александра Вампилова, Геннадия Шпаликова и Алексея Арбузова. На все про все было дано пять дней. Но примечательно другое: все эскизы объединило понятие жертвенности. Значит ли это, что «живой человек» непременно заложник обстоятельств, среды или веры, — вопрос дискуссионный, но тенденция слишком очевидна. В эскизе «Прошлым летом в Чулимске» по Вампилову жертвует собой Валентина, в «Девочке Наде, чего тебе надо?» по киносценарию Шпаликова — Надежда Смолина, а в «Моем бедном Марате» по пьесе Арбузова — Леонидик.

-

О IV Фестивале социального театра «Особый взгляд» в Екатеринбурге

Это уже четвертый по счету «Особый взгляд», который проходил в конце мая в Екатеринбурге на площадке Ельцин Центра. У этого события есть точное означивание — «форум-фестиваль». Именно общение и споры оказались здесь в центре. И образовательная программа, и междисциплинарная, и собственно театральная — все проходило в режиме дискуссий, которые и оставили самое сильное впечатление.

-

«Ромео и Джульетта. Версии и комментарии». С. Саксеев по мотивам трагедии Шекспира.

Театр МТЮЗ.

Режиссер Петр Шерешевский, художник Анвар Гумаров.Петр Шерешевский, кажется, никогда и не задавался «проклятыми вопросами» российского театра: что можно, а что нельзя делать с классической литературой (спойлер — все можно, от литературы не убудет, она издана-переиздана), что хотел сказать автор или как далеко имеет право заходить режиссер в своей интерпретации (любой перевод, голос и внешность актера — уже начало интерпретации)? Он точно раз и навсегда сказал себе вслед за Базаровым нечто вроде «классика — не храм, а мастерская, и режиссер в ней работник».

-

«Между двух миров». Музыка А. Журбина, стихи и либретто В. Старчевского.

Театр «Маска» (Москва).

Режиссер-постановщик Нина Чусова, хореограф-постановщик Наталья Терехова, художник-постановщик Евгения Швец, художник по свету Иван Виноградов, продюсер Михаил Шейнин.На сцене московского Театра «Маска» (камерная арендная площадка, открывшаяся в здании МДМ в ноябре 2022-го) прошли премьерные показы нового российского мюзикла «Между двух миров» по пьесе Семена Ан-ского «Диббук».

Новизна материала, впрочем, относительна: патриарх отечественного мюзикла Александр Журбин увлекся темой почти два десятилетия назад и написал музыку еще в 2005 году. Возможностей поставить мюзикл долго не возникало — видимо, поэтому композитор, по примеру своих оперных коллег классико-романтического периода, успел использовать часть материала в других своих работах, — но в итоге идея постановки спектакля о еврейских Ромео и Джульетте получила поддержку Президентского фонда культурных инициатив и Международного благотворительного фонда СТМЭГИ.

-

«16 мм обратимая». Е. Августеняк.

Краснодарский академический театр драмы.

Режиссер Елизавета Бондарь, художник Валида Кажлаева.Валентина Караваева — уже легенда, культовая фигура, трагический и высокий символ искусства для искусства. Звезда советского кино; женщина после страшной аварии; жена британского атташе, вновь вернувшаяся в Союз. Она больше двадцати лет снимала себя на любительскую камеру, на ту самую пленку 16 мм, стремясь запечатлеть мгновенье, сыграть лучше, лучше — для себя и для будущего, раз уж в настоящем актрисе со шрамом на лице и непростым характером нет места. Обо всем этом рассказано в фильме Георгия Параджанова «Я — чайка!..». Но эта биография, замешенная на актерской страсти, так и просится в театр.

-

О XX Всероссийском фестивале театрального искусства для детей «Арлекин»

Что такое юбилейный, двадцатый, фестиваль «Арлекин»? 183 заявки от театров (ровно столько спектаклей на видео просмотрел экспертный совет, и это рекордное количество за всю историю фестиваля). 10 постановок были отобраны в программу конкурса на соискание Российской Национальной премии в области театрального искусства для детей «Арлекин» (увы, по разным причинам четыре их них не были показаны в Петербурге, члены жюри ездили в Улан-Удэ, Екатеринбург, Казань и Петрозаводск). 7 спектаклей вошли во внеконкурсную программу. Еще «Арлекин» — это три эскиза по пьесам из шорт-листа Конкурса новой драматургии для детей и подростков «Маленькая Ремарка» (читайте в блоге материал Надежды Стоевой), а также — двухдневный образовательный семинар, лекции, презентации... «Арлекин» — главный в стране фестиваль театра для детей и подростков, и в его многомерной работе находят свое отражение все разнообразные тенденции и поиски в этой сфере.

комментарии