«451 градус по Фаренгейту». Р. Брэдбери.

Северодвинский драматический театр.

Режиссура, сценография и музыкальное оформление Алексея Ермилышева.

Режиссер Алексей Ермилышев поставил спектакль по роману-антиутопии Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» в год 100-летия писателя. В диалоге с автором, который предвидел многие явления нашего века, театр ставит неутешительный диагноз современному обществу.

«У нас есть все, чтобы быть счастливыми, но мы несчастны», — говорит один из персонажей романа. Между тем в обществе, которое создано в художественном мире Брэдбери, главной ценностью провозглашено счастье, которое должен испытывать каждый нормальный член этого общества. А чтобы не провоцировать разлад внутреннего мира и уберечь людей от критического восприятия действительности, в этом обществе будущего не принято читать книги, но приветствуется их сжигать. В мире произошел странный перевертыш: пожарные больше не спасают людей и ценные вещи от огня, а сами разжигают пламя, пожирающее ценности прошлого.

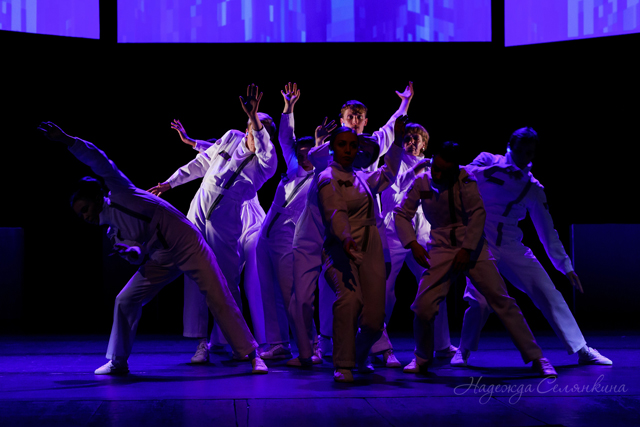

Сцена из спектакля.

Фото — Надежда Селянкина.

Уже в одной из первых сцен спектакля происходит ритуал сжигания книг: пожарные в темных пальто с красно-оранжевыми вставками и знаком огненной саламандры на плечах бросают том за томом в ящик наподобие железной печи. Затем медленно опускается верхняя часть устройства, на его стенке вспыхивает знак саламандры, а на экранах над сценой уже полыхают языки пламени, уничтожающего книги… Как утверждается, 451 градус по Фаренгейту — температура, при которой воспламеняется и горит бумага. Для главного героя этой истории, Гая Монтэга (Павел Митякин), наблюдение за этим процессом когда-то было наслаждением. Может быть, от слишком долгого наблюдения за тем, как меняют свои очертания и свойства знакомые предметы, на его сосредоточенном лице застыла судорожная улыбка. Лишь через какое-то время после встречи с юной Клариссой (Маргарита Кичик), которая любит наблюдать за живыми людьми, а не за огнем, к Гаю возвращается естественное выражение лица.

Но на экране то и дело будет возникать равнодушное лицо Системы (Елена Вотинова), напоминающее о том, что наблюдение за каждым не прекращается ни на минуту. Система, обеспечивающая установленный ход вещей, не знает, что такое эмоции, она никого не любит — просто функционирует. Под стать этому порядку на сцене создано лаконичное, выдержанное в минимализме пространство. Сцена почти пуста — есть лишь несколько кубических конструкций и экраны, на которые транслируются телевизионное шоу «Родственники» (говорящие головы, развлекающие горожан своими бессмысленными диалогами и бесконечным выяснением отношений) и кадры с горящими книгами. Горожане в спектакле появляются в белых костюмах-скафандрах и напоминают в них не то космонавтов, не то борцов с опасным вирусом (художник по костюмам Екатерина Горбанева). Кажется, что мир стал небезопасен настолько, что от него надо прятаться в специальной униформе, которая не только защитит, но и не позволит выделиться из общей массы людей, так похожих друг на друга. Даже двигаются они как некие упорядоченные частицы, по заданной траектории и в одном ритме, порой сливаясь в единый функционирующий организм (хореограф Ольга Мурашова). Кроме того, в руках у всех гаджеты, от мерцающих экранов которых они практически не отрываются. А светящиеся наушники наводят на мысль о том, что каждый на связи с Системой — в случае чего получит информацию и отреагирует мгновенно. Выделяться в таком мире — опасно. Но еще опаснее читать книги или даже просто хранить их в собственном доме.

П. Митякин (Монтэг), М. Кичик (Кларисса).

Фото — Альбина Рычкова.

Гораздо естественнее — проводить свободное время в компании с героями шоу «Родственники», как и поступает Милдред (Анна Венгерович), жена пожарного Монтэга. На живых людей, в том числе своего мужа, она смотрит невидящим, пустым взглядом — ей интереснее с экспрессивными говорящими головами на экране (заслуженная артистка РФ Валентина Иргизнова, Светлана Авраменко, Николай Кабуркин), чем с собственным мужем. Она слушает стены, у которых есть не только уши, но и способность реагировать на ее реплики. Но на самом деле эти «родственники» на телевизионных стенах, которые двигаются как ожившие фотографии (художник видеоконтента Сергей Жигальцов), включаясь и выключаясь по заданному алгоритму, далеки от реальной жизни. Почему-то вспоминаются сегодняшние герои инстаграма, снимающие бессмысленные истории и любящие примерять на себя различные маски. Показательна и сцена с двумя санитарами, которые, приехав на вызов для оказания помощи, показывают друг другу какие-то мемы. Словарного запаса у них хватает только на короткие реакции вроде «круто» и «шикарно». То же самое происходит и во время встречи подруг Милдред: их разговоры состоят из повторяющихся фраз, и произносят они их так искусственно, как будто скоро разучатся говорить. А когда заходит разговор о выборах, оказывается, что лидера они выбирают не по реальным качествам, но по умению произвести яркое впечатление — в первую очередь внешнее.

По-настоящему произвести впечатление в спектакле получается у брандмейстера Битти, которого играет Олег Александров. Его персонаж транслирует идеологию общества, природу которой сам прекрасно понимает. Он умен, ироничен и осведомлен о многом, но при этом принимает идеологию, которой служит, и намерен защищать ее до конца. История этого персонажа перекликается с темой, которая возникла недавно и в премьерном спектакле Архангельского молодежного театра «Иллюзия договора» по пьесе Сартра «Мертвые без погребения», — с размышлением о том, как человек принимает правила, которым обязуется следовать, чтобы общество работало бесперебойно. Пожарные в романе Брэдбери — главные охранители, защитники режима, в котором существуют. Они приняли эти правила игры, потому что «спокойствие превыше всего». В мощном монологе, который брандмейстер произносит в финале первого акта, сосредоточены главные вопросы об устройстве и развитии общества, которые поставил Брэдбери.

П. Митякин (Монтэг).

Фото — Анастасия Онучина.

Один из таких вопросов — о том, как ускоряется ритм жизни, заставляющий отсекать все «лишнее» и «ненужное», что мешает двигаться еще быстрее. Как быть счастливыми в таком обществе? Один из ответов — быть одинаковыми, чтобы никто не выделялся из толпы, не вызывал ни восхищения, ни зависти и просто не становился примером «инаковости». Однако сегодня все мы знаем, к чему приводят подобные попытки уравнять людей — в потребностях, взглядах, вкусах, мнениях… В спектакле «иным» персонажем, отличающимся от всех остальных, становится Кларисса, заставившая Монтэга сомневаться в существующем порядке вещей простым вопросом: «А вы счастливы?» Она — единственная из всех — выбирается на время из своего белого комбинезона-скафандра и остается в легком светлом платье. Она говорит спокойно и совсем никуда не торопится, а в руках у нее то одуванчик, то кленовый лист. Она грустит из-за того, что люди не успевают замечать цвета, запахи и звуки, мчась в автомобилях на огромных скоростях и воспринимая мир лишь как цветные пятна, без каких-либо деталей. Все — только общее место, без нюансов и особых свойств.

Встреча с еще одним персонажем стала переломным моментом для Монтэга. Хозяйка библиотеки (Юлия Корельская) отказывается отдавать самое для нее дорогое и с не терпящим возражений криком «Не получите моих книг!» скрывается в железной печи. На экране появляется видео, на котором ее охватывают языки пламени вместе с книгами, которыми она не захотела пожертвовать ради собственной жизни. Эта небольшая, но сильная по смысловой нагрузке сцена объясняет дальнейшее поведение Монтэга. Осознание того, что он и другие пожарные сожгли женщину, заставляет полностью пересмотреть жизненные приоритеты. Нужны ли стабильность и спокойствие в обществе, в котором жизнь человека настолько обесценилась, что если он не выполняет возложенные на него функции и начинает выдавать «системную ошибку», то от него лучше избавиться, как от больного зуба?..

Сцена из спектакля.

Фото — Надежда Селянкина.

После этого в доме Монтэга начинают появляться книги. Он прячет их в люке, но все-таки не выдерживает и в один из вечеров зачитывает стихотворение «Читал я в книгах, видел в снах, как мир летит во тьму…» — текст песни группы Animal ДжаZ. Встречая полное непонимание дома, он все же находит единомышленника — бывшего учителя, профессора Фабера (Сергей Полетаев). Интеллигентный, запуганный пожилой человек уже не имеет сил на борьбу с Системой, но все-таки соглашается быть наблюдателем и советчиком Монтэга. Конечно, все это ненадолго. Впереди — погоня, разоблачение предателя и призывы «следить за бегущим человеком» — выглянуть во все окна, чтобы поймать и «обезвредить» инакомыслящего. На экране появляется карта с пульсирующей красной точкой, а сам Монтэг бежит через зрительный зал, снова оказывается на сцене в свете прожектора и исчезает. Преследователи ищут сбежавшего в зале, среди зрителей, освещая их своими мерцающими устройствами, которые при ближайшем рассмотрении оказываются всего лишь двумя светящимися пластинами.

В финале Монтэг оказывается в своеобразном закрытом сообществе людей, которые обособились от большого мира. Они читают книги и заучивают наизусть, чтобы сохранить их ценность для будущего. Их философия в том, что люди — лишь обрывки истории, культуры, книг, и поэтому важны не сами по себе, а тем, что хранят в себе. В этой сцене артисты появляются уже не в белых комбинезонах, а в простой повседневной одежде, с книгами в руках. Уже не от лица персонажей, а от самих себя они вступают в диалог с писателем, зачитывая фрагменты размышлений Рэя Брэдбери о том, куда движется история. «Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал. И в ближайший год выдавать зеркала, зеркала, ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько рассмотреть в них себя», — был уверен писатель. Сегодня такие особые зеркала нужны для того, чтобы увидеть, как использует человек современные технологии и гаджеты со множеством функций: делают ли они нас свободнее или, наоборот, лишают свободы? Где граница между свободой и безопасностью в информационном пространстве, и что должно быть в приоритете?

Сцена из спектакля.

Фото — Альбина Рычкова.

В самом начале спектакля на экране возникает режиссерский эпиграф из «Братьев Карамазовых» Федора Достоевского: «Ничто и никогда не было для человека и человеческого общества невыносимее свободы». Наверное, поэтому люди так легко готовы с ней расстаться, чтобы нести на себе как можно меньше ответственности за каждый свой свободный шаг. Когда этих шагов становится совсем мало, а груз ответственности уже почти незаметен, можно констатировать факт: мы снова выбираем спокойствие и мнимую безопасность в алгоритме системы, чтобы не дать себе сгореть. Никто не знает, сможем ли мы, как феникс, возродиться из пепла, а потому предпочитаем не рисковать.

Комментарии (0)