Nicht schlafen / «Не спать».

Хореография Алена Плателя, художник Берлинде де Брейкере, музыкальный руководитель Стивен Пренгельс.

«Малер был ребенком еврейских родителей, он родился на постоялом дворе и рос поблизости от казарм. Он сам еще не успел стать взрослым, пока шесть его братьев и сестер умерли в детском возрасте. Фольклор и танцы, военные и похоронные марши, еврейская музыка очень рано перемешались в его музыкальном воображении и оставались существенными элементами его музыкального языка вплоть до самых последних работ. Его музыка — это нервное путешествие по накладывающимся друг на друга звуковым ландшафтам его детства, в которых торжества, оплакивания и барабанная дробь требовали к себе внимания в одно и то же время. Малер писал фрагментарную музыку для разбившегося мира, который находился на грани исчезновения».

Помещая эти слова в начале буклета, создатели спектакля Nicht schlafen («Не спать»), который был показан в Вене на сцене Volkstheater, а создавался для Рурской триеннале, предлагают услышать нам в Малере не нечто утонченное, аристократическое и гармоническое — к чему, казалось бы, эта музыка так и подталкивает, — а как раз наоборот. Впрочем, картин постоялых дворов и казарм мы не увидим, а музыка Малера все же будет фигурировать как воспоминание о возвышенном и ритуальном — словно всплывая, кристаллизуясь из «звуковых ландшафтов» Стивена Пренгельса (композитор и музыкальный руководитель проекта, один из постоянных соавторов Плателя), как раз таки колеблющихся, фрагментарных, наполненных «жизненными» шумами (коровьи колокольчики, похрапывание животных…). Наконец, эта музыка станет синонимом «европейскости» — поставленной в контрапункт с полифонией африканских песен…

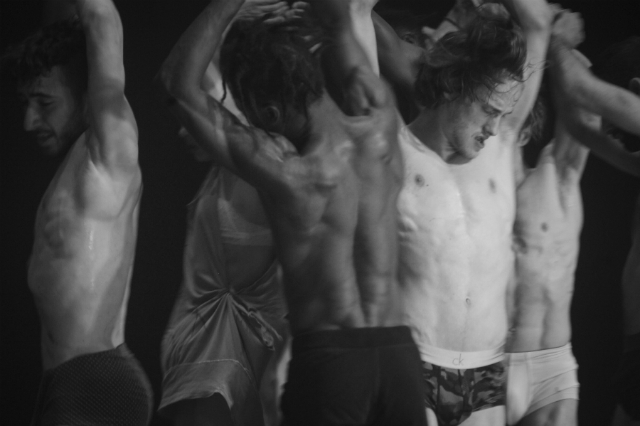

С одной стороны, «Не спать» Алена Плателя — еще одна картина «разорванного мира». Своим источником, кроме музыки Густава Малера, бельгийский хореограф называет книгу историка Филиппа Блома о первых годах ХХ века, приведших к мировой войне, и признается, что и Малер, и Блом — это то, что всплывает в его сознании, когда он читает о Трампе и Эрдогане, террористах, брексите и росте национализма в Европе. Понятно, что в таком сопряжении музыка Малера будет возникать из чудовищного хаоса и в него же погружаться, — и так и происходит. С другой стороны, как и в других работах Плателя, в Nicht schlafen есть такое качество переживания и наполненности, которое в сотню раз превосходит любые очевидные выводы о содержании его спектаклей. Того перформанса, что стоит за каждым — из девяти — танцовщиков Плателя, хватило бы на парочку добротных спектаклей, и скучно не было бы. В сумме же их присутствие и взаимодействие производят впечатление эрупции жизненной силы — хоть в основном пожирающей себя же. Глядя на спектакль Плателя, думаешь, что вот другой, даже самый сумасшедший, театр все-таки упорядочивает жизненные стихии или как-то раз-ре-жи-ва-ет их, что делает — при усилии — процессы различимыми, но Платель — словно только сгущает и спрессовывает.

Его танцовщики — словно пружины, которых по крайней мере 72 часа перед спектаклем томили в какой-то маленькой коробочке. Теперь они «отходят»: какая-нибудь очередная пробудившаяся к жизни клеточка в их организме может сотрясти все тело, и эта многообразная судорога длится по сути все два часа. Пробуждаются не только рефлексы и инстинкты, но и смутные — и деформированные — воспоминания о «культуре» и «цивилизации». Пробуждается «животное», но пробуждается и «механическое». Найдется ли во всем этом «человеческое»?

В программке спектакля эпиграфом стоит обращение именно к человеку — ницшеанское: «О, человек! Внимай! / Что вещает глубокая полночь?» (стихи, использованные Малером в Третьей симфонии). Чтобы помочь нам во всем разобраться, создатели спектакля объясняют: «Группа мужчин собирается вокруг каких-то мертвых коней, чтобы исполнить некий ритуал. Если вот так подытожить происходящее в одном предложении, в Nicht schlafen можно обнаружить некое подобие сюжета. Но все в ту же минуту противоречит этому понятию. Арена архаического культа покрыта гигантским одеялом. И среди мужчин — одна женщина. Это что, еще одна версия „Весны священной“? Будет ли женщина принесена в жертву еще раз, в расплату за все поражения маскулинности?»

Скажем сразу — поражения маскулинности будут налицо, но женщина в жертву принесена не будет. Сюжет ритуала — «бдения?» —— позволяет, однако, концептуализировать происходящее в духе одного из предыдущих спектаклей Плателя — V. S. P. R. В свою очередь, герои подобны персонажам «В ожидании Годо», в ожидании преображения накапливающим абсурд (правда, с гораздо большей интенсивностью). Желанное преображение и абсурд, естественно, глубоко взаимосвязаны.

Какое там «спать!». Это как раз таки пробуждение, заставляющее вспомнить то, как недавно был увиден — может, впервые, — знаменитый, авторитетно записанный на пленку спектакль Гротовского «Акрополь»: «Пробуждающиеся во время пасхальной ночи статуи из Вавельского собора в Кракове оказываются во власти сексуального желания, ищут себе партнеров и мест уединения для реализации любовных актов. /…/ Гротовский преобразовал эту тему из драмы Выспянского в принцип физического присутствия актеров. Тела находятся в состоянии экстаза, избытка переживаний, трансгрессивного выхода за пределы principium individuationis: поэтому мы можем о них говорить как о человечестве, а не как об индивидуумах», — написал в своей книге «Польский театр Катастрофы» Гжегож Низёлек. И связал происходящее в «Акрополе» с принципом «радикальной комедии, в центре которой находится удирающее от всевластного преследователя неуничтожимое человеческое существо».

В Nicht schlafen этот «всевластный преследовать» воплощен в каждом из действующих лиц (впрочем, почти так же было и в «Акрополе»). Поистине, непонятно (если только не принять всерьез версию «пружины»), что заставляет собравшихся нападать друг на друга, но эти приступы агрессии постоянны. В первом из них мерилом «взаправдашности» происходящего оказывается сила, с которой артисты бросаются друг на друга, разрывают на партнерах одежду — что иногда совсем не просто, если речь идет, например, о добротных джинсах. Смотреть на это довольно страшно… пока кусочки ткани не полетят в зрительный зал. Сначала вроде случайно, потом — посылаемые со все более значительным импульсом, чтобы долетели хотя бы до четвертого ряда, что для лоскутка дело трудное. Ясно, что комический эффект в этой отчаянной борьбе тоже должен присутствовать.

И так во всем.

Почему?

Вот один из танцовщиков, — «обращенный» в лошадь одним только тем, что партнер, вообразив себя его «наездником», «обуздывающей рукой» зачесывает ему назад «гриву» волос, — становится объектом сначала ритуала укрощения, затем — уже абсурдных унижений, деформирующих его тело, превращающих его в бессмысленный, безвольный набор частей. Может, эта «лошадь» и есть — жертва, подобная той, воспоминанию о которой пришли сюда поклониться эти люди (позади сцены — муляжи двух наваленных двух на друга лошадей; их копыта замерли в воздухе; третью лошадь в какой-то момент поднимают сзади, ее силуэт строен и красив, но вскоре и она присоединяется к этой бесформенной груде). На протяжении всей сцены «звуковой ландшафт» наполнен тяжелым лошадиным дыханием. Под конец измывательств, когда обессиленный — со сломанным хребтом? — «конь» валяется на полу, «укротитель» сочтет нужным задрать ему ногу… и засунуть ее себе под трусы. Жест предельного унижения — или уже намек нам, что все это не совсем всерьез, что перед нами все же не «ритуальная жертва», а актер, а все происходящее имеет привкус жестокой, но детской игры, за которой стоят раздутые до невозможности — но в конечном итоге смехотворные — страсти.

Все это, однако, не должно низвести происходящее до уровня драки в песочнице, а скорее, поставить сакраментальный вопрос: что же «в песочнице» рождает агрессию, если не по отношению друг к другу, то по отношению к другим — не менее живым существам?

«Детскость», «варварство», «дикость» предстают в спектакле и как нечто привлекательное (особенно когда действом начинают верховодить африканцы Боуль Мпанья и Рассель Чибуа), и как нечто потенциально страшное, особенно когда оно перенимает некие культурные коды, связанные с жертвоприношениями.

Мы на заре человечества. Лишь на заре, или уже на заре — все одинаково грустно, даже если одновременно и смешно.

Комментарии (0)