В Ижевске прошла Вторая творческая лаборатория молодых режиссеров.

Представим себе нашего петербургского Шекспира («Гамлета», «Лира», «Укрощение строптивой», «Ромео и Джульетту», «Макбет-кино»), сведенного в один спектакль из пяти блицев с соответствующим авторством Фокина, Богомолова, Коршуноваса, Ждановой, Бутусова.

По-моему, неслабый мог бы получиться спектакль.

Вселенная Шекспира, по-видимому, только так и осуществляется сегодня — в стыках концептов. То есть клиповая скоропись сама по себе, а в стыках быстренько переводит дыхание и продолжает жить лукавый старик 450 лет от роду.

Прошлая творческая лаборатория проводилась в Ижевске Русским драматическим театром на основе современной драматургии, о ней живо вспоминают театральные люди, и зритель в итоге получил «Человека-подушку», чуть ли не хит сезона. Нынешний фестиваль также одной из целей имел знакомство театра с молодой режиссурой. Какая-то из режиссерских шекспировских проб, вполне возможно, станет спектаклем в следующем сезоне. Но прошлый опыт, в отличие от этого, был одним из очень многих в нашей стране. В конце концов, для большой части современных пьес оптимален именно формат читок и режиссерско-актерских блицев.

Что же Шекспир? Каково ему в формате новодрамовских театральных эскизов? Думаю, к почину ижевского Русского театра, где главный режиссер Виктор Прокопов, не подойдет пошловатое словосочетание «амбициозный проект». Скорее, сработала художественная интуиция, и хорошо, что государственный грант был получен. В самом деле, эскиз шекспировского спектакля за шесть дней репетиций с последующим показом на публике — задание из ряда вон, но открытый, экспериментальный характер такой театральной ситуации характерен, естественен для современной сцены. К тому же в труппе театра появилась новая актерская молодежь — впервые пробовали себя в Шекспире отнюдь не только режиссеры (из 25 заявок было принято шесть, у их авторов есть некоторый опыт самостоятельной работы и участия в лабораториях и читках).

Шесть дней в рамках лаборатории шли показы (видео) мировой шекспирианы, для публики проводились викторины, было несколько открытых репетиций готовящихся набросков — будущих возможных спектаклей. Наконец, 8 сентября четыре трагедии, одна комедия и одна сказка Шекспира «встали в хоровод».

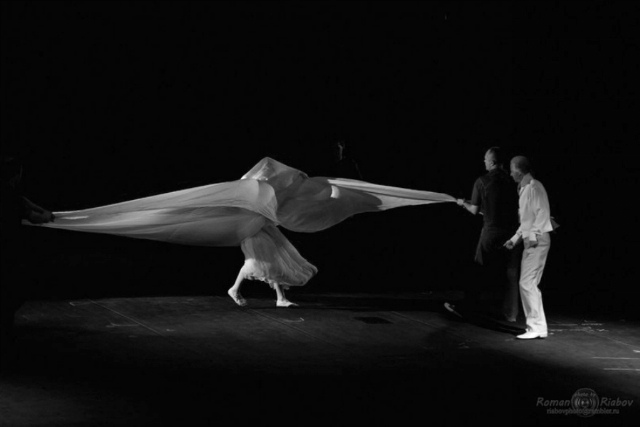

Зал был полон, хотя до открытия театрального сезона в Ижевске еще далеко. На выходе зрители активно голосовали за ту или иную позицию из шести возможных с предсказуемым лидерством «Ромео и Джульетты», ударно завершавшей весь показ. Максим Соколов — выпускник нашей Академии, но на постановщика доучивался уже в Москве. Эскиз обозначил волю режиссера к большому спектаклю. Зал не мог не угадать потребности героев в преодолении тяготений, ломающих в итоге их судьбу. Тут был и настоящий паркур: молодым атлетам земное притяжение было не указ, они взлетали над сценой, улетали с нее — своего рода эманация сюжета. Джульетта до поры ученически упражнялась у балетной палки. В «сцене у балкона» балкона не было, зато софиты опускались низко над планшетом: возникал измененный мир, со своей волшебной метафорикой. Финал отрывка был музыкальным, герои именно так, музыкально, создавали свое собственное пространство…

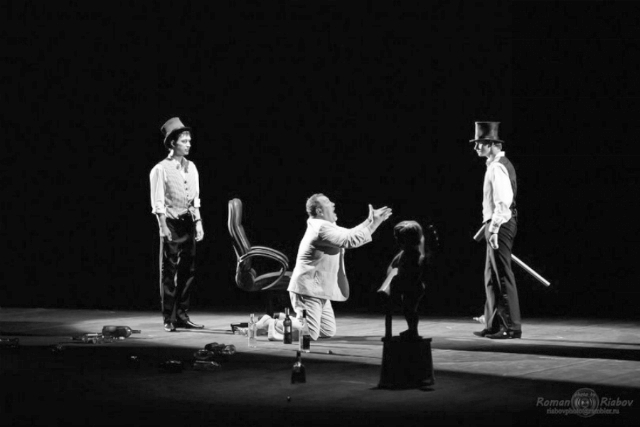

Начинался же показ с «Ричарда III». Сцена убийства герцога Кларенса двумя болтливыми наемниками решена Александром Николаевым (Москва) с явной ориентацией на экзистенциальный абсурд драмы ХХ века. С самого начала была задана пластическая доминанта отрывка. Традиция упомянутой драмы читалась уже в длительной мизансцене со спящим в кресле, стоящем спиной к зрителям, герцогом. Черный юмор убийц был транспонирован в иронизм эскиза в целом. Артисты существовали, можно сказать, партитурно. Торжественный траур Сарабанды Генделя, хохот на слове «человек», плачущий старик — пластический и интонационный рисунок отрывка выносит его в крупный экзистенциальный план. Речь о братоубийстве, о феномене совести, о механике преступления, о «цепочке зла». Эта часть показа была наиболее цельной — и любопытно было бы понять, как такая стратегия режиссера могла бы распространиться на всю трагедию.

Совсем иное решение предложила Роза Саркисян своим «Гамлетом». Это был, на мой взгляд, редкий и выразительный вариант сценической «монодрамы» (привет коллегам, более меня сведущим в этом вопросе). Знакомые ситуации пьесы неожиданно свежо предстали на затемненной сцене, словно мерцающие в воспаленном сознании Гамлета — во сне ли, в предсмертную ли минуту. Здесь нет начала и конца, эпизоды кружатся в сознании принца. Зыбкость мизансцен (подслушивающие Клавдий с Полонием то ли видны, то ли не видны герою: морок сна), прихотливая последовательность сцен — с настойчивыми повторами. Один из лейтмотивов: струится песок из ладоней Гамлета. Конечно же, герой лишен какой бы то ни было патетики. Его «Быть или не быть» и начинает, и завершает фрагмент. Офелия предстает изначально надорванной, ее горестный вопль повторяется неоднократно — существует словно сам по себе, это одна из доминант внутренней драмы Гамлета. Актеры все видны, запоминаются — при том, что здесь именно проекции сознания героя, переживающего катастрофу.

«Укрощение строптивой» Ирады Гезаловой (Баку) — единственная комедия в этой связке режиссерских эскизов. Бурлеск из жизни циркового семейства, с грациозной наездницей Бьянкой, с захватывающими силовыми номерами Катарины, с их папашей-клоуном Баптистой и реальным парнем Петруччо, который выходит к этим буффонным персонажам из зрительного зала. Комедийный драйв налицо, так же как и режиссерское остроумие: чего стоит теневой театр, посвященный кокетству Бьянки, или удачная попытка организовать сценический ритм с помощью моцартовского ансамбля, звучащего secco (отрывисто, сухо). Но так же очевидна проблема, характерная для большинства показанных отрывков: уязвима драматургия эскиза. При всей открытости этого формата, и даже, кажется, тем более существенно, стоит вопрос баланса внутри выбранного фрагмента, его организации. Ведь в отрывке все укрупняется. В данном случае — при всем обаянии комедийного блица он оставил впечатление «недотянутого» — из-за бесхитростно «самоценного» комизма циркового трио и ничем не подготовленного явления «покорной Катарины». Дело как будто ограничилось иллюстрацией тезиса, заявленного в названии, анекдотом. Убедительно сомкнуть начало и финал комедии в двадцатиминутном сценическом фрагменте не получилось.

Был еще эскиз «Бури» (его готовил ижевский актер и начинающий режиссер Андрей Опарин). После исключительно красивого старта — с величавым Просперо, с неожиданно узнаваемым вне-культурным Калибаном — эта «Буря» к концу отрывка свернула, увы, на незатейливо эстрадную стезю.

Плетение Яго сетей для Отелло москвич Александр Гнездилов решил радикально — как заурядную историю с обыкновенными современными людьми. Вот тут, в этом фрагменте общего показа, Вторая лаборатория молодой режиссуры более всего сомкнулась с новодрамовскими читками. И дьявольская пошлость Яго неудержимо скатилась в бытовую среду, в которую погружены все. Получается что-то вроде «дурной бесконечности».

Впрочем, в лабораторном «Отелло», аннигилировавшем протагониста, вдруг обратил на себя внимание персонаж третьего ряда — Бьянка, подружка Кассио: единственная простая душа, умеющая прощать.

Может быть, подразумевается такой парафраз «Отелло», где показан мир полностью восторжествовавшей пошлости, где вопиет именно текст Шекспира, не находя достойной акустики среди людей? Трудно представить себе, какого мастерства потребовала бы такая задача, да и выполнима ли она.

Назвав свою Вторую творческую лабораторию «Вселенная Шекспира», в Ижевске подписались на то, что усилия молодых режиссеров будут нешуточны. Так и вышло — ижевская шекспириана произвела впечатление, фрагменты резонировали друг с другом, возникали рифмы, пересечения — и, конечно, в стыках между фрагментами, как было сказано в начале этого текста, дышал великий драматург.

Комментарии (0)