«Фабричные». А. Володин.

«307-я студия» на фестивале «Пять вечеров».

Режиссер Надя Кубайлат, художник Денис Сазонов.

307-я студия — театр, основанный недавними (2018 года) выпускниками Театральной школы Константина Райкина. «Фабричные», судя по соцсетям, — их первый спектакль, поставленный в новом статусе. Что-то в этом есть: сегодняшние дебютанты выбрали пьесу-дебют в будущем известного драматурга. В предыдущем предложении довольно сложно соединились времена. В спектакле время тоже устроено непросто, хотя и более изящно. Режиссер Кубайлат создала стильную, тонкую, современную работу, в которой совмещены прошлое с настоящим и просматривается некоторое будущее. Возможно, этому будущему и пытается противостоять спектакль.

1956 год — год создания пьесы — это довольно давно. А для двадцатилетних, которым кажется, что «до двадцати пяти лет молодость, а потом можно и воспоминания писать!», — и совсем пещерные времена. Что мы о них знаем? Нет, даже не так: что мы о них помним? Прошлый век, конец культа личности, марши, парады, ГТО, коммуналки и — старое наивное кино. Чем больше проходит времени, тем меньше реального остается в национальной памяти. Настоящее заменяется на символическое: слова-символы, предметы-символы. А живые люди ускользают, улетучиваются, словно песок из рук. «307-я студия» и режиссер Надя Кубайлат стремятся не повернуть время вспять, но разглядеть то, что происходит сегодня, то, что навсегда, то, что про людей.

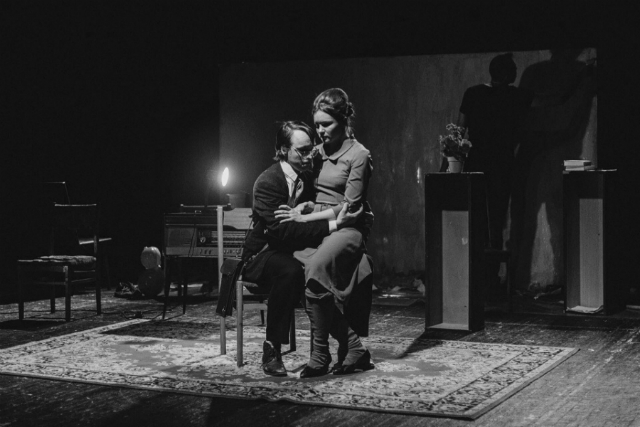

Пока зрители рассаживаются, можно рассмотреть декорации (художник Денис Сазонов): стилизованная мебель, радиола, одежда и прически действующих лиц — все как бы из «того времени». Но эта обстановка на фоне фрагмента стены, обклеенного несовременными обоями в цветочек, как будто перемещена целиком откуда-то, игровое пространство меньше пространства сцены и не скрывает своего нахождения в театре. Артисты — девушки в одинаковых серых платьях, парень в костюме, морячок — все застыли в фиксированных позах, моряк иногда совершает несколько шагов, но по одной и той же траектории, по-военному разворачиваясь.

Затемнение. Боковой луч выхватывает застывшие фигуры стоящих в шеренгу девушек: выпяченная вперед грудь, звонкие голоса, скандирующие реплики. Затемнение, снова свет — освобожденный секретарь Бибичев (Константин Новичков) почти карикатурен. Руки, мнущие портфель, сутулая фигура, старомодные очки, прилизанные волосы. Попадая в луч, герои взаимодействуют друг с другом, за его пределами — застывают. Перед нами возникает набор ярких и смешных зарисовок: в обычном освещении герои говорят и делают «что надо», в цветном — реализуют свои потаенные мысли и желания. Атмосфера легкая, напоминает советское кино, тут и «Девчата», и «Карнавальная ночь», и другие комедии. Но юмор и драйв незаметно размывают конфликт между реальностью и внутренним состоянием.

Даже мучительная ситуация, в которой оказывается Женька (Анастасия Самылова), играется так легко, что нетрудно обмануться: вот героиня пританцовывает, услышав, что про нее напишут фельетон «Нам стыдно за подругу», вот в красном (истинном) свете стоит растерянная, замершая, а вот снова уже танцует. Темп спектакля очень высок, чередование затемнений со вспышками света напоминает то ли просмотр диафильмов, то ли живые картины, и эта театральная игра делается так легко, с таким задором, что зрительный зал с удовольствием подключается к ней. И драма опять теряется, зашучивается, заигрывается.

Вот морячок Федя (Кирилл Бухтияров) ждет, сидя в кресле с поникшим цветком в руках, свою девушку, пока она бегает к другому. А вот он в своих мечтах идет по улице модной походкой Бельмондо, красивый, молодой, и девушки дарят ему цветы, а мужчины аплодируют. Сцена сделана крайне изящно, напоминает об эстетике мюзиклов 50-х: Федя «идет» на месте, а остальные актеры, передвигая ноги гармошкой, «проплывают» мимо. Несмотря на то что движутся в этой сцене все, создается ощущение, будто идет только он, а остальные остаются «за бортом», и это отвечает его мечтам, его надеждам, которые занимают гораздо больше места, чем реальность.

Вот Надюша (Ирина Шестерина) идет к заинтересовавшему ее кинооператору и, произнося володинский текст о пустоте в своей жизни, раздевается, продолжая принимать где-то подсмотренные соблазнительные позы в сползших трикотажных чулках и не выпуская из рук авоську с апельсинами. Смех заглушает трагизм текста и ситуации, форма, в которую облачен володинский монолог, играет с его содержанием, не дает на нем сосредоточиться.

На сцене появляются не все персонажи пьесы, только те, что воплощают собой драматургический конфликт, режиссер отказалась от воздействия на героев практически всех внешних факторов. Почти до самого финала четыре девушки и двое влюбленных мужчин составляют некую целостность, возможно, именно поэтому функцию взлома ситуации режиссер окончательно передает «главе рода», комсогруппоргу Лёле (Анастасия Лёвина). Существуя по тем же законам, что и прочие, Лёля долгое время скрывает свою влюбленность в Бибичева. Но их тайные желания совпадают и в переломной сцене соединяются с реальностью. Надя Кубайлат до последнего удерживает выбранную тональность: очень смешно свет меняется с белого на красный, желтый, превращаясь почти в блики фейерверка, когда становится ясно, что это не ошибка осветителя, и герои уже не в мечтах, а действительно кидаются друг на друга в порыве страсти. Когда два этих ранее не соединимых плана смыкаются, Лёля признается в существовании дочки.

Сцена освещается полностью. Мы перестаем видеть отдельные «эпизоды из жизни», меняется способ существования актеров. В той части, когда ошарашенный Бибичев выясняет у Лёли, как же так вышло, что у нее есть дочь, ответы они дают хором. Задача попасть в реплику партнера, «угадать» ее, поставленная перед актером, совпадает с тем, как персонаж мучительно всматривается в свою мечту, в свою возлюбленную, пытаясь понять ее. Затем Бибичев как будто вспоминает про должность, про приличия, требует молчания — вслед за этим герои меняются репликами. Это Лёля кричит: «Не позорь себя! О комсомольской организации ты подумала? Тебя подняли, создали авторитет! Ты комсогруппорг!» — словно реализует давний и привычный внутренний монолог.

История, рассказанная «307-й студией», конечно, не о советском прошлом. И слова «комсогруппорг», «комсомол» и другие здесь играют такую же роль, как и прически, и костюмы актеров, — это стилизация. Но в финале тот ретро-слой соединяется, наконец, с нашим временем, который все это время на сцене представлял молодой парень в современных джинсах и футболке. Он был там всегда, с самого начала — сидел и читал газету «Метро». Именно он запустил действие: встал и медленно начал отдирать обои со стены. И весь спектакль сначала методично отдирал, а затем закрашивал стену белой краской.

У Володина грядущий трагизм слышен практически с первой строчки, это предощущение пронизывает пьесу, накапливаясь к финалу. У Кубайлат большую часть спектакля тональность иная. Игровая-игривая, легкая, почти обманная. Но нота актуального, сегодняшнего финала совершенно совпала с володинской. Герои уходили по одному через авансцену, вглядываясь в первый и последний раз в зрительный зал, словно стремясь разглядеть. Или — чтобы убедиться, что мы разглядели их.

А затем сцену снова пронзил боковой луч света, шеренга девушек воспроизвела начало спектакля. Но под звучащие стихи Бродского, отменившие прописку героев во времени, людей на сцене стали заменять предметы: кресло, радиола, стулья. Так же лихо и слаженно, как перед этим показывали простые мечты «фабричных», артисты словно стирают своих персонажей. Вспышка — все на месте, все та же выпяченная грудь и гордо вскинутый подбородок. Вспышка — вот уже вместо Женьки кресло. Вспышка — вместо Лёли и Бибичева радиола. Вспышка — и вот уже никого из людей не осталось.

Стилизация — вот что приходит на место эпохи. Вещи-символы, слова-символы времени — вместо памяти о нем. Мы так старательно переклеиваем обои, словно хотим избавиться от теней, что прячутся под ними. Мы покупаем модные винтажные предметы, устраиваем тематические вечеринки, ходим в ретро-кафе. Мы так стремимся подчеркнуть разницу между «тем» временем и «этим», что совсем забываем о том, что между ними общего.

Комментарии (0)