«MARQUEZ. Сны одиночества». По роману Г. Г. Маркеса «Сто лет одиночества».

Государственный русский театр драмы им. Ф. А. Искандера.

Режиссер Мария Романова, художник-постановщик Мария Филаретова, художник по свету Денис Солнцев.

«Сто лет одиночества» — труднопреодолимый текст для театральной интерпретации, и сам автор знал об этом лучше, чем кто-либо другой, так и не дав разрешения на переложение своего центрального романа. Выстроенный как сага, наделенный казуистикой мистического реализма, он лишен всякой перипетийной упругости — ключевые события превращены в нечто обыденное, неизбежное, подчиненное фатуму, а потому не требующее особых переживаний. Рождение, становление и умирание семейства Буэндиа растянуто на сто лет безуспешных попыток изжить призраков инцестуальной связи, родовых убийств, преодолеть бессмысленность свершений и хода времени как такового.

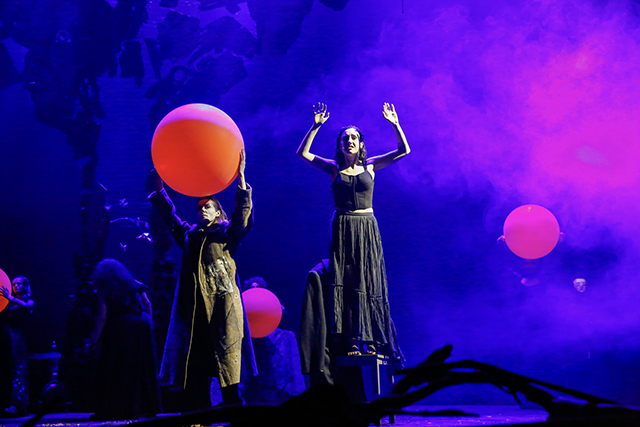

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Переложение этого литературного текста на театральный язык в полном объеме, с сохранением коллизий и духа повествования вряд ли возможно в пределах театрального спектакля или кино (права экранизации уже пару лет как проданы потомками писателя компании Netflix, в 2019 году был анонсирован запуск фильма, но к лету 2022-го не дошло даже до кастинга). Оттого маркесовский роман призван быть скорее триггером для личного режиссерского высказывания, сопряженного с соответствующим «отсевом» тем, персонажей и событий.

С другой стороны, смысловой объем романа определяет внушительный фарватер режиссерских исканий. Разветвленность сюжета, запутанность имен персонажей, множество решающих для литературного текста подробностей усложняют процесс инсценировки и неминуемо приводят к тому, что единственным надежным ходом в работе с этим материалом оказывается этюдный принцип. Он обоснован и логичен. Роман располагает к долгой вдумчивой работе над каждым эпизодом и множественности его возможных интерпретаций. Он будоражит актерское воображение, потому что в самой ткани романа заложены грандиозные перспективы для тщательной выделки каждой из ролей. Длинная вереница маркесовских персонажей надежно ведет в сторону густонаселенных спектаклей с блестящими актерскими находками.

«Сто лет одиночества» в этом смысле еще и прекрасный учебный материал для освоения человеческих характеров и жизненных коллизий. Такой же благодатный, как крупные романы Достоевского, Булгакова, Пастернака, но и более опосредованный, нейтральный, поскольку не имеет ярко окрашенного и очевидного в отечественных реалиях национального колорита. За последние годы «Сто лет одиночества» дважды становились предметом работы целых актерских курсов. Зимой 2019-го к главному роману Маркеса обратился Егор Перегудов, выпустивший в СТИ со студентами Сергея Женовача спектакль «Один день в Макондо» по результатам студийных опытов предыдущих лет («Одиночество любви» и «Одиночество смерти»), решив «взять вес» в девятичасовом спектакле. Весной 2022-го восьмичасовой спектакль в двух частях в Учебном театре РГИСИ поставил со своими студентами Сергей Бызгу, и этот спектакль стал таким же результатом долгой учебной работы над материалом, как и спектакль Перегудова.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

У Марии Романовой, обратившейся к роману Маркеса в стенах абхазского Русского театра драмы имени Фазиля Искандера, не было долгих лет для работы над материалом, а отказ от густонаселенности принципиален. Ее трехчасовая постановка о глубоко личном переживании, разместившемся внутри маркесовского романа, закольцована ключевой фразой: «Первый в роду будет к дереву привязан, последнего съедят муравьи. Макондо будет сметен с лица земли и стерт из памяти людей, когда Аурелиано Бабилония кончит расшифровывать свои пергаменты, и все в них записанное больше никогда и ни за что не повторится, ибо тем родам человечества, которые обречены на сто лет одиночества, не суждено появиться на земле дважды».

Персонажи спектакля выходят из темноты — земля безлика и пуста, а тьма расстилается над бездной. В финале на сцене медленно гаснут красные солнца-гиганты, утратившие силу и свет. Тем временем действие спектакля разворачивается под сенью громадного, могучего, высокого до колосников дерева. Потрясающая световая партитура спектакля превращает его то в полыхающую цветами indian summer красоту, то в корявый высохший остов. В тени этого дерева — и спасительное отдохновение, и леденящий холод. С ветвей свисает гигантский диск маятника. Дерево (и свет), которое живет по своим, отличным от человеческих, законам здесь в ответе за все маркесовские интенции времени, за неумолимость и неизбежность внешнего хронотопа. Оно здесь — и точка грехопадения, и иллюзия портала, через который вроде бы можно спастись из закольцованного мукой мира, и отправная точка мизансценического рисунка спектакля. Дерево в его мифологическом, библейском понимании становится местом проживания наказания за давно забытые грехи: в его тени мучаются и стенают одни лишь женщины.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Женское одиночество — лейтмотив этого спектакля, а восемь актрис в ответе сразу за всех действующих лиц. Вычленяя из текста романа монологи о когда-то существовавших мужчинах, их падениях и свершениях, режиссер вкладывает в уста женских персонажей мелодраматическую тоску по сильному плечу. Восемь актрис, у каждой из которых есть свой трагический монолог, существуют одновременно в режиме древнегреческого хора — подсказывают друг другу, перебивают, подхватывают слова, эмоции, жесты, изредка даже берутся сыграть этих самых мужчин. В судьбу жительниц Макондо они погружаются со всей своей южной страстью — их выразительность сказывается в экспрессивном пластическом рисунке, широком диапазоне голосовых модуляций, отрывистой речи. Страсть, с которой актрисы транслируют свое одиночество без мужчин, сродни безумию — были ли эти мужчины вообще когда-то в жизни этих женщин, или все их стенания — это плод больного воображения, сны, ставшие значительней жизни?

Тоска не обязательно проявлена вербально — она в танце, в крошечных безмолвных этюдах, поворотах головы, и она вечна. Матери и дочери, сестры и жены, убийцы и ангелы, страдалицы и шлюхи, одетые не то в шкуры, не то в кринолины, не то в погребальные наряды, обречены скользить по кругу безвременья до скончания мира. Те, что могли быть королевами, умирают ненужными, изношенными и отчаявшимися.

Яркий визуальный строй этого спектакля рождается на контрапункте темной пустоты сцены и диковинного предметного мира. Единственный осколок реальной жизни — антикварного вида буфет — становится к финалу саркофагом (из него выбирается и в него отправляется умирать престарелая Урсула). Женщины Макондо крутят булавы, носят странные вращающиеся хрустальные зонты. Мир наполнен протяжными звуками, почти непрерывным плейлистом из меланхолических, тягучих и даже насмешливых ритмов.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

В этом смысле апокалиптический финал предопределен — продолжения не будет. Умирание рода Буэндиа и у Маркеса, и в спектакле Марии Романовой оказывается умиранием рода человеческого. И когда уже остывают красные диски (а может быть, неоплодотворенные клетки?), в спектакле впервые, словно приговором незримого божества звучит мужской голос. Резкий переход к маскулинности обескураживает — то есть мужчина все же есть в этом мире, без него никак не обойтись? Его мягкий уверенный голос произносит приговор, но самим своим звучанием обещает некое будущее? Спектакль вдруг сворачивает на банальные гендерные качели. Как-то слишком просто получается…

Комментарии (0)