«Дядя Ваня». А. Чехов.

Новокузнецкий драматический театр.

Режиссер Сойжин Жамбалова, художник Натали-Кейт Пангилинан, хореограф Мария Сиукаева, композитор Дахалэ Жамбалов.

Если в начале «Дяди Вани» на сцену выходят Три сестры — жди персонажей и из других пьес Чехова. Действительно, в спектакле Сойжин Жамбаловой кроме Войницкого, Серебрякова и других героев «Дяди Вани» появляются Прозоровы, Треплев, Иванов, Фирс. Режиссер создает метатекст, через который показывает, что чеховские люди проживают одно и то же: нелюбовь матерей, супружеские измены, одиночество в кругу семьи. Счастливых среди них нет, всех обуревает тоска, кто-то уже отчаялся, а кто-то еще верит в светлое будущее. И вот весь чеховский мир приходит в движение, забирается на телегу, запряженную Тремя сестрами, и пытается куда-то уйти: то ли в Москву, то ли в параллельную Вселенную, лишь бы подальше от этого общего для всех дома, — только мы-то знаем, что у них опять ничего не получится.

С. Батурин (Иванов), Д. Цвирка (Треплев).

Фото — Диана Токмакова.

Атмосфера в спектакле в основном нерадостная, что вообще свойственно «Дяде Ване» — пьесе, которая не обманывает ожиданий читателя/зрителя: персонажи в ней сразу говорят, что жизнь прошла, и прошла зря. На сцене полумрак, рассеянный свет и дым, все как будто в тумане, и музыка такая, что про тоску еще никто не сказал, а она уже заполонила пространство (композитор Дахалэ Жамбалов). Резкость набирается постепенно, а потом снова исчезает, как будто герои, принявшие облик современных людей, вышли из далеких времен, в очередной раз прожили свою сценическую жизнь и ушли в небытие, оставив зрителя с его болью, вопросами к себе и непониманием, как жить дальше.

В глубине сцены — фасад дома, накренившийся и наполовину ушедший под землю (художник Натали-Кейт Пангилинан), на фасаде трещина по всей высоте, которая в течение действия увеличивается, и части дома в конце концов разъезжаются, а в финале этот прогал рабочие заколачивают досками, то ли пытаясь его скрепить, то ли показывая, что все кончено. Периодически в доме кто-нибудь включает старые телевизоры, в них идут сцены из спектакля «Дядя Ваня» 1986 года в постановке Товстоногова, которые Сойжин Жамбаловой решаются по-другому. Например, пока Соня из 1980-х произносит монолог про небо в алмазах, сегодняшние герои молчат, и это понятно: откуда взяться небу в алмазах, если в их жизни ничего не меняется, и никто уже не верит в то, что «мы отдохнем».

П. Дорошкевич (Елена Андреевна), А. Шрейтер (Серебряков).

Фото — Диана Токмакова.

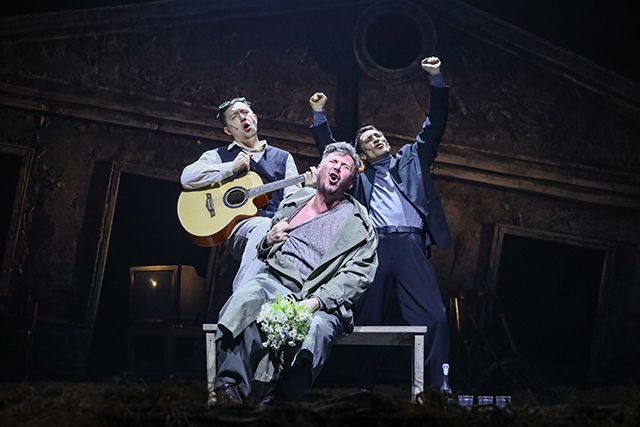

В спектакле есть и смешное, смешного много, но смех этот неловкий, горький, вроде и нельзя над этим смеяться, но сдержаться не получается. Смешно же, когда встречаются Треплев (Денис Цвирка) с Ивановым (Сергей Батурин), Иванов собирается застрелиться, а Треплев обтирает у него револьвер, чтобы потом застрелиться самому. Смешно, когда Треплев выходит с бутафорской чайкой в руках и к нему подходит Ольга (Мария Захарова) с пустым гнездом на голове, а потом Маша (Ксения Барнаева) и Ирина (Юлия Китова) проплывают по сцене и размахивают руками-крыльями, словно готовые вскрикнуть «я чайка». Смешно, когда Маман (Илона Литвиненко) вслух читает статью про лишнего человека в драматургии Чехова, и опечаленные Три сестры, Треплев, Иванов друг за другом уходят, потому что даже на собрании лишних людей они чувствуют себя лишними, хотя Чехов дает понять, что лишних людей не бывает.

Иронично звучат и выступления персонажей. Во-первых, у героев, волей режиссера попавших в «Дядю Ваню», есть арии и монологи. Лучший, на мой взгляд, — монолог Маши Прозоровой, в котором она замечает, что Маша из «Чайки» тоже ходила в черном, и имя Маша и черный цвет прекрасно сочетаются друг с другом. Во-вторых, в спектакле есть ситуативные музыкальные темы: например, когда оказывается, что почти все мужчины увлечены Еленой Андреевной (Полина Дорошевич), они поют песню «Девчонка-девчоночка» «Иванушек International»: «Он не любит тебя нисколечко, / У него таких сколько хочешь. / Отчего же ты твердишь, девчоночка: / „Он хороший, он хороший“». А когда напиваются Астров (Александр Коробов), Телегин (Андрей Грачев) и Войницкий (Андрей Ковзель), они затягивают «Тучи»: «Да и на небе тучи, / А тучи — как люди, / Как люди, они одиноки, / Но все-таки тучи не так жестоки, / Да и на небе тучи», — и это точная музыкальная иллюстрация к тому, что с ними происходит.

Сцена из спектакля.

Фото — Диана Токмакова.

Сойжин Жамбалова выводит на сцену современных людей, поэтому они поют песни «Иванушек» и Губина, которые вызывают ностальгию по тому времени, когда жизнь была или казалась беззаботной. Современность, конечно, проявляется не только в песнях, но прежде всего в героях и их отношениях: понятных, узнаваемых, вызывающих в памяти много созвучного. Каждый здесь хочет спастись любовью, но не может добиться взаимности. Даже Вафля подвержен любовной лихорадке — пытается обратить на себя внимание Сони (Наталья Курлыкова), а она никого, кроме Астрова, не замечает и переживает из-за того, что и циничный доктор не устоял — влюбился в Елену Андреевну. Все герои тотально одиноки, про их одиночество не дает забыть Фирс (Даниил Нагайцев), хотя это мог бы быть Сорин или Гаев. Закутанный в бесформенное пальто и увешенный гирляндой с цветами-лампочками, Фирс все время ходит туда-сюда, что-то переставляет, шумит, но никому до него нет дела. А еще Няня (Татьяна Лизунова), к которой за утешением по очереди приходят Астров, Войницкий, Телегин, потому что она — единственная, с кем они могут поговорить и быть услышанными.

Но чеховские люди в спектакле не только несчастные, а еще и жестокие — не могут справиться с собой и выплескивают раздражение, нетерпение, скуку на окружающих. Ведь жестоко со стороны Маман все время прилюдно одергивать сына и ставить в пример профессора. Жестоко со стороны Астрова говорить влюбленной в него Соне, что он никого не любит, но если бы представился случай, то увлекся бы Еленой Андреевной. Жестоко со стороны Серебрякова, который понимает, что Елена Андреевна ускользает от него, в бешенстве орать на жену и пытаться грубо ею овладеть. И со стороны Елены Андреевны, несмотря на ее незавидное положение, жестоко пускаться очертя голову в роман с Астровым, не думая о том, что никого это не сделает счастливым.

М. Захарова (Три сестры).

Фото — Диана Токмакова.

Войницкий — один из немногих, кто никому не причиняет зла, правда все время жалуется, и в этом он похож на Серебрякова, только у Войницкого не получается так лихо манипулировать людьми, поэтому он кажется честным и открытым. Андрей Ковзель играет дядю Ваню эдаким простаком, который смотрит на мир широко распахнутыми детскими глазами, испытывает боль по поводу всякой несправедливости, поэтому пьет с приятелями и поет эстрадные хиты дурным голосом. Его жалко, как вообще жалко человека, не сумевшего распорядиться временем и талантом, плывущего по течению, просто живущего обычную жизнь и виноватого только в том, что не знал, что можно действовать по-другому.

Но главное открытие спектакля для меня — Серебряков в исполнении Александра Шрейтера. В моем зрительском опыте это первый «Дядя Ваня», где Серебряков не похож на капризного, почти комического старика. Шрейтер играет его статным, солидным, манким, он кричит про старость, панически боится ее, но сама старость еще впереди. Проблема героя не в старости, а в том, что он изводит себя мыслями о ней, прекрасно сознавая, что время уходит, а он ничего значимого не совершил. Когда в начале Войницкий говорит, что профессор всю жизнь писал про искусство, ничего не понимая в искусстве, с другой стороны сцены изможденный Серебряков сидит в окружении Елены Андреевны, Сони, Маман и Няни. Они дают ему лекарства, приносят чай, держат перед ним блокнот, но он не может ничего делать, потому что это не имеет смысла. Серебряков переживает несоответствие между запросами к жизни, огромными амбициями и своими возможностями, силой своего дарования.

П. Дорошкевич (Елена Андреевна), А. Коробов (Астров).

Фото — Диана Токмакова.

Войницкий прав в том, что вся жизнь профессора — признание, успех, брак — симулякр, и Серебряков это понимает. Он превращается в отвратительного человека: тиранит жену, изводит домашних — и тоже это понимает, но не может остановиться, потому что для него это способ на время заглушить страх и отчаяние, и в этом его падение и трагедия. И вот сидят на одной скамейке Войницкий и Серебряков, такие разные, такие похожие, делить им нечего, потому что они в одинаковом положении. И неважно, что кто-то из них будто бы состоялся в профессии и удачно женился на красавице, а кто-то ничего не добился и живет бобылем, — тоска у них одна, и она передается в зрительный зал, становится всеобщей, сегодняшней, трудно переносимой.

Комментарии (0)