В Сахалинском Международном театральном центре имени А. П. Чехова состоялся III Дальневосточный театральный форум

Так называется событие, в рамках которого в Южно-Сахалинске проходят лаборатория, парад театральных премьер, встречи с прессой, круглые столы, мастер-классы, посвященные проблемам жизни театра в городе. Одна из задач Форума — объединение театров Дальневосточного региона. Но из-за дороговизны билетов и других финансовых трудностей в этом году до Форума доехал только один гость — главный режиссер Благовещенского театра Денис Малютин.

Лаборатория называлась «POST Чехов» и была посвящена необычной и, на мой взгляд, важной теме: идее рождения «нового человека», которая возникла в искусстве рубежа ХIХ—ХХ веков. Произведения, взятые для работы приглашенными режиссерами, были подобраны идеально. Их эскизы, показанные после пятидневных репетиций, как раз и продемонстрировали эту тему в самых неожиданных ее ракурсах.

Олег Еремин (Санкт-Петербург) показал «Собачье сердце» М. Булгакова. Эскиз поставлен не по всей повести, взяты несколько главных событий. Занавес ходит туда-сюда, никак не может успокоиться. Люстра занавешена. Ковры скатаны. Понятно, что люди собираются уезжать. По повести — в Сочи, а сегодня угадываются другие места. По квартире слоняется человек в длинном вытянутом свитере, слегка обросший, и не сразу понимаешь, что это Шарик, потому что Владимир Байдалов играет не собаку, а интеллигентного бродягу, которого вдруг пустили в приличный дом. По каким-то еле заметным знакам начинаешь понимать, что это пес. То его Зиночка (Татьяна Никонова) походя шуганет, то доктор Борменталь (Сергей Авдиенко) обойдет брезгливо. Он же видит только одного человека — божество по имени Филипп Филиппович Преображенский. Пес воспитан, деликатен и ведет себя как порядочная домашняя собака. Когда Зиночка ведет его гулять, элегантно пропускает ее вперед. Нежно трогает лапой (или рукой?) хозяина, привалившись к его стулу, намекает на то, что можно было бы и ему дать кусочек. Никакого разбоя, описанного у Булгакова, в эскизе нет. Шарик — Байдалов невыразимо прекрасен. Он понимает, что попал в собачий рай и изо всех сил пытается соответствовать своему счастью.

Напротив, профессор Преображенский вовсе не так мил и обаятелен, как экранный профессор в исполнении народного любимца Евгения Евстигнеева. Андрей Кузин играет самоуверенного человека, все знающего о жизни и тонкостях пищеварения. Он бесконечно и довольно неприятно учит доктора Борменталя не только чем закусывать, но и когда, что и как именно надо съедать, и, собственно, больше ничем не занят. Профессор, безусловно, советский, в нем трудно заметить хорошие манеры, и самоуверенность его идет, скорее, от понимания своего положения и убежденности в том, что связи сработают. (Хорошие манеры, кстати, демонстрирует только Зина.)

Жаль, что операция, которой подвергают обаятельного Шарика, обозначена весьма условно. Текст, который произносит профессор, многое раскрыл бы в характере эксперимента. Но когда после операции Шариков — Байдалов появляется на сцене, результат бесчеловечного опыта виден сразу. Вместо милейшего обаятельного пса, много невзгод повидавшего в жизни и с благодарностью принявшего заботу нового хозяина, перед зрителями является обычный очеловеченный хам. Он безвкусно одет, вульгарен, у него повадки блудливого пса, которые причудливо сочетаются с растерянностью человека, попавшего куда-то, а куда, он и сам не знает. То есть Преображенский взял несчастного уличного пса и превратил его в мерзкого и тоже несчастного человека.

Этого Шарикова тоже жаль. Он-то не виноват в своем рождении. И возникает обычный русский вопрос: «Кто виноват?» Виноват профессор Преображенский. Вспомнилось, как после знаменитого спектакля Г. Яновской (она рассказывала об этом случае в одном из интервью) мальчик, выходя из зала, спросил: «А зачем из хорошей собачки сделали такого плохого дядю?» Яновская говорила, что это была самая точная рецензия на спектакль. Здесь этот вопрос тоже возникает. Зачем? Растерянность профессора говорит о том, что он не предполагал такого отвратительного результата. Но — что получил, то получил. «Нового человека», который пойдет по трупам всех, кто окажется на пути. Уголовное прошлое Клима Чугункина сработает и в настоящем, и в будущем.

В эскизе не была показана сатира на советский строй, против которого и направлена повесть Булгакова. Правда, занавес все никак не мог успокоиться, а «рабочая сцены» (Мария Картамакова), проходя мимо обеденного стола, утащила с него две вилки. «Разруха в головах», о которой говорит профессор, сетующий на украденные калоши, до сих пор в действии. Здесь и профессор показан в резких и жестких тонах. Он плоть от плоти этого нового строя, бесцеремонного по отношению к человеческой жизни и нравственным ценностям. Работа по сотворению «нового человека» в то время была модной темой. Булгаков явно был знаком с известной статьей «На пиру богов», вышедшей в Киеве в 1918 году. Его однофамилец, философ, богослов и публицист С. Н. Булгаков писал: «Признаюсь вам, что „товарищи“ кажутся мне иногда существами, вовсе лишенными духа и обладающими только низшими душевными способностями, особой разновидностью дарвиновских обезьян — Номо socialisticus». Олег Еремин, как показалось, был озабочен именно идеей безнравственности эксперимента, а не противостоянием Преображенского советскому строю.

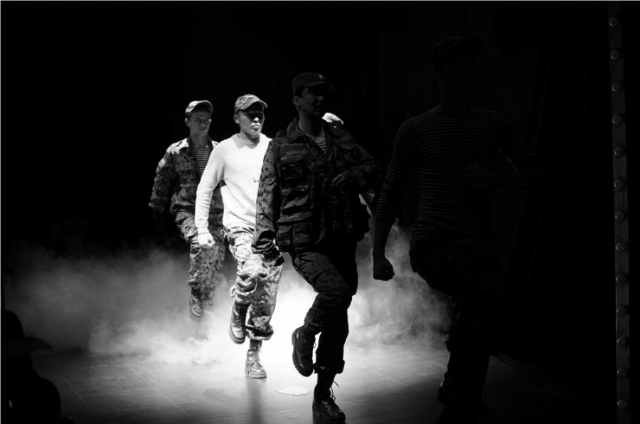

Эскиз Талгата Баталова по рассказам В. Гаршина «Четыре дня» и «Из воспоминаний рядового Иванова» состоит из монолога раненого, который лежит рядом с убитым им турком, из воспоминания рядового Иванова, который описывает встречу с императором, и из нескольких монологов-вербатимов ветеранов современных войн — воина-афганца, участников чеченских кампаний. Все это помещено в формат телевизионного ток-шоу (в роли ведущей Ирина Звягинцева). Программа посвящена учреждению новой российской премии — Калашниковской, которая выступает альтернативой «продажной» Нобелевской. Первые лауреаты премии и выступают на ток-шоу. Пространство камерной сцены узко, вытянуто в длину. Внизу — телестудия, слева — отдельный уголок, в котором изредка будут появляться «сцены из жизни» и звучать стихи и песни в исполнении как бы художественной самодеятельности. Наверху, на балконе появляется эксперт премии (Андрей Кошелев), там же появится император, оттуда звучит и монолог героя Гаршина, который читает Виктор Крахмалев. Монолог страшен. В отличие от толстовского князя Андрея, раненый герой Гаршина, который тоже смотрит в небо, занят не тайной этой далекой бесконечности, а мучительным вопросом: за что он убил лежащего рядом с ним человека и как добраться до фляги с водой, которая поможет не умереть? Гаршин в своей прозе всегда был принципиально злободневен. Его писательский талант питала чуткость к человеческой боли. Талгат Баталов вытащил из небытия прекрасного, но, к сожалению, ныне почти забытого писателя и воспользовался самыми тревожными, будоражащими совесть его рассказами. Они звучат абсолютно современно. Рядом с ними монологи воинов-ветеранов кажутся несколько стертыми по стилю. Но такими же беспощадными по степени откровенности.

Поместив эту правду в формат ток-шоу, Баталов не разобрался с тем, что такая передача либо не может выйти в эфир по определению, либо ведущая должна реагировать по-другому. По идее, в противостоянии бодро-жизнерадостной речи тележурналистки и угрюмых честных рассказов о правде в современных войнах и должны быть конфликт и драматургия эскиза, но, скорее всего, это не закладывалось. В финале эскиза на балконе стоит император (Андрей Кошелев), а внизу, печатая шаг, мимо него идут убитые, раненые и живые всех войн. Звучит текст Гаршина: «И всякий думал, что тот, перед которым проносится этот поток, может одним словом, одним движением руки изменить его направление, вернуть назад или снова бросить на страшные преграды, и всякий хотел найти в слове этого одного и в движении его руки неведомое, что вело нас на смерть… И он знал, что мы готовы умереть. Он видел страшные, твердые в своем стремлении ряды людей, почти бегом проходивших перед ним, людей своей бедной страны, бедно одетых, грубых солдат. Он чуял, что все они шли на смерть, спокойные и свободные от ответственности…». Вслушиваясь в этот трагический, ритмически завораживающий текст, невольно поднимаешь глаза к тому, к кому обращены слова, и видишь уже не императора, а фигуру современного руководителя в темных очках, который вялой рукой машет уходящим на смерть. В самом финале за окном что-то задымилось. Встревоженная директор театра кинулась выяснять, в чем дело. Позже я узнала, что это был запланированный режиссером дым. Но это, на мой взгляд, не сработало. Финал и без дыма был достаточно силен.

Эскиз по «Несвоевременным мыслям» Горького был решен в жанре перформанса. (Все эскизы, кстати сказать, были представлены в рамках всероссийской акции «Ночь искусств». А последний проходил уже действительно ночью, когда все были слегка измучены то ли несвоевременными мыслями, то ли бурной фантазией режиссера.) Толчком к его созданию было знакомство режиссера Александра Созонова со статьей А. Аузана на Colte.ru («Ловушка „колеи“») и с Нобелевской речью академика И. П. Павлова. Постановщик поместил публику на сцену, представлявшую собой какой-то вневременной вокзал. Зрители сидели секторами, а мимо них все время сновали артисты в самых причудливых нарядах и то начинали разговоры со зрителями, присаживаясь рядом, то разыгрывали прямо здесь эпизоды. В глубине сцены сиял бронзовый бюст Ленина. (Бюст долго искали, он оказался удачным, угрожающе-романтическим.) В конце зрительного зала за столом сидел Горький (Виктор Черноскутов) и писал «несвоевременные мысли». Звучали разные песни: то «И Ленин такой молодой», то Вертинский, то «Песня о буревестнике», которая вовсе не песня… Сумасшедшая сахалинская ночь искусств разворачивалась вокруг, было то весело от театра, то страшно от горьковской правды.

На экранах, помещенных с двух сторон (там, где сидел Горький, и там, где стоял бюст Ильича), шла то кинохроника 20-х годов, то нервные строчки Горького. Артисты приставали к нам, теребили вопросами. И хоть глаза их были испуганы, они восхитили меня своей смелостью. О, эти отчаянные артисты Чехов-центра! Не каждый на такое решится… На самом деле, актеры пока не готовы выступать в роли акционистов, им трудно «говорить от себя» и свободно строить диалоги со зрителями, пользуясь горьковскими текстами.

В одной из сцен, связанных с революционной бойней в октябрьские дни, возникла песня Вертинского «То, что я должен сказать»: «Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть недрожавшей рукой»… Девушки и юноши омывали лица и ноги друг друга, смывая грим, пудру, маски и обнажая человеческое нежное, беззащитное тело. Текст Горького звучал страшно и современно: «Ужасно положение юношества в этой проклятой стране. Начиная с 60-х годов мы пытались пробить головами молодежи стену самодержавия. Пятьдесят лет истребляли русское юношество в тюрьмах, ссылке, каторге — и вот перед нами налицо трагический результат этой „политики“: в России нет талантливых людей, нет людей, даже просто способных работать». К нашему времени к этому горькому выводу добавилось только количество лет, в которые продолжали истреблять юношество России.

Горьковская колумнистика кого хочешь собьет с ног. Ничего не устарело. А некоторые мысли стали совсем уж злободневными. Не удержусь: «Эта война — самоубийство Европы! Подумайте, — сколько здорового, прекрасно мыслящего мозга выплеснуто на грязную землю во время этой войны, сколько остановилось чутких сердец! Погибает самая ценная в мире Европейская культура». Это было написано про Первую мировую. Что тут можно добавить? В финале на сцену выскочил сам Созонов и начал диалог с Лениным, обращаясь к бюсту. Бюст молчал. А что говорить?

Я думаю, не случайно такая оригинальная по замыслу лаборатория прошла именно на Сахалине. Потому что Сахалин — это не только место бывшей каторги. Это место свободы. По крайней мере, так я ощущаю эту землю. Режиссеры позволили себе не думать о практических результатах. Точнее, им это позволил театр. Не знаю, войдет ли что-то в репертуар. Но очень хочется, чтобы в каких-то разных форматах вошли все три эскиза. Пришло время политического театра. И я думаю, эти спектакли были бы востребованы на самых разных российских фестивалях. Потому что на Сахалине с Охотского моря дует свободный ветер. И хорошо бы, чтобы он долетел до нас.

Комментарии (0)