«Я — Будда».

Национальный драматический театр им. Б. Басангова (Республика Калмыкия) в рамках Театральной олимпиады.

Режиссер Борис Манджиев, сценография Елены Варовой.

Привезенный из Калмыкии в рамках Театральной олимпиады спектакль Бориса Манджиева рассказывает, или, скорее, напоминает зрителю, давно всем известную историю о превращении Сиддхартхи Гаутамы в Будду Шакьямуни. В сценическом рассказе, воссоздающем этот древний сплав мифологии и религии, неожиданным становится одно из ключевых режиссерских решений: поместив на первый план наравне с Сиддхартхой его брата — Девадатту, нам смещают «точку сборки», весь спектакль — словно иллюстрированный поток воспоминаний прикованного к инвалидному креслу Девадатты (Очир Такаев). История молодости будущего Будды (Эренцен Авяшкиев) подается через эпизоды его дворцовой жизни: следующие друг за другом не всегда в хронологическом порядке, они, действительно, словно воспоминания, плавно и почти неуловимо перетекают друг в друга по своей собственной логике и внутренним взаимосвязям.

Большую часть времени с Сиддхартхой на сцене присутствует Девадатта, поддерживая и подражая ему во всем. Обреченный самой Судьбой всегда быть «вторым», тенью (о его природе Тени обмолвится и самый зловещий герой спектакля — Суть сил зла и Невежества — Мара) прекрасного, сильного и мудрого принца, Девадатта медленно погружается в бездну зависти, лжи, ненависти к себе и другим. Падение это свершается на фоне «возвышения» Сиддхартхи, тем самым создавая две полноценные части одной истории.

Третьим значимым персонажем можно считать Мару (Чингиз Тепкенкиев), демонического духа, в своих зловещих речах становящегося то неумолимо мрачным и жестоким, то переигрывающе-смешным. Он — последний спутник Девадатты, с ухмылкой выслушивающий его рассказ-исповедь в самом начале и в конце спектакля и катающий его на инвалидном кресле, ставшем метафорой невежества и душевного бессилия Девадатты. Звездным часом Мары становится сцена, композиционно воспроизводящая сюжет и визуальные образы картины неизвестного центральноазиатского художника Х века «Мара испытывает Будду», в которой демон Невежества предпринимает последнюю, отчаянную попытку сбить Сиддхартху с пути: он бросает в атаку своих демонов, пытается соблазнить его сладкими речами и подосланными юноше дочерьми-демоницами в обличье обольстительных дев. Победа Сиддхартхи над Марой и есть тот момент, когда он по-настоящему становится Буддой.

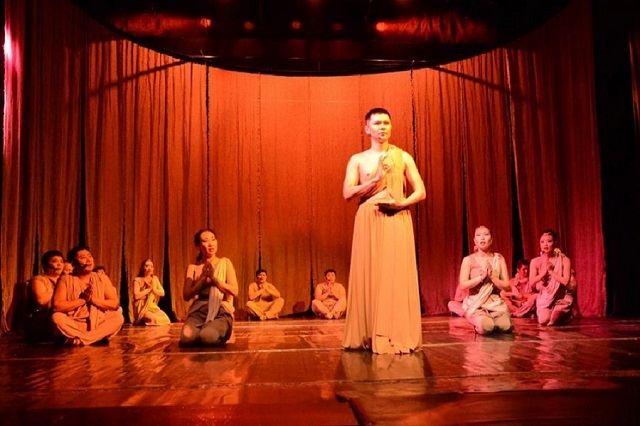

Несмотря на то что событийно сюжет спектакля вертится вокруг этих троих, истинными героями становятся многочисленные слуги, танцовщицы и ученики. Сиддхартха и Девадатта весьма «двухмерны», их помыслы и эмоции всегда можно описать одним-двумя словами. Коллективный персонаж — пусть и общается он со зрителем одними лишь движениями, от подражания классическим индийским танцам до причудливого переплетения рук, тел и бутафории, образующей из одних и тех же «лепестков лотоса» то детскую люльку, то огромного священного слона, то раскрывающийся огромный волшебный цветок, — кажется более живым, активным, чувствующим и действующим. Танцоры сплетают, закручивают в ни на минуту не прерывающемся танце длинные невесомые узкие полотнища тюлевого занавеса, и в их руках они претерпевают удивительные трансформации: то выстраиваются в стены дворца или в священное дерево бодхи, у которого медитировал Сиддхартха, то превращаются в множество дверей, из которых подглядывают за беспечным юным правителем ждущие его ошибок и падения демоны…

Визуальная красота спектакля — яркие этнические костюмы, световая партитура, создающая атмосферу ирреального пространства волшебного сна, — микширует и отвлекает внимание от шероховатостей сценарного текста и проскальзывающих в нем анахронизмов. В памяти остаются не спорные моменты, а яркие и емкие образы: внесенный слугами огромный свадебный торт в форме дворца, с которого лукавые царедворцы-министры снимают сахарную фигурку Сиддхартхи, готовясь при власти нового, неопытного принца «съесть» его и королевский двор по кусочкам; подстраиваемые факиром-Марой встречи беспечного принца со Старостью, Болезнью и Смертью, превращающие в игру аттракционов битву человеческого самомнения и незнания; плещущие в руках жителей Капилавасту разноцветные шелковые платки, материализующие абстрактные понятия радости, счастья, безмятежности, юности; хор последователей Будды, почтительно склоняющийся пред божественным младенцем, которого выносит на руках мать внутри огромного, переливающегося огнями прозрачного шара — мощного контрдовода против выдуваемых Марой мыльных пузырей (символа ничтожности человека и тщетности любых надежд на спасение).

Игра Хора в этом спектакле придает объем происходящему на сцене, зачастую откровенно «воруя» наше внимание и симпатии у главных действующих лиц. Хореография статистов значительно выигрывает и у вокальной составляющей спектакля: текст многочисленных арий героев беден и прост, а рифма ложится даже не на глаголы, а на интонацию актера. Но эти огрехи, вкупе с неуверенной и путающейся игрой освещения, не в силах разрушить волшебство, происходящее на сцене. Масштабность, яркость, красота окружения и вместе с тем неспешные, простые, но глубокие слова Будды создают ощущение причастности к чему-то важному, происходящему не только «тогда», но и «сейчас».

Будда — не имя и не статус, это освободившееся сознание. Спектакль пытается напомнить нам об этой истине, как и о том, что стремиться к развитию и просветлению стоит всегда — не только оглядываясь в далекое прошлое и с сожалением вспоминая о Великих и Мудрых, утерянных человечеством навсегда, а прямо сейчас.

В финале ученики Сиддхартхи выходят на сцену в современной повседневной одежде, как бы намекая на «вневременную» природу просвещения и духовного откровения. Все — суета. Об этом говорит последняя, многозначительная деталь спектакля, остающаяся на сцене уже под финальные аплодисменты и подхваченную зрительным залом мантру: огромный прозрачный шар — прекрасный способ изображения на сцене ॐ — Великого Ничто, объединяющего все и снимающего все противоречия.

Комментарии (0)