«Инстинкт самосохранения». М. Кадацкая.

Таганрогский камерный театр.

Режиссер Руслан Маликов.

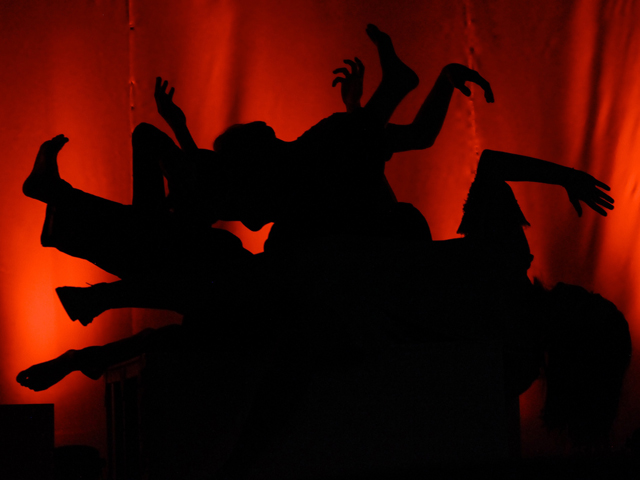

Спектакль «Инстинкт самосохранения» минималистичен по средствам. Белый задник, порой заливаемый красным. Несколько театральных кубов на сцене. И пять человек. Они будут здесь и рассказчиками, и силуэтами в контровом свете — полем, памятником, трактором… Воображение зрителя воссоздаст картинку точно так же, как по дневнику местного жителя будет восстановлена картина суровой эпохи 1920–1930-х годов.

Сцена из спектакля.

Фото — Елизавета Шейко.

Текст пьесы собран на основе интервью-вербатимов и одного письменного источника — рукописи донского казака Михаила Захарьевича Ананьева. В спектакле звучит: «Найдено в архиве городской библиотеки г. Новочеркасска драматургом спектакля Маргаритой Кадацкой. Сфотографировано вопреки правилам библиотеки, но с тайного согласия библиотекаря». Архивный документ приобретает право голоса — и становится свидетелем.

Донского Гомера, Михаила Захарьевича Ананьева, играет Константин Илюхин. Практически не сходя с места, актер создает объемный и яркий образ свидетеля века, человека возмущенного и вместе с тем смиренного. Это довольно везучий казак: его пару раз арестовывали и отпускали, прежде чем все-таки забрать навсегда. Нехитрые записи этого семеновода, стихийного агрария, с 1920-х и до его ареста, приобретают эпический размах.

И средства он использует — неосознанно — вполне эпические. Например, перечисление, каталогизацию (почти что список кораблей). «Состав нашей семьи: Ананьев Михаил Захарьевич — 1884 г. р.; жена Анна Ксенофонтовна — 1882 г. р.; сыновья Иван Михайлович — 1912 г. р., Григорий Михайлович — 1915 г. р. Лошади: Серая матка, Маруся, Гречанка, Степнячка. Рабочие волы: Калмык, Белоногий, Заяц, Лобан, Козёл, Донец, Крот, Степняк», и так далее. Животные и посевы — такая же часть большой семьи, как и люди; и пластически изображаемое артистами сохнущее поле — не только метафора народной беды, но и само по себе — трагический топос. По Бродскому: умирает хор.

Сцена из спектакля.

Фото — Елизавета Шейко.

Без трагического заламывания рук, без причитаний описывает казак то, что происходит с хутором в горячие 20-е и голодные 30-е. Следуя логике агрария, он сначала пишет о погоде, а потом так же просто — о голоде, о коллективизации, о том, как ели сусликов… Доходит и до картины практически апокалиптической: «Для отопления зимою своих хат колхозники разбирают свои надворные постройки или вырубают на дрова фруктовые деревья в своих садах. Новых посадок в садах уже никто не производит… Людей в колхозе стало очень мало… Очень много народу поумирало от голоду. Молодых замужних женщин беременных почти нет. В большой моде стали аборты. Молодые парни не женятся, девки не выходят замуж. Все буквально население разбрелось по ближайшим хуторам и на свое барахло выменивало у жителей что-нибудь из съестного».

Все это произносится на правой части авансцены. В средней части сцены в это время — лаконичная и изобретательная пластическая иллюстрация того, что озвучивает рассказчик. Вот никнут травы, вот встает на постамент Ленин, вот четыре человека оказываются новым американским трактором (в роли фар — включенные смартфоны). Эта пластическая картинка, с одной стороны, развлекает зрителя работой узнавания, с другой — помогает уйти от пафоса документальной серьезности, потому что рассказчик с его метеосводками звучит не как трагик, а как летописец. Именно отсутствие выраженной оценки делает этот суховатый рассказ таким достоверным: «А хутор Дубовой смели с карты — выселили полностью, кого куда».

Сцена из спектакля.

Фото — Елизавета Шейко.

Вторая линия спектакля — современная — связана с тем, как Люся (Людмила Илюхина) ищет материал для спектакля, все глубже погружаясь в историю своей малой родины — и встречая лишь разноголосицу мнений и неверные воспоминания старушек. Вначале раздражая зрителей нелепой кепочкой и циничными вопросами, героиня затем погружается в историю так, что находит внезапно и свои корни — и вместе с ней мы осознаем, как прошлое оказывается близко лично тебе.

За полярные мнения об истории казачества отвечают Дэн (Денис Клименко) и Паша (Павел Гладкий): один с мороженкой в руках, другой — с красным карамельным петушком. Эти персонажи, чьи роли «сняты» методом вербатима с реальных ораторов, представляют точки зрения «за красных» и «за белых», и их реплики ярко иллюстрируют наше мозаичное мифологизированное сознание. «Белые — они Христа предали, поняла?» «Казачество — это осколок древней цивилизации». «Россия должна казакам, как земля колхозам». «Займись лучше анархистами — тема отличная!»

А за двух старушек, осторожную тетку Женю и бойкую «главную музыкальную бабушку», отвечает молодая актриса Екатерина Ласавская, обаятельно и точно изображая южный говор и темперамент этих жизненных персонажей.

Сцена из спектакля.

Фото — Елизавета Шейко.

Главный вопрос спектакля, давший ему название, — вопрос о выборе. В течение постановки не раз звучит мнение о том, что главное для человека — как-то выжить, приспособиться к новой власти. Как говорит один из персонажей, «просто надо выбирать будущее всегда… и сделать все, чтобы ты в этом будущем был».

У Михаила Захарьевича Ананьева — не получилось. И сам он не остался на свободе, и выживших потомков не осталось. Но осталась от него эта тетрадь. Которая задает нам все те же вопросы — достаточно ли нам инстинкта самосохранения?

Комментарии (0)