Открылась новая сцена Александринки

Нет теперь ничего лучше новой сцены Александринского театра, открывшейся 15 мая. По крайней мере, в Петербурге.

Чем только не блестит этот дивный учебный и творческий комплекс, воздвигнутый на месте мастерских театра и образцово вписанный в местный петербургский ландшафт архитектором Земцовым!

Я знаю, что ни один из бледных режиссеров и прочих петербургских жителей не променяет теперь ни на какие блага возможность что-то поставить здесь, поиграть бесшумными плунжерами, интернет-трансляциями, испробовать все виды видео. Не только кто имеет двадцать пять лет от роду, прекрасную бородку и кофту-кенгуруху, но даже тот, у кого на подбородке выскакивают белые волоса и голова гладка, как серебряное блюдо, в восторге от новой Александринской сцены и низко кланяется ее осуществителям — Валерию Фокину и Андрею Могучему!

Здесь классы для занятий, к дверям которых опоздавший вертопрах может приложить личный смартфон и мигом получить через интернет полную картину идущего за стеной урока или даже репетиции. Да и сама репетиция через 56 каналов трансляции тут же попадает в онлайн-интернет — и вот уже вся Русь, от края и до края, словно входит в блестящее стеклянное здание прямо с Фонтанки и поднимается по удобной лестнице в уставленные живыми растениями рекреации. Словно вся творческая, креативная театральная молодежь идет коридорами, поднимается на прозрачных лифтах и творит новое искусство…

Замечу меж тем, что, зараженная петербургской инфлюэнцей, 15 мая я решила сперва стать тем самым отдаленным пользователем, который и лежа на диване в шлафроке может вкусить все прелести двухсуточного коллективного чтения разными людьми романа «Преступление и наказание» (скайп-театр). Но указанные на сайте ресурсы не работали, видео отказывалось показать свое чарующее лицо и мне, и моим коллегам по департаменту. Лишь старая испытанная русская словесность была мне проводником по программе спуска на воду сияющего корабля завтрашнего театра. В аннотациях мне рассказали, что на открытии будут представлены спектакли «Справедливость», «Милосердие», «Наказание», «Выбор», варьирующие темы Достоевского. Пришлось подняться, напудриться, надеть чистый воротничок и отправиться…

15 мая в 17.00 новая сцена была наполнена лицами, имеющими свои занятия, свои заботы, свои досады: театральный люд двух столиц почти в полном своем объеме и максимальной значительности наполнил сцены и фойе. Местные чиновники по особым поручениям с суетливыми советниками, министерские замы, директора театральных заведений и худруки, кажется, всех без исключения театров, критики обеих столиц всевозможных конфигураций. Кого-то загнала сюда служебная надобность, кого-то и меркантильный интерес, объемлющий весь Петербург (много вложено в сияющий театральный дом). Сновали студенты четырех факультетов театральной Академии в белых санитарных одеждах, играла арфистка, а молодежь оживляла видеофигуру Достоевского, обретшего способность к современному танцеванию посредством кинекта: ты поднимаешь ножку — и Федор Михайлович точь в точь повторяет за тобой несвойственное ему при жизни движение…

Длинноногие модели, возвышаясь над пространством, сопровождали сотрудников СПбГАТИ, от профессоров до аспирантов, и только мужчин (!), которые вели экскурсии по новому блистательному чертогу. Мы шли на цыпочках, боясь нарушить сакральное тестирование пространства…

Четыре сцены, одна за одной, открывались нашему взору.

На одной шла та самая «Справедливость»: на двух смежных площадках Юлия Марченко и Виктория Ротанова горячо произносили какой-то текст, а вокруг них метались люди с надоевшей уже всем до смерти следящей видеокамерой — и каждая героиня видела другую только на мониторе…

На другой («Милосердие») Алеся Михайлова, современная Сонечка Мармеладова, горячилась малоталантливым текстом про то, что у них с Раскольниковым будут дети. Технический замысел спектакля, согласно аннотации, замысловат: в зале только девушки, а лица нескольких мужчин, следящих за действием на мониторах из другого пространства, отражаются на экране за спиной Сонечки. Но при кратком прохождении через сцену визуальная концепция осталась неопознанной, а содержательная незначительность происходящего заставила подумать, так ли уж необходимы новейшие гаджеты столь нехудожественному тексту, зацепившему мое «проходящее ухо»…

На третьей сцене («Наказание») четыре начинающих драматурга в режиме онлайн писали пьесу, и на большом экране отражалось их синхронное драматургическое плаванье: мы могли видеть, как рождается «Маша открывает дверь и говорит: „Здравствуй, Ваня…“»

«Для чего писать прилюдно в восемь рук, не отделывая каждое слово в интимной тишине ночи, чем это отличается от чата, и какой вообще смысл в поспешной графомании на глазах у зала, которому еще дозволено корректировать авторский (?) текст? Ведь мы же не чатлане!» — пробегая через фойе со своей экскурсионной группой, оборотила я лицо к концептуальному автору открытия Андрею Могучему. «А вот давайте и подискутируем в сети про театр без актера! Забились!» — азартно ответил он мне, и наша группа взлетела на прозрачном лифте в четвертую залу…

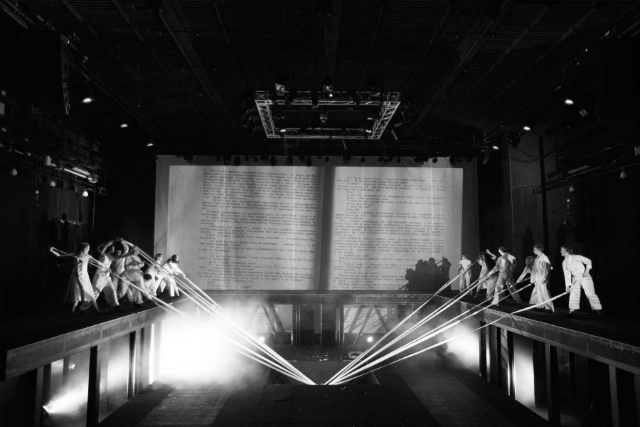

Тут Инженерный театр АХЕ представлял предсмертный сон Свидригайлова, призванный своей ирреальной природой продемонстрировать реально фантастические возможности этой сцены, повторяющей в своих пропорциях главную сцену театра («Выбор»).

17 актеров, каждый по минуте, произносили строчки из свидригайловского сна, 17 плунжеров бесшумно поднимали и опускали говорящих, за их спинами шла параллельная проекция сюрреалистических движений того же актера, — и вся эта картина центровалась вокруг Максима Исаева в черной бороде, пишущего в углублении площадки алхимические письмена… Мы видели его сидящим безмолвно перед пустым столом, он, можно сказать, спал наяву и бодрствовал во сне, но в какой-то момент чернобородый собрал нити сновидения в кулак, каждый из персонажей стал притягиваться и отторгаться создателем ирреального мира… Красиво, умело, «сновидчески» построенная сцена вовремя закончилась: поднялся экран, закрывавший арьер, — и герои сна рассеялись в дневном свете, ускользнув в серую непроясненность петербургского пейзажа…

Что за прелесть стала эта сцена при дневном освещении стеклянного окна во всю ширину арьера! Сколько чудных постановок сразу замерещилось тут! Послышались людские шепоты, забрезжили лица…

…И я ушла в надежде обсудить впечатления с Андреем Могучим и прямо здесь же выяснить, чатлане ли мы, что там, в этих прекрасных помещениях планируется насчет жизни человеческого духа, не являющегося по определению трансформером, кто будут учителя, которым приготовлены такие фантастические классы и которые вместе с учениками обязаны будут ответить на многократно повторенный в день открытия вопрос: «Русь, чего ты хочешь от меня?..»

Петербург — город контрастов. То мировую сцену Мариинский — 2 откроют, то — европейски оснащенную сцену будущего в Александринском. Приятно — город вкладывается, делает, стремится к мировым стандартам. А я все думаю про социальную несправедливость, про «несудьбу» и невезение. Ведь когда 2 года назад собирала камни и колупала краску в бывшей сгоревшей сауне, где на полу валялись сморщенные интимные фото бывших арендодателей, то мы были радостные: город дал помещение молодому независимому центру Он театр! Бывшую сауну. В подвале с низкими потолками и единственным санузлом. Но 2 года люди, которые там обитали были счастливы. там вырос этюд-театр, в репертуаре десятки спектаклей. И теперь город закрывает глаза. Какой Он театр? Что? Вы о чем? Потолки низкие? Пожарники закрывают? Да другие театры пустят, помогут, не оставят. Вон, есть же Молодежный театр с двумя сценами. Молодежный театр четвертый год «осваивает» новую сцену», играя спектакли на старой и прося деньги за аренду. Время тяжелое, надо как-то зарабатывать. Город открывает экспериментальную сцену под руководством А.Могучего — не об этом ли мы мечтали 5 лет назад? об этом. Но что-то гложет, что-то не дает покоя. Что-то горчит. Город. Слышишь ли ты меня, город? Вспомяни и on театр — красивую молодую нищенку, девочку со спичками, замерзшую, потому что не попала в целевую программу помощи молодым и перспективным. Помяни его в своих молитвах.

Всё новое, рвущее разграфлённые клетки моска, возмущает. Это что-то очень похожее по стилю на перепев Дорошевича, уже однажды исполненный тем же автором. "Мимо тёщиного дома…" А то, что запуск сцены — тестовый, что всё это — лишь демонстрации её технических возможностей, в основном, — это нам по фиг… Зря только воротничок замарался.

Вот уж не допоняли отношения на сей раз, Елена. Да и строку Гоголя (дословно, много раз, «Невский проспект») не угадали. Его мозг, видать, тоже рвали виды Невского проспекта…

афиг-е-е-ть, как говорит один знакомый штукатур. Марина, уморили, давно я так не смеялась, внутри себя конечно, сквозь невидимые миру слезы. Прямо тебе "Метрополис" наяву.

Ужасно, невозможно смешной текст.

Но посмеёшься и грустно становится.

Очень грустно.

Не понимаю, почему Коляде «очень грустно», что Е.Строгалеву «гложет», почему у других «невидимые миру слёзы» и «афигеть». Произошло огромное событие. Огромное, без преувеличения: в городе появились три новые огромные хорошо оборудованные сцены — основная, полный трансформер на 300 (500) мест, учебная (от 100 мест), мультимедийная (той же вместимости), и ещё репетиционное пространство по площади соответствующее основной сцене. Появилось учебное пространство на 100 человек (для магистратуры СПбГАТИ), с классами и разнообразными технологическими возможностями. Спектакль АХЕ на основной сцене показал что возможности пространства, действительно, богатые, есть глубина, ширина, возможность вариаций игровой площадки, первоклассный свет, показал он и то, что зрителям смотреть отовсюду удобно. Мы стенали десятилетиями, что у нас всё ветхое, всё рухнет, всего мало. Что негде проявиться молодому поколению. Что Народная ул. далеко. Что тесный подвал ON-театра без всяких удобств был, и тот закрыли. (Сколько боролись и за эти скромные независимые площадки; для своей группы Д.Корогодский разгребал и расчищал залы внутри стены Петропавловской крепости, но его и оттуда выгнали…). В СПбГАТИ магистратуру открывать было бы негде. Спектакли студентов магистратуры репетировать и показывать было бы негде, совсем негде. Давайте сравним возможности этих пространств Александринского театра с Малой сценой на Моховой, которая, при всём убожестве её возможностей так перегружена, что на выпуск спектакля даётся неделя. Вот, открыли эту сцену в самом центе города, объективно технически богатую. И что нас в этом не устраивает? Что касается скайпа и мультимедиатрюков, ими можно пользоваться, а можно не пользоваться, никто не заставляет! Можно здесь ставить спектакли в эстетике «бедного театра», и их будет хорошо видно и слышно. 15-го мая показали, какие возможности есть. Кстати, история театра учит, что технологические возможности очень даже привлекают создателей спектаклей (от deus ex machina к поворотному кругу, к установкам конструктивизма, лифтам; от свечей, сгоравших за 25 минут, так что действие должно было за это время сменяться антрактом к хорошему свету, который стал теперь отдельной номинацией в премиях). Посмотрите в театральных музеях мира (и в реальном Дротнингхольском театре, где это сохранено в оригинале) механические макеты сложной смены оперных декораций в XVIII веке, с появлением драконов из люков и гром-машинами. Зритель любит эффекты, театр — и зрелище тоже. В тексте М.Ю. справедливо говорится о том, что в беглой пробежке через залы по мосткам (на проход группе из 20 чел. давалась 1 минута), нам не были понятны хоть какие-нибудь творческие перспективы того, что там люди делали. У нас просто нет достаточных оснований это обсуждать. И нет права над этим издеваться. Потом, когда эти работы будут показаны, можно будет обсуждать всерьёз. Хотя, вообще-то, уже сейчас ясно: что наши магистранты-драматурги (первый опыт в истории российского театрального образования!) не сидят в кабинете, а вышли в пространство театра, в лабораторию А.Могучего — это хорошо. Идея со скайп-театром, в котором (не совсем то, что поняла М,Ю,) в секс-чате общается девушка (потомок С.Мармеладовой) параллельно с десятком «поклонников», и это задумано как живая форма импровизационного театра, — по-моему, может быть очень интересно. Мультимедиаарт, которым занялась драматург Н.Ворожбит с актрисами Ю.Марченко и В.Ротановой (она появилась в Формальном театре, в первых спектаклях) тоже реальность культуры, кому-то не нравится, а кому-то может пригодиться. Эта мультимедиа-студия, созданная специалистами ЛЭТИ, в которой могут комбинироваться и взаимодействовать (это важно!) многочисленные реальности, настолько усовершенствована, что сейчас у нас есть специалисты, способные использовать её возможности лишь процентов на 15 (а в каких условиях учатся режиссёры телевидения у нас на Моховой… вот тут слёзы). Эту студию можно использовать для кино, для телевидения, для включения в спектакль, играющийся в другом месте параллельных планов.

… Почему же вместо того, чтобы радоваться появившимся возможностям, мы, не задумываясь, оставляем такие комментарии?

Н. В. Песочинскому от М. Дмитревской, которая к комплексу отнеслась вполне апологетически, как Гоголь к Невскому.

.

Думаю, что Коляде и Строгалевой грустно, потому что ONТеатр на улице, и для него В ЦЕЛОМ, как он органически и демократически сложился, этот комплекс совсем не предназначен, а это реальные режиссеры и реальное дело. Если кого-то позовут в новый комплекс для новой жизни (если таковую Фокин предложит каким-то спектаклям, как он обещал в печати), Милена на чистых и нечистых делить их не будет. Так она мне сказала.

Потому что театр Коляды живет там, где живет.

Потому что открытие новой сцены — немножко «парадный подъезд», и «деревенские русский люди» не предполагают пока, что он такое для них — подвальных, бездомных, не болеющих (вдруг!) технологиями (что значения технологий никак не уменьшает, но и преувеличивать значение их я бы пока не стала). Честно сказать, деньги, истраченные на оборудование для прикладывания смартфонов к дверям и и танцев Достоевского, я бы раздала бедным режиссерам у парадного подъезда. Может, ты меньше с ними связан и меньше знаешь их нужды, а я, пройдя десятки лабораторий и ВСЕ лаборатории ON Театра (т.е. ЛИЧНО КАЖДОГО РЕЖИССЕРА, как-то проявившего себя в Питере и, в общем, в России за последние 10 лет), вижу эту тему не так лучезарно-результативно, а довольно разветвленно. Что — повторяю — ничего не отменяет.

Целиком согласен с Вами, Konstantin!

Целиком согласен с Вами, Konstantin! Считаю, что вы указали на одну из важнейших опасностей сегодняшнего театра. И не только театра.

Если во времена В. Шекспира было есть актер — а палка будет деревом то сейчас Происходит подмена Актера техническими и компьютерными Технологиями Снег ветер умопомрачительный свет сцена кубик рубик . ( а так как не знают как их правильно использовать- в результате придумывают под технологию действие а так как технологии ограничины тех возможностями то в результате получится может как с Голливудскими фильмами обсолютно одинаковыми.) Театр стремится к пути современного искуства чем непонятней примитивней и глупее тем лучше . Актером скоро сможет быть любой человек постановка ПРОРОКИ это препрекрасно показала.

Целиком и полностью согласен с Вами, Konstantin! Считаю, что вы указали на одну из важнейших опасностей сегодняшнего театра. И не только театра.

Мне, в свою очередь, жаль, что Н.В.Песочинский не понимает, что гложет Строгалеву и про невидимые миру слезы.

🙂 по моему, было бы лучше открывать сцену без актеров, зрители входят в залы, а там никого! только механизмы и мультимедиа

Подобные сцены есть во многих университетских театрах США и Канады, уверен, что и в Европе и в Китае тоже, а в Санкт-Петербурге в 2013 году открыли 1-ую!!! Что ж лучше 100 000 on.театров, в которых нам показывают "подпольные", сомнительного художественного уровня спектакли, или театр-кунсткамера начала 21 века? До появления нового Пушкина (по пророчеству Н.В. Гоголя) осталось каких-то 17 лет, надо готовиться, для этого нам и необходимы новые технологичные сцены, Пушкин появиться, а перьев не будет, что тогда? Возможно, что не следовало позиционировать в СМИ новое пространство как чудо кибернетитки, по-скромнее отнестись к медиа возможностям, потому что представленный в фойе кинект можно приобрести и on.театру в техношоке, демонстрационное высиживание драматургов с текстами, основанными на он-лайн чатах порносайтов тоже не очень-то впечатляло. Мы же понимаем, технология без контента, остается лишь металлическим ломом. Что будет показываться в будущем на новых сценах зависит от руководства Александринского театра, от их прозорливости.