«Ревизор». Н. В. Гоголь.

Российский государственный театр драмы им. Федора Волкова (Ярославль).

Режиссер Денис Азаров, художник Илья Кутянский.

Многоуровневое пространство «Ревизора» отражает множественность смыслов комедии Гоголя. С самого начала спектакля очевидна эклектика в образной системе, в пространственно-временных и художественных решениях. Цитаты из фильмов, смысловая многослойность, нагромождение гротесковых образов позволяют с легкостью определить, что перед нами разыгрывается постмодернистский сценический текст.

На сцене сложная двухэтажная инсталляция, в которой прочитываются очертания дома. Каждый закуток продуман до мелочей. По ходу действия там будут показаны значимые эпизоды, разрозненные актерские этюды, которые разыгрываются одновременно с основным действием. В целом картинка похожа на кукольный домик, вывернутый наизнанку. Окна разбиты, пространство лишено ярких или светлых цветов, нет четких знаков времени. Попытка создания уюта тоже какая-то специфическая — пресловутые ковры и фикусы в горшках, которые старательно опрыскивает Городничий (Владимир Майзингер), не забывая оросить и свое лицо, видимо, таким образом спасаясь от похмелья. Есть ощущение, что похмельем страдают все герои этой истории.

Кульминационная сцена — кутеж в честь дорогого гостя, страшного «инкогнито», ревизора. В пьесе «пиршество» проходит у попечителя богоугодных заведений Земляники. В спектакле нет конкретики места действия. Азаров устраивает дискотеку, которая может проходить в любом клубе. Все чиновники погружаются в какое-то галлюциногенное состояние. Их опьянение как будто бы уже не алкогольное, а наркотическое. Почтмейстер Шпекин (Руслан Халюзов) выходит в костюме розового зайца. Опираясь на трость, он призывно покачивает бедрами на протяжении всей дискотеки. Апогей празднества — «сувенир» дорогому гостю из Санкт-Петербурга — городничий Антон Антонович поет песню. Это пародия на исполнение хитов в караоке-барах, некая композиция в стиле русского шансона. Песня, в общем-то, посвящена России — там есть строчка «Прописано сердце по адресу Русь…». Первое конкретное обозначение пространства — Россия, Русь. И даже здесь наблюдается смешение разных времен. Бардак и абсурд, «дурноту», которые есть в пьесе Гоголя «Ревизор», Азаров делает вечными, неменяющимися, ментальными знаками.

Режиссер не ставит акцент на знаменитом монологе хвастовства пьяного Хлестакова. Сцена, которая производит в пьесе комедийное впечатление, в спектакле не выглядит смешной. Абсурдные фразы Хлестакова — Виталия Даушева произносятся в проброс. Такой Хлестаков не обладает свойствами ртути, он не обаятелен, лишен характеристики. Он — никто. В этом и есть режиссерское высказывание по поводу героя. Сегодняшний Хлестаков — случайный человек, который попал в нужное время и нужное место. А дальше общество уже само выносит его на вершину социальной лестницы, делает героем.

Главным двигателем пьесы в интерпретации Дениса Азарова становится страх. Страх перед властью. В зрительном зале на этом «Ревизоре» не смеются. Страх как будто изменяет саму природу человека — изламывает не только духовную суть, но доводит до физиологического уродства. Хлестаков выпадает из этого ряда, он как будто бы не обучен правилам игры. Таким он и нужен той модели общества, которую выстраивает Денис Азаров. Противопоставлен ему городничий, в спектакле Азарова — фигура почти трагическая. Весь груз ситуации падает на его плечи. Его страх сильнее всего. Он трясется от радости, «подкладывая» под первого встречного, принятого за ревизора, сначала жену, а потом дочь, которые оказываются в этой истории двойниками. Это он — Антон Антонович — в капитанском кителе с красной лентой празднует свою победу за минуту до полного падения. Владимир Майзингер разыгрывает в этом спектакле трагедию капитана, переживающего крушение своего корабля.

Земляника даже не раздваивается — превращается в трехголового змея из русских сказок, это фиксация уже какого-то закоренелого, исконно русского страха. Троица чиновников — еще и воплощение того, как машина бюрократии может обрастать ненужными людьми. С богоугодными заведениями прекрасно справился бы один человек, но режиссеру важно показать это обрастание даже маленькой ветви власти ядовитыми побегами. «Главная голова» — жена Земляники (Александра Чилин-Гири). Ее природа — оборотническая. Жена Земляники легко меняет свои маски, выбирая наилучший костюм для разыгрываемой роли. Страх заставляет актерствовать в жизни: жена Земляники является то в парике, похожем на черное каре Умы Турман из «Криминального чтива», то с обернутой вокруг головы косой, как у Юлии Тимошенко. Она — обобщенный, собирательный образ женщины во власти. Ее спутники — сам Земляника (Алексей Кузьмин) и лекарь Гибнер (Максим Подзин). Земляника — изуродованное существо, то ли постоянно находится в наркотическом экстазе, то ли сам является пациентом своих богоугодных заведений. Он как будто не ходит, а только делает попытку ходить, почти ползет. Он уже слабо напоминает человека.

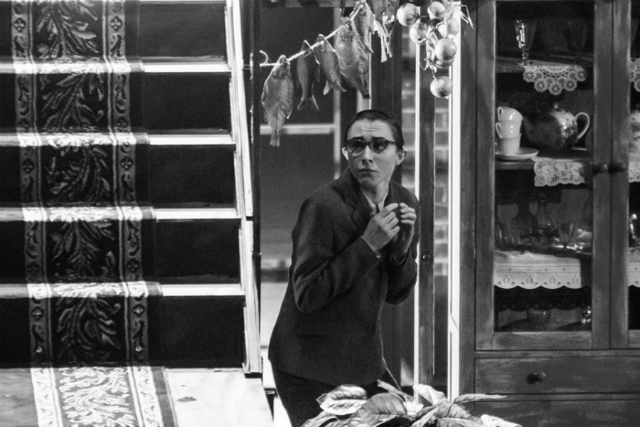

Таких «раздавленных» персонажей в спектакле немало. Жена смотрителя училищ Хлопова (Анна Ткачева) почти лишена голоса, который все же прорезается у нее лишь в конце, когда дикий страх достигает апогея — сейчас появится настоящий ревизор. Она находится на социальном дне даже не столько по своему положению, сколько по психологии — осознанию самой себя. Она все время топчется где-то внизу художественной конструкции, выбирая самый запыленный закуток и переминаясь там с ноги на ногу, потирая скрюченные ручки. Своими большими очками и пластикой юродивой напоминает персонажа театра «Лицедеи». Она даже не винтик, не шестеренка в машине, потому что ее существование бездейственно. Есть только бессмысленное передвижение по сцене за своим мужем, чей страх утрированно отражается в ней.

Унтер-офицерская жена (Ольга Старк) неожиданно вносит в общий контекст эрос. Она появляется в красивом платье, с открытой спиной, которой оборачивается к зрителю — показывает иссеченную плоть. Причина, по которой высек ее городничий, становится понятна. В общую уродливую картину действительности добавляется еще и разврат.

И только почти пасторальная пара влюбленных — Осип и Глаша (Илья Варанкин и Алена Тертова) — блаженно танцует в дверном проеме какое-то свое, отвлеченное танго. «Я знал двух влюбленных, живших в Петрограде в дни революции и не заметивших ее» — слова Бориса Пастернака, кажется, могли бы точно охарактеризовать и возникшую привязанность двух слуг, которые единственные не замечают хаоса и дисгармонии, вызванных страхом. Осип и Глаша — не боятся.

Главное, что удалось показать в таком «Ревизоре», — модель прогнившего общества. Мозаика из ярких скетчевых образов, зарисовок собирается в одну страшную картинку. В финале герои сливаются в каком-то «запрограммированном» танце — они охвачены общим энергетическим импульсом, от которого уже вряд ли получится избавиться. Потому что дальше, как говорится, «чудесатее и чудесатее», хотя в случае с «Ревизором» Дениса Азарова — скорее, «страшнее и страшнее». Настоящий «инкогнито», ревизор проникает на сцену тоже из какого-то закутка. Он следил за действием, наблюдал за героями, которые думали, что они правят бал. И вот теперь, уже не стесняясь, выходит в своем плаще и шляпе — тоже маска шпиона. Этот ревизор — какой-то бес, вылезший из преисподней, в нем угадываются приметы сотрудника КГБ. Он сам зачитывает письмо Хлестакова чиновникам. Страх затмевает все. Свет гаснет, выхватывается лишь картина, которая до сих пор висела на стене в доме Городничего — «Последний день Помпеи».

Комментарии (0)