«„Дядя Ваня“. Работа актера над ролью».

Экспериментальная сцена под руководством Анатолия Праудина.

Режиссер Анатолий Праудин.

Конечно, «Дядя Ваня» Экспериментальной сцены — никакой не учебный спектакль, пусть Анатолий Праудин не морочит нам голову.

И, конечно, никакая это не «работа над ролью»: в отличие от прошлых лабораторно-сценических штудий по Станиславскому, М. Чехову и Брехту, изучавших методы, тут к К. С. прибегают лишь однажды, в самом начале открыв красную книгу и сообщив, что пьесу и роль «нельзя понять, не зная, куда и откуда идешь». Правда, красная книга потом окажется сборником Серебрякова, тираж которого не распродан и громоздится в типографских упаковках, захламляя усадьбу. И из этой книги полоумная Марья Васильевна будет идиотически извлекать театроведческие цитаты о семиотическом подходе по принципу дополнительности (уж не на Лемана ли покушается мадам Войницкая?). Так что Станиславскому нынче доверия нет: он, в общем, уравнен с Серебряковым и посажен под ту же обложку. А «Дядя Ваня» сочинен абсолютно режиссерски, с рифмами и новыми мотивами.

Итак, ОТКУДА ИДЕШЬ?

Это более или менее понятно. Идут издалека.

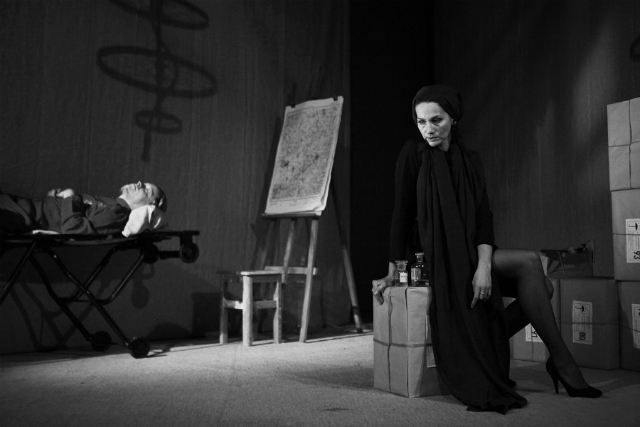

Хотя могли бы и «из близка». Потому что, вообще, «Дядя Ваня» идеально раскладывается на праудинскую труппу, все роли — в возможностях ее превосходных актеров. Чем не Войницкий Сергей Андрейчук, а Юрий Елагин не Астров? Маргарита Лоскутникова — бесспорная Соня, Алла Еминцева — Елена Андреевна. А уж какая нянька Марина — Ирина Соколова! Она, чудесно востроглазая и искренне наивная, какой умеет с юмором и отстранением сыграть свою героиню Соколова, начинает спектакль, сидя за вязанием рядом с Вафлей — Александром Кабановым. В уютных носках, шапочке…

Только сидит она задолго до времени, написанного Чеховым. Еще жива, хотя и болеет, мать Сони Вера Петровна: вот сидит она, вся в белом, и рассказывает про чудесную свою ученицу, пианистку Леночку, которая взялась помогать Александру в работе и быстро овладела печатной машинкой, так что ее, Веры, душа спокойна за мужа и его труды…

А Иван Петрович подключает новейшую динамо-машину, и к изумлению Марины в доме загорается лампочка. Но чтобы она не потухла, надо все время крутить эту машину в виде велосипедной педали. И дядя Ваня крутит, даже лапшу есть не садится: пусть все остальные поужинают при свете, а он потом… Спектакль и закончится этой лампочкой. Уверяя в финале, что наступит жизнь светлая, теплая, Соня сидит, крутит педаль — и все снова заливается светом.

Когда я говорю, что спектакль режиссерски выстроен, то имею в виду вот такие кольца и образные рефрены. Одним из рефренов становится лапша, выловленная из реплики няни Марины («Давно я, грешница, лапши не ела»). Чуть что — Марина бежит разогревать лапшу, и все усаживаются есть. И в финале, уже после всех «мы отдохнем», дядя Ваня сидит с большой кастрюлей и жует эту самую лапшу. Видать, она помогает жить даже больше, чем липовый чай…

От чего идут? Конечно, от желания сочинить биографии ролей, ту жизнь, которая не написана Чеховым, но прожита его героями. Подробнейшим образом этюдно разрабатывают «предлагаемые», которые потом станут чеховским сюжетом, ловят недоговоренное и досочиняют, объясняют недосказанное. Вот в сцене ночного объяснения, когда Елена Андреевна исповедуется Соне, — наяву появляется молодая студентка Леночка (Анна Щетинина). Не обточенная манерами простая девушка, прямо-таки Фрося Бурлакова, очарована профессором, пригласившим ее попить кофе и сходить на концерт знаменитости (Серебряков-Елагин звонит прямо по мобильному, договариваясь о контрамарках…). А вот Вафля-Кабанов в длинном монологе переживает свою историю: как приехали к ним в деревню, чтобы учить и просвещать, некто Аня и Петя, как Аня сбежала потом от Пети, Петя спился и умер, а он, Вафля, влюбился в их дочку Олю, а она — в заезжего тенора, от которого забеременела. И хотя он готов был прикрыть ее грех и сделал предложение глубоко беременной Оле, она сбежала из-под венца и прижила еще деток. Мы видим, как Олю буквально тошнит от этого Вафли, как он непереносим со своим благородством и кичливым достоинством…

То есть, только упомянутые Чеховым обстоятельства разрастаются в большие самостоятельные сцены — отлично сыгранные, оснащенные, хотя иногда отдающие капустником. Например, отвратительно болезненный Серебряков освежает дезодорантом части бренного тела под домашними штанами, можно догадаться — давно не мылся. И понятно, отчего тошнит Елену. Или нам становится известно, что Астров сам собрал в сельских условиях аппарат Рентгена и готов обследовать суставы Серебрякова, если тот предпочтет его петербургским врачам…

Кое-где парадоксально меняются мотивы. Влюбленный в Елену нетрезвый Войницкий признается ей, что усадьба не дает дохода, и, уговаривая выйти за него замуж, предлагает продать имение и купить домик в Финляндии, где они и уединятся, то есть предлагает то, за что потом будет стрелять в Серебрякова: тот, получается, украл у дяди Вани не только жизнь, но и мечты…

В общем, чувствуется — фантазировали со смаком, до самозабвения, ощущая себя с Чеховым на дружеской ноге, освежая дезодорантом части одрябнувшей пьесы. А поскольку актеры действительно превосходные и играют отлично, то ежеминутная оправданность их действий, живость реакций и поворотов часто увлекают. Но не всегда.

Потому что мучит вопрос — КУДА ИДУТ? Откуда — ясно, но куда? А главное — зачем?

Если бы действительно сочинили и сыграли «Дядю Ваню» в обстоятельствах до, после и между написанными (и уставшими от интерпретаций) «сценами из деревенской жизни», — это был бы уникальный эксперимент. И — радикальный. В истории театра помню только один такой случай — фокинский «Нумер в гостинице города NN»: В. Фокин и А. Леонтьев заполнили гоголевские промежутки «Мертвых душ» сценами, когда Чичиков остается один в номере гостиницы.

Но тут играют не в чеховских паузах, действие то и дело скатывается к собственно ситуациям пьесы, и играются именно они, хотя и «своими словами». Где-то от написанного уходят — где-то к написанному приходят, но рассказывают это написанное не чеховскими фразами. Закона нет, и смысл эксперимента разгадать трудновато: текст Чехова абсолютен, есть ли смысл переговаривать его? Что дают отсебятины? Ведь все равно почти полностью играются многие сцены, ну, например, сцена Астрова и Елены, когда дядя вваливается с букетом (только Елена в этот момент сильно пьяна, но пьянство — это мотив, интерпретация, не более). Играются совершенно чеховские характеры, только говорят герои другими словами.

Сочиняя «подфабульные» истории, отчасти, впрочем, меняют и саму фабулу. В одной из первых сцен Войницкий, вернувшийся из города от Серебрякова, падает без чувств. Почему — загадка. В самом конце он, сидя над кастрюлей лапши, спрашивает близких: «Знаете, что тогда произошло? Я поехал во Владимир посмотреть отреставрированные фрески Рублева… И вот… И вот… А, впрочем, это уже неважно».

Загадка (так и не разгаданная) в корне меняет сюжет, дает детективный элемент, но на самом деле сюжета не меняет (манок был ложный). Так и «переговаривание» пьесы как бы в корне меняет «Дядю Ваню»… на самом деле не изменив его. В чем тогда смысл? Ведь роли, прекрасно сыгранные праудинской труппой, могли быть — не сомневаюсь — сыграны в рамках канонического текста, гораздо более сжатого, лаконичного, ритмичного.

В результате я смотрю этот спектакль, путаясь, блуждая, иногда увлекаясь, иногда откровенно скучая и часто не понимая, куда и откуда меня ведут. А красная книга К. С. с его работой над ролью предательски оказывается сочинением Серебрякова, ничего не понимающего в искусстве…

По-моему, «Дядя Ваня» просто иной, но даже и более чистый эксперимент, чем предыдущие станиславский, чеховский и брехтовский опусы «Экспериментальной сцены», Кванты чеховской пьесы прослаиваются этюдной стихией. Возникает некоторая взаимно критичная драматическая вибрация, даже и чисто зрительски упоительная. Композиция объективно проблематичная, и есть, действительно, разросшиеся эпизоды-интермедии, могущие вредить движению целого. Давно известно, что эта небольшая труппа — высокого класса. Но здесь об актёрской игре говорят все в первую очередь, о великолепном ансамбле и параде крупных планов. (Я бы непременно упомянула и Анну Щетинину, недавнее приобретение труппы). Всё дело в том, что актёрский процесс обнажён и даже имеет катартический смысл. Возникает осознанный и убедительный перпендикуляр к абсолютно безрадостной истории о пропащих жизнях и убитых надеждах. В сложно организованном действии есть место чисто зрительскому драйву. Спектакль явно будет ещё «расти», его слои будут взаимно «пропитываться».

http://ptzh.theatre.ru/1997/12/83/

Это какой-то БРЕД!!!!!!