О режиссерской лаборатории по произведениям Андрея Платонова в Краснодарском театре драмы

Платонов — удивительный автор, загадка которого прежде всего в поразительном, неровном, метафизическом языке его произведений. По словам Бродского, Платонов «сам подчинил себя языку эпохи, увидев в нем такие бездны, заглянув в которые однажды, он уже более не мог скользить по литературной поверхности, занимаясь хитросплетениями сюжета, типографскими изысками и стилистическими кружевами». Пожалуй, стиль писателя — риторическое зеркало его эпохи: эпохи войн, революции, коллективизации, репрессий.

Сложной для режиссера задачей становится понять: как перенести Платонова на сцену, вернее, как перевести этот его не очень человечий язык в театральный текст?

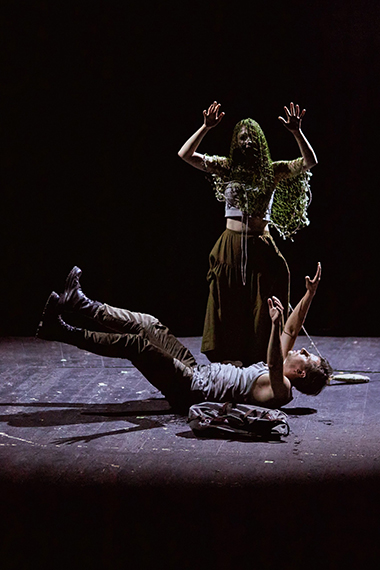

Сцена из эскиза «Река Потудань».

Фото — Юлия Маринина.

На лаборатории в жарком августе в Краснодарском театре драмы все молодые режиссеры отвечали на этот вопрос по-своему.

Так, Дмитрий Лимбос в постановке «Реки Потудань» выбрал путь действия и визуальных метафор, очистив планшет сцены (на котором сидели зрители) от предметного мира. Он практически полностью убрал из рассказа и нарративный ряд. Плотная проза разрядилась до причудливых диалогов, но между репликами медлительно скользила насыщенная сценическая жизнь.

Река Потудань стала самостоятельной героиней эскиза, фольклорной версией античного Рока: Евгения Белова, с зеленой рыбацкой сетью на голове, с привязанной к поясу и волочащейся по полу рыбиной, вилась-бегала по планшету — то с мокрой связкой шерсти в руках, то с льдиной — и приговаривала, например, «речка волнуется раз, речка волнуется два, речка волнуется три — Никита Фирсов, умри!».

Река проговаривает то, что Платонов оставил полузагадкой: его герой Никита (Кирилл Симоненко), возвращающийся с войны, по сути, не жив; он, зависнув в переходном состоянии, не умеет больше жить. И ни смешной приземленный папа (Александр Крюков), ни голодная, призывно глядящая Люба (Анастасия Поддубная) не могут его вывести из этого состояния.

Важнейший вопрос небогатой событийной стороны рассказа — почему же у Никиты с Любой, уже поженившихся, не получается любовь? В эскизе становится ясно: мертвый не может быть с живыми, как бы ни спешил папа с детской кроваткой. И только после того, как и Люба получит опыт смерти (она пытается утопиться), Никита может вернуться к ней. Да еще после того, как папа возвращает его в мир моральных оценок: то, как он поступает с молодой женой, «нехорошо». И если «хорошо» и «нехорошо» существуют — кажется, мир еще может быть как-то налажен.

Тимур Кулов выбрал для постановки «Третьего сына» (заявлены были также «Усомнившийся Макар» и «Впрок», но из них вошли лишь минимальные фрагменты). Здесь режиссер воспроизводит плотность платоновской речи через язык советского быта, воссоздав на камерной сцене уютные ретро-декорации: здесь ковер, висячий оранжевый абажур, старый стол, половички, табуретки.

Сцена из эскиза «Мать».

Фото — Юлия Маринина.

Режиссер остроумно играет с условностью: половички реальные, а стены — воображаемые; под невидимыми притолоками нужно пригибаться, а после улицы отаптывать обувь от вымышленного снега. Очень точно выстроен звукоряд: вот идут часы, а вот встали; вот вьюга (визуально изображаемая дым-машиной), а вот собака лает; голоса тоже негромкие, речь не театральная, обыденная; аудиодорожка кажется полноценным спектаклем.

И стиль существования для героев этого маскулинного повествования (отец, шестеро сыновей, поп — и только одна девочка) тоже выбран медленный, подробный, подкупающе вовлекающий, «верю»!.. Правда, в какой-то момент и режиссер, и артисты сильно увлекаются этим обаятельным жизнеподобием, и содержание рассказа — конфликт между смертью матери и существованием рядом этих витальных, брутальных мужчин — как будто немного теряется.

Оксана Погребняк сделала из «Волшебного существа», поздней военной пьесы Платонова, написанной в соавторстве, трагический фарс. Пьеса непростая: сочетание «тарабарского языка» (как говорил о платоновском стиле Сталин) и мелодраматического сюжета дают гремучую смесь. Но режиссер выбрала в эскизе очень важную тему: оставленность женщин мужчинами.

Всех персонажей, в том числе и генерала, и адъютанта, и лекаря — играют женщины. Они не на грани нервного срыва — они уже далеко за. Только жена главного героя (Анна Еркова), словно вспоминая эту историю из прошлого, живет в условно реалистической манере. Все остальные — мрачный погорелый цирк: инфантильный контуженный генерал (Ольга Вавилова), андрогинная Варвара со странно светлыми глазами в черных ромбах клоунского грима (Арина Савельева), любвеобильная Любовь в платье невесты (Юлия Романцова), безумный доктор с встопорщенными сединами (Тамара Родькина) и другие. Эти паяцы — потерянные игрушки на жизненном ристалище. И в их устах, в их дерганых движениях, порой переходящих в исступленную дискотеку, слово платоновских героев слышится неожиданно органично. Сломанному миру — разрушенная речь.

Сцена из эскиза «Волшебное существо».

Фото — Юлия Маринина.

Играя с формой, режиссер играет и со зрителем: порой звучит текст «от себя», когда, например, актриса вспоминает, что нужно забрать сына из детсада. Зритель помогает героине стянуть сапог; в какой-то момент (неясно зачем) нас всех пересадили; в финале вывели танцевать. Правила игры не совсем ясны, и все же, все же: тема собирает и держит, брошенные женщины пишут на стекле помадой; и финальный вопрос о «волшебном существе», то есть советском человеке — «кто же он такой?» — звучит весомо.

Филипп Гуревич в постановке «Фро» выбрал перевод платоновской речи в театральный язык через пространство тысячного зала (именно там шло действие, а зритель сидел на авансцене), через игру со светом — и через видимое одиночество человеческого существа в этом огромном мире.

Плотный текст Платонова здесь как раз звучит — от трех стильных нарраторов в черном (Татьяна Корякова, Виктория Лукина, Елизавета Варенникова), но эскиз начисто лишен вещной подробности. Фро (Анастасия Довбыш) — в белом платье, место ее метаний — партер. Ее загадочный супруг — почти Воланд, очень высокий и быстрый, как электричество, что он понимает и чувствует (Иван Романюк). Все очень изысканно.

Лишившись бытовых деталей, история, рассказанная в пустом зале, с искусно выстроенным светом и постоянной музыкой, становится архетипической: страдающая одинокая женщина (пусть и безрассудная в своей тоске) — и мужчина, который вечно хочет стать чем-то большим. Гвозди бы делать из этих людей. И Федор, вырвавшись из объятий Фро, убегает скачками; и отец (Владимир Подоляк) не может расстаться с игрушечным паровозиком. Человеческое вечно терпит поражение. Психея не может удержать своего Амура, своего Финиста. В финале эскиза у Фро нет надежды.

Сцена из эскиза «Фро».

Фото — Юлия Маринина.

Молодые режиссеры действительно ставят Платонова как миф, как сказку; как сюжеты, не укорененные в истории, а происходящие в сакральном времени. И выходит вперед та проблема, которая важна для всего платоновского творчества: проблема перехода. Как жить, если одно время закончилось, а другое еще не началось?.. Как остаться человеком?..

После эскизов, по обычаю лабораторий, шли обсуждения. Мне запомнилось то, что сказала одна зрительница: «Я почувствовала себя живой».

Комментарии (0)