Международная режиссерская лаборатория

на фестивале «Школа. Студия. Мастерская»

В Санкт-Петербурге проходит немало театральных событий разного масштаба, и уходящий год был на них особенно богат: здесь и Театральная олимпиада, и NET, и «Точка доступа», и многие другие. Собственное место на северной ярмарке талантов занял фестиваль «Школа. Студия. Мастерская» на базе театра «Мастерская».

Фестиваль уже в третий раз собрал театры, сохраняющие в себе студийное начало: в этот раз приехали московская команда «Ямолодость» и Мастерская Брусникина, бурятский «Ульгэр» и эстонский R. A. A. A. M.; в программе были и питерское «Открытое пространство», и сама «Мастерская». Днем шла образовательная программа: лекции Алексея Бартошевича, Алены Карась, Михаила Дурненкова, творческая встреча с Марюсом Ивашкявичюсом. А еще арт-директор фестиваля Ольга Никифорова организовала международную режиссерскую лабораторию.

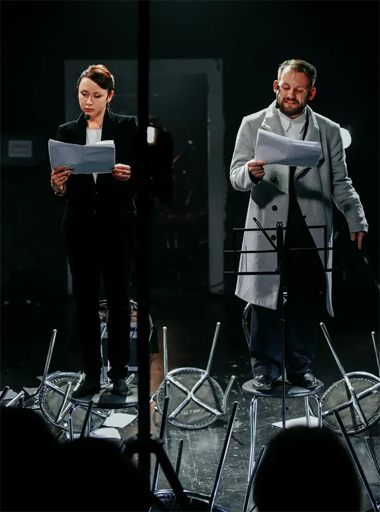

Сцена из эскиза спектакля «История коммунизма, рассказанная для душевнобольных».

Фото — Маргарита Миронова.

Идея такова: режиссер из зарубежной страны предлагает современный текст из своей же страны и ставит эскиз с артистами «Мастерской». Не все вышло так гладко, как было задумано: так, например, режиссер Майя Клечевская и драматург Лукаш Хотковский внезапно покинули фестиваль из-за денежных разногласий, и артисты сделали эскиз по «Солярису» самостоятельно. Но в совокупности программа оказалась весьма показательной, высветив прожекторами разных культур универсальные проблемы современности.

Румынский эскиз поднял тему социалистического прошлого. Пьеса Матея Вишнека «История коммунизма, рассказанная для душевнобольных» написана в конце 1990-х годов, а переведена на русский впервые. Писатель, засланный в психбольницу с просветительской миссией рассказать сумасшедшим о коммунизме «на их языке», не только обнаруживает там по-своему упорядоченный социум, но и становится в итоге пациентом. Режиссер Дмитрий Акриш сократил пьесу для эскиза, причем имена собственные — Ленин, Сталин, Гитлер и пр. — заменил указательными местоимениями: Тот, Этот, Другой. Благодаря этому ходу история о паранойе и доносах, о телевизионной аддикции и глобальном невнимании зазвучала весьма актуально. Страшный и притягательный образ унижаемой насильницы, женщины, одержимой вождем, создала Ксения Морозова.

Недавней истории посвящена и пьеса азербайджанского автора Исмаила Имана «Сады Астары», к названию которой режиссер Ирада Гёзалова добавила подзаголовок «Цитрусовый теракт». Пьеса, написанная в 2017 году, напоминает о взрывах в бакинском метро в 1990-х. Юноша, умерший от теракта, через 15 лет возвращается на землю, к своей невесте и брату, которые поженились и растят сына. Как и в пьесе Натальи Ворожбит «Саша, вынеси мусор», восставший мертвый им не нужен. Здесь жизнь уже наладилась, родственникам жертв выплатили большую компенсацию — в общем, оправдана броская фраза о «теракте, сплотившем нацию». Юлия Вибе играет главную героиню — Зейнаб — в амплитуде от горячей нежности до скованной согбенной застылости; она — та женщина, соль земли, которая выносит ребенка и вынесет все. А два брата, мечтательный Расул (Антон Момот) и жесткий Анар (Алексей Винников) — два разных воплощения мужской страсти к побегу, к стремлению туда, где трава зеленее, будь то удивительная Астара или Канада.

Еще более глубоко в тему катастрофы погружается Юкио Мисима в пьесе «Ёробоси — слепой юноша»; этот текст поставил для лаборатории Ясухито Яно. Старинная японская история о слепом юноше становится страшным рассказом о человеке, который пережил катастрофу и до сих пор живет в состоянии огненного ада — что не может не вызывать ассоциаций с Хиросимой и Нагасаки. Режиссер предложил артистам «Мастерской» лаконичный стиль, основанный на традиционном японском театре, а они добавили традицию своей школы, и вышел любопытный, внешне статичный и эмоционально насыщенный способ актерского существования. Иван Григорьев играет Тосинори как зловещего, мучительно искреннего слепого пророка.

Ужасам глобализации посвящена пьеса-притча «Онемение» (в оригинале — «Молчание мертвых») венгерского автора Миклоша Хубаи. Молодой режиссер Сардар Тагировски представил в эскизе только первую часть текста, но этого хватило для создания атмосферы мрачного одинокого мира, где погибает очередной язык — вместе с его последней носительницей. Холодный мир постапокалипсиса представлен пюпитрами и металлическими стульями, которые угрожающе раскачиваются в финале. Сами герои в офисных костюмах выглядят как выхолощенные остатки цивилизации: и женщина по имени Аллилуйя (Юлия Нижельская), и монах-филолог, любитель древних языков (Дмитрий Миков), и офицер-ренегат, знающий древний язык, но скрывающий это (Георгий Воронин).

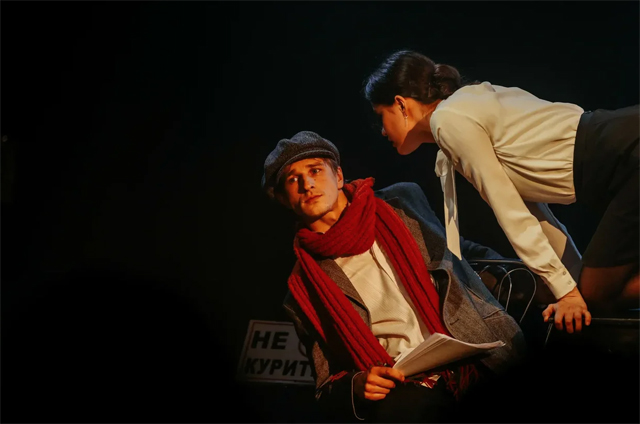

Самым длинным, населенным и завершенным стал литовский эскиз: пьесу Гинтараса Граяускаса «Посторонним воспрещается» поставил Тадас Монтримас. Режиссер обжил пространство Малой сцены «Мастерской», обеспечил эскиз живым музыкальным сопровождением и точным световым решением, но главное — задал стремительный ритм и единый способ существования, в котором пьеса-притча о судьбе поэта в современном мире раскрылась как история философская и вместе с тем злободневная. Поэт (Максим Блинов), насладившись премией, все же вынужден искать работу. Пройдя через адовы круги трудоустройства, он, наконец, попадает в офисную преисподнюю, где журналисты бесправно и бессмысленно пишут свои объявления и новости — только в то время, когда не щебечут о сериалах (замечательно смешной дуэт Дарьи Завьяловой и Кристины Куца) или не колбасятся на вечеринках. И надежда на будущее остается только в образе Пчеловода, наигрывающего на ханге (Дмитрий Житков), мудрого советника Поэта.

Актерский эскиз по мотивам «Соляриса» Лема-Тарковского оказался обаятельно дерзким пересказом фабулы романа. И в молодости артистов-постановщиков, и в наивности сценических средств, и в трактовке образов проявился освежающе простой подход к роману. Сюжетной доминантой в эскизе стала линия Криса (Юрий Насонов) и Хари (Вера Латышева), а центральной сценой — их танец-объятье на светящемся столе, гимн юности и любви, преодолевающей и космические расстояния, и смерть.

В последний день фестиваля, в офф-программе лаборатории, прошел эскиз артиста «Мастерской» Артура Гросса по «Арту» Ясмины Резы. Однако я на него, к сожалению, уже не попадала. Впрочем, все желающие могут увидеть записи всех эскизов на vk. com/teatrkozlova.

Комментарии (0)