О XXI Фестивале театров малых городов России в Уфе

В Уфе прошел XXI Фестиваль театров малых городов России. Фестиваль ежегодно организует Театр Наций, проходит он при поддержке Министерства культуры и министерством явно любим: заявленные в афише коллективы приезжают на все восемь дней фестиваля и получают доступ не только к спектаклям, но и к обширной программе мастер-классов. Отобранная экспертами программа оказалось масштабной и любопытной: вопросы вызвала, пожалуй, лишь тройка-четверка названий из шестнадцати конкурсных спектаклей.

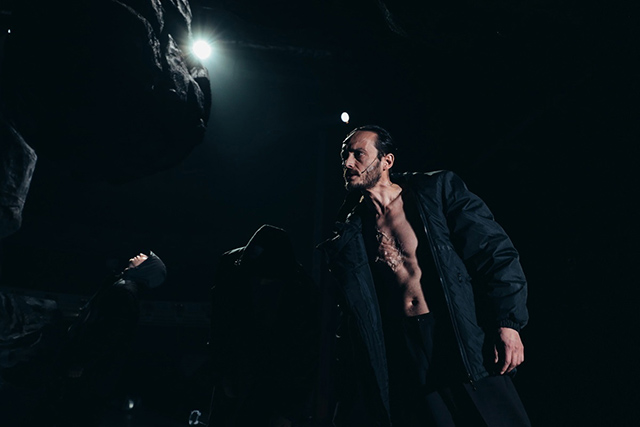

Сцена из спектакля «Тихий свет».

Фото — архив фестиваля.

В пуле постановок по современной драматургии оказалось немало удач. Например, «За белым кроликом» — филигранная работа Артема Терехина с пьесой Марии Огневой (Березниковский драматический театр) и «Тихий свет» по пьесе Романа Козырчикова в постановке Дмитрия Огородникова.

Получивший приз в номинации «Надежда» спектакль Камерного театра «Доминанта» из Губахи — абсурдистский триллер, пленяющий тонкостью актерских работ. Люди едят, пьют чай, а в это время голова зрителя начинает кружиться от открывающейся за извечной русской хтонью бездны: тут от Достоевского до Беккета — один бросок алюминиевой ложкой. Актерский ансамбль «Тихого света» поразительным образом транслирует экзистенциальную тоску асоциальных персонажей, застрявших in the middle of nowhere. А потому во мне все противится убогому антуражу, резиновым тапкам и проекциям Босха в спектакле — нет, есть какое-то особое глубинное эстетство в этих Тамаре, Людмиле, Вале, Нине, да и в остальных. Не Говорухин, а Джармуш и Линч.

Легенда Фестиваля малых городов — авторский театр Дамира Салимзянова «Парафраз», на этот раз приехавший со спектаклем «Алло, мама!» (Специальный приз главы Республики Башкортостан). Это отвязная — кажется, других в этом театре не делают — вариация на тему шварцевской «Золушки», саркастичный приговор ностальгии по телефонным будкам и мороженому за пять копеек. «Взрослые, вы что, охренели?!» — кричит одна из героинь упивающимся своей скорбью по умершим Королю, Мачехе и Охотнику. Да уж, действительно, пора бы взрослым угомониться.

Сцена из спектакля «Алло, мама!».

Фото — архив фестиваля.

Триумфатором среди театров малых городов стал Няганский ТЮЗ, добавивший в свою коллекцию побед этого года приз в номинации «Лучший спектакль малой формы» за «Калечину-Малечину» в постановке Сойжин Жамбаловой. Но о ней «ПТЖ» уже писал, и не раз.

Фестиваль ежегодно меняет дислокацию, но плодотворная концепция развития малых городов через событийный туризм наталкивается на отсутствие в них необходимой инфраструктуры. Поэтому — Уфа, а не, например, башкирские же Стерлитамак или Салават, откуда приехали фестивальные спектакли.

Русский театр Стерлитамака представил «Грозу» в постановке Юрия Печенежского — внятную историю о первой любви совсем юной и хрупкой Катерины к скучающему хипстеру Борису в ограниченном сплошным белым забором пространстве, куда персонажи въезжают на больших рамах. Впрочем, «темное царство» здесь скорее комично, чем действительно опасно: недаром после смерти Катерина обнимает этих фриковатых обитателей Калинова, сиротливо выстроившихся в один рядок.

Башкирский театр Стерлитамака привез, напротив, эпичное полотно «Гульнара» (Специальный приз губернатора Челябинской области) — сценическую версию известной повести советского башкирского драматурга Флорида Булякова. В постановке Ильсура Казакбаева история о жертве крестьянского консерватизма — юной коммунистке, что открывает в 1929 году сельскую школу и ведет себя вопреки всем исламским традициям, — теряет однозначность оригинала. Гульнаре (Гульемеш Ибрагимова) неведомы сомнения в правоте советских лозунгов — с истовостью Жанны Д’Арк она забирает у кулака дом под школу (абрис дома красиво светится на линии арьерсцены под желтым полумесяцем) и изобличает односельчанку в краже красного знамени ради пошива штанов, задирая ей подол при всем честном народе.

Сцена из спектакля «Гроза».

Фото — архив фестиваля.

Суровая красавица в белом платье в горох и алых резиновых сапожках (в тон шейному платку, само собой) грациозно и вызывающе скачет по наклонному планшету сцены, испещренному выпуклыми люками, — так в таинственном синем свете визуализируется не деревенский быт, а противостояние двух культур: насаждаемой сверху и коренной, исконной (художник Геннадий Скоморохов). Казакбаев выстраивает мизансцены характерным для оперной режиссуры образом — строгие жительницы села в абаях и чадрах, кажется, вот-вот исполнят хоровые партии, прежде чем вновь исчезнут в своем подполье, а от Гульнары и ее возлюбленного ждешь пронзительных арий.

Пожалуй, лейтмотивом могли бы стать слова о «светлом будущем», которые на каждом сюжетном повороте, коих немало, звучат все более зловеще. Гульнара переживает изнасилование и потерю ребенка в реке, ее возлюбленный гибнет, а на деревню приходятся все издержки коллективизации. Словом, света не увидит никто — крестьянам только и остается, что жаться друг к другу или скрываться под землей, а некогда сиявшее лицо Гульнары будет замотано черным платком — как писал Гораций, «факел стал головешкою», полутонов здесь нет. Как водится (это сознательный оммаж или трюизм?), вся вековая мудрость вложена в уста мерно пересекающего сцену слепца: «Но останутся ли люди, чтобы жить в светлом будущем?»

Спектакль башкирского театра вызывает двойственные ощущения. С одной стороны — дежавю. Помню, как однозначный месседж «Жизни и судьбы» Додина на момент премьеры показался мне архаичным — тогда, в 2007-м верилось, что в искусстве тема изобличения «советских перегибов» себя изжила: ведь все же понятно. Но история совершила очередной крутой маршрут, и вот театр снова вынужден напоминать об очевидном. Мечтаю дожить до времени, когда эта надобность отпадет.

Сцена из спектакля «Гульнара».

Фото — архив фестиваля.

Двойственные эмоции вызывает и спектакль Максима Соколова «Платон» по пьесе Алексея Житковского (с фрагментами текстов Беккета, Балабанова и фильма Любови Аркус). Безусловно впечатляет неизменное желание Новокузнецкого драматического театра говорить на языке современного визуального искусства. Созданное Анастасией Юдиной пространство работает суггестивно, зримо отменяя физические законы: огромные черные валуны на нитках тревожно нависают над персонажами, зрители сидят по отношению к сцене под неочевидным углом, а актеры раскачиваются в разные стороны (ботинки привинчены к полу), оставаясь на месте. Шершавой фактуре угрожающих шаров вторит пластический грим на лицах и обнаженных торсах учеников и врагов Сократа — каждый будто чем-то обожжен (светом истины?). Они раскачиваются, они обвиняют, их монотонность подчинена особой музыкально-речевой партитуре, поддержанной тревожным саундом (композитор Михаил Левин) и заставляющей вспомнить постановки Теодора Терзополуса.

Инаковость Сократа (Андрей Ковзель получил на фестивале приз «За главную мужскую роль») закономерно создается за счет телесного и речевого контраста с ровесниками и, напротив, схожести с непосредственным поведением маленького мальчика. Что сверхъестественного он делает? А ничего. Он спокоен. Он спокойно, почти небрежно говорит о праве быть другим и задавать вопросы, он спокойно сидит на камне, свесив ноги. Внутренняя свобода vs доносы и тирады об общественной морали. Финал мы знаем — спора не получится.

Нужен ли променад-скорбный танец Ксантиппы, ее посыпание головы пеплом (мир потерял революционера мысли, она — мужа и отца детей)? Нужно ли словами проговаривать то, что мы — увы! — слишком хорошо знаем из истории, да и не только? Нельзя ли довериться зрителю и предложить ему чуть более сложное интеллектуальное приключение, чем эффект эзопова языка? Не знаю. Какой контекст — такие и ответы.

Сцена из спектакля «Платон».

Фото — архив фестиваля.

С другой стороны, представленным на фестивале версиям Шекспира, Пушкина, Чехова, Стриндберга как будто не хватило немногого, но самого главного — смелости и/или внятности задач — пресловутого «от чего к чему». Мои коллеги в таких случаях заявляют, что это спектакли, обладающие «постановочной культурой», — не поспоришь. Но как говорил один король в одной из этих пьес: «Когда природу ограничить нужным, мы до скотов спустились бы». Если спектакль не резонирует с нами сейчас, если он не дарит нам новый опыт, зачем тогда все?

Парадоксально освобождающим (однокоренные со словом «свобода» уже тянут на отдельный критерий) опытом стал спектакль «Не был женат» (Гран-при в номинации «Лучший спектакль большой формы») Альметьевского татарского театра в постановке Айдара Заббарова. Повесть татарского классика Гаяза Исхаки стала пространством для аттракционов, брехтианской параболой. На шатающемся, намеренно кособоком пустом планшете сцены статная красавица Анна (Миляуша Юзаева носит в этой роли белый парик и круглые очки) и чудаковатый сын муллы Шамси (Айрат Мифтахов) скользят и падают — буквально и в переносном смысле. Так и спектакль скользит между эпохами и культурами (основное место действия — дореволюционный Петербург), высвечивая смешное в драматическом, нелепое в серьезном. И наоборот. Отношения то клеятся, то нет — Шамси все надеется найти «правильную» татарскую невесту, а тем временем дает о себе заботиться Анне.

Сцена из спектакля «Не был женат».

Фото — архив фестиваля.

Метафорой «татарскости» становится кассетный плеер, который Шамси таскает за собой, дабы вволю упиваться родной музыкой. Здесь будут татары, русские, башкиры, финны — их роли исполняют одни и те же актеры с изящной — дьявол в деталях! — остраняющей интонацией, превращающей будто бы непреодолимые культурные различия в маскарад. Кульминацией этого приема станет исполнение Динаром Хуснутдиновым роли муллы и почти сразу же — православного звонаря: рассуждая о межнациональных браках, никто из них не категоричен, скорее наоборот. Да и на уморительно смешной «татарской» вечеринке (все танцуют, тесно прижавшись друг к другу) «русскость» Анны никого не смущает. Смущает она только Шамси, который на авансцене снова и снова с комической растерянностью признается залу в «уйти нельзя остаться».

Айрат Мифтахов точно выстраивает зазор между собой и персонажем, ту самую мерцающую ироническую дистанцию, о которой мечтал Брехт. Шамси обаятелен в своей слабости, это искуснейшим образом сделанная актером маска. Зачем? Потому что поведение Шамси кажется нелепым, но всего лишь забавным, пока стремительное ускорение действия в финале не обнажит нам подлинную цену его инфантильности. Две снежинки (сильфиды? свадебные ангелочки?), которые выступали и коллективным героем этой истории, и ее рассказчицами, это две дочери Анны, которых ей в итоге пришлось вырастить одной. Заббаров сделал по-настоящему игровой спектакль: его драматургия строится на этюдах с предметами, со звучанием русской и татарской речи (Миляуша Юзаева иногда говорит по-русски — «Вы обо мне говорите сейчас?», но основное действие спектакля, конечно, по-татарски, ведь они с Шамси на одной волне), с пространством.

На обсуждениях фестивальных спектаклей.

Фото — архив фестиваля.

Остальные актеры азартно меняют интонации, переодеваются, буквально впрыгивают в тот или иной образ — это и актерское мастерство, и человеческая свобода. Сюжет спектакля не исчерпывается нарративом. Сам способ существования всех без исключения актеров в «Не был женат» транслирует то, что не будет сказано, но что невозможно не услышать: оставаться бесстрашными и свободными — это тоже выбор.

Интересный пост. Надеюсь, что по всей стране будут всё больше развивать театральное искусство. В Москве лучшим считаю театр армии, а вот с театрами дальше Москвы мне только предстоит познакомиться.