Эх, Владимир Константинович, дорогой, дальняя дорога…

На русское Рождество, 7 января, он написал, и сразу сердце защемило: «Как тут у вас? А я сегодня только вернулся. Был, говорят, далеко. Электрошокерами выгоняли. Не дай вам Господь. Расскажу, оклемаюсь».

Ну вот еще добавочные двадцать дней дал ему Господь и теперь уже окончательно забрал.

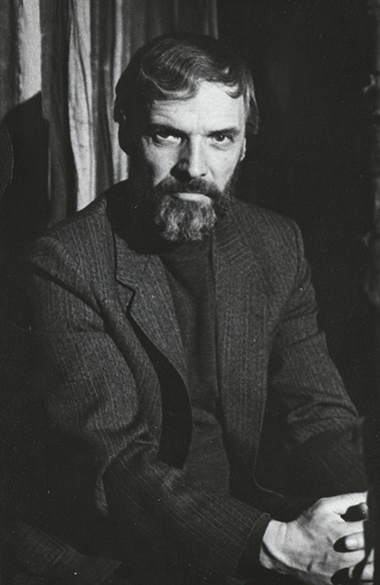

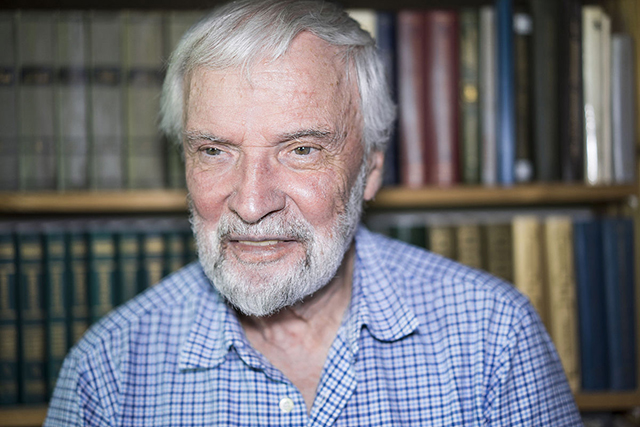

Владимир Арро.

Он буквально за день до смерти написал: «Вечная память мученикам блокады».

Вот теперь и ему вечная память.

Между прочим, он единственный из детей своего двора на Малой Морской,

16, кто выжил в блокаду. И один из немногих писателей, который называл это мученичеством, а не героизмом. То есть не лжесвидетельствовал. Писал неподкупно и прямо.

Он прожил длинную жизнь, 92 года, а все же больно узнать о его уходе: будто от Ленинграда-Петербурга откололся кусочек мрамора.

Он и не жил там давно, жил в Германии. Но это все так несущественно: для меня он неотъемлемая часть города.

В его книгах такая Петербургская топонимика, что я могла бы его путями пройти ночью с закрытыми глазами. Он так обрадовался, когда я ему про это сказала.

Я узнала о нем в середине 80-х, его имя прогремело со спектаклем «Смотрите, кто пришел» в Театре Маяковского (ставил Борис Морозов). Начиналась PERESTROIKA, бродили разные надежды, иллюзии, энергии, появлялись новые люди. Арро распахнул форточку в новое, как нам казалось, время, и написал как бы «перестроечный» оммаж «Вишневому саду», когда старые интеллигентские дачи шли на продажу «новым» людям. Мы так испугались тогда этих новых людей. Но мы же не знали, что не тех испугались. Те, кого надо было бояться, отсиживались в далеких дворцах культуры и вышли на сцену чуть позже. Чтобы уж по-настоящему пустить под сруб все вишневые сады и не вишневые тоже. Всю Россию — наш вишневый сад, как говорится.

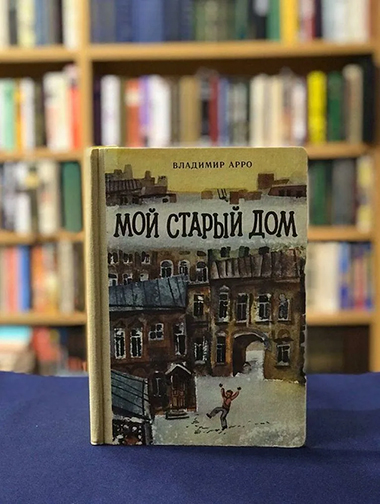

Он присылал мне иногда свои книжки, хотя я умоляла не заморачиваться с почтой, а присылать электронные варианты.

— Нет уж, не отвертитесь. Хочу жить на вашей полке.

— Владимир Константинович, вовсю живете! На полке и не на полке, живите долго…

Я обожала его «Записки бездыханного», хотя, казалось бы, что может быть печальнее больничного опыта. Но он описывал свои «хождения по мукам» в немецких клиниках так остроумно, что одно время это было моей настольной спасительной книгой.

В последние годы он жил с кислородным баллончиком, но его записки сами были таким кислородом, веселящим газом. Примером непоказного мужества жить. Сам он это называл БЛАГОМ ЖИЗНИ, ее чудом. И в записках щедро делился, давал взаймы. Можно и без отдачи.

Он для меня еще был как бы «за старшего», старше нас для моего поколения ведь не так много осталось. И я так радовалась его долгой жизни, в отличном уме и памяти.

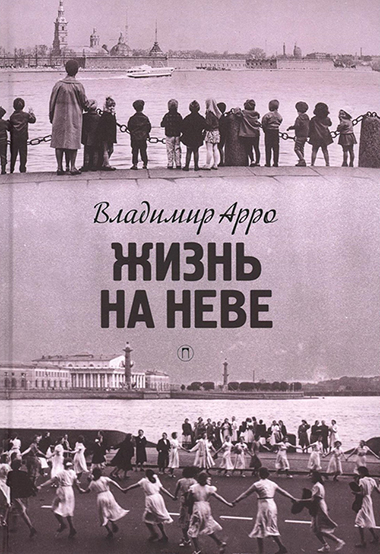

И мы в последние годы с ним вместе скучали по Петербургу. Только он, в отличие от меня, не «скучал», а написал прекрасную книгу. «Жизнь на Неве». В которой описал город, каким он знал его и любил.

Прошлым летом он прислал мне эту книгу, я писала о ней. Повторю тот текст ему вдогонку.

«Путешествие по Петербургу, в которое проваливаешься как в колодец, и из которого не хочется возвращаться.

В этом колодце много личных отсеков Владимира Константиновича. Они не задраены ни временем, ни памятью.

Выбирай любой и входи…

Как были им в его огромной жизни, что «оказалась длинной», пережиты и обжиты улицы, парки, проспекты и закоулки, набережные, дома, магазинчики, концертные залы и т. д. и т. п… так он эти дверцы нам и открывает.

У него везде остались свои зацепки, зарубки, раны, но почему-то, бредя по городу вслед за ним, начерчивая его топонимику, его «узоры судьбы» (как сказал бы Набоков), все это душевно присваиваешь. Солидаризируешься.

Как и должно, наверное, быть, когда имеешь дело не с городским путеводителем, а с настоящей литературой.

Она цепляет, оставляя в тебе шрамы.

Книжка «осколочная», как и всякая книга воспоминаний, путешествие в поисках утраченного времени. Но все осколки зорко собраны и утраты «восстановлены» — личностью автора, внимательным движением его пера.

Книгу населяют множество персонажей, именитых и безымянных, но главный среди них — город.

Петербург.

«Помню его на протяжении многих лет и в мельчайших подробностях, потому что не просто жил в нем — однажды мы вместе умирали и вместе выжили. Он проник в плоть и кровь, в каждую мою клетку, все там устроил по-своему…

И где бы я ни был, куда б ни уехал, — он мой, он во мне, а я в нем. Мой город».

Он помнит, как зимой можно было перейти Неву, с одного берега на другой, и даже я помню такие зимы.

Но я не помню и не могу помнить дворников в белых накрахмаленных фартуках, соскребывающих с асфальта лед и не боящихся, как нынешнее племя, снежных зим… Это уже что-то фантастическое, эти дворники, а в его книжке они очень важные фигуры. Мне кажется, с их исчезновением что-то важное исчезло из города. Но они остались в его памяти, и теперь, когда он пишет свои воспоминания в Германии, они кажутся «чудным мгновением», петербургской белой фантасмагорией.

Когда я вернусь… о, послушай, когда я вернусь… когда я окажусь в Петербурге, я мысленно расставлю эти белые фигурки в арках домов!

«Бытие определяет сознание, если сознание слабо», но наше сознание пока еще в силе, вот и пусть живая память и сознание Владимира Константиновича Арро определяют Петербургское бытие.

Он описывает свой первый дом на Малой Морской (ул. Гоголя ) и блокадное детство. «Во дворе никто из моих приятелей не уцелел. Умерли все. И еще много взрослых жильцов нашего двора. Трупы их складывали в бесполезном теперь бомбоубежище в корыта, на цементный пол, а потом просто штабелями под аркой, ведущей на задний двор. Там они лежали всю зиму. А я выжил».

И как выживший засвидетельствовал:

Это был не героизм. Это было мученичество.

«Героизм жертв, обреченных на гибель, на голодную смерть, придумали задним числом начальники…»

Бескомпромиссное признание.

…он ведет нас в Дом Писателей на Шпалерной, а там горит свет, там живее всех живых колобродят Горбовский-Бродский-Довлатов-Конецкий-Битов… и все в шутку мечтают, что их вынесут оттуда вперед ногами. Но судьба распорядилась по-своему: дом сгорел в октябре 1992 года, и писателей всех «вынесли» — не пропадать же такому коммерческому месту?!

После ремонта в особняке разместилась гостиница Sheremetev Palace — кто бы сомневался?

Но только если верить академику Вернадскому с его ноосферой — какое же высокое и веселое собрание теней и духов гнездится в том особняке! Как же роскошно острят его бывшие обитатели над нынешними жильцами! Пожар может разрушить стены, но не тень стереть со стен — правда же, Владимир Константинович?

Все эти тени бродят и переговариваются в книге, не позавидуешь тем, кто после пожара прихватил золотое петербургское место…

…Большой Большой зал филармонии, Чайковский.

«Я не пропускал ни одного концерта с его сочинениями, в первую очередь, для оркестра. Самой близкой мне симфонией была Пятая, ее мрачная тема рока, судьбы на многие годы стала моей сладкой мукой. После концертов я выходил на улицу несчастный, истерзанный и долго бродил по городу».

«Место мое было в левом проходе, у ближних к сцене колонн. Отсюда были видны все струнные, деревянные духовые, совсем рядом священнодействовали ударные, каждый раз поражая меня изощренностью своего оснащения, да и медные духовые были не за горами. И наконец, прямо перед глазами был дирижерский пульт…

Все музыканты казались мне небожителями, пришельцами из иного мира, каждый с тайной своего инструмента и со своей собственной тайной».

…он описал один дом рядом с домом своего детства: «Никогда не забуду рухнувший дом на углу Кирпичного переулка и улицы Гоголя, на месте нынешней станции метро, когда после ночного налета обнажились оклеенные разноцветными обоями стены с фотографиями и картинами, книжные полки, висящие абажуры, белье на веревке — живая разъятая плоть погибающего города».

Между прочим, в этом доме жила до войны Нина Александровна Рабинянц.

Я всегда удивлялась, что у нее совсем не осталось детских и юношеских фотографий, покуда она не объяснила: там все пропало при попадании бомбы…

…Один из самых волшебных «отсеков» памяти, куда приводит в своей книге Арро, — улочки Петроградской стороны, Подковырова, Подрезова, Бармалеева, Плуталова.

«Тут с угла дома 1/57 ты открывал тяжелую дверь табачного магазина, входил и оказывался… в хохломской шкатулке, разрисованной растительным орнаментом не снаружи, а изнутри. Да-да, изнутри все стены и потолок — до последнего сантиметра! — были расписаны черными, красными, желтыми, зелеными, золотыми крупными и насыщенными мазками. Все было одновременно и рисунком, и фоном. Лаковое покрытие делало растительную замысловатую вязь и объемней, и ярче, так что сразу глаз было не отвести.

Здесь пахло крепко, терпко запахом засушенного растения, чуть сладковатого, но с горчинкой. Ну, так и в аптеке пахнет ромашкой, а в чайном магазине листьями чая…

Я ищу на картах города, набираю в поисковых системах, чтобы заглянуть хоть одним глазом… Нет такого. Но я же помню — листья, цветы, травы, ягоды, завитки… Так и стоят перед глазами… Нет, не значатся. А может быть, мне приснилось? Может быть, это мираж, разгулявшаяся фантазия?.. И спросить некого».

Спросить некого, но можно вспомнить и описать.

Карты и поисковые системы сильно проигрывают человеческой памяти.

Я абсолютно уверена: так все и было в том угловом доме-шкатулке на

Плуталова, именно так все и было! — просто «Беломор-канал», «Казбек» и «Герцеговину Флор» больше некому курить, исчезла целевая аудитория, и «все давно переменили адреса…». И лавочка прикрыта…

Владимир Арро.

«Мой город… Он никогда не был ни ярко окрашен, ни ослепительно освещен. Как ни странно, легкая разруха, небольшая запущенность была ему к лицу. Точнее — она в моем вкусе».

Добавлю: и в моем тоже.

«Но знавших нас не будет слишком много».

Буду скучать по нему.

Благодарю за такие прекрасные слова. Сразу захотелось прочитать его книги.

Чудесный очерк. Спасибо. Его воспоминания о блокадном детстве, особенно когда книжный голод побеждал физический, переворачивают душу.

Как хотелось, чтоб он жил и жил! Мне посчастливилось переписываться с Владимиром Константиновичем в Фейсбуке. Он частенько бывал во Владимирской области. А под Суздалем, в Кидекше, кажется, в давние времена даже приобрёл дом, обитал в нем «дачником»-удачником, великолепно писал о местной природе и людях. В закладках на компе у меня его проза — почти всегда…