Лаборатория «Молодая режиссура. Спектакль для маленьких» в Самаре

В Самарском театре юного зрителя «СамАрт» завершила работу очередная Лаборатория «Молодая режиссура. Спектакль для маленьких».

Лаборатории при поддержке СТД проходят в театре с 2006 года. Бессменные руководители проекта — драматург, арт-директор фестиваля «Золотая репка» Михаил Бартенев (Москва) и театральный критик, продюсер Олег Лоевский (Екатеринбург и далее — везде). Задачи лабораторий — открытие пьес, написанных для детей, и поиск режиссеров, способных эти пьесы поставить. Детский театр нуждается в свежих сценических идеях: все давно знают, как клепать елочные представления и незатейливые утренники, а вот авторский оригинальный спектакль для юного зрителя — большая редкость. В дефиците и материал, и постановщики — не только владеющие профессией, но и умеющие работать именно для детей. Бартенев и Лоевский упорно, год за годом, ищут своих единомышленников среди молодых режиссеров, надеясь отыскать среди них «нового Корогодского»…

В этот раз к работе были привлечены не только выпускники РАТИ / ГИТИСа, но и еще не дипломированные режиссеры — студийцы Анатолия Праудина, ведущего заочный курс режиссуры при театре (в основном, актеры и работники «СамАрта»). Им и пришлось в первый же лабораторный день показать свои учебные работы и услышать профессиональный разбор коллег по цеху, критиков, участников. В перерывах между двадцатиминутными показами проходили обсуждения с детьми, которые оказались очень терпеливыми зрителями — посмотрели от начала до конца все эскизы, а некоторые — Валера Макаров и Женя Замулина — еще и участвовали в работе Оксаны Штаниной «Пузырь, соломинка и лапоть».

Сказка эта настолько лаконична, что позволю себе привести ее текст целиком:

«Жили-были пузырь, соломинка и лапоть; пошли они в лес дрова рубить, дошли до реки, не знают: как через реку перейти? Лапоть говорит пузырю: — Пузырь, давай на тебе переплывем? — Нет, лапоть, пусть лучше соломинка перетянется с берега на берег, а мы перейдем по ней. Соломинка перетянулась; лапоть пошел по ней, она и переломилась. Лапоть упал в воду, а пузырь хохотал, хохотал, да и лопнул!»

Такая вот грустная история… В эскизе Штаниной действует Автор (актер Алексей Меженный), который рисует мелом на полу схематичные фигурки — создает персонажей (актеры Виктория Максимова, Олег Сенченко и Сергей Новиков в черных трико появляются из-за кулис и замирают). Тут автора что-то отвлекает, и он уходит, а дети выбегают из первого ряда и подрисовывают к фигурам детали, украшают и «оживляют» их. После этого герои выходят снова, уже в костюмах Лаптя, Соломинки и Пузыря (причем, Автор поначалу думает, что Пузырь — это корпулентный С. Новиков, а на самом деле худенький О. Сенченко в белом комбинезоне из «парашютного шелка» радостно, вприпрыжку носится по сцене, он-то и воплощает летучий объект). Дети, по мысли режиссера, оказываются умнее и тоньше взрослых, поэтому именно им в отрывке отдана роль художников, которые «поправляют» творение незадачливого и не очень-то доброго к своим персонажам автора. Они помогают героям «выжить», рисуют мост через реку, поэтому персонажей ожидает счастливый «конец» (слово это тоже пишут мелом прямо на полу).

Медитативный зачин к сказке «Лягушка из Киото и лягушка из Осака» поставил Павел Маркелов. Действие обрывается в момент встречи двух героинь, то есть, вся история — еще впереди, а разыграна только предыстория. Придумана параллельная жизнь лягушек, медленная, по-японски размеренная. Различий немного: с одной стороны Вероника Львова стелет квадрат из цветных полотенец (это колодец ее лягушки), с другой — Татьяна Михайлова кладет на пол белые полотенца. Обе поют. Одна лягушка то и дело обмахивает веерами свои растопыренные пальцы на ногах, другая — машет веером на цветок в горшочке. (На обсуждении девочка сказала: «Одна лягушка любила цветок, другая ухаживала за своими ногами!»). Потом наступает засуха, и лягушки уже не могут петь: судорожно пытаются сглотнуть, горло пересохло, потом и колодец пересыхает… И обе отправляются в путь, выстилая себе дорогу из полотенец. В этом отрывке интересна попытка создать атмосферу, стиль сказки, найти очень экономные, но выразительные средства для обрисовки героинь.

Ольга Карташова для своего показа выбрала большую сложную сказку В. Гауфа «Холодное сердце» и, надо сказать, не очень с ней справилась. Во-первых, взято слишком много материала, который драматургически оказался не выстроен, эпизоды просто следуют один за другим, но история не складывается, все намечено неясным пунктиром. Во-вторых, привлечено чересчур много сценических приемов, которые не соединяются в образную систему, но при этом рассеивают внимание. Тут и видеопроекция (песочная графика), и круг из песка на сцене, и полиэтиленовые ленты, свисающие с потолка, и световые эффекты… Наиболее выразительной получилась сцена «операции» — замены живого сердца на каменное.

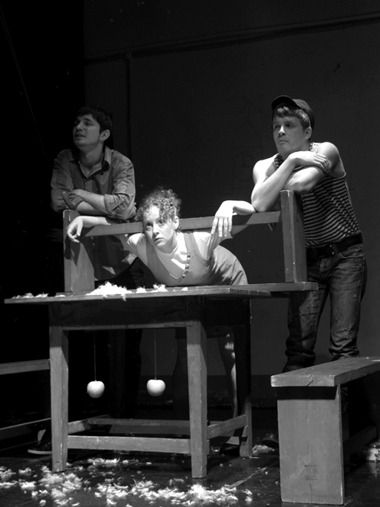

И, наконец, «Репка» Дмитрия Добрякова, вызвавшая самую бурную одобрительную реакцию и аудитории, и обсуждальщиков. Здесь все составляющие оказались в счастливой гармонии: решение образов, придуманная история, ритм и темп, мизансцены, пластика… Перед нами опять-таки зачин, пролог к известной сказке, разыгранный без слов: мы видим, как именно «жили-были» дед, да бабка, да внучка, да Жучка, да Кошка, да Мышка — еще до того, как посадили репку. Изба, все спят: на полу, на матрасе под одеялом, похрапывают-посвистывают на два голоса Бабка (Оксана Штанина) с Внучкой (Ольга Ламинская), на лавке примостился Дед (Павел Макаров), на другой скамье — потягивается чутко спящая гибкая Кошка (Виктория Максимова). Жучка (Марина Щетинина), дрожа, прибегает с холода, и они вместе с Кошкой по очереди влезают под теплое одеяло, вытесняя Бабку и Внучкой… Маленькая осторожная Мышка (Марина Бородина), быстро перебирая босыми ногами, юрко бегает на цыпочках, прячется от всех, но нет-нет и зашуршит своими свертками, бумагой из рюкзачка… И один из узелков Мышка, которую спугнули, забывает посреди избы. Дед просыпается, решает вроде бы помыть пол, шлепает тряпкой — но почти сразу отвлекается от скучной рутинной работы, начинает рисовать по мокрому полу (кажется, нарисовал он планету Сатурн), плещет водой, хлопает ладонями по луже, разбрызгивая воду и создавая абстрактную картину… Именно Дед замечает Мышку, вернувшуюся за своим свертком, угощает ее кусочком сахара, а Мышка в ответ дарит ему узелок и убегает. Мизансцена собирает всех обитателей избы вокруг Деда, сидящего на лавке в центре композиции и медленно, ритуально, под затейливую «китайскую» музыку разворачивающего один слой бумаги за другим. Внутри огромного вороха оказывается маленькое зернышко — будущая Репка… Это самодостаточная история, четко композиционно выстроена, тем не менее, дает возможность продолжать дальше сказку: появление зерна, и из которого может что-то вырасти, — это и финал (завершение сонно бессобытийной жизни), и одновременно начало.

Во второй день лаборатории свои эскизы показали молодые московские режиссеры.

Ученица Сергея Женовача Вера Попова работала с новой пьесой Ярославы Пулинович «Птица Феникс возвращается». Автор присутствовала в зале и, надо отдать ей должное, мужественно перенесла довольно серьезные сокращения, которые был сделаны в ее тексте. В принципе, режиссер имеет право на купюры (хотя когда речь идет о лабораторном показе, после которого обсуждается в том числе и не знакомая еще пьеса, логичнее представить текст целиком). Проблема в том, что в данном случае был серьезно сокращен финал, в котором происходит много важных событий, поэтому окончательный выбор героев оказался не только не очень оправданным, но даже и не вполне понятным.

Вкратце сюжет таков. Главная героиня — кошечка Тося, живущая в Екатеринбурге. Юное наивное провинциальное создание, мечтающее о славе (безосновательно считает себя хорошей певицей). Подвергается насмешкам со стороны циничного окружения (как ни странно, это наглые городские птицы). Неожиданная встреча с фантастической птицей Феникс по имени Феликс изменяет судьбу героини: она вместе с новым другом попадает сначала в Москву, где едва не становится жертвой криминальных элементов (собаки пытаются обманом заманить кошку к скорняку), потом в Париж, где пытается петь в Гранд-Опера, потом в Лондон, где ее случайно подбирает Элтон Джон. Тося оказывается на теле-шоу, в котором показывают животных разных знаменитостей. Ей, наконец, представляется возможность прославиться — но в финале кошка бросает светскую тусовку и бросается к своему крылатому другу, потому что уже не может без него жить… Феникс-Феликс, древняя, мудрая, чрезвычайно уставшая от жизни птица, в трактовке Пулинович, стремится к смерти. Он держит путь в Марокко, а оттуда — прямиком к Солнцу, на котором должна произойти сильнейшая магнитная буря — настолько мощная, что сможет уничтожить даже птицу Феникс так, что она уже не возродиться. Такая буря бывает раз в 10 000 лет, поэтому надо спешить. Но все-таки финал оказывается счастливым: отношения с Тосей оказываются серьезнее, чем казалось Феликсу, он постепенно привязывается к ней и отказывается от смерти в пользу жизни.

Сократив текст, режиссер не дала возможности Антонине Коневой (Тося) и Сергею Макарову (Феникс-Феликс) проиграть несколько заключительных сцен, когда герои совершают главный выбор. Тося вдруг снова оказывается на своем чердаке, повторяется первая мизансцена (ее «соседи»-птицы равнодушно играют в карты), и кажется, что вся история ей привиделась… Но тут снова появляется Феликс, отряхиваясь от дождя, и герои неожиданно воссоединяются.

Смазанный финал несколько подпортил впечатление, но эскиз в целом сделан талантливо и интересно. Вера Попова придумала лаконичное оформление: минимум предметов, только стол и лавки, как в любом дворе, Кремль и Эйфелеву башню рисуют цветными мелками прямо на заднике, а белые подушки, свисающие с потолка, во время полета птицы Феникс превращаются в облака. Пятеро актеров по ходу дела легко перевоплощаются во всех встреченных главными героями персонажей: Сергей Дильдин и Павел Макаров, насвистывая песню Высоцкого, становятся двумя московскими хулиганами, Денис Бокурадзе и Юлия Бокурадзе-Клюкина, остроумно пародируя латиноамериканские сериалы, изображают любовную парочку шумных ярких попугаев, Татьяна Наумова играет бывшую жену Феликса Матильду, все они вместе превращаются в певцов Гранд-опера и т. д. Сергею Макарову (Феликсу) на мой взгляд не хватило отрешенности и внутреннего одиночества — его герой, при всем обаянии, слишком обыкновенный. Антонина Конева существовала на сцене весьма органично, и ее Тося сразу же завоевала доверие детской аудитории.

Как обычно, на обсуждении много спорили о том, детская это пьеса или нет, понятна ли тинэйджерам история, придуманная Пулинович, можно ли детям говорить о «суициадльных» намерениях Феникса и т. д. Эту бесконечно ведущуюся дискуссию взрослых о том, что нужно детям, я оставлю за скобками.

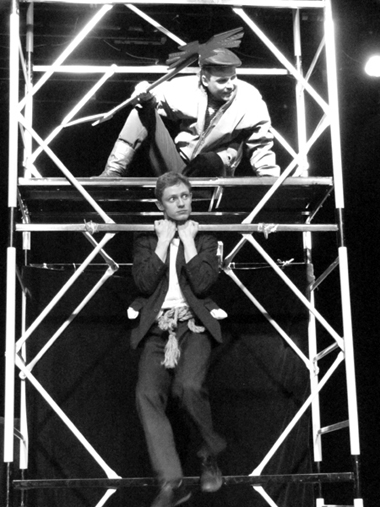

Такие же вопросы «адресности» возникли и при обсуждении «Макаровой мести». Выпускник Олега Кудряшова Кирилл Вытоптов выбрал пьесу Михаила Бартенева, написанную довольно давно, в 1992 году. Режиссер показал почти что спектакль, сохранив текст целиком и найдя ему сценический эквивалент. Получилась драматичная история человека, выбравшего целью своей жизни бессмысленную месть и растерявшего в пустых хлопотах лучшие годы. С самого начала спектакля задается образный ход: матушка (Любовь Ковыршина) держит в руках небольшой белый воздушный шарик, осторожно передает его Макару (Павел Маркелов) и выводит его на сцену — так герой рождается, рождается его душа. Но Макар бросает дом и старушку-мать и пускается на поиски мошенника, обманом заполучившего их единственную корову. Незадачливый герой пытается догнать вора, но не успевает и решает повеситься, причем тут народ сбегается народ и дает советы, как правильно это сделать (российская ментальность!). После неудачной и смехотворной попытки самоубийства, Макар решает научиться воровать, а потом поступает в учение к некоему таинственному Данилову, знаменитому мошеннику и подлецу. Пройдя ряд испытаний и выполнив задачи, поставленные Даниловым, Макар находит своего врага: им неожиданно для обоих героев оказывается сам Данилов. Оба они терпят крах: Макар понимает, что он не в силах ни отомстить, ни пожалеть старика, а Данилов признает, что уже ни на что не способен, раз не узнал в ученике когда-то обманутого им простака.

Павел Маркелов показал персонажа растерянного, запутавшегося, заигравшегося. Сильно была сыграна сцена, в которой Макар, до того бездумно бежавший по жизни, внезапно останавливается и пытается понять — кто он на самом деле, куда спешит, к чему стремится? Он достает из кармана смятую белую «тряпочку» — сдутый воздушный шарик, который в начале спектакля символизировал его душу… Данилов (Юрий Долгих) передает свои секреты Макару, надевая ему на пальцы обеих рук свои перстни: каждое кольцо — это новое «подлое» умение, плутовской прием, которым овладел ученик. Мизансценически эскиз решен четко и театрально, с пониманием притчевой условной природы пьесы.

Оба эти показа, и «Птицу Феникс…», и «Макарову месть» можно при желании упрекнуть в «недетскости» (как и, например, «Счастье» Могучего). Но, с моей точки зрения, требование сегодняшнего дня — разговор с детьми, с подростками о самых серьезных проблемах бытия. Театр должен хотя бы пытаться противостоять потоку развлекательной мути, которая льется на современного ребенка с экранов телевизора и компьютера. Пьеса Пулинович трактует глубокую и актуальную тему истинных и мнимых ценностей жизни (сиюминутная популярность или настоящие человеческие отношения). Пьеса Бартенева — на совсем другом материале — в общем-то о том же: о подлинном и пустом, о главном и пустяковом. До Макара никак не может докричаться матушка. «Вернись, сынок, огородик распашем!» — просит она его, но герой не желает заняться делом, своей землей, а все несется и несется за химерами и миражами… Русь, куда несешься ты? Не дает ответа.

Прежде всего и очень захотелось увидеть «Макарову месть».

А мне нет. Про развлекательную муть я бы тоже поспорила. Вот, к примеру, возьмем MTV, подростковые американские сериалы «Адские кошки» или, к примеру, «Гимнастки», в которых зафиксированы на сильной сюжетной основе важные принципы современного бытия подростка: выживание среди сверстников, осознание себя личностью, стремление к победе, предательство, любовь, дружба. Достоверно, страстно, пусть даже и созданное по упрощенным сюжетным схемам, но среди них прорывается настоящее. Пьесу Пулинович обязательно прочитаю, но мне ни макарову месть, ни птицу — феникс, которую я обязательно прочитаю, не захотелось смотреть бы, будь я подростком. Не знаю, нужна ли притча тогда, когда в первую очередь ты хочешь идентифицировать себя с персонажем? Это я так, поспорить, Женя, статья очень хорошая и внятная. К примеру, я подростком в театр почти не ходила, но сильное эмоциональное впечатление испытала на «Елке у Ивановых» в Приюте комедианта, а потом на Даме с камелиями. Сознание прекрасно расширялось от мелодрамы до абсурда, и это были взрослые спектакли, и это было круто, потому что мы чувствовали себя взрослыми. И на наташину мечту я бы пошла, а на историю про кошку и птичку (не сомневаюсь, что пьеса хороша) — не знаю… словно вчерашний день какой-то. Вокруг детей — информационный и прочий ад. Нужен Орфей в аду, романтизм, чистый, неприкрытый героизм, героика, либо — Погодин, мне кажется, много чего нужно подростковому театру, если он все-таки нужен (вопрос)