Рязанский «Театр на Соборной» привлек подростков к созданию эскизов спектаклей на лаборатории «Молодые драматурги — юным зрителям»

Что такое театр, и каким он должен быть в представлении современных подростков? Ответ на эти вопросы могут дать только сами дети, решили в рязанском Театре на Соборной. Решили и провели лабораторию «Молодые драматурги — юным зрителям». Отобрали литературный материал, выбрали режиссеров, распределили актеров, сформировали фокус-группу из местных школьников. И все вместе приступили к разбору и созданию эскизов. Работа, занявшая в общей сложности десять дней, проходила в два этапа. Первый — подготовительный — был на выезде, в Мещере. Второй — репетиционный — непосредственно в театре.

В Мещере активной стороной процесса были подростки: они читали пьесы, высказывали мнения относительно того, что интересно, а что нет. «Делились жизненным опытом» с более старшими коллегами. Актеры слушали, драматурги вносили правки в текст, режиссеры анализировали и фиксировали результат. Когда действие переместилось в театр — соотношение сил изменилось: дети стали сторонними наблюдателями. Во время репетиций молча смотрели, как работают профессионалы.

Итогом лаборатории стал показ четырех эскизов. Первая работа — «Царевна верба» Антона Оконешникова по пьесе Анны Батуриной. Сложносочиненный сказочный сюжет о современной принцессе, бросающей все ради обыкновенного парня из супермаркета, режиссер представил как историю бесконечного ожидания чуда. В постановке А. Оконешникова волшебства хотят все — осознают его немногие.

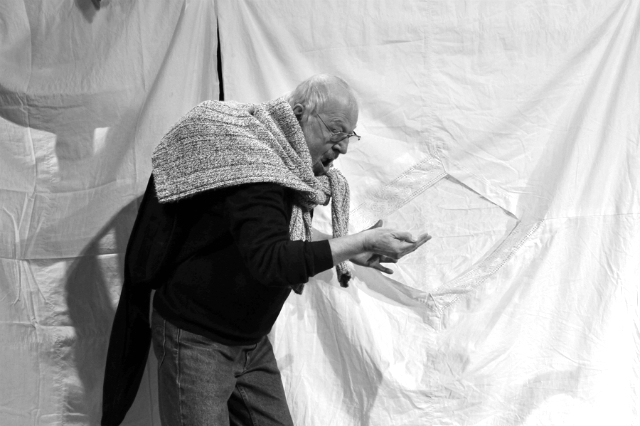

Идея Оконешникова проста: чудо — то, что происходит с нами ежедневно, необходимо связать бытовой и небытовой планы. Поэтому вначале все актеры представляют своих героев, вступают в другой мир — мир театральной условности. Здесь мятая простыня способна заменить занавес, ширму или аквариум; резиновые перчатки могут стать бабочками, прищепки — рыбками; а стакан с привязанными к нему вилками и вовсе функционирует как загадочный сердцедер. Просто. Очаровательно. Наивно. Дети узнают в героях себя. Зрители довольны, режиссер счастлив.

Вторая работа — «Танцы плюс» Олжаса Жанайдарова в постановке Светланы Медведевой. Пьеса непростая. Действие ее протекает в замкнутом пространстве спортивного зала и укладывается в три часа. В центре внимания — подростки-старшеклассники. Все хотят заниматься танцами, но почему-то урок откладывается: то придет известие, что одноклассница покончила с собой, то диск заест, то партнеры рассорятся.

В истории Жанайдарова акцентируется момент отсутствия родителей, старших. Их нет в принципе: есть либо дети, либо молодящиеся взрослые, легко сходящие за подростков. Светлана Медведева берется за тему нивелирования возрастных границ и доводит ее до предела, введя в действие престарелую вахтершу (Л. Сафонова). Роль, требующая от артистки самоиронии и актерского бесстрашия. Эта странная женщина, которая сидит в углу за столом и молча следит за происходящим, — настоящая находка для фильмов Ренаты Литвиновой или Педро Альмодовара. Ее глаза густо подведены, чуть оттопыренные губы излишне накрашены. Волосы стянуты на макушке в узел и закручены в шишку. Голубой костюм явно великоват и свободно болтается на высушенном возрастом теле. Колготки. Каблуки… Время от времени она поглядывает на молодежь, что-то комментируя себе под нос, отыгрывая происходящее рядом. Безумно смешно. Дико интересно. Собственно, старушка и начинает действие: выйдя на середину сцены, она «отжигает» на молодежный манер. Нелепые эксцентричные движения, в силу возраста не доведенные до конца, смотрятся дико. Впрочем, не менее дико выглядят и разборки школьников, их бесконечные шутки про негров, розыгрыши суицида.

В эскизе Медведевой ребята, пришедшие на урок танца, так ни разу и не танцуют. Они делают легкую разминку, элементарные упражнения на разогрев, но все как-то нехотя, даже не вставая, а сидя на матах. Много говорят. В основном, ругаются. Ранят друг друга. Просят прощения. А помирившись, взявшись за руки, исполняют танец а ля сиртаки, правда, все так же — сидя.

Настоящим открытием лаборатории стали режиссеры из Грозного Рустам Шахгиреев и Султан Темишев. Если работа первого — «Птица в кармане» Жанар Кусаиновой, где доминирует военная тема,— отличается наивностью и простотой постановочного решения, то эскиз Султана Темишева «Своя земля» — достойная заявка на спектакль.

Пьеса Александра Архипова подвергается серьезной редакции. Мрачная, не лишенная элементов черного юмора история двух братьев, прозябающих где-то в русской глуши, в руках режиссера превращается в откровенный фарс. Поначалу не поймешь, что в этом пространстве реально, а что нет. Действия героев периодически прерываются «вспышками»: освещение меняется, включается фонограмма с какой-то электронной музыкой, персонажи принимают причудливые, неестественно ломаные позы. К финалу оказывается: призрачно все. Происходящее на сцене — фантазия, проекция сознания «больного на голову» молодого человека. Младший Адам (Д. Немочин) — и неслучайно именно он, носитель библейского имени, а не его старший брат Макс — пишет свой роман о «своей земле», приезжих поляках, многочисленных убийствах, космических войнах…

Нет границ между нашим представлением о мире и самим миром. Нет границ между играющими и следящими за игрой: драматурги, режиссеры, актеры, зрители — одна система. Особая. Театральная. И чтобы она исправно работала, одинаково важны все четыре составляющие. Таково было открытие подростков. Они нужны театру. Они ему интересны. Детское, прекрасное в своей честности и откровенной наивности открытие, без которого, впрочем, театр потерял бы смысл.

Комментарии (0)