Вильям Шекспир. «Ромео и Джульетта».

Театр «На Литейном».

Режиссер Галина Жданова, художник-постановщик Олег Головко

Блог — не журнал, где нужен аргументированный анализ на несколько страниц, и не газета, где — кратко, сжато, лаконично, с концепцией и оценкой.

Блог — это приглашение к разговору. Что я и делаю, посмотрев в театре «На Литейном» спектакль Галины Ждановой «Ромео и Джульетта».

В «Иванове» Такого театра Галина Жданова очень хорошо играет Сашу Лебедеву. Она с горящими энтузиазмом глазами, шумно и энергично любит Иванова, но главное — бесконечно требует от него, чтобы он немедленно начинал какую-то новую бурную жизнь и деятельность. Она ни на минуту не оставляет его в покое, и как известно, Иванов стреляется на свадьбе с этой Сашей, хотя она девушка и красивая, и витальная.

Примерно так же ощущала себя я на спектакле «Ромео и Джульетта»: режиссер Жданова буквально оглушала меня, тащила в какую-то неведомую театральную жизнь, но куда — было непонятно, дорога не имела никаких придорожных указателей, виляла, и к концу трех (с половиной) часовой веселухи хотелось застрелиться.

В конце марта выйдет новый номер «ПТЖ», в котором — большой разговор практиков о режиссуре. Он спровоцирован фразой Ю. М. Барбоя, который, как-то выйдя из театра, сказал: «Видимо, режиссер забыл или вообще не знал, что спектаклем надо что-то говорить». В спектакле Литейного, придя к Лоренцо, Ромео и Джульетта не говорят, они захлебываются. Не словами, а водой, которую сами же льют в рот из бутылок, а потом булькают и клокочут. Вот так же захлебывается не смыслами, а собственной водой, сам же себе неумеренно подливая, и спектакль: что говорят — непонятно, но булькает.

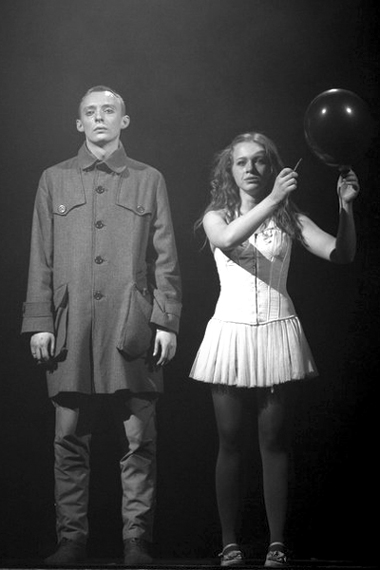

Понтов накидали много, начиная с программки. Она, тошнотворно-розового цвета, изображает нарядных Барби с Кеном. Кукольная любовь гуттаперчевых уродцев приравнена к любви современных «Джульетты и ее Ромео». И дальше уродливая стилистика розового гламура, без всякого иронического отстранения, заполняет собой сцену театра. Крепенькое, кудрявенькое, карамельное дитя, Джульетта (Анна Арефьева), энергией напоминающая юную Догилеву, в розовом платьишке, оседлав игрушечную лошадку и «причесав ей шерстку гладко», будет произносить: «Летите шибче, огненные кони», а в сцене принятия яда наденет душераздирающий кринолин из розовых роз и — вся в эстрадном контровом свете — станет что-то там декламировать, а мы, уже ничего не понимая, глядеть на этот «миллион алых роз», из которых сделана ее юбка. Напротив, как бы нервный Ромео (Илья Дель на самом деле играет хорошо и вообще много может на сцене, даже уйти от гламурности в иные внутренние ритмы современного подростка) произносит последний монолог в зал вполне традиционно, но потом затягивается последней сигаретой и умирает от нее (не передоз ли имеется в виду?)

Здесь вообще всякого отдельного барахла — как в пещере у Бармалея из «Айболита-66». И, честно сказать, от блужданий по «запасникам» режиссерского сознания устаешь. На одной полке тут — припасен хороший чайник, на другой — лежат неплохие ботинки, и режиссер пытается исхитриться так, чтобы использовать в «выставочном зале» и то и то, не пропадать же вещам! Но одно годится, чтобы пить чай, другое — ходить по улице, и Галина Жданова — несомненно, человек с фантазией — вот так отдельно и решает «сцену с чайником» и «сцену с ботинками». Ничто ни с чем не соединено, но на каждой сцене буквально написано: «Я ее решила!» Видимо, никто не объяснил молодому режиссеру, что режиссура — не искусство найти, а искусство отказаться от найденного.

Вот в ночь любви Ромео и Джульетта меняются костюмами (он в розовом платьице, она в пиджачке) и проигрывают расставание друг за друга, как малые дети. Само по себе даже и изящно, но куда применить этот «чайник» с травестией? Или убийство струями воды: само по себе эффектно, но никак не прилегает к платью из роз…

Понты даже в списке действующих лиц. В программке значатся некие трикстеры числом три. Слова этого я не знала и, будучи «человеком 80-х годов», как Иванов, обратилась к молодым соседям по партеру: может, это что компьютерное? Ни справа, ни слева, ни сзади никто не знал. Трикстерами оказались дзанни в черных костюмчиках, которые сперва вышли, неся общую доску (могильную, что ли?) и, глядя в зал, рассуждали, изменились ли нравы за 400 лет (ну прямо ТЮЗ!). В антракте, в зрительском буфете, где трикстеры пили чай, мы попросили их разъяснить суть слова. «Это мифология, смотрите в Википедии», — послали нас трикстеры. Википедия сообщила мне, что «трикстер (англ. trickster — обманщик, ловкач) в мифологии, фольклоре и религии — божество, дух, человек или антропоморфное животное, совершающее противоправные действия или, во всяком случае, не подчиняющееся общим правилам поведения». В качестве современных трикстеров Википедия предлагает Воланда, Остапа Бендера и Карлсона… Яснее не стало.

В спектакле нет междоусобиц, зато есть надувные куклы, повисшие в воздухе в прямом и переносном смысле, летящие мыльные пузыри, надувные розовые шарики, которые Лоренцо подкидывает Ромео, чтобы тот их «убивал», есть кривляние Меркуцио (Дмитрий Паламарчук) по поводу королевы Маб и кривляние Париса (Егор Закреничный) по поводу «Позвольте вас поцеловать». Есть отказ от привычного театра (в начале Актера Актерыча, произносящего монолог по-английски, убивают), но что за театр предложен вместо него?

Загадку представляет и припадочно-энергичный Лоренцо (Евгений Чмеренко): он выпаливает, как из автомата Калашникова, монолог про все на свете, но не выполняет никаких фабульных функций. Почему-то не посылает Ромео письмо о смерти Джульетты, наблюдает смерть детей, а потом рассказывает залу «содержание предыдущих серий». Здесь не заняты сутью, зато невесть откуда взявшееся заявление: «Нарциссизм — это базисное состояние человека», — рождает целую сцену и сопровождается еще одним танчиком.

Заявление про нарциссизм я бы написала на знаменах этого спектакля, он любуется самим собой, хотя пытается обстебывать все и вся. Но над чем конкретно стебались — узнать не удалось, потому что гламур победил стеб. Трагедия объявлена трагифарсом, но при перемене пола/жанра не стала ни фарсом, ни трагедией, образовав средний во всех смыслах театральный род.

Спектакль имитирует молодежную субкультуру. Но когда в финале «танцуют все», включая режиссера, и пытаются зажечь зал, молодежный контингент, увы, не вскакивает в едином порыве, а тихо и быстро утекает из зала на транспорт, поскольку явно засиделся в этой «движухе» клубно-дискотечной атмосферы.

Я не ошиблась: именно засиделся в «движухе». Вот такой парадокс. Суетливый спектакль, который в прологе обещали сыграть за два часа, не засиживаясь, идет бесконечно долго, топчется и топчется. Сокращенная пьесы стала немыслимо длинна, а еще длиннее графоманские монологи автора литературной композиции Юлии Раввиной, ставшей соавтором Пастернака и Сороки.

«Погубят тебя слишком широкие возможности», — предупреждал Айболит Бармалея… А было бы жаль: Галина Жданова, и это видно, режиссер витальный и энергичный.

странно — почему (и для чего) так зло?

А разве в конце спектакля не сказано, что «добро есть зло, зло есть добро»?.. Вот я и хочу сделать режиссеру добро.

Памятуя о приглашении к разговору…

Признаюсь, что незадолго до премьеры обсуждала с режиссером замысел спектакля и его фрейдистскую подоплеку. Была заинтригована. И не осталась разочарована после просмотра.

Галина Жданова действительно поставила нечто вроде монодрамы брата Лоренцо, вполне обосновано нарядив монаха-исповедника в одежды психоаналитика. Параллели между этими двумя профессиями уже давно стали общим местом, но история ученого, начинавшего благими намерениями, а впоследствии ставшего жертвой комплекса мессии, у режиссера получилась, на мой взгляд. И все «понты», психоаналитическим аспектом, в котором рассматривается шекспировский текст, оправданы и логичны. Иное дело, что не всем это будет понятно и интересно, а очень уместное по сути юнгианское словечко «трикстер» (обозначающее архетип существа, ведомого страстями, а не моралью или логикой – типичного тинейджера, в общем-то) кому-то покажется вызывающим…

Из упомянутых выше эпизодов замечателен тот, где в нервическом бледном Ромео пробуждается мужчина, комично свирепый и устрашающе решительный одновременно… Узнав о том, что его приговорили к ссылке накануне брачной ночи, юноша в ярости готов уничтожить первого, кто оказался рядом (то есть, самого, что ни на есть доброжелателя — Лоренцо). Неизвестно откуда взявшимся «первобытным» копьем в руках, он, рыча и беснуясь, разит… розовые воздушные шарики, которые подбрасывает ему изрядно напуганный монах-психоаналитик. Здесь и преувеличенно трагическое жизневосприятие, свойственное юности, и отстраненная ирония, приходящая с годами (вот таким идиотом и увидел бы себя Ромео, доведись ему прожить лет на десять-пятнадцать дольше).

Прощаясь на рассвете, веронские любовники меняются одеждой и репликами (текст от имени Ромео произносит Джульетта и наоборот) – тоже нечто вроде сценических общих мест, но не стоит слету ставить здесь клеймо банальной травестийности. Прием особенно впечатляет, принимая во внимание фактуру артистов: изящный Ромео, обретя любовь, открывает в себе «внутреннюю женщину», а крепенькая аппетитная Джульетта — «внутреннего мужчину». То есть, говоря уже юнгианским языком, новобрачные делают этакий семимильный шаг в процессе индивидуации, обретении целостной гармонии личности. Молодой муж так и отбывает в ссылку — надев глухой серый плащ прямо на розовое платьице, становясь способным оберегать и защищать… А Джульетта зябко кутается в оставленный им пиджачок — символ того мужества, которого так не хватало до поры ее избраннику.

Вместе с психоаналитической линией (вполне очевидной: и дзанни-трикстеры не зря начинают действие, и лекция, которую читает подобострастно внимающим персонажам Фрейд-Лоренцо весьма конкретно расставляет смысловые акценты), игровые приемы (вроде метафорических междоусобиц, в которых вместо крови проливаются потоки воды из бутылок-брызгалок) образуют вполне интересные и сценически логические связи, которым, все таки, надо окрепнуть. Не хватает пока и ритмической зрелости, и эмоциональной убедительности существованию главной героини во втором акте… Но то, что спектакль интересно смотреть — бесспорно.

А еще… Сдается мне, что современный театр в целом активно призывает театроведов к признанию некоторых областей психологии существенным элементом фундаментальной матчасти )))

Т.е. желаете добра. Вот и хотелось бы — ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ анализ, разговор, помощь …

А то вон — столько лет говорим про «новые театральные формы», уже больше ста лет, как К. Треплев застрелился …

Аня, а если бы ни предваряющая беседа с режиссером, все ли было бы так ясно? За долгую жизнь привыкла, что беседа с режиссером всегда проясняет недопоставленное и объясняет непрочитываемое на сцене. Они ведь могут объяснить все. Потому НИКОГДА не слушаю режиссера — ни до ни после. Зная замысел, всегда вычитаешь его на сцене… Знание замысла, в общем, противоправно в нашем деле, разве не так?

Треплев застрелился ведь не из-за недоброжелательной критики (его, как известно из пьесы, вполне хвалят). А из-за чего — возможны варианты. Но точно, что критика — не причина самоубийства Константина. И ведь всегда найдется не только злая Аркадина, но и Дорн…

Как говорится, ни уму, ни сердцу.

Ум пытается расшевелить Андрей Пронин,( http://ptj.spb.ru/pressa/premiere/2010-2011/spb-teatr-na-litejnom-romeo-i-djuljetta/), подверставший к рассуждениям о спектакле психоаналитика Хайнца Кохута, селф-психологию, сиблингов. Не стану подвергать сомнению намерений режиссера: возможно в частной беседе поведала она рецензенту о том, как стремится оградить нас, простых маленьких людей от нашествия мерзких сиблингов со товарищи.

Хочется добавить: заодно — от гоблинов. И м.б. тоже попасть в точку?

Ум не реагирует и на рассказы про этот же спектакль, отсылающие нас к эстетике (этике) «эмо» и многому, связанному с этим оттенком розового.

Из самого спектакля не мне одной таковых отсылок-приветов-заветов не считать. Потому что эмо и Барби с Кеном, рекламирующие спектакль на обложке программки, опять-таки — из разных рядов.

Все это похоже на один из лучших моментов на театре: в спектакле Реваза Габриадзе «Альфред и Виолетта» была сцена, где два тифлисских лоботряса, раскачиваясь на дворовых качелях, спорили, кто же все-таки круче: Буратино или Достоевский.

Ум не зашевелился. Кохут на авансцену мне так и не явился. А чувства? Молчат напрочь. Признаться в том, что на спектакле «Ромео и Джульетта» мне необходимо, душевно подключаясь, припасть к знакомой истории и услышать еще раз про любовь, — малоприлично.

Ну, кто же мы сегодня без внедрения трикстеров?

Любовь нынче оканчивается исключительно на OFF. То есть — прочь ее: раздражение, финал чувств.

Нас как будто окружают мальчишки—четвероклассники: их признание в чувстве не иначе как удар по спине. Ранцем. Простите, рюкзачком. Чтобы упаси Бог, про любовь мы так и не поняли бы.

Все уже умерло? Чувства, отношения, иллюзия надежды, черт побери. Может быть именно поэтому и мыльные пузыри, и пластиковые бутылки, и резиновые женщины, и розовые гульфики, и девчачье платье на Ромео.

В буфете театра на Литейном перед началом «Ромео и Джульетты», сидя за столиком, молодой человек и девушка целовались. Не без слов. Что-то в процессе он бормотал. Что?

«Моя как море безгранична нежность и глубока любовь. Чем больше я тебе даю, тем больше остается: ведь обе — бесконечны».

А вдруг бы потом придумал нечто похожее? Если бы услышал. Но и эта шекспировская реплика смыта водой. Из ничтожной пластиковой бутылки.

Нет, Елена Владимировна, я с режиссером Ждановой ни разу в жизни не разговаривал, только здоровался. Мои познания в психоанализе весьма фрагментарны — возможно, режиссер Жданова отталкивалась от Юнга, а я упростил ее до юнгианца Кохута. Но просто считаю своей задачей расшифровать язык спектакля — когда слышу странную фразу, ищу что это и откуда, когда вижу монаха в брюках, а прихожанина на кушетке и записываю мизансцену в блокнот, на полях пишу «психоаналитик». Там у меня в блокноте еще 6 раз на полях «любовь», кстати))

Марина Юрьевна, в контакте с режиссером я потому честно и призналась, чтобы не выглядеть «умнее всех», не разгадавших и т.п.

Психоаналитический же контекст и без этой беседы вполне достаточно очевиден в конкретных сценических деталях (хотя, не поручусь за то, что прочла его в полной мере, при весьма фрагментарном знакомстве с наследием Фрейда-Юнга). О чем явствует и комментарий Андрея Пронина, который не поленился выяснить автора цитаты про нарциссизм (увы мне, поленившейся)))

Возможно, что не всем поголовно интересна теория архетипов и отношение аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству — но ведь и для тех, кому интересно, тоже имеет право быть режиссерское высказывание?

Или не имеет???

Аня, я хотела спровоцировать разговор — он пошел, и слава Богу! Я ж всегда в злых следователях… А хотела я разговора и потому, что концепция все же осталась для меня скрыта за захламленностью спектакля, провоцирующей фельетонный тон (и тут А. Пронин в первой части своей статьи прав, у него вообще очень интересный текст, который я прочла, уже написав. Спасибо, Андрей).

Я совершенно не спорю:сцена с расставанием-переодеванием детей удалась. Можно ее трактовать — как Вы, можно счесть невинно-травестийной игрой, можно — желанием Р. и Дж. поддержать друг друга, «сыграть» за любимого тяжелую ему роль и тем облегчить свою, можно, как Пронин, — мотивом нежелания впускать в себя хоть какой-то драматизм. И потому эта сцене отдельно хороша. Так же, как, вдвинутая в историю про инфантилов, неплоха сцена на балконе — детской кроватке (то ли мечты невинных детей, то ли реальность. Скорее грезы на отдельных территориях). В эту линию вписаны три сцены: балкон, Джульетта, прыгающая на лошадке, и прощание. Все остальное — из других широт и долгот (неумеренная долгота представления — отдельная проблема).

Лоренцо не показался мне психоаналитиком, он скорее напоминает пациента психиатрички. И это тоже была бы тема, кто ж спорит, но при чем здесь она? А эмо-глянец — еще и третье. Режиссура все же — умение сложить целое. Так казалось еще недавно. Естественно желание молодого режиссера поиграть во все игрушки сразу, но таков и результат..

Вот кто-то открывает для себя Илью Деля. А я знаю его с 10-летнего возраста, он настоящий драматический неврастеник, блотающийся в нашем городе без применения. Вот прошли дня с премьеры, кто стоит перед глазами? Ромео. Но не по случаю игр с эмо-инфантильной стилистикой, а потому, что, пройдя через собственные спектакли еще в Скопине, через ГИТИС, курс Дитятковского, отъезд в Москву, возвращение, невостребованность, спектакли с М. Диденко, — Дель транслирует не роль, а некое мироощущение (ему ж не 16 лет!), которое этому спектаклю не очень-то и нужно. (В скобках: на поклонах Диденко подарил ему вместо цветов вполне «ироничную» розовую эмо-подушечку с рюшами: спи спокойно в таком театре, соратник?..)

Я просто чувствую, как Г. Жданова боится (м.б. пока) сценического покоя, пауз, не понимает, что «белый звук» самый пронзительный и пр. И, главное, я все же не поняла смысла ее послания. Адреса его. Ваши догадки про спихоаналитику и визуаловка, рассчитанная на «эмо» или, по крайней мере, на молодняк, — те самые чайник и ботинки, которые трудно применить по одному назначению.

Марина Юрьевна, хоть и запоздало, но очень хочется сказать, что провокация вам действительно удалась, как самому, что ни на есть заправскому трикстеру)))

По размышлении над вашими претензиями к Галине Ждановой не могу не продолжить: ей хватило творческой смелости, чтобы попытаться сместить акценты классической пьесы, но не хватило хорошей режиссерской наглости для того, чтобы создать для шекспировского сюжета тотально иную сценическую драматургию, с еще более конкретной визуаловкой. Вполне объяснимо и правомочно для второго спектакля.

Что касается адреса… Не думаю, что его следует искать исключительно среди молодняка. В конце-концов, наследие Фрейда и разнообразные психоаналитические феномены уже давно стали неотъемлемой частью мировой культуры. Как минимум — кинематографа. Навскидку:»Окончательный анализ» вышел в прокат в 1992 году. Навскидку о литературе: не скажу в каком году был написан «Тигр Тома Трейси», но его автор Уильям Сароян умер в 1981м…

Да и театром эта тема не обойдена — одна из коллег тут же вспомнила о пьесе Шеффера «Эквус», и ее уже более чем тридцатилетней востребованности…

А Дель прекрасен, и убедителен и очень к месту в этой истории, и тут отчасти придется признать заслугу режиссера как автора распределения ролей)))

удивительно только, что никоим образом не отмечена джульетта — потому что уже само по себе, решение взять на эту роль арефьеву — не очень-то вписывается в привычные «джульеттинские» рамки

ну вот не было. ни в плюс ни в минус? ну-ну.

а танчики…хм…это слово даже до поколения хипстеров уже давно приобрело совсем иное значение.

Читая критику о спектаклях, возникает ощущение, что только для критиков спектакль и ставится. Почему вы обобщаете и говорите — мы не поняли. А кто мы? Мы — Марина Дмитревская? Значит чего-то Вам, Марина, не хватило, чтобы понять. Может быть вы, критики, чересчур умны, чтобы понять происходящее на сцене? Зачем всё разбирать по косточкам??? Важна мысль, и мысль эта в спектакле есть. А то, как она представлена и через что — в этом и есть прелесть, или средства, как Вам угодно, театра или кинематографа. Все едино. А спектаклем что-то надо говорить — так да, Галина Жданова сказала. Я (это я говорю о себе, а не о нас) вышла не пустой, что редкость для послевкусия от питерских постановок. И то, что Вам, Марина, хотелось застрелиться после спектакля опять же отделяет Вас от нормальных зрителей (для них то это всё и делается), которые в финале плакали. И плакали не потому, что сочли постановку убийственной или плохой, а плакали от эмоций. Что свойственно «настоящим» людям. И на хорошем, сказав по-простому, спектакле.

Надеюсь, никто из шекспироведов не умер после этой премьеры?! А иные зрители возрадовались, что в кой-то раз гений Шекспира дал столько вдохновения для новой, интересной и, бесспорно, талантливой сценической истории. Наверное, «побить» молодого режиссера не вредно?! Будет требовательней к себе, отрежет без анестезии все лишнее, скелет выстроит в следующий раз. Главное, что при таком потенциале следующий раз обязательно будет.

Галине Ждановой удалось создать нечто такое настоящее про мир современных молодых людей, про их чувства, про смерть, которая так легко приходит, что не признаться в 2-3 комках в горле было бы лукавством. Есть там истина (пусть даже в хаосе мыслей и ассоциаций) – разве это не ценность? Такой посыл дорогого стоит. Поэтому, если кто-то из участников спектакля заглядывает на эти страницы, огромное спасибо вам за дерзость, за смелость, за фантазию. Канатоходцы!