В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ… Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

Что-то олимпийское

Клио-богиня, воспой

дочь Аркадия Лидию Левбарг!

Синие взоры ее,

волос серебристых сиянье.

Был бы я мальчиком юным, вновь

пришел бы к ступеням ЛГИТМиКа,

чтобы опять от нее

радость познанья вкусить.

Она выходила к столу, садилась и начинала говорить.

Композиция ее лекции была очень четкой: историческая часть, биография, художественные особенности писателя. Слушать ее было очень легко, но главное — легко записывать. В отличие, например, от бесконечно мною любимого Всеволода Васильевича Успенского, которого записывать было просто невозможно. Он сочинял на ходу, в голову вдруг приходила мысль, он восторженно начинал ее развивать, уходил куда-то в сторону, потом снова возвращался к первоначальной идее… Он говорил так интересно, так индивидуально, так отвлеченно от академического задания, что не хотелось терять его логики, не хотелось и слова пропустить, просто кощунственным казалось: когда человек на моих глазах мыслит, творит — я буду, не глядя на него, записывать? У Лидии Аркадьевны такого не было. У нее было другое.

Она была пре-вос-ход-ным лектором!

Ее можно назвать великолепным мастером, вдохновенным мастером, но творцом — как Всеволода Васильевича — нельзя. Но не лекторский талант был в ней главным. Долгие годы работая деканом, она была настоящим Учителем и в каждом, кто с нею соприкасался, на всю жизнь оставила след.

Для нее студенты были изначально прекрасны. Как, например, у юристов, есть понятие — «презумпция невиновности», так для Лидии Аркадьевны по отношению к каждому студенту была презумпция личности. В каждом, считала она, существует мощная индивидуальная потенция, которую, как бы это ни было непросто, нужно раскрыть. Ее задачей было помочь каждому. Кому-то она организовывала академическую стипендию, даже тогда, когда эта стипендия ему или ей почему-либо не полагалась; кого-то устраивала на работу, если требовалось подработать.

Лидия Аркадьевна выросла в Петербурге, в интеллигентной семье. Изначальная глубочайшая интеллигентность проявлялась во всем: в манере общения, в манере одеваться, разговаривать. Она кончала немецкую школу Анненшуле, где были тогда прекрасные учителя. И глубокое уважение к человеку, к личности — в ней было естественно, как дыхание.

Иногда этим злоупотребляли. Но не сознательно даже, а потому, что так получалось… Лидия Аркадьевна потрясающе умела слушать человека. И сопереживать. Поэтому все, у кого случались какие-то беды — с мамой, с возлюбленной, с возлюбленным, — шли к ней.

Она снимала тяжесть с того, кто к ней приходил, но тяжесть эта ложилась на нее. Она была хранительницей наших тайн, тысячи секретов, тьмы человеческих переживаний. Все знали: если довериться Лидии Аркадьевне в чем-то личном, интимном — это никогда дальше не пойдет.

Это было страшное время: конец сороковых — начало пятидесятых. Кампания «борьбы с космополитами» особенно тяжело переживалась ею, деканом факультета.

И у нас на факультете было несколько человек, тех, кого категорически приписали к «космополитам». Они сидели дома и ждали в любой момент ареста. Это были Сергей Львович Цимбал, Исаак Израилевич Шнейдерман. Над Сергеем Сергеевичем Даниловым также нависла грандиозная опасность: ведь он покрывал «космополитов» у себя на кафедре. А наши учителя — и Данилов, и Лидия Аркадьевна — вели себя в высшей степени достойно.

В ту пору были удивительно благородные люди в Ленинграде. Вот, скажем, Шнейдерман вынужден был уйти из института, а назавтра Михаил Петрович Троянский оформил его библиографом в Театральную библиотеку, которую тогда возглавлял.

Его стали таскать по кабинетам: как он посмел «космополита» Шнейдермана принять на работу. Троянский вынужден был уволить Шнейдермана, но его тут же пригласил в завлиты Леонид Сергеевич Вивьен. Человеку помогали моментально, пропасть было очень трудно. Однажды к нам на курс, уже после увольнения Шнейдермана, пришла комиссия: представитель госбезопасности, кто-то еще… — человека четыре, и с ними Лидия Аркадьевна, как декан. Они завели разговор о Шнейдермане, дескать, преподавал у вас такой антисоветчик и т. д. Пожалуйста, выскажитесь по этому поводу. Лидия Аркадьевна, я помню, сидела совершенно прямая, бледная, с огромными глазами, с копной тогда еще черных волос — сидела совершенно мертвая. И пошли выступления. Несколько студентов, к сожалению, говорили, какой плохой был Исаак Израилевич, как он нас вел не по тому пути и т. д. И что советская власть и партия все это правильно заметили. Но были и другие слова. Валерия Владимировна Чистякова сказала, что если она чему-то и научилась в институте, то именно благодаря Исааку Израилевичу. И Нелли Семеновна Пляцковская тоже подтвердила это. Тогда их стали пристрастно расспрашивать: «А почему вы так считаете?» Но Лидия Аркадьевна сумела как-то этот разговор перевести на другую тему.

И острый момент был снят! И так было на каждом шагу. Время было напряженным чрезвычайно.

Среди наших студентов была тогда Мирра Левина, она увлекалась индуизмом. Причем увлекалась искренне и верила в индуизм. Изучала тщательнейшим образом индийскую философию, религию, читала Рамакришну, Вивекананду, Махабхарату. К Лидии Аркадьевне не раз приходили из Комитета госбезопасности. Она пыталась всячески отстоять Мирру, но спасти ее тогда не удалось. Мирру все-таки арестовали. Сейчас она живет в Москве. А ее сын — выдающийся музыкант.

В облике Лидии Аркадьевны было что-то олимпийское, строго академическое. Но при этом она умела и открываться, и, главное, открывать. Лидия Аркадьевна в отношении к студентам была абсолютно беспристрастна, у нее никогда не было любимчиков. Любой человек представлял для нее всегда грандиозную нравственную ценность. Она формировала людей самим своим видом, своим отношением к ним. Она, допустим, читала курс у актеров. Они ее обожали. Несмотря на академическую строгость ее лекций.

Это парадоксально! Я помню, как курс Татьяны Григорьевны Сойниковой сделал вечер, посвященный Лидии Аркадьевне. Это были сценки из произведений, о которых она им говорила, — Диккенс. Стендаль… Сначала они представляли автора так, как его давала им Лидия Аркадьевна, — а потом разыгрывали экзамен и свои ответы на нем, свидетельствующие о полной путанице в их головах. Это было так смешно, так хорошо… Делалось это все с громадным уважением к ней, с иронией по отношению к себе, к студенту, который много еще не понимал.

Все это лишь слабые штрихи к портрету бесконечно любимой мною Лидии Аркадьевны Левбарг.

1993 г.

С уходом Лидии Аркадьевны Левбарг театроведческий факультет нашего Театрального института на Моховой потерял последнего живого свидетеля своей более чем полувековой истории. В последние годы она одна могла рассказать, как начиналась в 1939 году уникальная история театроведческого образования, ибо именно ее пригласил тогда С. С. Мокульский преподавать в институте историю западноевропейского театра. Для нас она почему-то была из более ранних эпох, в ней, в ее седых волосах светился серебряный век. Клубы дыма от ее вечной папиросы, казалось, тоже принадлежали утерянным культурам.

Она была петербурженкой. Сосредоточенность, строгость, академическая несуетность, достоинство, гордая осанка этого города отразились в ней. Нам, учившимся позже, уже только в преданиях достались рассказы о том, скольких защитила, оградила, даже спасла она в нелегкие, «несеребряные» времена рубежа 40–50-х годов, работая в институте, которому отдала 50 лет и по которому в те поры гуляли ветры борьбы с космополитизмом.

Она была европейским человеком. Казалось, что любимый западный театр, который она всегда преподавала, — это ее родной театр, во всех его англо-франко-немецкоязычных проявлениях. Она владела мировой культурой, и мировая культура отвечала ей взаимной любовью. Наблюдать их отношения «на равных» было поразительно, интересно.

Она не была доктором наук, но она никогда не ассоциировалась со скромным званием кандидата наук, которое реально имела. Она была Мастером, Педагогом, истинным Профессором, Маэстро. Научная строгость и артистизм отличали ее педагогическую манеру.

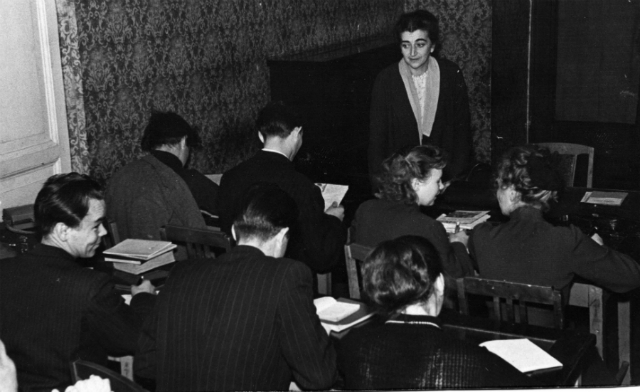

Театроведы на октябрьской демонстрации. Е.Л. Финкельштейн, Л.А. Левбарг, М.П. Маркузе, М.Г. Португалова. Рубеж 1940-1950-х гг.

Работая в институте, до сих пор не понимаю (и не могу простить) — как институт мог расстаться с нею, не удержать, не сохранить (уйдя с Моховой, она резко сдала, словно расставшись с идеей жизни). Ее должно и нужно было сохранять в этих стенах, чтобы студенты просто видели ее и воочию убеждались: да, такое бывает! Такая интеллигентность, такая эрудиция, элегантность и строгость мысли и метода. Когда Лидия Аркадьевна, глядя своими неправдоподобно огромными голубыми глазами, сияя белизной прически, бросая хрипловатые фразы, делала безуспешные искренние попытки постичь очередную абракадабру курсовой работы, удивленно и сочувственно не понимая, как (ну как?!) автор не знает того-то и того-то, — это был самый мучительный приговор для автора. Рядом с ней было стыдно не знать, халтурить, ее прекрасное лицо было лицом школы, которая многие десятилетия была лучшей и которой хотелось гордиться. Она долго, очень долго не позволяла упасть этой школе.

Остались ученики. Так и слышу ее ироничный голос: «Имя им — легион». Остался факультет. Она охотно делилась его историей, тем, что помнила. Трезво и горько отдавала себе отчет в том, что мало кого эта история волнует. Последнее время особенно. Как истинный историк, понимала: без истории — никуда.

Она вела у нас семинар по зарубежному театру и лично у меня — лекторскую практику. Я явно была ее «побочной» студенткой: не собиралась заниматься западным театром. Но с каким вниманием она ко мне относилась, с каким уважением ставила пятерки, как «репетировала» лекции об Ибсене. Пустая аудитория, я и единственный мой слушатель — Лидия Аркадьевна… Я чувствовала в ней какое-то специальное внимание к моей закомплексованной персоне. А много лет спустя, уже когда Л. А. не стало, мне не раз передавали, что и как она говорила обо мне. Как верила в мою будущность и призвание… Но этого я-то сама, занимаясь в ее семинаре сказочными мотивами «Пера Гюнта», не подозревала вовсе и робела до заикания, читая первую лекцию. Лидия Аркадьевна сидела в последнем ряду аудитории и успокаивающе кивала головой: это ты, Марина, сказала верно, и того не забыла, давай дальше…

Живя на недосягаемом для нас Олимпе, наши демократичные педагоги, в том числе Лидия Аркадьевна, иногда нисходили на землю, например, для участия в субботниках и уборке факультета. Л. А. в фартуке и с тряпкой, вытирающая столы, и Юрий Николаевич Чирва, моющий окно в 309-й, — в этом было нечто событийное… Олимпийство и демократизм прекрасно сочетались, давая факультетской жизни особую окраску.

Сейчас посчитала. Получается, что казавшаяся нам воплощением прекрасной старости, седая как лунь, Лидия Аркадьевна была чуть-чуть «запенсионного» возраста. Что-то около шестидесяти…

Сама став историей нашего факультета, она всегда незримо присутствует на Моховой: то мелькнет бликом седых волос, то остановится на площадке покурить… Вот она, в папиросном дыму. Живая.

1993 г.

«Дымок от папиросы…»

У меня в ЛГИТМиКе были прекрасные педагоги. В последние годы я все чаще их вспоминаю. И не только с благодарностью за знания, которые они пытались вложить в голову легкомысленного подростка, но больше из-за изящества метода, который помог этим знаниям стать эстетической платформой личности.

1977 год. «Дымок от папиросы взвивается и тает… любовь, весна и юность… брожу я одиноко, и душа тоски полна…» — пела пластинка 1930-х годов голосом Константина Сокольского, и моя душа вторила ему.

Дымок от папиросы не имел ко мне никакого отношения. Я не курила, в отличие от моих однокурсников. Более того, курение раздражало меня несправедливостью. После первого курса нас отправили на картошку. Жили мы в грязном вонючем помещении. На дверях нашей комнаты было написано слово «Хирург», где «и» кто-то зачеркнул и сверху приписал «е». В этом маленьком кабинете помещался весь наш второй театроведческий. Уродство было нормой, а поэтому не травмировало. Мы работали в поле рядом со студентами факультета музыкальной комедии. Спали вповалку. Ели вскладчину. На общие деньги покупали сигареты, которые курили все, кроме меня, и конфеты, которые ели все, а меня мучила первая встреча с несправедливостью мира.

«Человек есть то, что он ест». Может быть, из-за этой фразы я подсознательно выбрала для курсовой работы по зарубежному театру книгу Владимира Максимовича Фриче о Шекспире. Все было просто: Фриче — вульгарный социолог, Шекспир — граф Рэтленд, а искусство зависит от общественных формаций. Помню, что я обвинила Фриче в упрощении, графа Рэтленда — в незнании драмы отчуждения труда и в таком виде отдала работу Лидии Аркадьевне Левбарг.

Не знаю почему, но Лидия Аркадьевна, которая обычно держала дистанцию при общении со студентами, попросила меня прийти к ней домой, чтобы поговорить о курсовой. Стол в квартире, где я оказалась, был покрыт старинной скатертью. Полки с книгами. Перед ними, закинув ногу на ногу, сидела большеглазая красавица с седыми, аккуратно уложенными вьющимися волосами — Лидия Аркадьевна Левбарг. Она курила «Беломорканал».

У нее были длинные тонкие пальцы музыканта. Я не знаю, играла Лидия Аркадьевна на рояле или нет, но у нее были классические руки пианистки. Маникюр с незаметным лаком или, может, вообще без лака. На одном из пальцев правой руки, не помню на каком, кольцо в виде сильно вытянутого ромба. Мелкие необработанные алмазы перехватывали свет от лампы. Пальцы складывали фигуру, похожую на то, как дети изображают пистолет или в театре теней — зайца: указательный и средний вытянуты вперед, большой, сопротивляясь их движению, отклоняется в противоположном направлении. Между указательным и средним зажата папироса. «Дымок от папиросы взвивается и тает»… Потом никто никогда в моей жизни не курил самые дорогие сигареты с таким шармом, как Лидия Аркадьевна свой «Беломорканал».

Я была зачарована увиденной картиной. Дым от папиросы, «дымок голубоватый, призрачный, как радость в тени мечтаний…» (голос Сокольского не давал покоя) магнитом притягивал внимание. А Лидия Аркадьевна начала разговор о форме как важной части содержания, о том, что сбор фактов должен предшествовать анализу. Много лет спустя в американском Emory University я услышала похожие слова от моего друга, профессора Давида Кука — автора History of Narrative film, знаменитого учебника по истории кинематографа: I asked about analysis rather than judgment. А тогда, в 1977-м Лидия Аркадьевна объяснила мне связь Фриче с гвоздевской школой ленинградского театроведения, а главное, деликатно дала понять, что время книги Фриче и время ее молодости было не таким черно-белым, каким я себе его представляла.

Я не могу воспроизвести подробности нашего разговора: в юности мне казалось, что все запоминается навсегда. Это было заблуждением, и, к сожалению, бесценный разговор растаял, но осталось послевкусие: именно тогда в вечерней ленинградской комнате, окутанной «дымком голубоватым» папиросы Лидии Аркадьевны Левбарг, я была посвящена в профессию и именно тогда в мой круг внимания впервые вошли — ум, не навязывающий своих суждений… красота, не зависящая от возраста… и стиль, не определяемый материальным положением… а также предчувствие невыносимой легкости жизни, которую прожило поколение Лидии Аркадьевны и которую предстояло прожить мне… «Мечтою невозвратной тает образ твой во мгле»…

2014 г.

Комментарии (0)