«Сволочная любовь» (по повести Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом»).

Русский драматический театр (Вильнюс, Литва).

Инсценировка Марюс Мацявичюс,

режиссер Агнюс Янкявичюс, художник Лаура Луйшайтите

После абсолютно беспросветного, шокирующе психологичного спектакля в «Балтийском Доме» идти на еще одну постановку по повести «Похороните меня за плинтусом» почти страшно. Понятно, сколь мощную атаку на зрителя можно устроить, вооружившись историей Павла Санаева. Отлично продаваемой, скрытой под мягкой бежевой обложкой историей о том, как девятилетний сын тогда еще безвестной артистки Елены Санаевой жил у своей бабушки. Как та любила внука до умопомрачения и привычно превращала его существование в кошмар. Как однажды мама, выкрав мальчика, спасла его от иступленной опеки, а бабушка очень скоро умерла.

Все это слишком располагает к натурализму, к сценической истерии, к шоковой терапии, а потому подсознательно готовишься отражать штурм. Но спектакль с первых минут «обманывает ожидания». Ученик Вайткуса Агнюс Янкявичюс не пытается насытить материал чернотой. Кажется, что черноту он старательно выкачивает, будто задавшись целью сделать постановку максимально легкой (не адаптированной, не разжеванной, а именно легкой).

Не случайно в сценографии Лауры Луйшайтите так много воздуха. Картонный пол и плотная картонная стена на заднем плане. По краям — нарисованная перфорация — как на фотопленке; четыре деревянные табуретки «поддерживают» этот ритм. Нет затхлости стариковской квартиры, разостланных в коридоре газет; чайников, рефлекторов, прожженных колготок… Мир беспредметен, и прослойка пустоты работает как воздушная подушка, защищающая зрителя от домашнего кошмара.

Внимание к деталям, ощущение, что извлеченные из памяти артефакты рассматриваются под лупой, сохраняется на уровне слов. В спектакле, который идет меньше двух часов, находится время на то, чтобы рассказать о сувенирах, стоящих в дедушкином серванте, но это не замедляет действие. В инсценировке Марюса Мацявичюса эпизоды хаотического повествования еще раз перетасовываются. Подробное описание квартиры перенесено в начало, потому что на этой основе строится сценографический ход. Сверху вниз по стене, как слайд, скользит побуревшее изображение комнаты, о которой говорит герой. И повисает, пока рассказчик не перенесется в другое пространство. Легко, остроумно, намеренно иллюстративно…

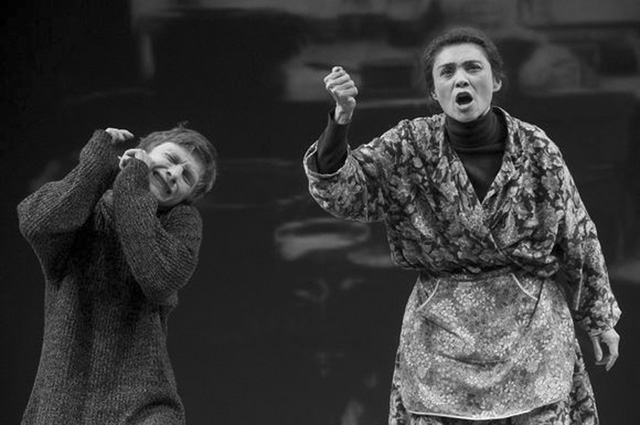

Жестокость в спектакле тоже поначалу кажется почти назывной. Если сухопарая бабушка Инги Машкариной хватает внука за ухо, то ловит лишь воздух. А внук стоит в двух метрах от нее фронтально к зрителям и смешно кривится от фантомной боли. Ни одного физического прикосновения на сцене не происходит, хотя отыгрывается множество тактильных переживаний. Защитное пространство — и между актерами тоже. Но в глазах мальчика в исполнении трепетного и, несомненно, очень чуткого артиста Валентина Новопольского — застывшая паника. Как фон для множества оттенков чувств. Когда перед монологом о мечте быть похороненным у мамы дома за плинтусом, из этих глаз ручьями польются настоящие слезы, станет очевидно, что все всерьез. Что режиссер до поры до времени защищает зрителя от боли именно для того, чтобы зритель не начал защищаться сам. Обманывает доверие, смешит, расслабляет, а потом обжигает — достаточно больно, достаточно беспощадно.

За привычными безропотными страданиями мальчика в спектакле наблюдает выросший Саша. Он входит в свои же воспоминания из-за стены очень неожиданно и чувствует себя в этом мире на удивление вольготно. Герой Валентина Круликовского разительно не похож на собственный детский образ. Он флегматичен, закрыт, будто высушен былыми испытаниями; говорит почти бесстрастно, почти монотонно. Не дает впасть в аффектацию — вернее не дает аффектации заполнить пространство. Создает ровный эмоциональный фон…

Вот во второй раз возникает понятие «фон», и не случайно. Кажется, что оно является ключевым для спектакля. Скрытая от зрителя жизнь выросшего мальчика происходит на фоне жутких воспоминаний о детстве. Он обречен на то, чтобы вновь проживать их и переосмысливать — даже если сам не отдает себе в этом отчета.

Книга располагает к тому, чтобы в отношении к бабушке проделать путь от ненависти до понимания. В спектакле не так. Героиня Инги Машкариной грозная, но и ранимая, и жалкая — изначально. И когда в сцене фантазий ребенка мама приносит полметровое эскимо, а бабушка и дедушка с благостными улыбками кивают и беззвучно шепчут: «можно», — хочется верить в то, что проявляется их тщательно скрытая суть. Да, по-детски, хочется верить, что эта растрепанная женщина с глазами ведьмы на костре «исправится» — как исправляются сказочные героини. Ненавидеть ее начинаешь только тогда, когда уже по-настоящему приходит мама. И бабушка становится реальной помехой счастью — короткому, выстраданному, долгожданному, очень невинному. Пронзительный страх утратить даже одну минуту с мамой Валентин Новопольский отыгрывает как оцепенение. Такое, в котором только и можно моргать глазами и выговаривать чуть ли не омертвевшими губами: «Мам, подожди…».

И все-таки линия поведения бабушки строится не на сознательном стремлении комкать чужие жизни, мстить за свою несчастливую судьбу. А на маниакальной, «сволочной» любви, которую невозможно преодолеть. Да, по всей видимости, это спектакль о том, как любовь для отдельно взятого человека превратилась в наркотик. А наркоман уже не может быть субъектом любви. Он может только жаждать дозы.

И о том, как другого человека спасли, вырвали из чужого мира, где он не личность, а чей-то воздух, смысл чьей-то жизни. И вынудили жить с сознанием: он стал причиной смерти того, кто безмерно его любил.

И как третий человек сделал выбор между чужой угасающей и чужой расцветающей жизнью. Здесь: выбор почти сознательный, потому что когда бабушка в корчах молит о нитроглицерине и о спасительном взгляде на Сашеньку, — это уже не лицедейство, не уловка, а неподдельный вопль умирающего. Иступленный трагический монолог, к которому зрителя ведут на протяжении всего спектакля, заставляя полюбить героев — и не сволочной, а очень человечной любовью.

А мне спектакль показался бессмысленным, моторно-самодеятельным, не доведенным до ума, сбивчивым в средствах и смыслах…

История с двумя Сашами заявлена и брошена (играет младший, и Новопольский играет неплохо — единственный в этом спектакле), ни в какой киноряд ничего не переводится —ряд просто не придуман. Видно, плохой кинорежиссер взрослый Саша…

Почему бабушка как бы эксцентрически-натуральная, а дедушку играет молодой актер в духе примитивной любительской клоунады? Как будто в труппе не нашлось возрастного актера.

Это сознание Саши? Думаю, это скорее отсутствие режиссерской логики, закона спектакля…

Старший Саша заявлен «гришковцовскими» кусками, но этот ход брошен, начинается чистая иллюстрация, просто сценический «сурдоперевод». Монотонный ритм оживляется «номерами» типа «гимнастики» под Высоцкого.

Все-таки не дается этот материал театру. Роль бабушки крупным актрисам дается, а книжка — нет. В этом спектакле, мне кажется, не далась и роль. Трагедии —ни тяжелой, ни легкой — не произошло.

И уж совсем за гранью вкуса — финальная «Надежда» в исполнении Анны Герман…

Ниже плинтуса…

А я на все сто согласна с Асей Волошиной.

В ее тексте есть дословные совпадения с теми заметками, которые я делала для себя, не зная, буду ли их публиковать (в нашей группе ВКонтакте я написала коротко). И первым словом об этом спектакле для меня тоже было «легкость». И дальше: как здорово, что нет быта, что найден сугубо театральный стиль игры…

Грамотно и тонко сделанная М. Мацавичюсом компактная инсценировка, позволяющая услышать выразительный текст Павла Санаева, почувствовать его лексическую яркость, понять историю и взаимоотношения персонажей, но, в то же время, не утомляющая зрителей излишними подробностями. Умная и деликатная режиссура: Агнюс Янкявичюс, стоит запомнить это имя. И актерский ансамбль – все хороши, все понимают задачу, чувствуют стиль. Это гармоничный спектакль, в котором все продумано и все работает.

Решение кажется простым и очевидным, но до такой простоты стоило додуматься: в спектакле два Саши, один маленький – затюканный школьник в колготках и растянутом свитере, другой взрослый, симпатичный молодой человек, ставший кинорежиссером. Он-то и вспоминает – можно сказать, «снимает» фильм – о своем детстве.

Кадры воспоминаний возникают на экране. Старые коричневатые фотографии – советская квартира с коврами на стенах, памятные всем торшеры и раскладные диваны, серванты, холодильники – то ли «Саратов», то ли «Юрюзань»… Быт – только на пленке, сцена – пустая игровая площадка. Персонажи общаются друг с другом через зал, не вступая в прямое взаимодействие. Даже объятия играются условно, актеры не бросаются друг к другу. Но ведь долгожданная встреча мамы и сына от этого только выигрывает!.. И еще момент: когда бабушка привычно «гладит», «укачивает» внука – движение точное, трогательное, вдруг «переворачивающее» образ извергающей проклятия злыдни.

Дедушка с «санаевскими» бровями – по-моему, прелесть. Выразительный театральный персонаж, маска, с совершенно несчастным взглядом из-под этих приклеенных бровей…

События повести на сцене преломлены дважды: взглядом ребенка, в котором все укрупнено и искажено, и взглядом рассказчика-режиссера, который творит из воспоминаний свой художественный мир. Совсем не натуральный мир. Странный, преувеличенно ужасный, преувеличенно смешной, неповторимый, навсегда ушедший. Поэтому актеры в быте и правдоподобии не тонут, играют легко, не изображают, не имитируют. При этом не исчезает и сила чувств – патологическая («сволочная») любовь, ревность, страх, отчаяние от глухого одиночества и беспросветности жизни.

И, мне кажется, отлично придуман финал (говорю не про песню Анны Герман, хотя она лично мой вкус нисколько не травмирует). Когда стал падать мультяшный снег на экране и взрослый Саша рассказал о том, как хоронили бабушку, я начала расстраиваться – ох, все-таки пустили слезу, не удержались… Но тут за экраном возникла Сашина тень и был сыгран настоящий финал. Он о том, что мальчик вырос и пытается ПОНЯТЬ И ВЫРАЗИТЬ СУТЬ этого мира и этих странных людей, так зверски любящих и мучающих друг друга.

Не хороните меня за плинтусом такого театра

Когда влюбляешься, и чувство уже переродилось в настоящую любовь, но еще ничем не омрачено, над предметом любви трясешься. Пытаешься, как дурак, оградить от всего: не так брошенного взгляда, не той оценки. Любишь, короче, так, что в клочья готов разорвать всякого, кто посмел слово поперек. Вот ровно эти чувства БЕСПРЕДЕЛЬНОЙ ЛЮБВИ я испытываю к ПОВЕСТИ Павла Санаева. И рада своей цельности. Собственные слова о книге кажутся мне точными http://ptj.spb.ru/archive/51/premieres-51/reabilitaciya-epiteta/ (Не сочтите за самонадеянность. Все, кто знаком со мной, осведомлены о зашкаливающей рефлексии). Во много раз более верным, блестяще выраженным является текст Самуила Лурье: http://magazines.russ.ru/zvezda/2008/2/ge16.html (что, само собой, никого из просвещенных удивить не может!).

Ссылки привожу для тех читателей блога, которых от повести отвлекают сценические версии и кинопродукт. Публике хочется в энный раз завопить: прочитайте глазами и пока (?) никуда не ходите смотреть.

По-прежнему уверена в том, что ни в каком облегчении книга эта не нуждается. И не хочу видеть ее на сцене/кино легкой, не обременяющей зрительскую душу. Или обременяющей на уровне ленивого вздоха: «Ох, как все-таки жалко всех. И бабушку».

Да ей в аду гореть! Вчитайтесь еще раз в текст, который она, «любящая», произносит.

Хочу видеть повесть адекватной, то есть страшной по-настоящему. Безо всякой трепетности к главной героине и зрительским переживаниям. Да, пусть, черт побери, публика, наконец-таки оцепенеет! А не смеется заливисто, заслышав в очередной раз полушуточное актерское «сволочь». Пусть два часа нахождения в зале доведут до полных кусков. Пусть уйдут в полном молчании. Пусть плачут, наконец! А сквозь слезы благодарят (как я, например) высшие силы за счастливое детство. Что у нас часто в театре сердце разрывается от боли?! Да сто лет уже по-настоящему не переживали!

В вильнюсском спектакле мне абсолютно все — от первой мыши на экране до последнего снега — было против шерсти.

Не стану повторять резоны вслед за Мариной Дмитревской. Мы сошлись в реакциях на 100%

Р.S. На одном из премьерных спектаклей «Плинтуса» в Балтдоме мы столкнулись за сигаретой с Семеном Фурманом. Я посмотрела на него и тихо, как бы извиняясь, сказала: «Мне кажется, бабушку должны играть…» Он закончил фразу: «Я».

Да. Да. Да. В моноспектакле. Без никого вокруг. Но с хорошим режиссером…

Я не думаю, что если публика смеялась, то это очень плохо. Я тоже несколько раз очень сильно смеялась во время спектакля, просто невозможно было удержаться. Особенно когда понимала, что иногда бываю совершенно так же невыносима, как эта бабушка.

Не обязательно, чтобы публика оцепенела.

Вот разве не эту же самую историю устами логопеда рассказывал Ролан Быков в комедии «По семейным обстоятельствам». Вспомните глаза Быкова, а художник (Евстигнеев) в это время смеялся, и это печальнее, чем если бы он вдруг насупил брови и начал сочувствовать бедному мальчику, которого дед с бабкой в соревновании между собой, кто его больше любит, довели до невроза.

ГАЛИНЕ

Бабушка — не невыносима! Разговариваем как будто на разных языках. Я считаю, что бабушка воплощает АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО. Когда во взрослой жизни жена (идиотка) терпит мужа, который регулярно бьет, оскорбляет, ведет себя на протяжении десятилетий, как скот, терпит его с вечной, исключительно русской присказкой на устах: «Бьет, значит — любит» — это ее личный выбор.

Здесь же речь о том, что человек ВНЕ палаты сумасшедшего дома, калечит, натурально убивает, причем ежедневно МАЛЕНЬКОГО мальчика, которому уйти некуда, который, как подкаблучник дед даже дверью шарахнуть не может! Такое впечатление, что речь о том, будто бабушка с анамнезом «тяжелая молодость» в сердцах пару-тройку раз выкрикивает типа: «Да что ж, это горе-то такое на голову мою, да чтоб ты скис, убирайся с глаз долой, заморыш». Откройте повесть и вчитайтесь в то, что ИМЕННО говорит бабушка. По-моему, у каждого психически здорового человека в этот самый момент прочтения шевелятся от ужаса волосы.

Р.S. Простить (не забыть) можно практически все. Но есть, тем не менее, слова, обороты после произнесения которых … дальше — тишина. Через них не переступить.

Галина, браво 🙂

Далеко не каждый способен засмеяться, поняв, что порой так же невыносим, как эта бабушка! А главное — у меня случился тот же эффект…

А ведь бабушка тоже не просто так стала абсолютным злом. Сначала отец запретил ей стать актрисой. Потом будущий дедушка женился на ней на спор, поругавшись со своей подругой. Выйдя замуж за московского артиста (дедушку), она увидела, какое он ничтожество, даже самостоятельно текст роли выучить не может…В дальнейшем из-за какой-то ерунды будущую бабушку отправили в психушку месяцев на несколько, послушав чьего-то совета, что так будет лучше…

Беда мальчика Саши от отсутствия любви — когда-то — к бабушке. И предательство. По-моему, это главное, что хотел сказать Павел Санаев в своей повести.