«Риф». А. Поляринов.

Такой театр.

Режисер Борис Павлович.

Кажется, что «Риф» совершенно не похож на все другие спектакли Павловича. Он лаконичен по форме и при этом чрезвычайно сложно выстроен по композиции. Но прежде всего — оглушительно эмоционален. Режиссер обращается к одноименному роману Алексея Поляринова и добавляет к нему мотивы из книг «Заметки к перформативной истории собрания» Джудит Батлер и «Курс. Разговоры со студентами» Дмитрия Крымова, плюс как минимум одну сюжетно значимую цитату из работы Александра Эткинда «Кривое горе. Память о непогребенных».

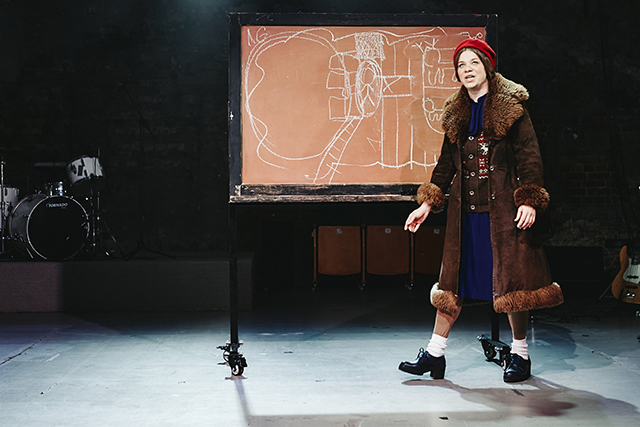

Сцена из спектакля.

Фото — Константин Кот.

Это спектакль о современной секте как о социальной проблеме и глобальном культурно-историческом образе. Сама тема у Павловича звучит куда более масштабно, актуально и болезненно, чем в романе. И, честно говоря, здесь правда трудно не сорваться на крик.

Запутанная история, которую рассказывает текст Алексея Поляринова, развивается в трех географических точках и двух временных отрезках. Здесь есть три героини, всем им около двадцати: Таня живет в современной Москве, Ли — в современном Миссури, Кира — в закрытом городе в Мурманской области в 1980-е. Таня — начинающий режиссер-документалист. Ее мать ушла в секту, героиня пытается спасти ее и попутно, чтобы не сойти с ума, начинает снимать об этом кино. Ли писала диссертацию о ленд-арте, но в какой-то момент стала работать под началом известного антрополога Юрия Гарина — экспансивного гения и тирана.

Что общего у этих людей? В ответе на этот вопрос и кроется главная интрига: во-первых, трем героиням предстоит физически встретиться, и биографии их неразрывно связаны; во-вторых, их связывает одна больная тема — проблема памяти, пропавшей и вновь обретенной, болезненно острой и невыносимо ясной.

Смысловое ударение в структуре, которую выстраивает Павлович очевидно падает на линию Киры. Ее сюжет и изначально довольно сильно отличается от историй Тани и Ли: обстоятельства жизни современных героинь абсолютно реалистичны, тогда как на биографию Киры легла тень какой-то жуткой фантастики.

Вымышленный город Сулим, в котором она родилась и выросла, своей судьбой напоминает, наверное, многие советские города на Крайнем Севере. В 1949 году туда привезли «спецпереселенцев», чтобы они осваивали непригодные для жизни территории; те, кто не замерз и не умер от голода, и основали город. Все поколения его жителей занимались браконьерством: спиливали панты с оленей, оставляя животных умирать в мучениях. Кроме того, 2 июня 1962 года на сулимской площади расстреляли 27 демонстрантов, которые требовали повышения зарплат (имеется в виду трагедия, в реальности произошедшая в Новочеркасске). Собственно, именно из-за нищеты местные и продолжали заниматься браконьерством — это был единственный способ хоть сколько-то заработать.

Сцена из спектакля.

Фото — Константин Кот.

В итоге браконьерство превратилось для Сулима в местную религию, обросшую крайне выразительной мифологией — и жуткой, и явно отражающей задавленное чувство коллективной вины. Тут-то и начинается фантастика: например, по легенде, когда первые переселенцы взрывали детонатором мерзлую землю, в какой-то момент повсюду разлетелись ошметки доисторического мяса, которые были варварски съедены голодными людьми. А заодно все те же переселенцы осквернили древнее «рогатое кладбище», и место, куда олени почему-то приходили умирать, в результате оказалось заряжено потусторонней силой. Так круговая порука общего преступления наполнилась контекстом преступления совсем другого плана, сакрального: спустя полвека Сулим превратился практически в закрытое общество почитателей культа собственной тайны и собственной вины, из которого не так-то просто выйти.

Но главным «рассказчиком» в спектакле становится вовсе не Кира. Режиссер довольно хитро и неочевидно меняет структуру романа, и самое явное нововведение — в образе Тани (Юлия Захаркина). Именно она здесь становится не столько даже главной героиней, сколько нашим аватаром в лабиринте этой почти детективной истории.

Павлович как бы помещает все события романа внутрь фильма, который снимает Таня. В самом начале спектакля актеры сидят по бокам пустой сцены: только где-то вдали стоит небольшая меловая доска, а в глубине сцены — две барабанные установки. На центр площадки выходит Таня, представляется и заявляет, что это ее «режиссерская заявка». Героиня Захаркиной похожа на хипстера — широкие штаны, огромная рубашка — и Асю Казанцеву одновременно. С самого начала она полна горькой самоиронии: вся эта история с матерью и сектой — какой-то сюр. Так что и ее режиссерская заявка — тоже сюр.

Момент входа в роль для каждого из участников намеренно растушеван. Будущий антрополог Юрий Гарин (Александр Худяков) и его аспирантка Ли (Кристина Токарева), например, произносят реплики то за одного эпизодического персонажа истории Тани, то за другого. В итоге внятная картина того, кто есть кто, выстраивается только к середине спектакля. Но в этом особый саспенс: как будто бы если ты наконец осознаешь, что именно и в какой последовательности произошло в биографии этих трех героинь, ты наконец поймешь главное. Поймешь, например, как они дошли до жизни такой. Почему мать Тани ушла в секту, и при чем тут Юрий Гарин.

Сцена из спектакля.

Фото — Константин Кот.

Пожалуй, только Юлия Гришаева «впрыгивает» в свою роль стремительно и без всяких петляющих маршрутов. Она выбегает на центр площадки, закутанная в старомодный пуховый платок поверх пальто, нараспев декламируя стихотворение Горького, и выглядит как восторженная учительница средних классов. Но Горький тут не от большой советской любви: поэт играет особую роль в истории Сулима, потому что улица, названная его именем, оказалась зажата на карте города между улицами имени танковых бригад № 1, 2, 3 и т. д. Нервно посмеиваясь, Кира рассказывает об этом градостроительном курьезе и принимается чертить карту Сулима мелом на доске.

У Киры все было нормально, пока в городе не появился Титов: со стула поднимается Алексей Матвейчук и постепенно принимает на себя образ исследователя, приехавшего собирать материалы о расстреле демонстрации в 1962-м. Человек с «большой земли», человек, с которым можно поговорить, — конечно, он тут же очаровывают Киру, которая привыкла быть как будто бы немного чужой и для своей строгой, безэмоциональной матери, и для сулимчан в принципе. Гришаева каким-то чудесным образом преображается в сценах разговора Киры с Титовым в обескураживающе искреннюю и немного наивную девочку (без всякой, впрочем, слащавости).

Спектакль наполнен атмосферой репетиции: все как будто бы лишь примеряют роли, читают реплики, чтобы помочь партнеру. Вот только участников этой псевдорепетиции уносит в какие-то неведомые дали собственного сознания как будто бы даже помимо их воли. Чем больше Кира узнает о Сулиме, тем тревожнее становится атмосфера вокруг: ей делается страшно, и боится она в первую очередь самой себя.

Сцена из спектакля.

Фото — Константин Кот.

Предметный ряд спектакля лаконичен: практически все перемены реализуются посредством работы со светом и проекциями, которым аккомпанирует игра со звуком — психоделической музыкой, сэмплами и техническим изменением актерского голоса. Все участники спектакля не только периодически меняются ролями, но и вместе создают музыкальный фон: Георгий Саварский садится за барабаны, Александр Худяков берет в руки гитару, и т. д. Так, в сцене, когда Кира и Титов приходят на «рогатое кладбище», странный зеленый свет, идущий откуда-то снизу, превращает лицо Гришаевой в жуткую маску, у которой даже глаза блестят какой-то потусторонней злобой. На фоне скрежещущих шумов актриса проговаривает: Кира на секунду подумала, что могла бы сейчас просто столкнуть Титова в овраг — и никто бы никогда не узнал. Но героиня стряхивает эту жуткую мысль — и свет в ту же секунду становится нормальным.

Ей было чего бояться: рабочих действительно расстреляли без суда и следствия, но одну из жертв убила лично мать Киры, выстрелом в упор — Нина Китце узнала о «промысле», но принципиально отказалась молчать и не вмешиваться за откуп. Разумеется, Кира не знала ни про это абсолютно хладнокровное убийство, ни про десятилетия браконьерства в принципе. И вот тут ужас настигает ее по-настоящему: словно откуда-то из прапрапамяти вырываются воспоминания о муках умирающих оленей. Гудит психоделическая музыкальная импровизация, которой, казалось бы, не будет ни конца, ни края; Гришаева сворачивается клубком под столом, стоящим чуть левее центра сцены. Как будто бы уже не в сознании, она описывает, как кровь текла по морде оленя, пока вполне натуралистичные муляжи рогов, как в худшем кошмаре, заполняют собой всю сцену.

Сцена из спектакля.

Фото — Константин Кот.

А между тем, где-то в Америке — по принципу нарочито резкой монтажной склейки — читает лекцию студентам аспирантка Лили Смит. Сцены из жизни Киры перемежаются фрагментами истории Ли, так что сюжетные линии движутся параллельно. Первая сцена Ли очень условно напоминает описанное в романе чтение лекции: это скорее микростендап, в котором девушка рассказывает о том, как ее российская бабушка ехала в Америку, — и делает это, сидя в огромной клеенчатой сумке в клетку. Эту лекцию ее пригласил прочитать Гарин, так и происходит их первая встреча; но следом идет эпизод, по фабуле случившийся гораздо позже, переломный момент в их с Ли отношениях. Стоит Ли выбраться из сумки, закончив свой экзерсис, как Гарин принимается ее хвалить. Гарин Худякова — довольно мерзкий тип, и это отражается во всей его холеной внешности: и в нарочито небрежно закатанных рукавах рубашки, и в самодовольном выражении лица, которое вдруг приобретает что-то мышиное. Сделано довольно тонко, ведь Худяков совершенно не стремится к гротеску, да и в принципе не играет злодея.

Мысль профессора петляет, и в какой-то момент он вдруг решает — вполне параноидальным образом, — что Ли слушает его без уважения (она, о ужас, слушает и одновременно надевает сапоги), и взрывается гневом. На этом этапе разговора они уже, по сюжету (и по законам фильма, который снимает Таня), едут в машине — и вдруг Гарин говорит ей: «Выходи». Так Ли оказывается посреди шоссе 63, и до кампуса ей идти 20 миль.

Чем дальше, тем деспотичнее ведет себя профессор, но Ли как будто бы не в силах этого осознать: она уже не может представить себе жизнь без Гарина, и дело вовсе не в любви. История Ли в спектакле, если сравнивать с романом, довольно сильно сокращена, поэтому местами она звучит почти мелодраматично. Для Павловича, очевидно, важнее мистический исток «зла», или, вернее, образно понятой исторической травмы — история Сулима. Казалось бы, при чем тут американская трагедия ученого-тирана и пострадавшей от его рук студентки? Но тут Поляринов подготовил для своих героев удивительный «сюжетный твист».

Сцена из спектакля.

Фото — Константин Кот.

Гарин — сын русских эмигрантов. Его самого, тогда 13-летнего, отец много лет назад выкинул из машины на обочине шоссе 63, выкинул, а потом поймал на капот оленя. И исчез. Нетрудно представить себе масштаб эмоциональной травмы подростка, нетрудно понять, что рога, которые в природе олень отбрасывает, чтобы пробраться сквозь заросли, то есть чтобы выжить, — недвусмысленный образ памяти. Гарин в каком-то смысле — творение «кривого горя». Персонаж, намеренно отказавшийся помнить (видимо, из страха поймать на капот все того же оленя), становится в версии спектакля (да и романа) новым человеком без свойств. И в романе, и в спектакле отчетливо звучит фраза Ли, заметившей, что от Гарина никогда ничем не пахло, — что это, если не намек на «Парфюмера» Зюскинда? Жан-Батист Гренуй — классическая иллюстрация героя постмодернизма: развоплощенное лицо, человек, утративший все человеческое.

Гарин буквально несет смерть, и недаром Худяков отказывается от всякого гротеска: ужас этого образа оказывается гораздо глубже бытовых представлений о зле. Показательно, в какой форме Павлович решает сцену, где рассказывается о преступлении, которое сначала сделало Гарина звездой, а затем заставило бежать из Америки. Худяков стоит у микрофонной стойки в правой части сцены и держит в руке телефон: из динамика доносится запись показаний, которые Гарин дал на суде, его беседы со следователем. Его обвинили в геноциде целого племени туземцев, и равнодушный голос Худякова на записи рассказывает, как он приехал в Микронезию к самому жестокому племени с алкоголем и оружием, чтобы разговорить местных, которые иначе никогда бы не рассказали ни о своих жутких обычаях, ни о культуре забвения, ни о предках. Когда же его самого повели на риф (место священных убийств), Гарин нарушил непреложное правило туземцев и вслух назвал имена предков — после чего все племя покончило с собой.

Лицо Худякова абсолютно безэмоционально: кажется, что Гарин — действительно уже не человек. Все время звучания записи широкая красная полоса ползет по стене и, наконец, перетекает на пол, заливая кровавым светом всю фигуру Гарина. Откуда-то из темноты на него молча смотрит Ли.

Сцена из спектакля.

Фото — Константин Кот.

«Гарин умеет сбрасывать прошлое, как кожу» — не раз говорится в романе. Сбежав из Америки, он возвращается в Россию: ведь именно советская трагедия в лице деспотичного отца-беженца, уничтоженного собственной памятью, породила Гарина — и он вернулся в современную Россию как рикошет исторической травмы. В России он основал секту. И вот он, «сюжетный твист»: именно в эту секту уходит мать Тани — та самая повзрослевшая девочка Кира из города Сулима.

Главный нерв спектакля Павловича — узнавание, постепенное восстановление реальной картины произошедшего. Внезапное соединение фрагментов пазла у Поляринова выполняет функцию трюка и не имеет особого смыслового акцента. У Павловича же момент, когда становится ясно, что мать Тани, ушедшая в секту, это и есть Кира, только много лет спустя, напоминает столкновение тектонических плит: всех обитателей земной коры от него слегка подбрасывает (ладно, не слегка).

Павлович здесь работает с, казалось бы, совершенно несвойственным ему градусом экспрессии: и дело даже не в долгих психоделических музыкальных рифах и адском грохоте барабанных соло. Режиссер, например, помещает Гарина внутрь кошмаров Киры — и делает тем самым романную мысль еще жестче и логичнее.

Проходит много лет, вскрывается история Сулима, Кира решает вычеркнуть мать из жизни и уезжает в Москву. И все идет неплохо, пока спустя много лет она не узнает, что мать умерла: в этот момент Киру настигает память. И, что самое страшное, она и сама стала выглядеть, ходить, двигаться и даже вести себя, как мать. В спектакле в этот момент все звуковые и эмоциональные мощности выкручиваются на максимум: пока на фоне грохочет музыка, Кира целится пистолетом в воздух и кричит обо всех преступлениях, о которых ей пришлось узнать, обо всем, в чем она невольно стала соучастницей. И тут перед ней появляется Гарин, который — как вывернутая наизнанку версия то ли коуча, то ли фитнес-тренера — вопит в ответ: «Разве ты не хочешь забыть? Вычеркнуть мать из жизни? Забыть обо всем?» И когда героиня уже на грани истерики, Гарин вдруг произносит любимую фразу матери Киры: «Ну что ты мертвой притворяешься?!» Кира стреляет. Но на самом деле — в себя, вернее, в собственное сознание. Так, в версии спектакля, именно Гарин отказывает Кире в осмыслении трагедии ее семьи и Сулима в целом — именно он доводит ее до ментального самоубийства.

Сцена из спектакля.

Фото — Константин Кот.

В итоге Таня и Ли встречаются, чтобы вместе отправиться в секту: одна — чтобы вытащить Киру, другая — чтобы отомстить Гарину. Вся эта часть сюжета по-хорошему полна суеты — и иронии: Ли, например, привозит с собой собственного психотерапевта Марту Шульц (Анна-Магда Обершт), слегка картонную, нарочито доброжелательную женщину, у который есть ответы на все вопросы. Правда, довольно скоро выясняется, что это только голос в голове у Ли, а реальной Марте она о своих планах не сообщила.

Встречают они, наконец, и Киру: она стоит по пояс в ледяной воде, закутанная в белое с ног до головы, и отстраненно полощет белье в тазу. Вообще-то Киры уже нет, ее сознание разрушено — и теперь она превратилась в такого же деревянного человека без эмоций, как когда-то ее собственная мать. Но Павлович оказывается к своим героям добрее, чем автор романа: между Кирой и Таней происходит даже что-то вроде человеческого разговора.

Финал истории в спектакле скрыт за фигурой умолчания. Прямо не говорится, что Таня и Ли попали в секту, но, видимо, это подразумевается. По спектаклю, Таня и Ли из секты не выбрались бы, и Гарин бы не исчез, и мать Тани они бы не вытащили. В финале спектакля Таня просто понимает, что нужно снимать кино не о том — и словно бы меняет сценарий.

Интересно, что в спектакле так и не появляется человек, с которого все началось, — мать Киры. Это вполне рифмуется с идеей Александра Эткинда, которую цитирует и Павлович: травма — ответ на то, что происходит со мной, горе — на то, что происходит с другими. Матери Киры еще не коснулась рефлексия, с трагедией ее эпохи предстоит разбираться последующим поколениям.

Сцена из спектакля.

Фото — Константин Кот.

Именно поэтому у Павловича появляется сценическая форма репетиции, пробы. Дистанция между актером и образом — как будто бы от идеи «это все не про меня, это все меня не касается». И перевертыш, понятное дело, заключается в том, что нет, касается — касается каждого из нас. Поэтому все герои спектакля — субъекты собственного, личного опыта переживания исторической травмы и участники фильма Тани одновременно.

Снять кино — значит осмыслить то, что рационально не очень-то и объяснимо. И в итоге Таня приезжает в Сулим: ей нужно выяснить, что там случилось на самом деле, с чего все началось. Актриса застывает посреди сцены: «Здесь много работы. Давайте начинать». На экране, заливая и всю сцену, серая рябь помех.

В Сулиме, похоже, ничего не изменилось.

«..натуралистичные муляжи рогов..»

Для справки: рога — настоящие. Закуплены на вес, на Авито))) У Павловича всё настоящее!