В Норильском Заполярном театре драмы имени Владимира Маяковского состоялась IV Лаборатория современной драматургии «Полярка»

Сама по себе прекрасна традиция — на исходе полярной ночи, когда в Норильске еще празднично сияет городская елка и иллюминация ледового городка, а актеры измучены нон-стопом показов каникулярных детских сказок, начинать работу драматургической лаборатории. Из огня да в полымя, как говорится. Актеры встречаются с режиссерами «не остывшие» и перезагружаются. Вникают в принципиально новый для себя материал, штурмуют задачи ускоренными темпами, и это лучшее, что можно предпринять в начале года. Недаром каждый год лаборатория «Полярка», придуманная Олегом Лоевским и происходящая именно в январе, добавляет в репертуар свежие заманчивые названия.

Позволю себе еще толику лирики. Окончание полярной ночи вовсе не означает, что днем яркий солнечный свет взрезает глаза. Нет, без электрических лампочек не обойтись. Рассветает лишь к полудню, слабый свет похож на сумерки, а уже в три часа пополудни снова спускается полная мгла. Но, вероятно, в ожидании солнца усиливается потребность в призме искусства. Я была на «Полярке» впервые, и мне рассказывали, что на показы первой лаборатории зрителей собиралось меньше, чем пальцев на руках. Малый зал заполняла горстка «своих» — болельщиков из числа родственников и друзей. Но в компактном городе, где, кажется, все друг друга знают и где принято друг другу помогать, выручать, много значит коллективное мнение. И молва, и слава — все бежит. Признание не пользы, а зрелищности особого качества пришло постепенно. Уже в 2015-м, на третьей «Полярке», был аншлаг, а теперь, на четвертой, и вовсе яблоку негде было… И, наконец, для единственной лаборатории, которая проводится на Таймыре, главный художник театра Фемистокл Атмадзас создал символику, ставшую логотипом, — это лампочка, которую вкручивает в патрон бережная человеческая рука. На короткой, непринужденной и более чем непринужденной лаборатории право вкрутить лампочку предоставлено было, естественно, Олегу Семеновичу.

Тема «Полярки-2016» — «Классика: новый формат». Способы актуализации хрестоматийной литературы рассматривались на примере пьес трех авторов, трех «китов» матерой, устоявшейся, знаменательной уральской школы драматургии — учеников Николая Коляды. В программе: «Башмачкин» Олега Богаева по мотивам «Шинели» Н. В. Гоголя, «Господа Головлевы. Маменька» Ярославы Пулинович по роману М. Е. Салтыкова-Щедрина и пушкинская «Метель» Василия Сигарева. Две из трех пьес — Сигарева и Богаева — бессчетное количество раз ставились повсеместно и имели ощутимый резонанс. «Маменька» Ярославы Пулинович поставлена пока только в Перми, но заявленная в пьесе тема распада семьи точно не промахивается мимо актуальности.

Особенностью четвертой лаборатории в Норильском театре драмы стало то обстоятельство, что русскую классику воплощали, преимущественно, иностранцы. Получилось двойное преломление прочтений — через дистанцию времени и через дистанцию другого языка и менталитета. Кардинальная смена оптики дала неожиданный результат. Но обо всем по порядку.

«Башмачкина» ставила итальянка Алессандра Джунтини, ученица Вениамина Фильштинского, которая за годы учебы и работы в Санкт-Петербурге не утратила связи с корнями, землей Тосканы и Флоренции. Она давно стала persona grata многих лабораторий, почему-то именно спонтанная, спорадическая форма эскиза удается ей лучше, нежели развернутые спектакли. И в Норильске Джунтини не скрывала, что не представляет, как можно жить без солнца, без овощей и фруктов, однако так неистово репетировала, что сама влюбилась в Гоголя и, по ее признанию, стала лучше понимать Петербург. Она выполнила «бродилку», правильнее сказать, осуществила форму променад-театра — развернула спектакль в просторном зрительском фойе второго этажа, где ниши между колоннами явились идеальным пространством для разыгрывания отдельных сцен. Сам принцип променада, где зритель не имеет шанса задремать от скуки в удобном кресле, поскольку вынужден следовать за персонажами, оказался оправдан и целесообразен. Зрители, двигаясь, последовательно проследили, как у Акакия Акакиевича варварски отняли шинель, и как его шинель, одушевившись, расправлялась с ворами и подлецами волшебным образом, как в триллере, в мистической драме. Все, кто хотел прикоснуться к той, возлюбленной Башмачкина, шинели да поживиться, мгновенно умирали.

Разумеется, пьеса Богаева, продолжающая сюжет гоголевской повести, не может воплощаться простым бытовым путем, она диктует определенную поэтику и символику. А Джунтини пошла дальше — она через архитектонику фойе пространства, через темноту, где свет падает избирательно, через причудливое распределение ролей осуществила фантасмагорию. Шинель — с большой буквы — играет хрупкая Мария Нестрян, буквально закутанная в сукно с головы до пят, но не лишенная голоса. «Башмачкиииин!» — повторяющимся, тянущим душу рефреном, молитвенно зовет она, и до озноба доводят ее певучие и тоскующие интонации. Сам босой Башмачкин в исподнем — актер Александр Глушков — проделал, конечно, колоссальный труд, но порой удручал монотонностью жалобно-страдальческих выражений лица и одинакового тона. А ведь много чего происходило в путешествиях его шинели, подобных путешествиям души!.. Всего в эскизе было занято 10 артистов, которые играли все и всех — от дуновения ветра до воя пурги; зачастую мужчины исполняли женские роли, и наоборот. Например, Государя с верхотуры третьего этажа сыграла Нина Валенская, и это было ярчайшее появление. Все персонажи приходят словно во сне или в другой реальности. Все линии гротескно преувеличены, но сводятся к сакральным смыслам. «Башмачкин» получился блужданием души по кругам ада. Жизнь человека обезлюдела, понимания и сочувствия можно добиться, скорее, от вещи, от шинели (а также — от кошки или от собаки), нежели от человека. Это страшно. Страшнее экономического кризиса и полного безденежья — обезлюдивание жизни.

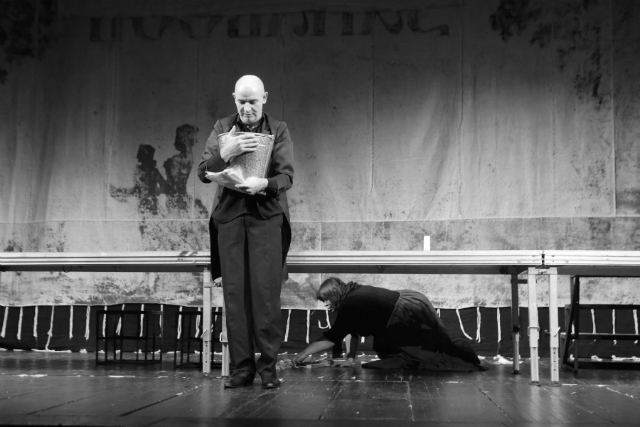

«Метель» Василия Сигарева ставил Андреас Мерц-Райков, не оставивший ни от Пушкина, замаскировавшегося под Белкина, ни от Сигарева почти ничего. Режиссера из Германии тоже занимал парадокс, все расширяющийся зазор между мнимым и настоящим, он увлеченно, по нарастающей пародировал оголтелую страсть казаться крутым, затмевающую естественное право быть самим собой. «Метель» — это притча о затерявшихся в сетях трендов, брендов, сложностях самоидентификации. И она аранжирована кондициями святок, елки, бала, мельтешения конфетти, гаданий, мечтаний. Мария Гавриловна (Анна Богомолова) на балу жует вкусные конфеты, сердясь, что маменька не пригласила в дом ее любимого человека Володю. Между тем, Володя (Денис Чайников) под маской плюшевого мишки не только присутствует, но и с аппетитом поедает оливье прямо из хрустального салатника. И, как «конспиратор», уводит девушку в тесный коридорчик. Их объяснения и объятия, схваченные камерой слежения, проецирующиеся на экран, как в Casablanca — голливудской классической драме, похожи на кино и на комикс, однако поражают чувственностью поцелуев и приближений, остановленных крупными планами. Режиссер не доводит действие до трюизмов, снабжая его тонкой, изящной музыкой. Мелодиями Дьорда Лигерти, венгерского композитора, которому Стэнли Кубрик заказывал музыку к фильмам. Чуть раньше звучат композиции группы The Saddest Music in the World и других, намекающих, что там, где любовь, слова бессильны.

В рамках лаборатории остался неосвоенным только формат большой сцены. Не вполне справился с задачами по воплощению семейной саги Радион Букаев. Тем не менее, эскиз пьесы Пулинович собрал полный большой зал, представив крупные актерские работы Ларисы Ребрий (Арина Петровна) и Романа Лесика, сыгравшего Иудушку. Постновогодний труд не пропал втуне. Уже с февраля в репертуар войдут «Башмачкин» и «Шинель», два одноактных спектакля, которые будут исполняться в один вечер. А «Господа Головлевы» пока законсервированы. Театр, находящийся в поиске новых актуальных смыслов и художественных решений, считает любой творческий опыт не бесполезным, но и не обязательным к применению.

Комментарии (0)